Les présidents successifs de l’université de Franche-Comté effectuent des rapprochements marqués avec les recteurs des universités suisses, principalement romandes et donc francophones, ayant pour territoire commun la montagne du Jura. Un réseau ouvrant de nombreux secteurs de coopération se tisse de part et d’autre de l’arc jurassien, actuellement sous l’égide, pour l’université de Franche-Comté, de la direction des relations européennes, internationales et de la francophonie.

Le premier jumelage historique, avec l’université suisse voisine de Neuchâtel, est contractualisé par le président Pierre Lévêque et le recteur Jean-Blaise Grize le 12 novembre 1977.

Le président Michel Woronoff poursuit cet objectif d’ouverture et de désenclavement de l’enseignement supérieur régional en signant, le 15 janvier 1993, un accord de coopération transfrontalière avec les universités[1] suisses de Neuchâtel, Lausanne et Fribourg, tout en associant celle de Dijon. Il concerne 63 000 étudiants et 2 500 enseignants-chercheurs et marque l’attachement des universités suisses à l’Europe. Il vise à développer les échanges d’étudiants et d’enseignants mais aussi les collaborations de recherche, notamment dans le cadre de programmes européens. Les 23 et 24 septembre suivants, un colloque sur le thème « Connaissance et gestion des valeurs naturelles » réunissant les cinq universités signataires, scelle l’existence de ce nouveau réseau. Le 27 mars 1995, Denis Maillat, professeur d’économie et recteur de l’université de Neuchâtel, se voit décerner le titre de « docteur honoris causa[2] » par M. Woronoff, sur une proposition de Jean-Claude Chevailler, directeur de l’UFR SJEPG.

Ces coopérations se concrétisent par la création du réseau Cluse[3], dont l’objectif est de faciliter la participation des étudiants de troisième cycle lors de séminaires transfrontaliers des écoles doctorales et lors de courts séjours dans des laboratoires partenaires. Le nom de Cluse, emprunté à la géologie, désigne un passage étroit et escarpé, creusé perpendiculairement à une ligne montagneuse et qui permet à deux vallées de communiquer. De fait, ce réseau concerne différents champs scientifiques : hydrogéologie et micromécanique, linguistique et didactique des langues, philosophie, sociologie, géographie et aménagement du territoire, biologie végétale et sciences médicales. Cinq colloques se tiennent sur ces sujets dans cinq universités du réseau. Le premier, qui porte sur la thématique « Analyse et maîtrise des valeurs naturelles », est organisé, en 1993, par l’université de Franche-Comté, à la Saline royale d’Arc-et-Senans. Suivent ceux de Lausanne en 1994, de Dijon en 1996, de Neuchâtel en 1998 et de Genève en 2000.

Charles Belle, détail d’une peinture Une fleur jaune, 1994, ADAGP, Paris, 2025.

Université de Franche-Comté.

Au début des années 2010, les établissements d’enseignements supérieur de l’Arc jurassien se réunissent à Besançon, lors d’une session de la conférence transjurassienne (CTJ)[4]. À l’issue de cette journée, une déclaration d’intentions est signée. Les relations se renforcent entre les établissements, ainsi qu’avec les collectivités territoriales géographiquement concernées. À titre d’exemple, en 2013, la création du collegium SMYLE[5] permet à l’institut FEMTO-ST et à la faculté des sciences et techniques de l’Ingénieur à l’EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne) d’établir un partenariat à long terme associant, grâce à leur proximité scientifique, thématique et géographique, recherche, formation et innovation dans le domaine des sciences pour l’ingénieur.

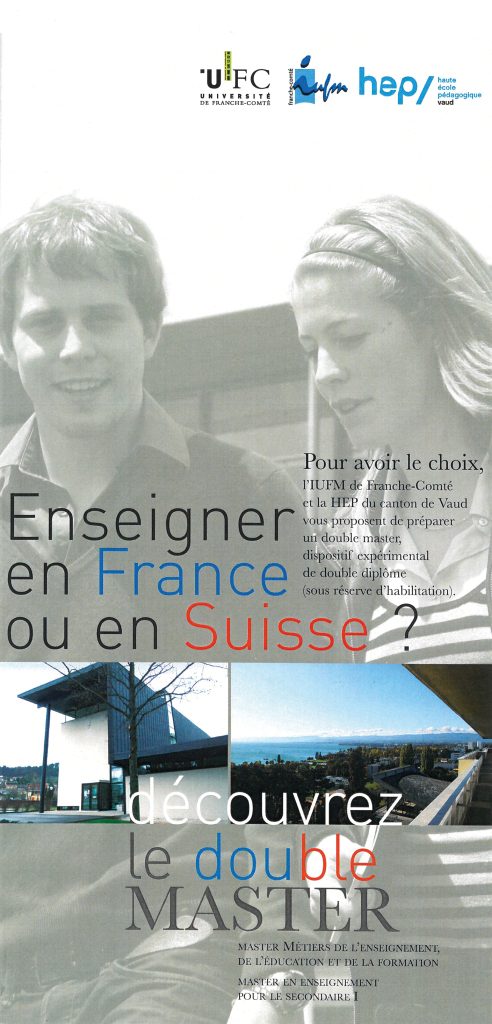

À la rentrée universitaire 2012-2013, les étudiants de l’IUFM (institut universitaire de formation des maîtres)de Franche-Comté peuvent bénéficier d’un dispositif expérimental d’aménagement des études proposé en collaboration avec la Haute école pédagogique (HEP) du canton de Vaud. Ils peuvent ainsi, en trois ans, préparer un master MEEF[6], délivré par l’IUFM, un master en enseignement pour le degré secondaire et un diplôme professionnel qui sont délivrés par la HEP du canton de Vaud.

Le concours obtenu, ces trois diplômes leur ouvrent les portes des métiers de l’enseignement, à la fois en France et en Suisse[7].

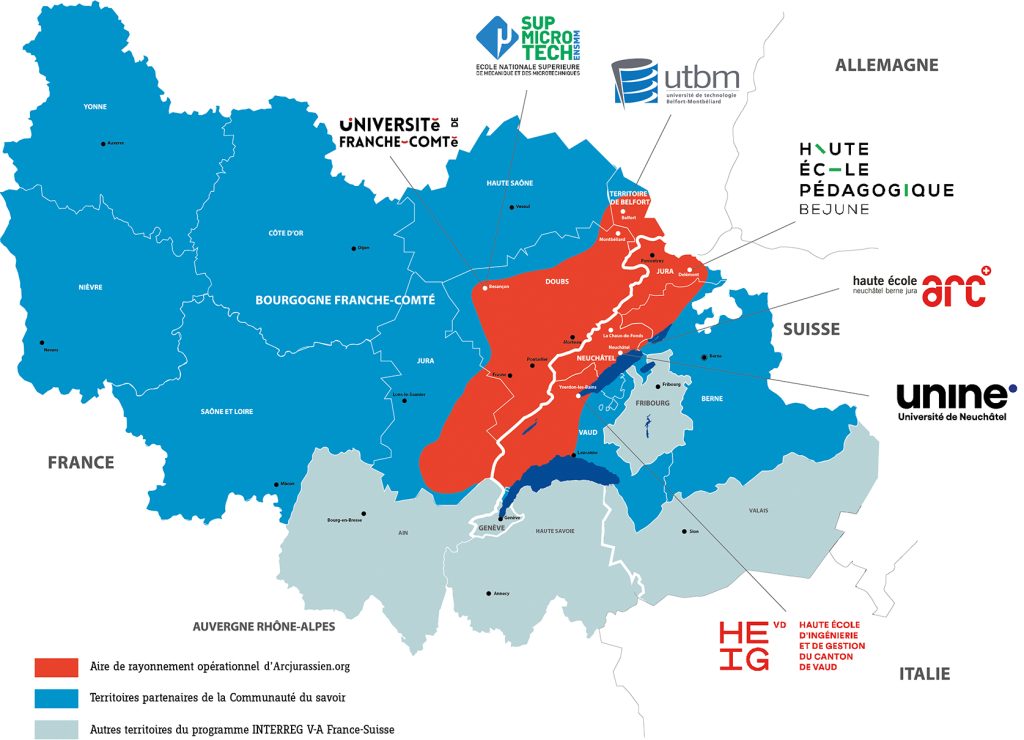

Cette année 2013 marque également la consolidation de cette coopération avec la création de la Communauté du savoir (CDS)[8], un solide réseau transfrontalier.

Depuis ses débuts, l’animation de la CDS s’appuie sur un binôme franco-suisse (UFC et HE ARC), et une coprésidence tournante. Initialement[9], la CDS rassemble, côté français, l’UFC, l’UTBM et l’ENSMM[10] et, côté suisse, l’Arc jurassien.ch, la Haute-école Arc (ARC), la Haute-école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) et l’université de Neuchâtel (UniNE). À Belfort, sous le mandat de Jacques Bahi, le 1er décembre 2016, à l’occasion du troisième colloque de la CTJ, l’accord-cadre entre ces établissements est renouvelé et la Haute-école pédagogique Bejune (HEP-Bejune)[11] rejoint les partenaires.

Avec la CDS, les collaborations franco-suisses dans l’Arc jurassien, en matière de recherche, d’enseignement et d’innovation s’intensifient, notamment sous la houlette d’ArcLab, son laboratoire d’analyse et de prospective d’innovation territoriale. De nombreux dossiers pluridisciplinaires sont financés, comme la construction de la zone atelier Arc jurassien (ZAAJ)[12], avec Interreg, réunissant sciences de l’environnement et sciences humaines et sociales. Son objet est l’observation des socio-écosystèmes du Jura sur le long terme.

En 2015, à l’initiative du laboratoire Chrono-environnement de l’UFC et sous son pilotage, des responsables de masters de l’Arc jurassien créent une fédération de masters franco-suisses[13] autour de la question de l’environnement. Elle offre ainsi aux étudiants un bagage commun de larges connaissances dépassant la spécialité de leur cursus, sur le thème « environnement, homme, territoire ».

Si, en 2013, le lancement de la CDS était soutenu par Interreg France Suisse (renouvelé une fois), c’est fin 2019 que ses membres prennent la décision de poursuivre la coopération sur leurs fonds propres, signe d’une vraie volonté politique de part et d’autre. En 2020, à Neuchâtel, sous la présidence de Macha Woronoff, l’accord de consortium de la CDS est signé, entre les sept établissements membres. Un appel à projets sur les axes stratégiques Société et industrie 4.0 et nouveaux enjeux territoriaux est lancé. En 2022, une nouvelle impulsion est donnée par le renouvellement de l’accord de la CDS pour une période de trois ans.