Pour les universités anciennes, les statuts sont d’une importance vitale. Ces universités sont, en effet, largement dépourvues de bases matérielles. Il n’existe pas, ou peu, de bâtiments pour les cours, les réunions, le travail personnel ou les divertissements, pas non plus de bibliothèques. Les ressources financières sont dérisoires, les archives bien maigres. Un coffre déposé dans une église suffisait généralement pour contenir toute la fortune mobilière de l’université : une bourse remplie de pièces, le grand et le petit sceau du recteur, quelques parchemins (actes de fondation et privilèges) et quelques registres. L’université médiévale est avant tout une communauté humaine. Ce qui la fait tenir et fait vivre ensemble les individus qui la composent, c’est essentiellement le lien, moral et le juridique, auquel ils ont librement souscrit en s’y immatriculant. Ce lien s’exprime par un rite, le serment de fidélité et d’obéissance que les maîtres et les étudiants renouvellent, régulièrement à tous les moments importants de la vie universitaire. La substance de ce lien a très vite été exprimée sous la forme écrite de statuts. Tous les ans, ceux-ci sont lus publiquement, afin que nul ne puisse prétendre les ignorer1.

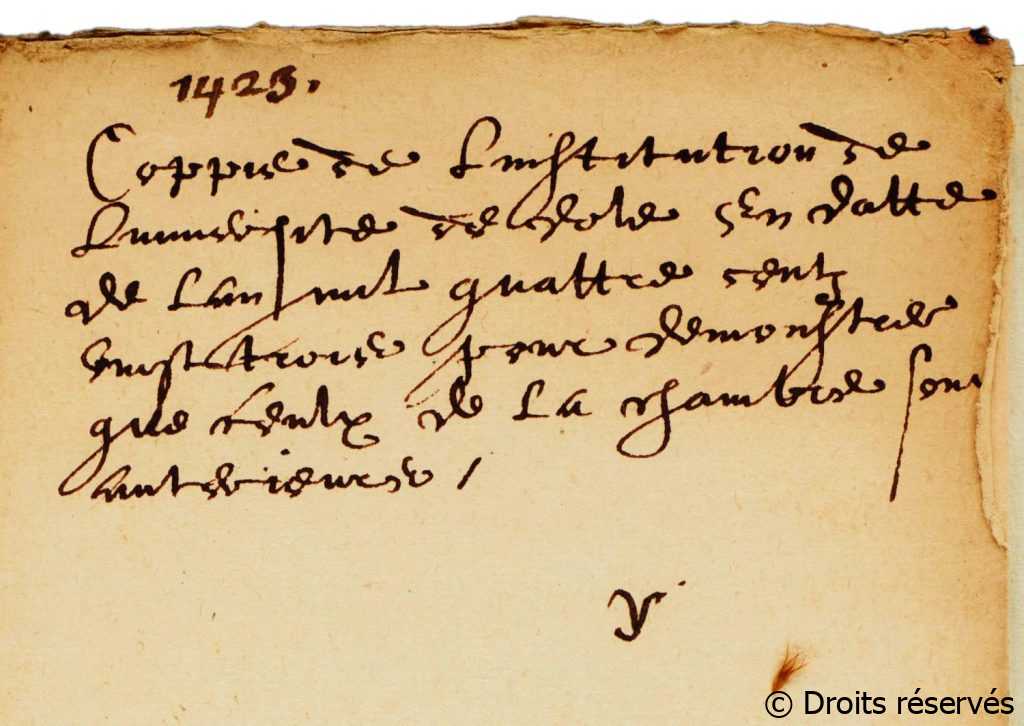

Archives départementales du Doubs, GSUP9.

Les incertitudes du texte

Les statuts sont donc souvent les documents les mieux conservés dans les archives des universités du Moyen Âge. Paradoxalement les universités les plus anciennes – Paris, Bologne, Oxford –, bien qu’elles soient les plus importantes et les plus prestigieuses sont les plus mal pourvues en la matière. Leur constitution, qui a pu s’étaler sur de longues années, et l’élaboration empirique de leurs institutions expliquent qu’elles n’aient souvent possédé que des statuts partiels, tardifs, incomplets et fréquemment remaniés au gré de réformes successives. D’autres universités, un peu plus récentes, comme Montpellier, Toulouse ou Orléans en France, ont au moins dû attendre plusieurs décennies avant d’être dotées d’un véritable corpus de statuts cohérents. En revanche, les universités de la fin du Moyen Âge, souvent de fondation princière, ont habituellement reçu des statuts complets dès leur institution. Leurs fondateurs ont déjà en tête une idée assez précise de ce qu’ils veulent créer et ils peuvent se référer à des modèles existants. Il leur suffit de se procurer le texte pour s’en inspirer plus ou moins fidèlement, tout en l’adaptant au contexte local.

Pour nous en tenir au cas de la France, on trouve de tels statuts, longs et complets, dès les années de fondation, à Aix en Provence, à Nantes, à Caen, à Bordeaux. On en trouve aussi à Dole. Ceux, dont nous disposons dans l’édition donnée en 1892 par Marcel Fournier, ne sont pas sans poser cependant quelques problèmes2. En effet, on ne possède plus, semble-t-il, ni le manuscrit original du XVe siècle ni la copie qu’avait fait réaliser, en 1537, le recteur Laurent Chifflet3. Aucune vérification ne peut être effectuée. Or le texte, tel qu’il a été publié par M. Fournier, n’indique ni la date exacte de sa rédaction, ni les auteurs de celle-ci, ni l’autorité qui a éventuellement confirmé ces statuts, ni la manière dont ils ont été officiellement enregistrés et publiés.

Malgré ces incertitudes, ces statuts, rédigés en latin, longs et détaillés (ils comptent 65 articles), donnent une image assez exacte de l’organisation adoptée dès ses premières années d’existence par l’université de Dole, par la volonté conjointe du duc de Bourgogne et de ses conseillers d’une part et de ses premiers professeurs de l’autre.

Les actes de fondation – les bulles des papes Martin V et Eugène IV et les chartes de Philippe le Bon- sont restés très elliptiques à cet égard. Au-delà du fait même de l’érection du nouveau studium generale, le pape et le duc se sont contentés d’indiquer que les membres de celui-ci bénéficieraient des mêmes privilèges que ceux des universités déjà existantes, et qu’ils recevraient les mêmes diplômes. L’université de Dole sera placée sous la sauvegarde spéciale du duc-comte qui promet de participer au financement du studium, en particulier aux salaires professoraux. L’archevêque de Besançon fera fonction de chancelier, il est fait mention du recteur de l’université. Pour le reste, il est simplement dit qu’on trouvera à Dole « toutes les facultés autorisées ». Cette formule s’avère ambiguë. Pour Philippe le Bon cela incluait, outre les arts libéraux, les droits civil et canonique et la médecine, la théologie, alors que Martin V exclut cette dernière. Le désaccord ne sera surmonté qu’en 1437 lorsque son successeur Eugène IV accordera enfin la faculté de théologie espérée depuis l’origine par Philippe le Bon et les Dolois4.

Tout ceci, ne dit rien du fonctionnement institutionnel et de la vie interne de l’institution. Ce sera précisément l’objet des statuts généraux qu’il nous faut maintenant étudier. Pour ces derniers, Marcel Fournier donne hypothétiquement la date du 23 mars 1424, mais rien ne la confirme réellement. D’autres articles suggèrent des dates diverses. Le plus probable est que le texte, que le recteur Chifflet a fait copier au XVIe siècle, est en fait un texte composite, remanié et complété à plusieurs reprises entre 1423 et 1474 au moins. Ces statuts ont sans doute été rédigés par les professeurs de l’université, non sans intervention peut-être des représentants du duc. Ils ont dû être publiés par le recteur qui avait d’ailleurs l’obligation d’en rappeler publiquement et solennellement la teneur deux fois par an, les lendemains de la Saint-Georges et de la Saint-Luc, soit le 24 avril et le 19 octobre (§1).

Les préoccupations des fondateurs

Il n’est pas possible de donner ici une analyse systématique de ce long texte. Les articles se présentent dans un certain désordre, dû peut-être aux conditions mêmes de sa composition. Les rédacteurs ont pu s’inspirer de ce qui se faisait ailleurs, mais ils ne se sont pas contentés de copier des statuts existants, ils se sont efforcés de faire œuvre originale. Sans vouloir rétablir à tout prix une cohérence qui n’existe peut-être pas, il est possible de dégager les points qui ont dû leur paraître essentiels pour l’organisation de la nouvelle université, méritant d’être mis par écrit, alors que d’autres pouvaient être réglés par l’usage commun et la tradition orale.

Les statuts ne reviennent pas sur la question des libertés et privilèges conférées par les autorités supérieures, ecclésiastiques ou princières. Sinon pour préciser quelques modalités d’application relatives à la juridiction sur les étudiants. Cette dernière est partagée entre le recteur en interne, le bailli de Dole au criminel et les tribunaux d’Église pour ce qui relevait du for ecclésiastique (§ 51). La taxation des loyers étudiants à laquelle participaient des commissaires de l’université (§ 56) est aussi mentionnée.

Plus frappant, et à la différence de textes analogues antérieurs, les statuts de Dole demeurent également sommaires sur les obligations religieuses des étudiants. Ils mentionnent rapidement l’assistance obligatoire à la messe hebdomadaire de l’université, aux sermons confiés aux Franciscains à l’occasion des grandes fêtes religieuses, aux obsèques de ses membres et aux messes commémoratives, mais c’est tout (§25-29, 34). L’université reste pourtant une institution d’Église. Les disciplines religieuses y tiennent une large place et nombre de maîtres et d’étudiants sont des clercs, des prêtres ou des religieux. Mais à Dole, comme dans toutes les universités fondées au XVe siècle à l’initiative des princes et des villes, l’empreinte ecclésiastique sur l’institution s’estompe peu à peu au profit de la dimension politique et civique. C’est ce que confirment ces statuts, qui insistent plutôt sur le mode de vie des étudiants, leur habillement, leur moralité (interdiction des jeux de hasard, du blasphème), le respect de l’ordre public (interdiction du port d’armes, des sorties nocturnes) (§ 36-40).

En fait, trois préoccupations majeures ressortent de ces statuts :

1. – La première est de délimiter exactement les contours de la communauté universitaire, c’est-à-dire d’identifier tous ceux qui, ayant précisément prêté serment d’obéissance à ces statuts et acquitté les droits requis, peuvent jouir de ses privilèges et bénéficier de sa protection (§ 3-11, 54). Ceci recouvre d’une part tous ceux qui enseignent ou étudient, des docteurs jusqu’aux simples étudiants, en passant par les licenciés et les bacheliers. Tous doivent s’être dûment immatriculés et posséder la « cédule » attestant leur appartenance à une des écoles de l’université, dirigée par un maître donné (§ 35). Et d’autre part, les multiples « suppôts » travaillant pour l’université et ses membres (le sonneur de cloche, le scribe de l’université, les libraires, le parcheminier, etc.) (§ 54-55). Les maîtres et les élèves des petites écoles de grammaire de la ville semblent être également placés sous la supervision de l’université et avoir bénéficié, en retour, de ses privilèges et immunités (§ 54). Tous ces individus sont donc membres de la communauté universitaire. Il existe cependant entre eux une forte hiérarchie, qui se traduit concrètement par l’ordre des préséances dans toutes les manifestations publiques de l’université (§ 50). Les statuts le fixent très précisément. Le critère essentiel est l’ancienneté et l’avancement dans les études. Mais les étudiants nobles sont fortement avantagés. Dans les actes publics de l’université, ils viennent après le recteur, les docteurs et les dignitaires ecclésiastiques, mais précédent tous les autres étudiants, même les licenciés (§38, 50).

2. – La deuxième grande préoccupation des rédacteurs des statuts a été d’assurer le bon exercice du pouvoir et de l’autorité au sein de la communauté universitaire. Le personnage essentiel est ici le recteur, sujet longuement traité (§ 8, 12, 22-24, 58). Élu d’abord pour six mois, puis pour un an, le recteur ne doit pas être un docteur d’une des facultés supérieures de droit, médecine ou théologie. Il peut s’agir d’un maître ès-arts ou d’un bachelier ou licencié d’une faculté supérieure. Il doit avoir moins de vingt-cinq ans et être clerc afin de pouvoir exercer sa juridiction sur les étudiants eux-mêmes clercs ou religieux. Ce dispositif, qui emprunte à la fois au modèle parisien et au modèle bolognais, est conçu pour éviter que le rectorat ne soit monopolisé par les docteurs en droit dont l’autoritarisme est redouté, non sans raison, par les étudiants des autres facultés et spécialement de celle des arts. Le recteur est, en effet, la figure la plus prestigieuse de l’université qu’il représente en toutes choses. Il dispose de pouvoirs étendus. Tout en étant lui-même tenu au respect des statuts, il est globalement responsable, à l’intérieur, du maintien des privilèges du studium, de la concorde et du fonctionnement régulier des institutions et, à l’extérieur, de la bonne entente avec les habitants et le conseil de ville. Il reçoit, en retour, une partie des droits payés par les étudiants et les candidats aux examens, ainsi qu’un vêtement spécial, insigne de sa dignité. Le recteur est assisté par un conseil (collegium), composé pour l’essentiel de régents en exercice et de docteurs, ainsi que d’étudiants nobles (§ 53). Les décisions les plus importantes, y compris d’éventuelles modifications des statuts, doivent être avalisées par l’assemblée générale de l’université qu’il appartient au recteur de convoquer (§ 21). Enfin, le recteur est secondé dans la gestion quotidienne du studium par le bedeau général, lui-même aidé par les bedeaux des facultés, sorte de surveillant général qui veille quotidiennement sur tous les aspects pratiques de la vie universitaire (§13).

Les pouvoirs du recteur sont d’autant plus étendus qu’à l’intérieur même de l’université, il n’a guère de concurrent. Les statuts mentionnent seulement les procureurs des facultés et le procureur général de l’université, mais sans en préciser l’origine ni les fonctions exactes (§12-16, 46). Sauf dans le domaine de l’enseignement stricto sensu, les facultés ne disposent donc que de peu d’autonomie. Enfin, s’il n’est pas encore ici question de collèges, il est cependant fait allusion à des « pédagogies » dans lesquelles des gradués peuvent prendre quelques étudiants en pension (§ 52).

En réalité, le recteur doit surtout composer avec des autorités extérieures à l’université. L’autorité ecclésiastique, agissant en vertu d’une délégation apostolique, est représentée par l’archevêque de Besançon, faisant office de chancelier. L’éloignement même l’empêchait sans doute d’exercer concrètement sa fonction, il s’en remettait souvent à un vice-chancelier, pris dans le clergé local.

Les autres interlocuteurs habituels du recteur sont les officiers ducaux en charge des affaires universitaires, les « distributeurs » qui doivent gérer les recettes affectées par le pouvoir au studium et surtout le bailli de Dole, désigné comme conservateur des privilèges de l’université. À ce titre, il est chargé d’assurer la sauvegarde et protection spéciale promise à l’université par Philippe le Bon, mais aussi de veiller à l’ordre public et de juger au criminel les étudiants coupables de méfaits (§ 10, 51).

Le système institutionnel s’avère assez équilibré. Il permet d’éviter les excès, de moins en moins tolérés à la fin du Moyen Âge de l’« université d’étudiants » de type italien. Mais aussi l’autoritarisme abusif des régents des facultés supérieures que l’on observe dans certaines « universités de maîtres » à la même époque, par exemple à Avignon. La principale limite de l’autonomie universitaire peut venir des représentants du prince. Une bonne collaboration entre ceux-ci et le recteur est donc éminemment souhaitable. Elle est garante de la bonne intégration de l’université à l’ordre politique de la principauté bourguignonne et de la loyauté de ses membres vis-à-vis du duc-comte, à laquelle ils s’engagent d’ailleurs par serment en accédant à la licence (§ 45).

3. – Le dernier point que l’on s’attend à voir traiter dans les statuts est ce qui concerne l’organisation et le contenu même des études. En fait, ils sont peu diserts sur ces questions.

En ce qui concerne les facultés supérieures de droit civil et canonique, de médecine et, à partir de 1437, de théologie, les statuts ne disent rien des programmes d’enseignement, des textes étudiés, des exercices pratiqués. Leurs rédacteurs ont dû considérer que tout ceci relevait d’un modèle déjà bien établi dans les grandes universités européennes, connu de tous et auquel il suffisait de se conformer. Ils ne reviennent que sur la question des examens qui permettent d’accéder aux grades, autrement dit sur l’aspect le plus institutionnel des études et leur sanction sociale. Il s’agit de la durée obligatoire des études (objet de débat avec les docteurs en droit qui en obtiennent la réduction de deux fois quarante à deux fois trente mois)5, et de l’organisation des examens (épreuves, cérémonial, droits à payer) (§ 4, 31-32, 45-47, 59).

Seule la faculté des arts bénéficie de prescriptions plus détaillées. Celles-ci sont réunies dans les derniers articles des statuts, ce qui peut être l’indice d’une adjonction, dans un second temps. Sans doute pour mieux affirmer le caractère universitaire d’une faculté qui pouvait avoir quelque peine à se distinguer des simples écoles de grammaire (§ 60-65). Ces articles rappellent en particulier la liste des livres que les candidats au baccalauréat et à la licence ès-arts doivent avoir lus. Cette liste est l’exacte reproduction du programme en honneur à Paris depuis le XIIIe siècle et d’inspiration strictement philosophique et aristotélicienne. Elle ne traduit aucune ouverture à des courants plus modernes, en particulier humanistes.

Conclusion

Les historiens n’ont longtemps accordé qu’une attention discrète aux textes statutaires, considérant qu’ils ne contenaient que des normes théoriques et figées, ne nous apprenant rien de la vie concrète des anciennes universités. Une lecture plus attentive fait apparaître aujourd’hui – et l’exemple dolois le confirme pleinement – que ces textes, tant dans leur vocabulaire que dans leurs dispositions, étaient rédigés avec soin, considérés avec respect et répondaient à des attentes précises. Pour la nouvelle institution, ils fixaient un cadre vivant qu’il lui appartenait, évidemment, de modeler selon les exigences du réel et les contraintes des circonstances historiques.