À la suite d’importants travaux de restauration et de réhabilitation, la maison de l’université de Franche-Comté s’est installée, en 1995, dans l’ancien hôpital du Saint-Esprit, orphelinat sous l’Ancien Régime, riche d’une longue histoire[1].

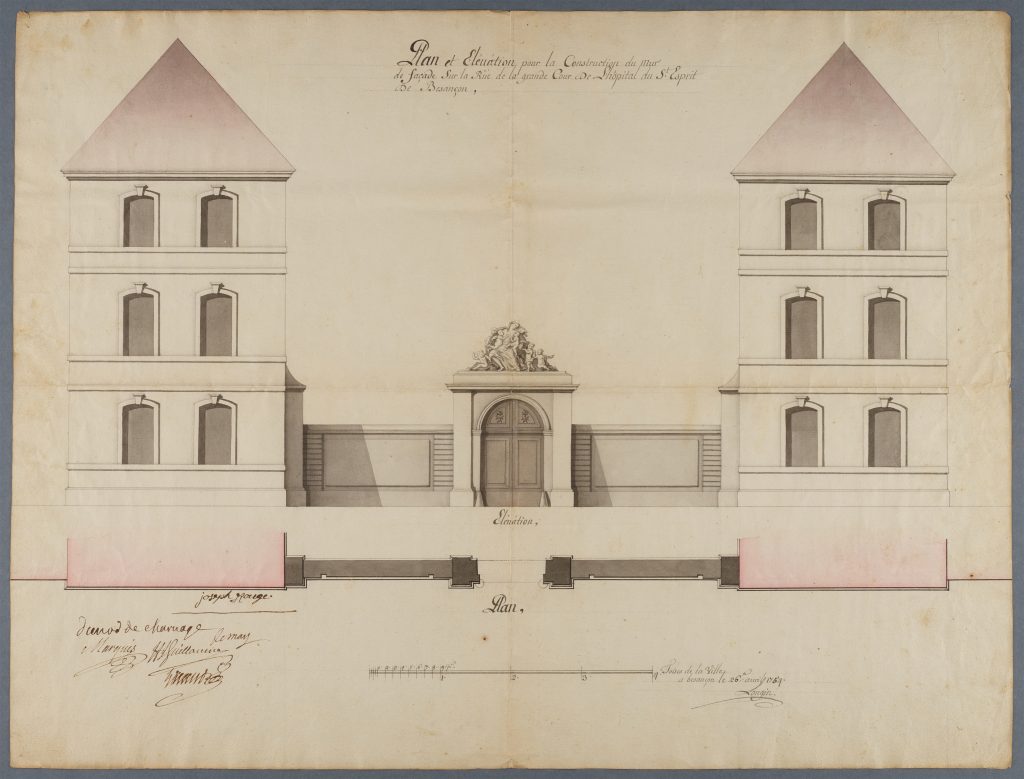

Construits entre 1730 et 1754 sur les plans de trois architectes bisontins, Jean-Pierre Galezot (1686-1742), Jean-Charles Colombot (1719-1782) et Charles-François Longin (1708-1791), les actuels bâtiments de l’ancien hôpital du Saint-Esprit sont venus remplacer d’autres, plus anciens, datant du XIIIe siècle, époque de la fondation de l’institution à Besançon. Le plan, qui adopte la forme d’un U autour d’une cour d’honneur, reprend celui de l’hôpital Saint-Jacques, en partie achevé en 1707. Cependant, en lieu et place d’une grille, c’est un mur de clôture percé d’un portail dominé par un groupe sculpté allégorique qui clôt cette cour.

Dessinée en avril 1754 par C.F. Longin, cette sculpture représente la Charité sous la forme d’une femme entourée d’enfants. L’œuvre a été sculptée en 1755 par les Comtois Michel ou Philippe Devosge et Jacques Perrette (v. 1718-1797), à partir de six blocs de pierre de vergenne, tirés des carrières de Chassagne[2]. Une inscription gravée complète ce groupe. À l’origine peinte en noir, elle est extraite du verset 10 du psaume 27 de l’Ancien Testament : « Si mon père et ma mère m’abandonnent, l’Éternel me recueillera ».

Côté rivière, la façade reprend, en le poursuivant, le programme architectural de l’actuel quai Vauban, conçu par les frères Robelin à partir de 1690.

Au cœur de l’édifice, l’escalier d’honneur, construit entre 1738 et 1740, est un véritable morceau de bravoure. C’est l’œuvre de J.-P. Galezot, aidé de l’entrepreneur Claude Joseph Monpiton[3], spécialiste de la taille de la pierre et originaire de Samoëns en Savoie. J.-P. Galezot reprend ensuite ce modèle pour l’hôpital de Lons-le-Saunier.

Rebaptisé « hospice des enfants de la patrie » pendant la Révolution, l’orphelinat déménage dans une partie de l’hôpital Saint-Jacques le 11 octobre 1797. Devenus départementaux en janvier 1811, les locaux abritent un mont-de-piété[4] de 1827 à 1930, ainsi qu’une partie des classes des élèves juifs et protestants (dans l’aile droite). Ensuite, et jusqu’en 1985, les lieux sont le siège de la Police nationale.