« 1968-1986, remettons l’université à l’endroit » : telle est la campagne d’affichage de l’UNI, pour qui le temps de la revanche est venu. La symbolique des chiffres appelle, en ce mois de mars 1986 où la victoire de la droite aux élections législatives impose la cohabitation au président de la République, François Mitterrand, une rupture avec la loi Faure, cette « loi de capitulation ». Il y avait bien eu l’espoir né de la reprise en main par le pouvoir giscardien de l’université avec la loi de 1975 et surtout avec la loi dite Sauvage de 1980[1] où la fédération des Autonomes croyait avoir touché au but en remettant l’institution entre les mains des mandarins. Les professeurs de rang A retrouvaient la primauté et les conseils n’étaient plus qu’une coquille vide en regard de la faible participation des autres enseignants, des personnels administratifs et, surtout, des étudiants. Mais la loi Sauvage n’avait pas eu le temps d’être appliquée, de nombreuses universités faisant de la résistance ou, comme à Besançon, votant des motions de défiance, que déjà le 10 mai 1981 marquait l’arrivée de la gauche au pouvoir et sa promesse d’abroger la « loi scélérate »).

Dès l’été, un texte de retrait de la loi est préparé par le ministère et début septembre, l’UNI et l’Autonome s’inquiètent d’une abrogation annoncée car « l’université française sera légalement livrée aux minorités agissantes et les conséquences en seront, bien entendu, pernicieuses »[2]. Le projet prévoit la dissolution des conseils installés et l’élection de nouveaux conseils des universités et des UER avant le 15 janvier 1982. Selon l’Autonome, on va déstabiliser une fois de plus les universités qui ont élu, en application de la loi Sauvage, leurs conseils il y a moins d’un an et les UER qui, de même, ont choisi leur directeur. Cependant, c’est une protestation qui résonne comme le chant du cygne car chacun sait bien que le gouvernement entend revenir à l’esprit de la loi Faure tout en adaptant l’université au nouveau contexte économique. D’ailleurs, dès novembre, la loi Sauvage est abrogée[3]. On revient au statu quo ante et les statuts de l’université de Besançon portent la mention : « Modifiés automatiquement par la loi n° 89-995 du 9 nov. 1981 ».

qui lui remet la médaille de la Ville, début mai 1982.

Bibliothèque municipale de Besançon, photographie

de L’Est Républicain, Ph 90509. Cliché Bernard Faille.

Largement engagé dans la réalisation de la promesse n° 90 du candidat Mitterrand de créer le grand service public unifié laïque de l’Éducation nationale (GSPULEN) intégrant l’enseignement catholique – c’est-à-dire les écoles privées dites « libres » – dans le service public, le ministre de l’Éducation nationale, Alain Savary[4] (1918-1988) n’envisage pas d’élaborer une grande loi sur l’université. Il convient simplement de renouer avec l’idéal démocratique et participatif de la loi de 1968. Pour l’heure, le cabinet d’A. Savary entame des discussions serrées à propos du statut des assistants, dont une grande partie est en voie de titularisation, et des vacataires, sans être fermé à un débat sur la mise en place d’un corps unique d’enseignants, même si toute la gauche est loin d’être unanime sur la question. En attendant, un conseil supérieur provisoire des universités, dont trois quarts des membres sont tirés au sort, est mis en place par un décret du 24 août 1982[5].

La question du recrutement, comme celle du statut des universitaires, est épineuse et le temps de la discussion s’allonge tout en étant émaillé de mouvements protestataires. L’augmentation des obligations de service d’enseignement pour tous les corps universitaires par le décret du 16 septembre 1983 soulève une vive hostilité, largement partagée, et retarde encore l’élaboration d’une loi nouvelle. Surtout, s’il est évident que des restrictions budgétaires conduisent à augmenter le temps de travail, la motivation est aussi très politique. Le directeur des Enseignements supérieurs et de la Recherche au ministère, Jean-Jacques Payan, mathématicien auparavant directeur général du CNRS, craint que le ministre ne soit pas assez ferme et cède aux revendications égalitaristes des syndicats de gauche[6]. C’est cette même inquiétude qui conduira une autre voix de gauche, celle de Laurent Schwartz, à dénoncer, après l’adoption en janvier 1984 de la loi Savary sur l’enseignement supérieur[7], un texte rétrograde où « la qualité disparaît au profit de la médiocrité, la diversité au profit de l’uniformisation, la responsabilité est battue en brèche par une politisation au mauvais sens du terme »[8]. Déjà en 1968, E. Faure avait souhaité intégrer les grandes écoles et autres écoles d’ingénieurs dans l’université, mais le Premier ministre Maurice Couve de Murville s’y était opposé au motif que la formation des élites devait demeurer à l’écart des « faiblesses coupables et délices palinodiques du régime d’assemblée appelé à régir les universités ». C’est finalement la loi Savary qui, en créant le service public de l’enseignement supérieur, offre un toit commun aux grandes écoles et aux universités, qui disposent ainsi d’un même outil institutionnel, l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Elles ont désormais des missions identiques, au nombre de quatre : la formation initiale et continue ; la recherche scientifique et technologique, y compris la valorisation de ses résultats ; la diffusion de la culture, l’information scientifique et technique ; la coopération internationale.

Organiquement, la loi met en place, à côté du conseil d’administration (CA) et du conseil scientifique (CS), un nouveau conseil, le conseil des études et de la vie universitaire (CEVU). Bien évidemment, la composition des conseils efface la loi Sauvage. Le CA comprend 30 à 60 membres ainsi répartis : 40 à 45 % d’enseignants-chercheurs, d’enseignants et de chercheurs ; 20 à 25 % d’étudiants ; 10 à 15 % de personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et 20 à 30 % de personnalités extérieures. Le président de l’université est désormais élu par ces trois conseils, réunis en assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice présents et représentés. Le mandat est de cinq ans, alors que celui des membres du conseil est de quatre ans (deux ans pour les étudiants). La présidentialisation s’accentue fortement, la loi accordant d’importants pouvoirs au président : en vertu de l’article 25, il dirige l’université et, à ce titre, conclut les accords et conventions, ordonne les recettes et les dépenses, préside les trois conseils dont il prépare et exécute les délibérations, et a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement.

Quant aux études, elles sont organisées en trois cycles. Le premier permet de donner une formation générale aux étudiants, de les orienter et de favoriser leurs choix professionnels ; il doit en outre ouvrir la poursuite des études en second cycle et l’entrée dans la vie active. Le deuxième cycle regroupe à la fois la formation générale et la formation professionnelle. Le doctorat de 3e cycle, rebaptisé « doctorat », que l’on dira encore longtemps de « nouveau régime », est le diplôme requis pour candidater comme maître de conférences. La loi (art. 16) crée un nouveau diplôme national, l’habilitation à diriger les recherches (HDR), et supprime le doctorat d’État, qui s’éteint graduellement.

La loi ne s’applique pendant un certain temps qu’imparfaitement, d’abord parce que la droite pense revenir au pouvoir rapidement[9], et parce que la question du statut reste une pierre d’achoppement. Le décret du 6 janvier 1984 opère un regroupement des deux nouveaux corps, celui des professeurs et celui des maîtres de conférences, au sein de la nouvelle catégorie des « enseignants-chercheurs ». Il est prévu (art. 7) que le service statutaire d’enseignement puisse varier de 0,5 à 1,5 fois en fonction de la participation de l’enseignant-chercheur aux activités de recherche et aux responsabilités administratives[10], cependant avec l’accord de l’intéressé.

Malgré des grèves répétées allant jusqu’à la rétention des notes, les universités réfléchissent à la rédaction de nouveaux statuts conformes à la loi. À Besançon, la première séance de travail est convoquée par le président Jacques Robert le vendredi 8 février 1985 à 9 h dans la salle de l’IUT. La section permanente du conseil de l’université avait décidé, le 23 janvier, de demander à un groupe de travail informel de formuler une proposition de structuration de l’université conforme à l’art. 25 de la loi, qui serait ensuite soumise pour avis aux conseils d’UER, puis au conseil de l’université. Le groupe de travail est composé des membres à voix délibérative et à voix consultative de la section permanente, des coordonnateurs de recherche, des responsables de groupe d’enseignement dans les UER (de six à neuf pour chacune). Un calendrier est joint à cette première convocation. Le 15 mars au plus tard, doit être prête la structuration interne en unités de formation et de recherche (UFR), créées par arrêtés ministériels ; en écoles et instituts, créés par décret ; en départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du CA à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du CS,. Elle sera ensuite approuvée par les composantes pour le 15 mai. Les statuts de l’université seront révisés au plus tard le 15 juillet, approuvés entre cette date et le 1er octobre. Les élections des conseils se tiendront en novembre-décembre et les statuts des UFR pourront alors être adoptés. De fait, le calendrier est très resserré puisqu’il n’y a guère qu’un gros mois pour recomposer l’université ! Mission délicate, difficile, voire impossible, d’autant qu’il faut aussi réfléchir aux services communs en adjoignant une commission administrative au groupe de travail.

L’aide-mémoire préparé par le ministère expose le sens de cette restructuration[11]. De trop nombreuses facultés n’ont pas accepté de perdre la personnalité morale, et sur les quelque 800 UER de la loi Faure, 273 sont à statut dérogatoire. De plus, les UER sont fort disparates, comptant de quelques dizaines d’étudiants à plusieurs milliers. Or, « il est clair qu’il faut éviter tant une “balkanisation” des universités qu’une reconstitution des anciennes facultés ». Les UFR sont l’élément de base de l’université, mais au lieu d’être des sortes de centres de gestion, elles doivent s’affirmer comme des unités pédagogiques et scientifiques. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en œuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs d’une ou plusieurs disciplines fondamentales. « C’est en fonction de ces objectifs pédagogiques et scientifiques et de manière à définir des filières de formation que les universités doivent réorganiser leurs structures ou redéfinir leurs UER existantes ».

Chaque UFR est administrée par un conseil de quarante membres au plus, dont 20 à 50 % de membres extérieurs « conformément aux objectifs pédagogiques de l’unité et à l’impératif de professionnalisation». Elle est dirigée par un directeur élu pour cinq ans parmi les personnels participant aux enseignements de l’unité. Les écoles et instituts visés par l’art. 33 de la loi ont davantage d’autonomie financière et de gestion, mais leur existence doit être justifiée. Enfin, les départements, laboratoires ou centres de recherche « ne bénéficient d’aucune autonomie particulière sur les plans pédagogique, administratif et financier, puisque seules les UFR peuvent être le lieu d’un projet éducatif et d’un programme de recherche et que les départements ne peuvent avoir de budget propre ». Ils sont simplement “associés” pour la mise en œuvre des projets pédagogiques et de recherche des UFR (art. 32 de la loi). Comme le note l’aide-mémoire : « Le pouvoir de décision est aussi clarifié et recentré. Le président d’université, élu par l’ensemble des trois conseils, voit son autorité renforcée sur l’ensemble de l’établissement. Le conseil d’administration, dont l’effectif a été réduit, constitue le seul organe investi d’un pouvoir de décision ». Autrement dit, le pouvoir ne peut être ni éclaté ni diffus. Il y a un chef, le président, et la restructuration signe la fin de la plus ou moins grande indépendance des UER les plus importantes que sont les lettres et les sciences, ou encore de laboratoires bien installés, voire le rabotage des ego.

L’arrière-plan politique pèse en réalité lourdement et perturbe la réflexion. Le gouvernement perd toutes les élections intermédiaires et la victoire de la droite aux prochaines législatives de mars 1986 paraît probable. La correspondance entre le recteur Magnin et le président Jacques Robert est, sur ce point, fort éclairante[12]. Le recteur, professeur de médecine revenu à Besançon après sa nomination à la tête de l’académie de Clermont-Ferrand, a été désigné par la faculté de médecine pour siéger au titre de l’enseignement au sein du groupe de travail. Non sans s’émouvoir auprès du président de cette désignation comme enseignant et non comme chercheur, il écrit : « Je tiens d’abord à vous mettre en garde contre toute précipitation dans un domaine qui sera intégralement remis en cause dans quelques mois »[13]. Ce sont aussi des considérations partisanes qui conduisent un professeur d’économie à adresser une lettre au président afin de demander la séparation de l’économie et du droit. S’il est vrai que la plupart des universités ont disjoint les deux domaines pour des raisons scientifiques, c’est d’autant plus nécessaire à Besançon où la direction de l’UER est « si outrageusement à gauche que c’est un véritable naufrage ». Rapidement, après trois semaines de débats, il apparaît que peu sont prêts à changer. En médecine-pharmacie, il est dit que cette question des structures « produit une impression très désagréable dans notre faculté » alors qu’il y a des problèmes cruciaux à résoudre : il convient que le découpage ne soit pas modifié[14]. Les sciences affirment que « si l’ensemble de l’établissement a été consulté, ça n’intéresse que très peu de gens ». L’essentiel consiste à ne pas séparer les sciences des techniques, ce qui serait une absurdité. Quant à n’avoir qu’un seul grand laboratoire, comme le souhaite le président de l’université, « ce serait beaucoup trop cher ». La question des moyens est, en effet, redoutable.

Le professeur Jean Bulabois se refuse à restructurer sans en avoir d’abord les moyens. Jean-Claude Chevailler, économiste, pose à plusieurs reprises la question de l’éclatement géographique qui caractérise les implantations universitaires bisontines : comment fera-t-on pour les locaux si on redécoupe et, d’ailleurs, « se séparer, mais pour quoi faire ? ». De plus, comment se fera l’affectation des enseignants ? Et dans quelles UFR voteront-ils ?

La faculté des lettres, qui avait tant souhaité constituer plusieurs UER en 1970, n’a plus la même position. Le problème est d’abord celui des dysfonctionnements administratifs et de fonctionnement, faute de locaux et de personnels. Une question revient à plusieurs reprises : comment intégrer la psychologie ? Parallèlement à la commission, le professeur Jean Peytard (1924-1999), éminent linguiste, tient à faire connaître sa position alors que des problèmes de santé l’éloignent de la faculté ; il montre que figer le périmètre d’un département revient à fermer la porte à une recherche nécessairement multiple, sortant des sentiers battus, et qu’il faut laisser les collaborations se développer en fonction des besoins.

où il souhaite « bon vent à la nouvelle UFR ».

Archives départementales du Doubs, 2059W/1.

Finalement, il faut bien constater que les nouvelles UFR seront simplement les anciennes UER ! Au grand regret du président Jacques Robert : « Pas l’impression que nous avons une université […] ». Les politiques sont « trop divergentes. Il faut faire appel à des solutions faisant preuve de plus d’imagination […]. On ne peut oublier l’intérêt des étudiants. Chacun suit un type de résistance […] Si on s’occupe seul de tout, il n’y a pas de solution possible ». On ne peut pas envoyer au ministère un projet où rien ne change, un projet incohérent avec des unités très grosses, d’autres très petites : « serait-ce bien raisonnable ? »[15] « Il ne faut pas reconduire les structures actuelles si l’on veut faire évoluer les mentalités. La structure UER joue le rôle d’écran. L’information circule très mal. Souvent le bonheur de certains groupes a été fait par l’université contre l’UER […] ».

À l’issue de ces quelques semaines de débats, c’est par un courrier du 16 mars 1985 que le président de l’université, sous couvert du recteur, chancelier de l’université, adresse au ministre la proposition de structure interne suivante, adoptée par 26 voix contre 9 et 2 abstentions.

L’Université s’appelle Université de Franche-Comté.

Elle est composée de 5 Unités de Formation et de Recherche :

– Sciences du Langage, de l’Homme et de la Société

– Sciences Juridiques, Économiques, Politiques et de Gestion

– Sciences Médicales et Pharmaceutiques

– Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

4 Instituts relevant de l’article 33 de la loi :

– Institut de Préparation à l’Administration Générale

– Institut de Technologie de BESANCON

– Institut Universitaire de Technologie de BELFORT

– Observatoire des Sciences de l’Univers

Le Centre de Linguistique Appliquée sera rattaché à l’U.F.R. des Sciences du Langage, de l’Homme et de la Société avec le statut de Centre au sens de l’article 32 de la loi, il sera lié à l’U.F.R. pour l’enseignement et la recherche, mais comportera un Directeur et un Conseil d’Administration et bénéficiera d’une comptabilité distincte (cf. votre autorisation du 26 juillet 1984 – Réf. DGESR/LPJ/N°D 939 -).

J’ajoute à toutes fins utiles, que l’Université a l’intention de créer les services communs suivants prévus par l’article 25 de la loi :

– un service commun de la communication

– un service commun de la formation permanente

– un service commun d’accueil, de formation et d’orientation des étudiants.

La proposition présente ensuite chacune des composantes avec son projet pédagogique et de recherche. Les dénominations nouvelles montrent leur transformation interne, à défaut d’un redécoupage général. L’UER des lettres et sciences humaines devient l’UFR des sciences du langage, de l’homme et de la société. Les trois DEUG assurés (sciences de l’homme et de la société, lettres et langages, langues vivantes étrangères) sont en voie de profonde rénovation et chacun est lié à la préparation des concours de l’enseignement par l’intermédiaire du Centre universitaire de formation des maîtres (CUFoM). L’UER des sciences juridiques, économiques et politiques mue en UFR des sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion. Les différentes disciplines travaillent en étroite collaboration, les recherches sont pluridisciplinaires et il existe désormais une maîtrise des sciences et techniques comptables et financières. L’UER des sciences exactes et naturelles est désormais l’UFR des sciences et techniques. « Vouloir séparer les sciences exactes ou fondamentales des sciences appliquées au sein d’une même discipline est contraire au développement harmonieux des unes et des autres ». La nouvelle UFR des sciences médicales et pharmaceutiques est issue de la fusion des UER des sciences médicales et pharmaceutiques et des sciences biologiques et médicales[16]. L’UFR des sciences et techniques des activités physiques et sportives est le fruit de la transformation de l’UER d’éducation physique et sportive avec comme « objectif premier l’intégration “jure et facto” des STAPS comme discipline universitaire d’enseignement et de recherche ».

Par un courrier reçu le 24 octobre 1985, le ministère fait savoir au président Jacques Robert que les statuts vont être approuvés moyennant quelques corrections minimes, étant entendu que des négociations doivent être menées pour faire de l’école d’ingénieurs (ENSI) un établissement public administratif rattaché au sens de l’art. 43 de la loi.

Article 2 – Il convient d’indiquer dans cet article que l’ENSI de mécanique et des microtechniques doit être, au terme d’une procédure de négociation, rattachée en tant qu’établissement public à caractère administratif à l’université en application de l’article 43 de la loi.

Dans les statuts initiaux de 1970 figurait l’école d’ingénieurs, à l’époque école nationale supérieure de chronométrie et de micromécanique (ENSCM), en tant qu’établissement public rattaché. Or, puisque la loi Savary ne permettait plus qu’une université, établissement public, intègre en son sein d’autres établissements publics, l’école n’est plus évoquée, même sous la forme d’une association. En réalité, de “grandes manœuvres” ont débuté dans le Nord-Franche-Comté. Il se trouve que le contrat de plan État-Région prévoit un centre de recherche entre Belfort et Montbéliard et que, le successeur d’Alain Savary à l’Éducation nationale n’est autre que le maire de Belfort, Jean-Pierre Chevènement. Ce dernier souhaite lancer ce centre en même temps qu’une 5e année à l’école nationale d’ingénieurs de Belfort, justement consacrée à la recherche. Mais, au lieu de faire venir des spécialistes de l’université de technologie de Compiègne, il envisage de créer une antenne de Compiègne à Belfort ! Selon le président Robert, on ne peut courir le risque d’avoir une deuxième université ; toutefois, il faut prendre en compte les besoins du Nord Franche-Comté et mettre en place des DEUG ; mais à propos du centre de la recherche :

Il [Chevènement] avait promis que tout se ferait en pleine harmonie avec nous. Il faut lui demander des précisions et démentir ce projet universitaire. Je vais proposer au conseil scientifique de récupérer cette affaire en proposant un Institut polytechnique de Franche-Comté qui regrouperait la faculté des sciences, l’ENSMM, l’IUT, l’ENI + ce fameux centre de recherche. Il aurait un conseil scientifique qui harmoniserait les politiques de ces établissements. Ça serait un test de la volonté réelle de Chevènement[17]. »

C’est, hélas, la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Le ministère, au moment d’approuver les statuts, demande à l’université comtoise d’associer simplement l’école d’ingénieurs et il y a bien une antenne de l’université de technologie de Compiègne implantée en 1985 à Sevenans.

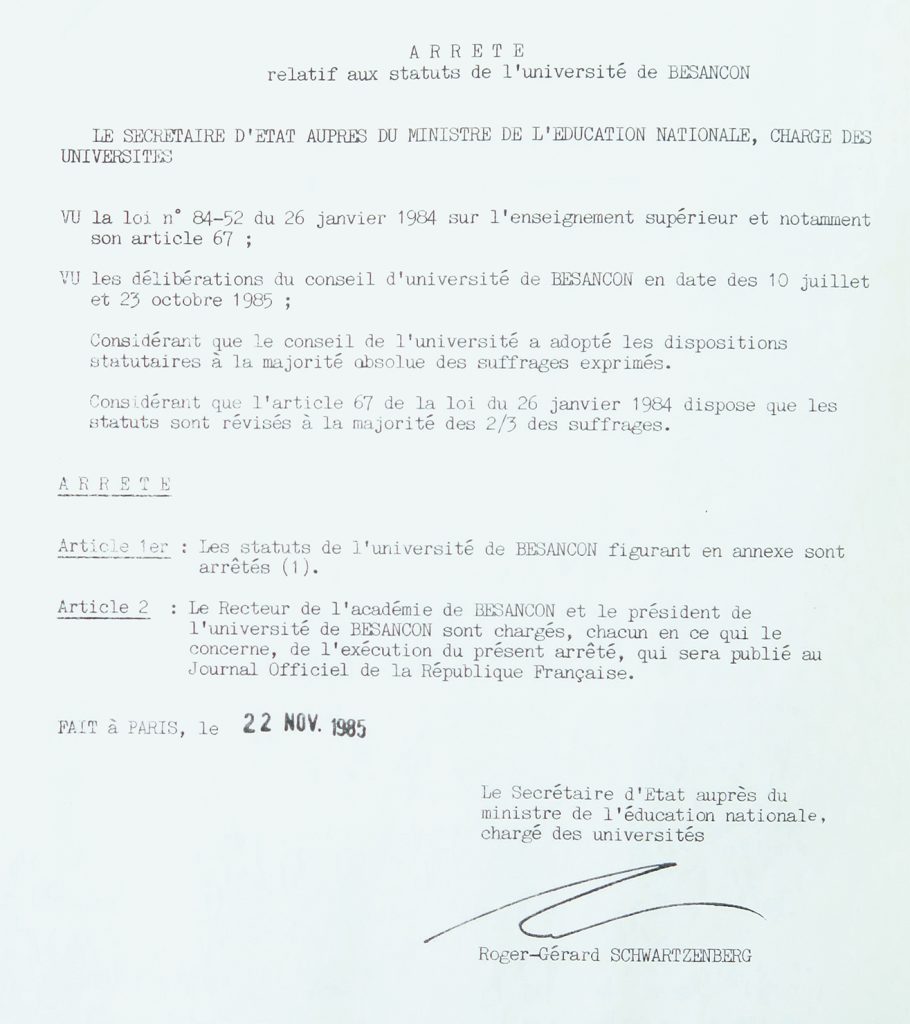

Finalement, c’est par un arrêté en date du 22 novembre 1985 que les statuts « de l’université de Besançon sont arrêtés ».

Archives départementales du Doubs, fonds 2059W/1.

Les UFR ont un projet pédagogique et de recherche, certaines créent des DEUG rénovés, de nouveaux conseils sont en place, mais les résultats des législatives de mars 1986 vont imposer un autre calendrier.

« Nous vivons une de ces époques privilégiées où le système de valeurs reverdit en plongeant ses racines dans la tradition culturelle de la nation. Ainsi commencent toujours les renaissances » : au moment d’obtenir la confiance de l’Assemblée, ce 10 avril 1986, c’est un Jacques Chirac lyrique qui appelle le pays à épouser le libéralisme. L’université, jugée corsetée par les socialistes dans un égalitarisme niveleur, fera l’objet, dès l’automne, d’une grande réforme libérale. Mais, sans même attendre le projet gouvernemental, des députés déposent une proposition de loi qui définit « les bases de l’autonomie universitaire afin que l’émulation, l’esprit d’initiative et la responsabilité deviennent les maîtres-mots d’un système d’enseignement supérieur entièrement nouveau »[18]. Dès le 11 juillet, le conseil des ministres prend le relais et adopte le projet présenté par le ministre délégué à la Recherche et à l’Enseignement supérieur, Alain Devaquet. Puis, en trois séances, les 23, 28 et 29 octobre, après déclaration d’urgence, le Sénat adopte la réforme. Et quelle réforme !

Aux termes de l’art. 28, « les établissements déterminent librement les formations qu’ils dispensent et les diplômes qu’ils délivrent », ceux-ci faisant l’objet d’une éventuelle accréditation a posteriori également ouverte à l’enseignement privé. Ils fixent « chaque année les conditions d’accès aux différentes formations en tenant compte des caractéristiques de celles-ci, des aptitudes requises des étudiants et des capacités d’accueil des établissements » (art. 31). Les droits d’inscription, bien que modestes, varieront du simple au double, car les universités ne se valent pas. D’ailleurs, la facturation du juste prix, outre qu’elle dissuade les dilettantes, permet une hiérarchisation des formations, la qualité attirant les meilleurs étudiants, mais aussi les meilleurs enseignants qui pourront « être recrutés par contrat à durée déterminée » (art. 20). Au fond, sont en jeu deux conceptions opposées de l’université : la droite n’a d’yeux que pour l’Amérique de Ronald Reagan et son sens de la liberté – mais, dira le sénateur Sérusclat, « l’Amérique n’est pas une référence pour tout »[19] –, et la gauche en tient pour le modèle égalitaire. Comme si, d’après le sénateur Rudloff, « 1968 », référence sans cesse avancée, était « de toute éternité l’an I de la liberté universitaire et de l’intelligence française ! »[20].

Au soir de l’adoption sénatoriale de la loi, Alain Devaquet affirme : « Ce premier débat sera pour moi un excellent souvenir ! »[21]. Mais la loi sera celle de la rue. Le 4 décembre, à la fin d’une troisième grande manifestation, la jeunesse s’endort en grève… pour se réveiller en deuil. Dans la nuit, alors qu’un peloton de voltigeurs poursuit des casseurs, Malik Oussekine, jeune homme tranquille, tombe, pour ne plus se relever, sous les coups des forces de l’ordre. Ce « mort en trop », selon le mot de Mgr Lustiger, a raison du ministre, de sa réforme, de l’élan libéral du gouvernement. Le Financial Times titre : « Une succession d’erreurs »… Mettre en avant la sélection et la compétitivité, c’est faire prévaloir l’égoïsme et l’utilitarisme alors que, comme le résume Hélène Ahrweiler, rectrice de Paris, « les jeunes ont besoin de symboles, ils ont compris que notre siècle doit partager le savoir comme jadis on partageait le pain »[22].

Néanmoins, la question de la réforme reste présente durant toute la fin de la session parlementaire. Comment, en effet, bousculer l’Université pour l’adapter à la compétition économique mondiale, sinon en la transformant sur le modèle anglo-saxon ? Puisqu’on ne peut agir frontalement, la droite plaide maintenant pour un vaste travail de prospective destiné à évaluer les besoins nationaux et lié à une extension de la décentralisation afin d’accentuer « l’autonomie, l’indépendance et l’imagination »[23]. Ainsi le but demeure : asseoir l’autonomie, mais plus par la sélection et les droits d’inscription, questions désormais taboues. La loi Savary, au fond, n’est peut-être pas si mauvaise, d’autant qu’une partie de la gauche semble considérer que l’université ne peut rester en dehors de la compétition libérale mondiale. Une page se tourne : le temps d’une nouvelle transformation profonde de l’université est venu.