Au conseil des facultés présidé par le recteur, la loi Faure substitue un établissement public, l’université, administrée par un conseil d’université élu qui désigne en son sein un président. L’autonomie est à ce prix : un élu remplace une figure d’autorité qui représente le ministre de l’Éducation nationale dans le ressort de l’académie, le recteur. Ce dernier, nommé par décret du président de la République en conseil des ministres et révocable ad nutum, n’exerce plus directement son autorité sur l’enseignement supérieur, mais assure le contrôle de légalité que traduit son titre de chancelier des universités[1]. La loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, dite loi Savary, précise que « le président est choisi parmi les enseignants chercheurs permanents, en exercice dans l’université, et de nationalité française ». La fonction est incompatible notamment avec la direction d’UFR, d’école ou d’institut ou de tout autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ainsi, le président ne peut cumuler son poste avec toute autre responsabilité de nature exécutive dans l’université.

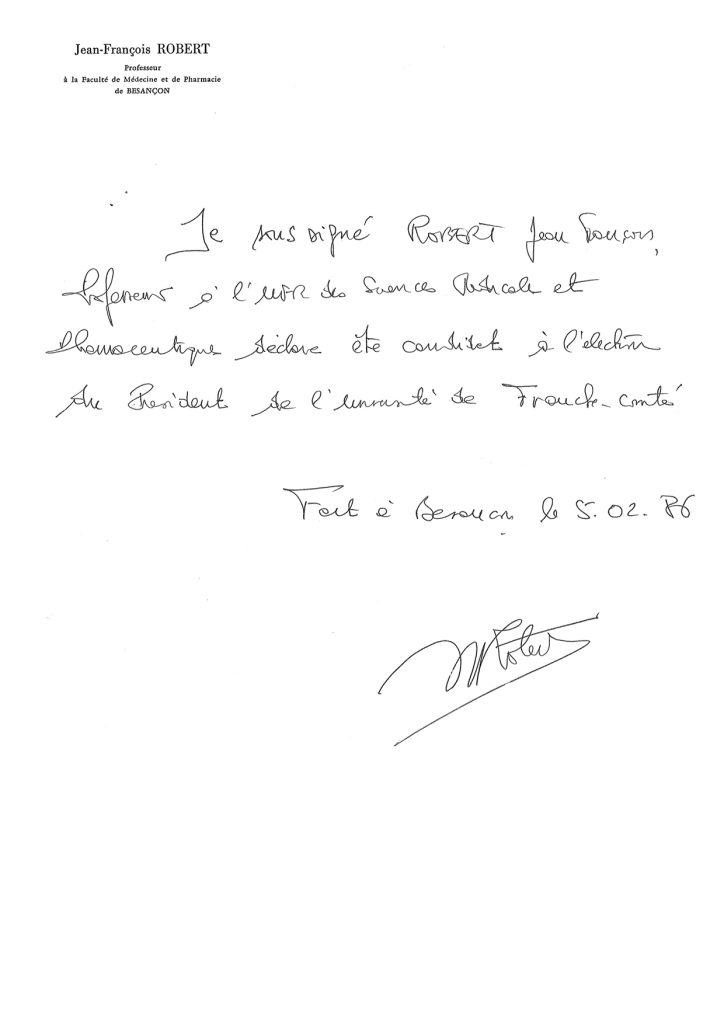

Parmi les dix présidents qui se sont succédé à la tête de l’université depuis 1971, trois étaient précédemment doyen ou directeur de faculté, UER ou UFR, ce qui leur a conféré une expérience de gestion universitaire dans un environnement plus réduit. Ce fut le cas pour Jean Thiébaut (UER sciences), Pierre Lévêque (UER lettres) et Claude Condé (UER lettres). Jean-François Robert et Macha Woronoff étaient, pour leur part, assesseur ou « vice-doyen et vice-doyenne » de pharmacie dans leur UFR. D’autre part, six d’entre-eux ont déjà acquis une expérience en qualité de vice-présidents, ainsi Jacques Robert, J.-Fr. Robert, Françoise Bévalot, Claude Oytana, Jacques Bahi et M. Woronoff.

le 5 février 1986.

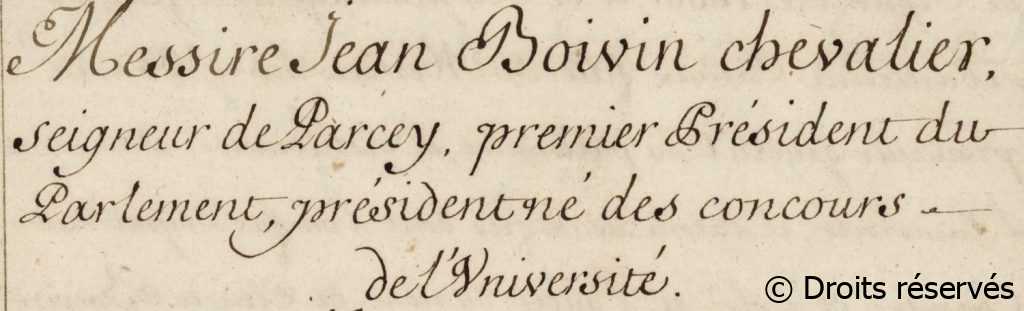

Archives départementales du Doubs, 2059W/16.

Selon les réformes successives ou leur réélection, la durée de leurs mandats respectifs a été variée : quatre années pour Jean Thiébaut ; cinq pour Pierre Lévêque, Jacques Robert, Jean-François Robert, Michel Woronoff, Claude Oytana, Françoise Bévalot ; six pour Claude Condé ; huit pour Jacques Bahi. Macha Woronoff est en 2024 dans la quatrième année de son mandat. Leur âge en début de mandat varie de 44 ans à 61 ans, avec une moyenne de 58 ans et demi. Sur dix présidents, deux femmes seulement ont été élues : Françoise Bévalot et Macha Woronoff.

Enfin, dans les faits, il faut constater que la communauté de l’université de Franche-Comté a toujours respecté, une tradition de rotation dans la représentativité des composantes des présidents élus, réaffirmant le caractère pluridisciplinaire qui caractérise cette université. Ainsi, en cinquante ans, une alternance d’origine des composantes les plus anciennes et ayant les effectifs étudiants les plus élevés a prévalu au-delà des clivages de candidature : sciences (J. Thiébaut), lettres (P. Lévêque), sciences (J. Robert), médecine et pharmacie (J.-Fr. Robert), lettres (M. Woronoff), sciences (Cl. Oytana), médecine et pharmacie (Fr. Bévalot), lettres (Cl. Condé), sciences (J. Bahi), médecine et pharmacie (M. Woronoff). Il faut toutefois noter que les composantes les plus récentes, comme SJEPG (sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion), STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives), STGI (sciences, techniques et gestion de l’industrie) ou encore les IUT n’ont jamais eu de membres élus présidents.

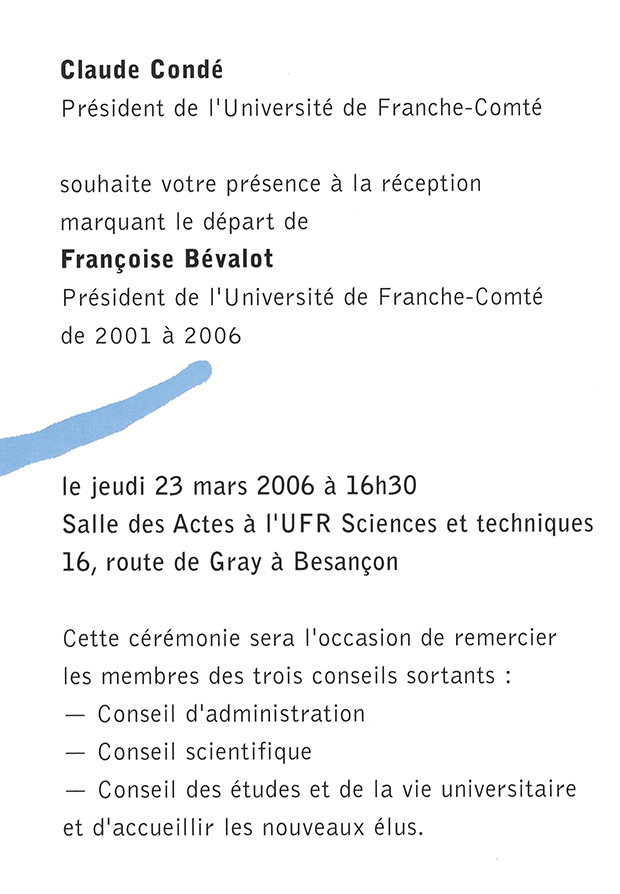

Les changements de présidents font l’objet d’une réception de passation, lors de laquelle les membres des trois conseils sortants (CA, CS, CEVU ou CFVU) sont invités et également remerciés.

et Claude Condé, en présence des membres des 3 conseils sortants.

Catherine Bouteiller.

En fin de mandat, il est d’usage pour les présidents de publier un bilan des actions réalisées. Les premiers présidents le font par le biais du journal interne tout l’u, les suivants éditent un petit fascicule, chronique de leur mandat.