En 1986, l’université comtoise est de plus en plus consciente de la nécessité d’accroître ses interactions de tout niveau avec les acteurs économiques et sociaux de son territoire. Ce contexte est favorable pour donner davantage d’ampleur et de visibilité aux actions universitaires : formation, insertion professionnelle, recherche et transfert. Vue de l’extérieur, l’université souffre d’un déficit d’image et d’une organisation difficilement lisible : nos partenaires ont souvent l’impression de recevoir des documents ne provenant pas d’un même établissement. Deux ans seulement après le vote de la loi Savary, la cause en est une culture facultaire résistante, largement répandue dans les universités et renforcée par des caractéristiques propres à l’établissement que sont la richesse de sa pluridisciplinarité et l’éclatement géographique régional.

L’idée de fonder une politique de communication cohérente, rassemblant toutes les composantes de l’université, s’impose dès lors comme une évidence. Bénéficiant de l’accord de principe du président Jean-François Robert et du secrétaire général, Michel Roignot, qui me laissent carte blanche sur cette idée, j’avance sur ce projet. Je ne souhaite pas missionner une agence de communication car nous ne disposons pas du budget suffisant, mais aussi parce que, par souci d’efficacité, je préfère garder la main sur la relation avec tous les acteurs impliqués dans la démarche. Il n’existe pas, à l’époque, de procédures spécifiques pour lancer les travaux, ni de commission chargée d’élaborer le cahier des charges et de se prononcer sur les options, les délais, les priorités ou les budgets. Lors de mes prises de contact, l’entretien avec la graphiste Catherine Zask, jeune diplômée, me convainc d’avoir été compris.

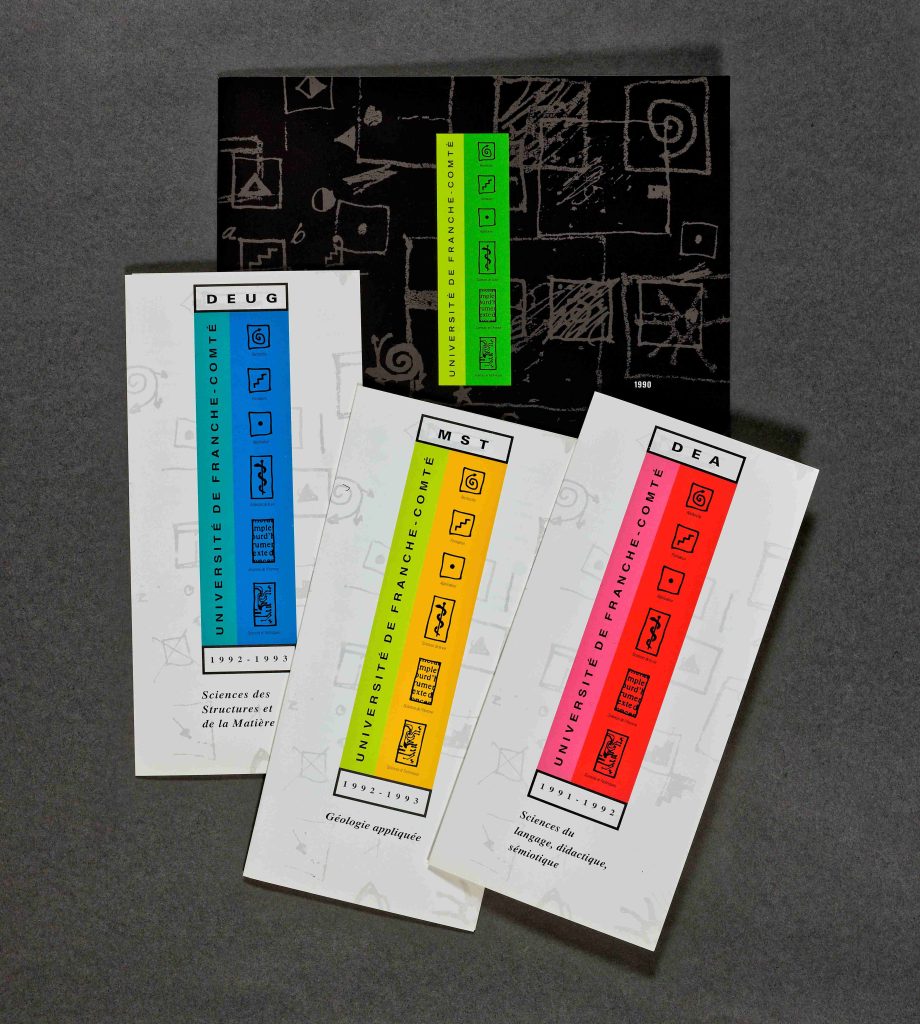

Je lui explique en effet que je suis frappé par la méconnaissance de mes interlocuteurs, dans les institutions privées où je siège, qui ignorent la réalité de l’université. L’identité graphique de l’UFC doit, de façon synthétique, présenter son rôle social, ses domaines de compétence et son organisation. Chacune de ses composantes doit pouvoir se reconnaître dans tout ou partie de cette identité graphique. Dès notre premier entretien, C. Zask a très précisément intégré ma demande et mesuré la complexité d’essayer de s’y conformer. Rapidement, les partis pris par Catherine offrent la réponse pertinente attendue. Le logo proposé réunit, dans un cartouche, différentes icônes qui marquent la diversité des missions et des compétences. Cette bannière, étendard unique, rassemble ainsi, en un seul lieu, les composantes de l’UFC. Dessinés de manière sensible sous forme de traits à main levée, ces pictos affirment l’humanité de l’institution et de ses connaissances.

Conscients que l’identité graphique doit exister sur des supports utilisables par tous, nos premiers travaux, en 1987, sont centrés sur la papeterie : cartes de visite, papiers à en-tête, enveloppes, chemises dossiers, cartes de vœux et brochure générale. Puis, rapidement, la carte d’étudiant est conçue et la déclinaison s’attaque aux plaquettes descriptives des cursus et formations. Tout devient urgent car il est nécessaire d’occuper l’espace et d’harmoniser les outils pour rendre cette nouvelle démarche cohérente, évidente et inéluctable. Le service communication est très réduit, l’ampleur du chantier immense, mais l’émulation et l’implication personnelle de C. Zask et de chacun pour le porter le sont tout autant.

L’identité graphique ne repose pas sur la seule bannière. Elle s’exprime de manière globale, par le style, la mise en page, le plan de chaque document émis. À partir des réalisations concrètes et démultipliées, nous devons convaincre pour démontrer la pertinence de notre approche. Et cela dans l’UFC, au plus haut niveau comme à l’échelle des composantes, services, missions de l’établissement, mais aussi vers l’extérieur. Ce chantier, exemplaire et inédit pour une université à l’époque, est remarqué par des institutions qualifiées, tant dans la région, comme l’école des Beaux-Arts de Besançon ou la direction régionale des affaires culturelles, qu’à l’échelle nationale. En 1991, le Centre de création industrielle du musée Georges Pompidou offre une belle reconnaissance à cette démarche innovante. Les travaux graphiques conçus par C. Zask et mon équipe sont retenus dans une exposition intitulée « Une commande publique exemplaire ». Pour l’inauguration, l’université affrète un car à Beaubourg, qui offre ainsi aux personnels leur première visite de ce musée voué à la création moderne et contemporaine, au bâtiment lui-même très novateur. C’est dans cette dynamique que l’université de Franche-Comté est choisie par le ministère de la Culture, en février 1993, comme l’un des trois exemples français retenus pour participer aux entretiens internationaux sur le « graphisme d’utilité publique », au Palais de Tokyo. La création du journal en direct,piloté par Madeleine Lafaurie, destiné aux acteurs économiques et sociaux du territoire, mettant en évidence les innovations de l’UFC en matière d’enseignement et de recherche, joue un rôle important pour véhiculer cette nouvelle identité graphique.

Cependant, au sein de l’UFC, les fondemends de la démarche restent souvent incompris. Si quelques composantes et services rejoignent cette entreprise collective, chaque composante réclame son propre logo. En outre, un certain nombre continue à promouvoir leur spécificité, quitte à s’éloigner de la bannière fédérative. En ce cas, heureusement, certains confient cette déclinaison personnalisée à C. Zask. C’est le cas, dès 1988, du centre de télé-enseignement universitaire (CTU), de l’institut universitaire de formation continue (IUFC), du Centre de linguistique appliquée (CLA). Finalement, une forme de cohérence est venue du style de la graphiste, C. Zask, aujourd’hui unanimement reconnue, plus que de la bannière rassembleuse et de sa déclinaison dont l’objectif défini était de dessiner un esprit d’établissement, en une période sans doute trop précoce. Ce travail innovant d’identité visuelle globale fut l’un des tout premiers pour une université en France.