En 1972, quatre ans après avoir contresigné le décret créant, à Besançon, une faculté de droit et des sciences économiques[1], Edgar Faure est installé professeur titulaire de la chaire de droit romain et histoire du droit dans cette même faculté. Quel symbole que cette nomination du « père » de l’université contemporaine dans les murs d’une faculté de plein exercice attendue de si longue date ! Voilà qui augure bien pour la jeune institution.

Un demi-siècle plus tard, à la rentrée 2023-2024, ce sont, en effet, 2 476 étudiants, 90 enseignants-chercheurs et enseignants titulaires, 280 vacataires et 35 personnels administratifs, techniques et de service qui font vivre la « Fac », officiellement l’UFR SJEPG, c’est-à-dire l’unité de formation et de recherche des sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion. Si le droit est enseigné depuis longtemps dans les facultés, il n’en va pas de même de l’économie et il convient de souligner l’important développement des études de sciences économiques à Besançon puisque, aujourd’hui encore, des cursus complets dans ces deux disciplines sont proposés au sein d’une seule et même UFR, ce qui est devenu assez rare.

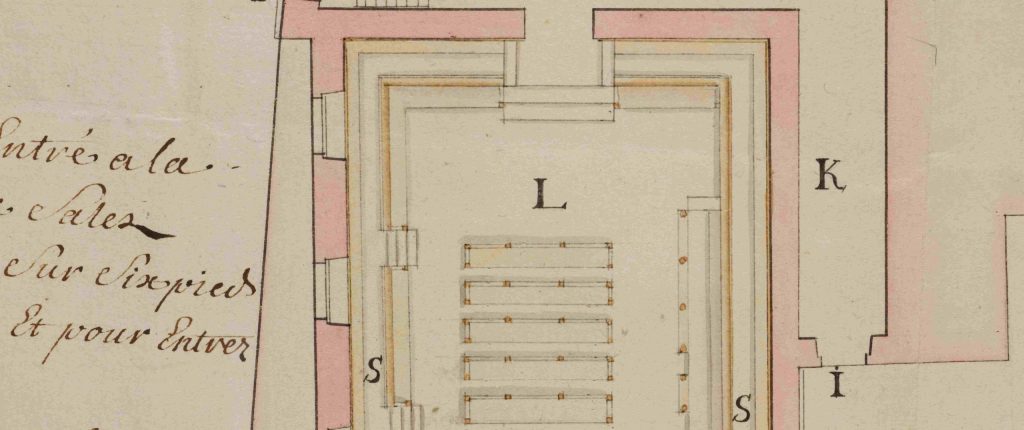

En réalité, ce développement suppose que bien des obstacles aient été levés. À commencer par celui de l’implantation car la nouvelle faculté, si elle compte 1 205 étudiants à la rentrée 1968, n’a pas de locaux propres et occupe le bâtiment jouxtant le palais Granvelle[2], tout en utilisant l’amphithéâtre Donzelot des lettres. Édifiera-t-on une construction à Planoise comme le propose la ville, à moins encore, comme l’imagine le recteur Gay, que l’on retienne les 7 000 m2 du site de la place Leclerc laissés libres par le départ de la faculté des sciences ?

Ce bâtiment, dans lequel la faculté de droit s’installe en octobre 1969, était initialement destiné aux sciences naturelles.Bibliothèque municipale de Besançon, Ph41288. Photographie de l’Est Républicain, Bernard Faille, sept. 1970.

Finalement, le 30 octobre 1969, la faculté quitte le cœur de ville pour gagner le nouveau campus destiné aux scientifiques, en pleins champs de la Bouloie, partagés longtemps encore avec quelques fermes.

Le bâtiment compte 3 200 m2, soit la moitié de la surface réglementaire, et les premiers travaux dirigés ont lieu dans des salles dotées de paillasses pour la dissection animale. La bibliothèque est restée en lettres et le sous-encadrement est patent. Considérée comme une sorte d’école professionnelle qui n’aurait pas besoin de chercheurs, la faculté demeure un peu à l’écart, au sein de l’université. Pourtant, la dynamique est forte, les effectifs augmentent et les familles font confiance à l’institution qui gagne peu à peu en notoriété. La nouvelle faculté de droit est inaugurée au début du mois de novembre 1970, en présence de René Cassin[3], venu présider le premier des cinq colloques des Droits de l’Homme[4] organisés par la faculté, et qui la font connaître.

Bibliothèque municipale de Besançon, Ph41844. Photographie de l’Est Républicain, Bernard Faille.

C’est ensuite l’arrivée d’une nouvelle génération à la direction de l’institution qui joue un rôle moteur. À partir du milieu des années 1980, des maîtres de conférences, ayant accompli tout ou partie de leurs études à Besançon, sont élus au décanat – mais aussi dans les différents conseils de l’UFC – avec le soutien des organisations étudiantes, syndicales et des collectivités locales. En effet, à la faveur de l’Acte I de la décentralisation (1982-1986) et de la loi Savary de 1984, les collectivités prennent de plus en plus de place dans l’enseignement supérieur, notamment, en Franche-Comté, le conseil régional. Les études juridiques et économiques fournissent donc les cadres nécessaires à l’administration et au développement régional, le secteur tertiaire étant relativement sous-représenté à l’échelon comtois.

Georges Pannetton, 2004.

Étape après étape, le plan Université 2 000[5] se traduit en 1991 par la construction du bâtiment Courbet, inauguré le 4 avril, qu’orne le très exceptionnel tableau “une idée de pensée” du peintre Charles Belle, puis par celle du bâtiment Fourier, inauguré le 21 juin 1993, et enfin par l’édification de la bibliothèque universitaire Proudhon (1997), ce qui dessine un mini-campus juridique et économique. « L’ensemble de ces bâtiments forme une belle unité de lieu dans laquelle il fait bon étudier et vivre professionnellement »[6]. Et la réalisation en cours du nouveau campus Bouloie-Témis, très intégré, améliore encore un cadre des plus agréable.

Chacune des équipes de direction, très soudée, secondée par un personnel administratif fortement engagé, a su mobiliser la communauté enseignante pour développer les différentes filières. Des cycles complets d’études sont proposés, en licence et en master de droit, d’économie, d’administration économique et sociale (AES), des masters de gestion jusqu’au doctorat grâce à l’encadrement proposé par des unités de recherche reconnues. Des liens étroits avec le monde judiciaire, les collectivités, les administrations formant le Cercle des partenaires, facilitent l’accès professionnel, sans compter des diplômes d’université spécifiques.

Dès la fin des années 1970, à l’initiative du doyen Guchet, l’UFR obtient la création d’un poste de professeur des universités en gestion, prélude à un département dans cette discipline. En 2004, naît un institut d’administration des entreprises de Franche-Comté (IAE), qui s’installe en 2005 dans le nouveau bâtiment Bachelier, voisin de l’amphi Fourier. L’IAE offre des masters en management, en marketing, en ressources humaines, en finance, en comptabilité, contrôle de gestion et audit, ainsi qu’en entrepreneuriat et innovation. Redevenu un département de l’UFR SJEPG en 2011, l’IAE permet aujourd’hui de préparer trois mentions de master de management qui intègrent désormais chacune les questions environnementales.

Par ailleurs, en 1982, à l’initiative du juriste Gilles Darcy, sur une idée de Michel Woronoff, professeur de langue et littérature grecques, est créé un centre de préparation à l’administration générale (CPAG), devenu institut (IPAG) en 1985. L’objectif est de permettre aux étudiants de lettres, sciences humaines et sciences de préparer les concours administratifs dans les mêmes conditions que les juristes. Il intègre à son tour l’UFR SJEPG, en 2016[7]. Michel Woronoff en est le premier directeur, suivi par des juristes et un économiste.

Les enseignants-chercheurs de UFR SJEPG se répartissent dans ses trois équipes de recherche : le Centre de recherches juridiques de l’université de Franche-Comté (CRJFC), le Centre de recherche en gestion des organisations (CREGO) et le Centre de recherche sur les stratégies économiques (CRESE).

L’UFR s’attache aussi à proposer des formations de professionnalisation et tout au long de la vie, avec des cursus en alternance et en apprentissage ainsi que quatre diplômes universitaires (DU). Cette volonté d’encourager l’insertion professionnelle l’a amené en 2017 à atteindre la 3e position des meilleures facultés de droit[8] en France, derrière les prestigieuses Paris-Sorbonne et Panthéon-Assas. Soucieuse d’offrir à ses étudiants des formations en adéquation avec les grands enjeux contemporains et leur permettant une bonne insertion professionnelle, l’UFR SJEPG propose en outre des cursus originaux, comme le master mention droit du numérique, parcours cyberveille, cyberdéfense, cybersécurité ou encore le diplôme d’université intelligence économique et sécurité.

Depuis la rentrée 2024-2025, de nouveaux diplômes sont habilités. La préparation à l’École nationale de la magistrature (ENM), officiellement rattachée à l’École nationale de Bordeaux depuis 2023, est soutenue par un master droit pénal et sciences criminelles. Une licence professionnelle mandataire judiciaire à la protection des majeurs a également été habilitée, tout comme un double cursus de licence en droit avec l’université irlandaise de Limerick. De ce fait, les étudiants qui y sont inscrits obtiennent également le Bachelor of Law + (LLB) en Common Law and Civil Law, ainsi que la maîtrise en droit (master 1) mention justice, procès, procédure.

De solides études ne se conçoivent cependant pas sans une attention particulière portée aux étudiants : l’UFR SJEPG développe de multiples initiatives solidaires en rapport étroit avec la bibliothèque universitaire Proudhon, faisant du passage à la « fac de droit et sciences éco » une expérience décisive. En témoignent la clinique du droit, les jardins partagés, les concours d’éloquence ou encore les dispositifs des Cordées de la réussite et de Prépas talents.

En 2023, le bâtiment de l’UFR sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion bénéficie de l’important programme de rénovation du campus de la Bouloie. Ce projet de 7,6 millions d’euros[9], réalisé sous maîtrise d’ouvrage de Grand Besançon métropole, a nettement amélioré les conditions d’enseignement. Le bâtiment central, dont l’enveloppe extérieure a été rénovée, est rehaussé d’un étage, offrant de nouvelles salles de travail ainsi que des espaces modulables : ils rendent possible, par exemple, la retransmission des cours dans la salle voisine en cas de sureffectif.

Pascal Brunet.

L’amphithéâtre Gaudot est réhabilité en totalité. Mieux sonorisé et repensé techniquement, il offre un espace de cours lumineux et moderne, optimisé pour les étudiants. Le futur démantèlement des préfabriqués qui abritaient des salles de cours, ainsi que la préservation des sols alentour, vont favoriser la création d’un nouvel espace vert.

Les directeurs de l’UFR SJEPG

Paul Louis-Lucas (1968-1969) ; Claude Jessua (1969-1973) ; Bernard Schütz (1973-1974) ; Yves Guchet (1974-1979) ; Michel Germain (1979-1982) ; Bernard Lime 1982-1986) ; Jean-Claude Chevailler (1986-1996) ; Bernard Lime (1996-2006) ; Pierre-Henri Morand (2006-2010) ; Catherine Tirvaudey (2010-2020) ; Christophe Lang (depuis 2020).

Les directeurs de l’IAE

Benoît Pigé ; Jean-Luc Rossignol ; Pascale Brenet ; Pascal Fabre ; Laurence Godard.

Les directeurs de l’IPAG

Michel Woronoff ; Bernard Lime ; Jean-Paul Bonnamy ; Denis Ulrich ; Jean-Louis Doney ; Coralie Mayeur-Carpentier ; Matthieu Housser.