C’est en 1981 que l’Université ouverte (UO) a été érigée en service commun de l’université de Franche-Comté. Selon la loi, trois services communs sont obligatoires dans les universités, qui portent sur : la documentation, la formation continue et l’orientation. Créés par délibération statutaire du conseil d’administration de l’université et assurant des fonctions transversales, les services communs ont un directeur nommé par le président de l’université. D’autres peuvent être conçus facultativement, à l’exemple de l’UO… service peu commun à bien des égards… et dont l’histoire singulière mérite d’être racontée, ce que nul mieux que son premier directeur, le professeur Michel Woronoff[1], ne pouvait faire.

Témoignage de Michel Woronoff

« En revenant d’Afrique où nous étions tenus à un strict devoir de réserve, je m’étais bien promis de m’engager dans la vie de la cité qui m’accueillerait. J’étais depuis longtemps persuadé de la nécessité d’ouvrir le potentiel universitaire à tous les citoyens qui le désireraient. Mais je ne pensais pas que cela se ferait aussi vite. En effet, à peine une année universitaire écoulée, en 1981, le président Pierre Lévêque me chargeait du développement de l’Université ouverte. Il avait créé cette structure en 1976, mais n’avait pu lui donner corps, faute de volontaire. J’ai coutume de dire que le volontaire, dans ce cas, c’est quelqu’un qui n’a pas couru assez vite aux abris quand on en a réclamé un. En l’occasion, la mission dont j’étais chargé correspondait parfaitement à mes convictions. Je veux souligner à ce sujet que le président Lévêque, auquel je n’avais pas caché que je n’appartenais pas à sa chapelle, m’a toujours fait une confiance absolue et a toujours soutenu mon action. Il ne m’était pas très difficile de l’admirer et de le respecter comme universitaire, tant je savais la part déterminante qu’il avait prise au renouvellement des études sur l’Antiquité.

Il avait eu l’idée extraordinaire de créer l’Université ouverte, non pas comme un établissement péri ou para-universitaire, mais comme une composante de l’université de Franche-Comté, dotée d’un statut de service commun, dirigée par un enseignant de l’université en activité. Les cours devaient être dispensés par des professeurs et maîtres de conférences dans les locaux universitaires. Cette idée allait faire le succès de l’entreprise.

J’ai eu la grande chance d’être entouré, dès ces débuts, par des collaborateurs à la fois enthousiastes et dévoués, d’une loyauté absolue. Deux d’entre eux avaient contribué à la mise en place de la première structure, qui disposait d’un maigre budget. Jean-Louis Liénard, attaché principal, avait occupé le terrain en soutenant les cours d’histoire et de géographie proposés aux 150 auditeurs des débuts. Ce fut un complice et un véritable ami. Mon ignorance des usages de la langue franc-comtoise l’amusait beaucoup et il se faisait un plaisir de m’initier au vocabulaire, aux expressions et aux coutumes de ma région d’adoption. Sa fidélité et son expérience des milieux universitaires me furent très précieuses, non seulement à l’Université ouverte, mais aussi à la présidence, quelques années plus tard. Le second est Jean-Pierre Thiébaud, qui se morfondait dans un emploi de bureau pour lequel il n’était pas fait. Fils d’un cheminot résistant, il s’était consacré au cinéma et à l’action du Centre culturel de Palente-les-Orchamps (CCPO), bien connu des Bisontins d’alors. Il sauta sur l’occasion de retrouver une activité culturelle dont il était avide. Nous avons ensemble monté la première campagne publicitaire destinée à faire connaître l’Université ouverte au public de la ville, avec des affiches, tracts, banderoles déployées à travers les rues.

Il mettait au service de notre action une expérience qui devait beaucoup aux manifestations politiques ! C’est avec lui que j’ai lancé un journal de l’UO, dont le titre rappelait un très beau film : « Fenêtre sur cours »… C’est lui qui dessinait nos affiches, notre premier « logo ». Peu de temps avant sa disparition, il avait conçu une jolie carte qui représentait un petit lion assis sur notre planète et contemplant le ciel étoilé ; la légende disait « Petit Lion découvrant qu’il y a toujours quelque chose à découvrir ». Son ombre légère m’a toujours accompagné.

Mais notre navire n’aurait jamais pu être lancé si je n’avais reçu l’appui de deux acteurs essentiels de la vie culturelle, la ville de Besançon et le conseil régional de Franche-Comté. Notre collègue Jean Boichard, professeur de géographie et premier adjoint au maire de Besançon, avait, dès le début, compris l’intérêt culturel de l’opération. Il obtint l’appui moral et financier de la ville et soutint l’expérience sans défaillir. Le conseil régional venait à peine de naître et cherchait sa place parmi les structures existantes. René Beaupoil, qui devait devenir le directeur général des services par la suite, s’enthousiasma pour l’aventure. À sa demande, j’eus à rédiger, pour le président Edgar Faure, avec Jean-Claude Fontaine, scientifique et musicien de talent, futur directeur de l’IUFM, un beau rapport sur « Les Outils du Savoir ». C’est grâce à lui que l’Université ouverte fut chargée d’une mission de diffusion de la culture scientifique et technique en Franche-Comté. Je tenais beaucoup à l’idée de diffusion et non de vulgarisation, aux connotations dévalorisantes et j’eus plus tard le plaisir un peu pervers de me faire reprendre par un jeune fonctionnaire parisien qui m’indiqua avec autorité que « diffusion » était le seul mot politiquement correct. Je me réjouis ouvertement de la remarque et lui indiquais que puisque la notion était arrivée jusqu’à Paris, nous étions rassurés !

Cependant, avoir des idées ne suffisait pas, il fallait gérer. Grâce à la région et au président Chantelat, j’eus la chance de pouvoir embaucher une de mes étudiantes de l’institut de préparation à l’administration générale, Muriel Carboni. Avec elle nous avons eu à inventer et à créer de toutes pièces une pratique administrative atypique. Le conseil régional avait aménagé pour nous une partie des greniers de l’immeuble Granvelle qui ressemblait auparavant au dépôt de mendicité d’Oliver Twist et dont personne ne voulait. Nous sommes allés au moins cher et au plus simple et nous l’avons transformé en un lieu amical et confortable, situé toutefois tout en haut d’escaliers gigantesques[2]. Nous n’avions que peu d’argent pour le mobilier et nous nous contentions de planches sur tréteaux et de fauteuils de jardin. Très vite on sut dans l’université que se créait une entité atypique et des esprits aventureux se dirent que cela pouvait être passionnant. C’est alors que Nicole Tournoux vint nous rejoindre et mettre à notre disposition sa compétence administrative, son efficacité souriante et sa loyauté. C’est elle qui transforma notre « petite entreprise » en un outil efficace et fonctionnel, tant pour la gestion financière que pour les procédures administratives. Vite rejointe par Catherine Sourlier (Cote), et quelques autres aides, elle régnait sur cet univers féminin avec une calme autorité qui me faisait personnellement songer, à la mère abbesse de quelque couvent. C’est elle qui m’accueillit, au retour de mon aventure présidentielle, en me disant « Bienvenue chez vous » ce qui me réchauffa le cœur. Catherine, quant à elle, a connu toutes les péripéties, toutes les joies et les soucis de l’UO, sans se départir de sa bonne humeur. Le sourire avec lequel elle me saluait en haut de ces trois étages ensoleillait ma journée.

Mais je n’avais pas l’intention de restreindre les cours à la seule faculté des lettres, ni de les réserver aux seuls Bisontins. Grâce à Sonia Clairemidi[3], qui accepta de gérer la partie scientifique, nous avons pu obtenir la collaboration de maints collègues enseignants-chercheurs et lancer nombre de cycles en sciences et en astronomie. Ensuite se sont ajoutés les cours de droit et d’économie, puis les cours de médecine, qui nécessitaient un amphithéâtre pour accueillir tous les auditeurs. L’UFR sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) accueillait aussi les volontaires. Le nombre des auditeurs s’est rapidement accru, en se multipliant par dix et, heureusement, les finances ont suivi. Le principe était que l’on versait, comme tout étudiant, des droits d’inscription et qu’ensuite on avait droit, gratuitement, à l’ensemble des cours proposés, sur l’ensemble des sites. Nous appliquions la stratégie des grandes surfaces. De la même manière qu’on y entre pour acheter une soupe et que l’on en ressort le chariot plein, on s’inscrivait pour faire de l’anglais ou de l’espagnol et on se retrouvait à suivre un cours d’histoire de l’art ou d’astronomie en plus ! Il faut dire que la curiosité, l’enthousiasme, la persévérance des auditeurs de tous âges fut un des éléments essentiels du succès de l’UO. Comme disait Louis Jouvet : « Le public avait du talent ! ».

Encore fallait-il convaincre les autres cités comtoises de nous recevoir. Ce fut, toutefois, avec l’aide de Jean-Louis, l’affaire de plusieurs années. La méfiance régnait devant ces propositions universitaires, soupçonnées d’arrière-pensées politiques. Nous avons dû multiplier les entrevues, parlementer, séduire. Je disais que je me faisais l’impression d’être à un carrefour, les mains pleines de pierres précieuses et les offrant à des passants qui ne les regardaient même pas. Heureusement, Gilbert Barbier, sénateur-maire de Dole, Louis Souvet, sénateur-maire de Montbéliard et Jacques Pélissard, député-maire de Lons-le-Saunier, décidèrent presque en même temps que l’aventure valait la peine d’être tentée. Les autres villes suivirent. Le parc naturel du Haut-Jura lança une formule originale de conférences nomades. En Haute-Saône, les villes de Vesoul, Lure et Gray, chacune avec son originalité, organisèrent leurs cycles. Les conseils généraux soutinrent l’opération. Seul Belfort fit exception, malgré les tentatives de Jean-Pierre Chevènement pour nous aider à nous implanter. Enfin, on pouvait considérer la Franche-Comté comme un grand campus universitaire avec plusieurs milliers d’auditeurs. L’Université ouverte avait frayé le chemin et, au reste, assez rapidement, l’université elle-même allait décentraliser plusieurs formations sur l’ensemble de la Franche-Comté.

Le conseil régional, alors, n’oubliant pas qu’il nous avait confié une mission de diffusion de la culture scientifique et technique, nous chargea d’accueillir et de soutenir un centre de culture scientifique et technique qui prit rapidement le nom de Louis Pasteur. Ce fut pour nous l’occasion d’une magnifique collaboration avec Maryse Graner dont l’efficacité souriante fit merveille. Avec elle nous avons monté de belles expositions, comme « Mille milliards de microbes » qui fut inaugurée à la Saline royale avant de passer plusieurs années à La Villette et qui était consacrée à Pasteur et à la postérité de ses recherches. Le colloque scientifique organisé avec Yvon Michel-Briand à l’occasion du centenaire de la mort de Pasteur rassembla l’élite scientifique mondiale, dont plusieurs futurs Prix Nobel. « L’Arbre cache-t-il la forêt ? » concentrait l’attention sur la forêt comtoise et « Le roi Sommeil », au palais Granvelle, n’endormit personne !

Finalement, on commençait à savoir, autour de la Franche-Comté, que notre expérience réussissait. Nos amis de Bourg-en-Bresse vinrent nous trouver pour profiter de notre expérience et créer, avec l’appui des Comtois, une université inter-âges où, pendant très longtemps, la majorité des intervenants venait de Besançon. Jean-Michel Bertrand, député-maire de la ville, assura sa création et sa pérennité. À cette occasion, nous avons lancé un regroupement des universités inter-âges, pour tous, ouvertes, du Centre-Est, que nous avons baptisée « Lotharingie », avec un sourire… Une réunion annuelle permettait d’échanger enseignants et expériences.

En vingt-trois ans, l’UO a connu trois nouveaux directeurs, Jacky Theurot, Frédéric Brahami, Damienne Bonnamy. Chacun d’entre eux, avec son tempérament et son expérience, a ouvert de nouvelles voies, a dû faire face à des difficultés inédites. Chacun d’entre eux a profité de l’expérience des autres, a créé de nouveaux cycles, inventé des procédures nouvelles. L’UO est dans sa maturité, puisque nous fêtons ses cinquante ans au moment où cet historique est couché sur le papier : il faut croire que la formule voulue par le président Lévêque avait sa magie. Elle a été possible grâce au travail patient de ceux qui, jour après jour, organisent et gèrent la maison. Mais rien n’aurait réussi si les enseignants n’avaient eu à cœur de dispenser les meilleurs cours, en se souvenant que leur tâche était d’expliquer le plus simplement possible les choses les plus compliquées ».

À parcourir cette histoire, on comprend que ce fut une véritable aventure. Une aventure qui perdure, ce qui est le plus extraordinaire. Michel Woronoff a si profondément marqué l’institution de son empreinte que, pour beaucoup de Bisontins et plus largement de Comtois, son nom lui reste attaché. Sans doute a-t-il su saisir l’esprit coopératif qui anime la Franche-Comté et le faire fructifier grâce à un sens inné du contact et à une exceptionnelle ouverture d’esprit, l’amenant à s’intéresser à toutes les disciplines, sans négliger l’air du temps. Grâce à lui, les dernières découvertes en astrophysique voisinent, à l’UO, avec les rimes des poètes !

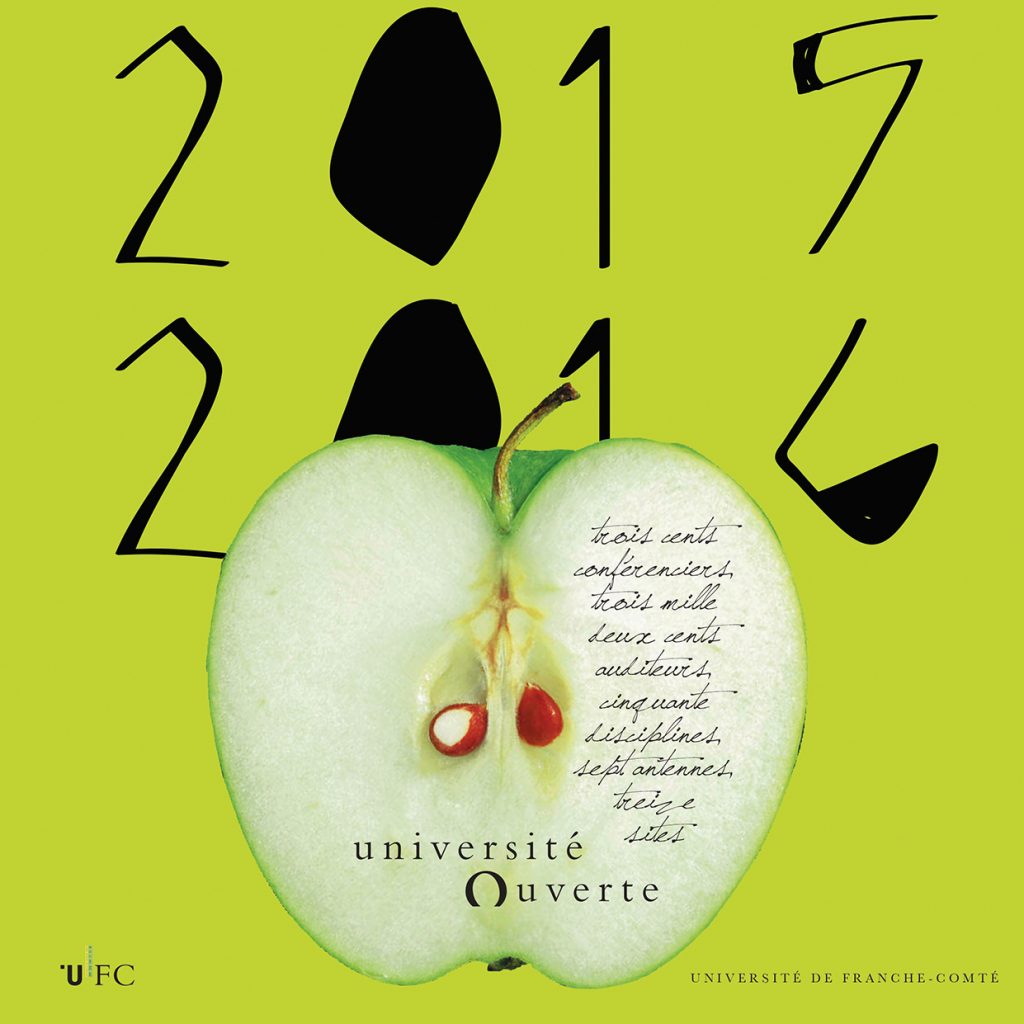

Aujourd’hui, huit antennes régionales complètent la « maison mère » de l’Université ouverte de Besançon : Dole, Lons-le-Saunier, Saint-Claude pour le Jura ; Vesoul, Lure et Gray qui irriguent la Haute-Saône tandis que Montbéliard et Morteau diffusent l’action culturelle de l’université dans le Doubs. Toutes les ressources sont mises en commun et c’est bien un unique service, une seule structure qui agit au nom de l’université et non pas, comme souvent ailleurs, des associations de la loi de 1901 passant une convention avec une université. Chaque antenne est animée par un bureau bénévole[4] qui conçoit un programme annuel mettant en scène, si l’on ose dire ainsi, les savoirs universitaires et donnant à voir au grand public les derniers fruits de la recherche, tandis que l’administration bisontine coordonne le tout.

réalisées par Catherine Bouteiller pour le graphisme et Philippe Bracco pour la composition.

De grandes expositions, à l’exemple de celles organisées par le président Woronoff, ont continué à rythmer la vie de l’UO. En 2013-2014, ce fut par exemple celle consacrée au cinquantenaire de la reconnaissance de la République populaire de Chine par la France[5] ou, l’année suivante, en commémoration du soixante-dixième anniversaire des Nations Unies, celle bâtie autour d’une collection de clichés provenant de la photothèque de l’ONU[6]. Régulièrement aussi, grâce à une collaboration continue avec le service de documentation de l’Institut Pasteur, l’UO a accueilli des colloques, conférences et expositions de grande qualité, notamment en 2022-2023 afin de marquer le bicentenaire de la naissance de Pasteur.

Si la crise sanitaire de la Covid-19 a vu une chute brutale et d’ampleur des effectifs inscrits au point de perdre presque la moitié des auditeurs et auditrices[7], l’UO en a finalement profité pour proposer, en plus du plaisir des conférences en présence, un programme complet à distance afin d’apporter désormais un service universitaire à ceux qui ne peuvent ou ne veulent se déplacer. Chaque jour, en présence ou à distance, ce sont environ 1 000 personnes qui suivent des enseignements sous le sceau de l’université de Franche-Comté. Et cette superbe vitrine des savoirs bénéficie du soutien continu des édiles locaux qui, tous, font le choix de l’université pour donner des clés de compréhension du monde et de la société. En 2021, la commune de Morteau dirigée par Cédric Bôle a choisi l’université de Franche-Comté pour développer un cycle de conférences, devenant ainsi la dernière-née des antennes locales. L’UO est décidément une formule qui sans cesse s’adapte et se réinvente grâce à une forte énergie collective…

Concluons avec le plus illustre des enfants de Besançon, Victor Hugo, que « l’Enseignement supérieur pour Tous », ancêtre de l’UO, a honoré en organisant la mémorable fête du centenaire de sa naissance en 1902. L’Université ouverte : « Savoir, penser, rêver. Tout est là ». Victor Hugo, 4 mai 1840[8].

Les directeurs de l’Université ouverte

Michel Woronoff (1981-2003) ; Jacky Theurot, professeur d’histoire médiévale (2003-2007) ; Frédéric Brahami, professeur de philosophie (2007-2010) ; Damienne Bonnamy, maître de conférences de droit public (depuis 2010).