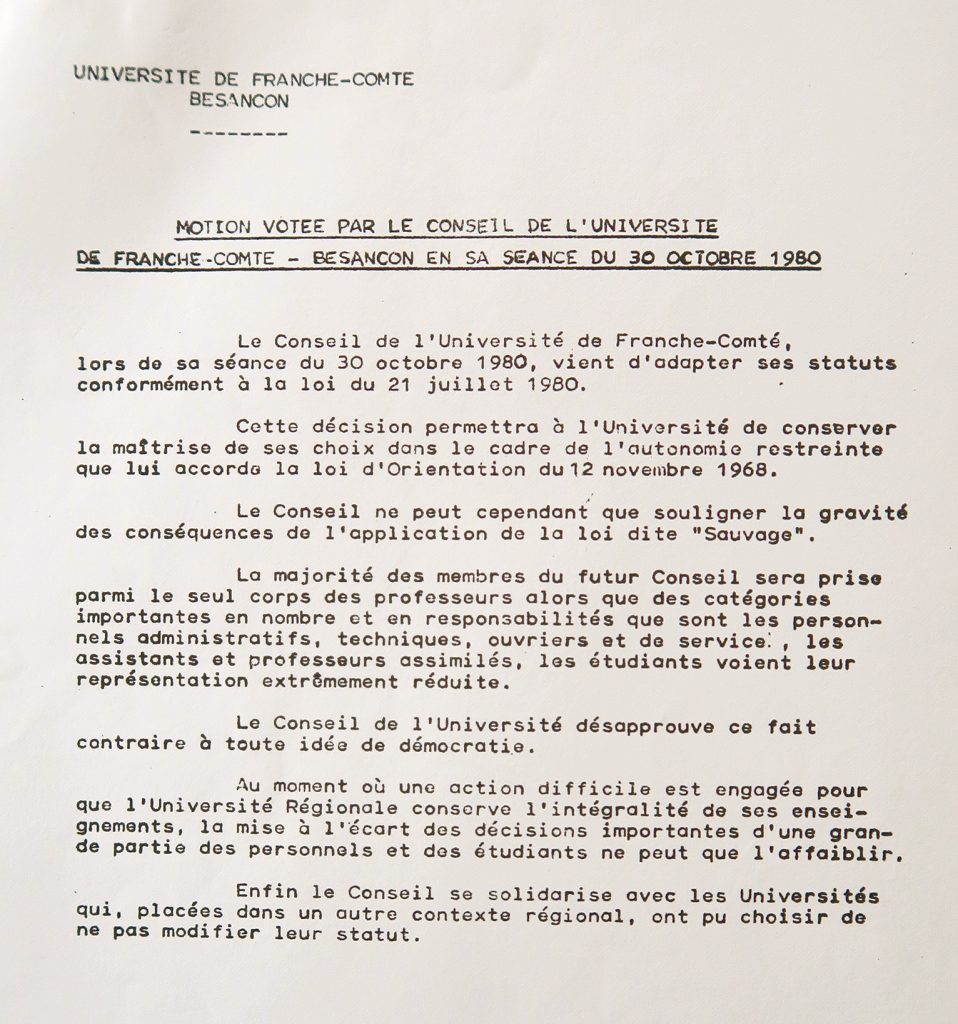

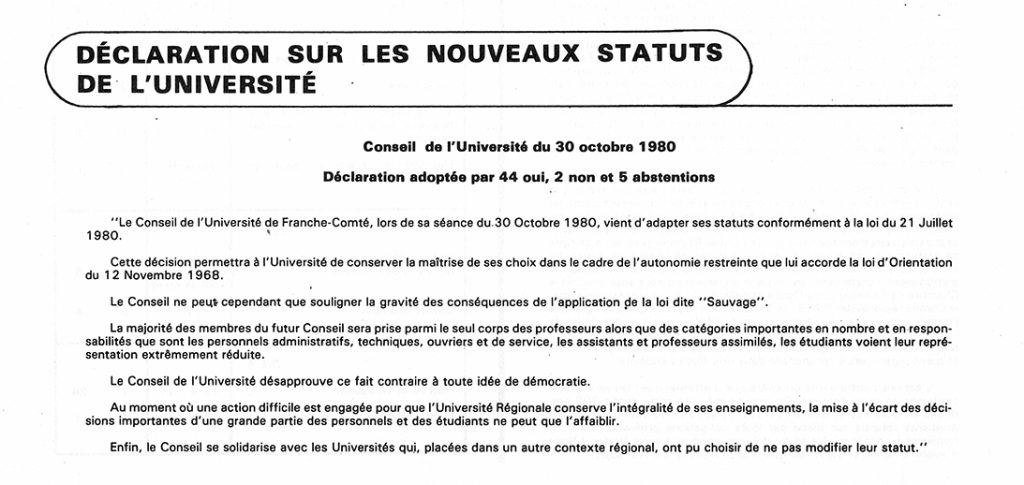

Le Conseil de l’Université de Franche-Comté, lors de sa séance du 30 octobre 1980, vient d’adopter ses statuts conformément à la loi du 21 juillet 1980 […] Le Conseil ne peut cependant que souligner la gravité des conséquences de l’application de la loi dite “Sauvage”.

La majorité des membres du futur Conseil sera prise parmi le seul corps des professeurs alors que des catégories importantes en nombre et en responsabilité que sont les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, les assistants et professeurs assimilés, les étudiants voient leur représentation extrêmement réduite.

Au moment où une action difficile est engagée pour que l’Université Régionale conserve l’intégralité de ses enseignements, la mise à l’écart des décisions importantes d’une grande partie des personnels et des étudiants ne peut que l’affaiblir. […]

Archives départementales du Doubs, 2059W/1.

Comment, douze ans après la loi du 12 novembre 1968 créant une université autonome et participative, pouvait-on renouer avec l’époque révolue des mandarins[1] et autres doyens d’anciennes facultés toutes-puissantes, au point que le conseil de l’université de Besançon en soit réduit à adopter la motion ci-dessus ?

En réalité, toute une frange politique de droite n’a jamais admis la loi Faure. Un pouvoir aveugle ou craintif a trahi et voté cette loi de « capitulation »[2] qui, comme le prétend la jeune Union nationale inter-universitaire (UNI)[3], en leur accordant une place jugée excessive au cœur des instances universitaires, « favorise la subversion marxiste en récompensant les émeutiers de mai 1968 ». Selon elle, il n’est pas acceptable de laisser la base commander. Or, tant l’ouverture des conseils aux étudiants et personnels que les modalités électorales retenues par la loi Faure ont provoqué un « affaiblissement spectaculaire des anciens détenteurs du pouvoir »[4]. Même au sein du corps enseignant, l’équilibre est modifié et de nouvelles catégories affirment désormais leur poids. Combinée à la massification, la fragmentation des enseignements en unités de valeur renforce la place des maîtres-assistants et, surtout, des assistants qui assurent des travaux dirigés et se sentent davantage proches des étudiants que des professeurs de rang magistral.

Autrement dit, la participation des uns et des autres, enseignants, étudiants, personnels, aux différents conseils est un enjeu permanent du débat. D’ailleurs, les facultés ne sont pas en reste et revendiquent une participation tenant compte de leurs effectifs étudiants, comme on l’a vu à Besançon. On peut même émettre l’hypothèse[5] que les deux premiers présidents élus, respectivement le doyen des sciences, Jean Thiébaut, puis celui des lettres, Pierre Lévêque, ont été choisis parce qu’ils avaient d’abord refusé de participer à l’assemblée constitutive de l’université, ce qui était une garantie que les anciens équilibres entre les facultés changeraient le moins possible.

Cependant, l’arrivée à l’Élysée de Valéry Giscard d’Estaing, élu le 19 mai 1974, laisse espérer une « ère nouvelle de la politique française, […] celle du changement de la France », conduit avec la « jeunesse qui porte comme des torches la gaieté et l’avenir »[6]. Hostile à toute sélection à l’entrée à l’université et favorable à l’autonomie indispensable pour participer à la compétition scientifique internationale, le président innove en concevant un secrétariat d’État aux universités offert à Jean-Pierre Soisson (1934-2024), un des artisans enthousiastes de la loi Faure. Cette création montre que la jeunesse est désormais une catégorie spécifique[7] et que le secrétariat d’État devient autonome par rapport au ministère de l’Éducation nationale, confié à René Haby (1919-2003), soulignant la nécessité de développer non plus le seul enseignement, mais aussi la recherche. « Les universités ! Giscard m’ouvre les portes du Paradis »[8], note J.-P. Soisson. En étroite collaboration avec la conférence des présidents d’université (CPU)[9], dont le premier vice-président est désormais René Rémond (1918-2007), divers chantiers sont ouverts. Une autonomie vraie, un dialogue contractuel entre l’administration et les universités, des mesures en faveur des étudiants, des cycles et des formations rénovées, telles sont les promesses du secrétaire d’État.

Cependant, il lui faut compter avec un changement de climat politique. En effet, l’électorat giscardien juge le début du mandat trop ouvert à des réformes de gauche et, dès le début de l’année 1975, les personnalités les plus conservatrices qui entourent le président tirent la sonnette d’alarme. À l’influence du ministre de l’Intérieur Michel Poniatowski (1922-2002) s’ajoute celle de la Fédération nationale des syndicats autonomes de l’enseignement supérieur et de la recherche (FNSAESR) qui compte dans ses rangs de nombreux professeurs, notamment des juristes éminents ayant l’oreille du pouvoir. L’enseignement ne peut être laissé entre les mains des « marxistes », et surtout pas l’université, dont les conseils seront renouvelés fin 1975, début 1976. Les professeurs doivent retrouver leur rang, leur place, leur pouvoir, ce qui impose de modifier la composition des conseils et les règles électorales. J.-P. Soisson n’a d’autre choix que de se plier à cet impératif et la loi du 4 juillet 1975, qui accroît réellement l’autonomie financière des établissements, conformément au souhait de la CPU, modifie également l’art. 14 de la loi Faure fixant les modalités du quorum électoral[10].

À l’origine, la loi prévoit que si la participation étudiante est inférieure à 60 %, le nombre de sièges est réduit à due proportion. Or, depuis les premières élections, la participation ne cesse de diminuer, au point d’être seulement de 24 % en 1973-1974, sans compter que l’UNEF, ex-Renouveau, est en progression constante. Joseph Fontanet (1921-1980), ministre de l’Éducation de Georges Pompidou, essaye de relancer la participation des étudiants par une campagne télévisée promouvant les élections, mais sans succès. Autrement dit, des milliers de sièges sont perdus dans les conseils d’UER et les syndicats modérés sont de plus en plus marginalisés. Cependant, cette déperdition ne se retrouve pas dans les conseils d’université puisque c’est un scrutin du deuxième degré avec une bonne participation. Ainsi, la gauche étudiante s’installe au moment même où les présidences d’université risquent aussi de basculer.

Finalement, après avoir hésité à passer au vote direct pour le conseil d’université, le gouvernement choisit de conserver le suffrage indirect, mais en faisant dépendre l’attribution des sièges du taux de participation aux élections aux conseils d’UER, ce qui permet de faire jouer le quorum ici aussi. Un quorum abaissé de 60 à 50% afin d’édulcorer le caractère réactionnaire de la mesure, mais même ainsi la représentation étudiante peut chuter de 70 à 80 %. Lorsque l’université de Franche-Comté modifie ses statuts, le 25 février 1976, afin d’ajouter la nouvelle UER d’éducation physique et sportive à la liste des composantes, elle prend en compte la rectification de l’art. 12 relatif à la composition du conseil et celle des art. 14 et 5v, relatifs aux modalités de désignation des membres.

La loi Faure se trouve ainsi dénaturée et c’est une première revanche pour tous ceux qui l’ont votée à contrecœur. Alice Saunier-Séïté (1925-2003) succède à J.-P. Soisson le 12 janvier 1976, avec la ferme intention d’aller plus loin encore en mettant l’université au pas, comme elle l’écrit dans un livre plaidoyer : « Dans ses aspects réalistes, la loi de 1968 a été trahie. Par son libéralisme, elle a permis toutes les licences et fait le jeu des marxistes »[11]. Devenue ministre des universités, le 29 mars 1977, elle souhaite que le corps professoral retrouve sa place, ce qui passe par une série de réformes qu’elle va mener avec détermination. Elle estime les assistants beaucoup trop nombreux, « sans compter les quelques milliers de vacataires embauchés par les universités pour faire face aux obligations d’enseignement, principalement pour les formations nouvelles (formation continue, français langue étrangère, communication, sport, arts plastiques…) »[12]. Une circulaire prépare le non-renouvellement de plusieurs milliers de vacataires. Les assistants non titulaires, « largement incompétents » selon la ministre, pourront être licenciés par les recteurs et ceux ayant plus de cinq ans d’ancienneté verront leur service doublé à compter de la rentrée 1979.

Vivement contestées, ces mesures ont pour effet de renforcer la syndicalisation ou le regroupement en associations de défense de ces catégories. Dans de nombreuses facultés, des grèves très suivies éclatent : grève des TD, rétention des notes en juin après les épreuves d’admissibilité, empêchant les oraux d’admission, reportés à septembre, ce qui sera le cas à la faculté de droit et des sciences économiques de Besançon, en 1979, puisque A. Saunier-Séïté persévère dans sa politique. Vient ensuite l’unification des enseignants de rang magistral, à l’exception des disciplines médicales. Les distinctions, entre les professeurs avec chaire ou sans chaire, les maîtres de conférences et certains chargés d’enseignement, étaient byzantines. Le décret du 9 août 1979 crée le corps des professeurs des universités, répartis en trois classes : seconde, première, classe exceptionnelle[13]. À partir de cette nouvelle stratification, il convient de rééquilibrer les collèges électoraux, tâche à laquelle s’attelent d’abord le député RPR Antoine Rufenacht (1939-2020), puis le sénateur centriste Jean Sauvage (1909-2005).

Par ailleurs, le député RPR Philippe Séguin (1943-2010) a déposé, en juin 1978, une proposition de loi destinée à permettre la réélection des présidents d’université, mais la discussion n’a pas abouti jusqu’à sa remise à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale fin 1979. C’est alors qu’A. Rufenacht réussit à faire passer un amendement qui réserve l’élection du président aux seuls professeurs et maîtres de conférences titulaires du conseil de l’université. Le tollé est général, aussi bien chez les syndicats qu’à la CPU. Prudemment, Raymond Barre, premier ministre qui supporte mal A. Saunier-Séïté, retire le texte de l’ordre du jour du Sénat. Mais une contre-proposition de loi, en réalité préparée par Matignon, est alors déposée et, par le biais de trois amendements défendus par le sénateur Jean Sauvage, les équilibres des conseils se trouvent bouleversés au bénéfice des professeurs. Ce sénateur attache son nom à la loi du 21 juillet 1980[14], comme on peut le lire dans la motion du conseil de l’université de Besançon.

Les parlementaires ont choisi de renforcer « la représentation de la compétence ». Jusque-là, la loi laissait à chaque université la possibilité de fixer le nombre de sièges à attribuer aux différentes catégories représentées aux conseils d’université et d’UER en respectant simplement des butoirs. Désormais, il y a six catégories, chacune affectée d’un pourcentage fixe, la part des professeurs progressant sensiblement[15]. Les directeurs d’UER comportant des formations de troisième cycle devront avoir rang de professeur ou de maître de conférences, sans dérogation possible, contrairement à la situation antérieure. Les conseils d’université et d’UER sont dissous au 15 décembre 1980, faute de quoi le ministre des Universités pourra « prendre toute mesure nécessaire à la Constitution des nouveaux conseils » ; une manière d’« article 16 », dira la gauche en référence à l’art. 16 de la constitution donnant les pleins pouvoirs au président de la République – Le Monde a pour sa part évoqué dès le 19 juin « le triomphe de la toge ».

Cet épisode, qui court de 1976 à 1980, montre à quel point l’introduction du processus électif pour les conseils a politisé l’université, qui plus est à un moment où la polarisation droite-gauche est très forte dans le pays.

Finalement, à l’automne 1980, vingt-deux universités refusent de modifier leurs statuts. À Besançon, une délibération du 15 octobre 1980 s’y résout, mais la mort dans l’âme, comme on peut le constater à la lecture de la motion adoptée. Il faut dire que c’est, non pas un changement de degré, mais bien un bouleversement de nature qui frappe le conseil. L’art. 12 nouveau des statuts dispose[16] :

Le Conseil est composé de 80 membres :

a) 40 Professeurs, Maîtres de conférences et Chercheurs de rang égal

b) 12 Maîtres-assistants, Chercheurs de rang égal et Conservateurs de la Bibliothèque de l’Université

c) 4 Assistants, Chercheurs de rang égal et autres personnels enseignants à temps plein rémunérés sur des emplois d’État affectés à l’Université, répartis comme suit :

– 1 pour les disciplines littéraires et de sciences humaines

– 1 pour les disciplines scientifiques et techniques

– 1 pour les disciplines juridiques, économiques et politiques

– 1 pour les disciplines médicales, pharmaceutiques et sportives

d) 12 étudiants

e) 3 membres des personnels administratifs

f) 2 membres des personnels techniques et infirmier

g) 1 membre des personnels ouvriers et de service

h) 8 Personnes extérieures.

Incontestablement, c’est « la fin d’une grande espérance » comme l’écrit l’historien de l’éducation François Lebrun[17]. Désormais, seul un changement de majorité politique peut permettre de revenir à l’esprit de la loi Faure.

par le Conseil de l’université, conformément à la loi du 21 juillet 1980.

Bulletin d’information Le Bire, oct.-nov. 1980, p. 5.

La gauche arrivée au pouvoir à la suite de la victoire de François Mitterrand le 10 mai 1981 efface la loi Sauvage, et renoue avec l’esprit de la loi Faure. Mais aucune majorité ne fera désormais l’impasse sur la question économique, s’agissant de l’université, et le principe de l’habilitation perdurera.