Bien que la spécialité scientifique de Jean-François Robert, professeur de pharmacie chimique à la faculté de médecine et de pharmacie et directeur de l’équipe de chimie thérapeutique, ne soit pas les microtechniques, il se passionne pour ce domaine qu’il juge porteur d’avenir, tant pour la recherche universitaire que pour le tissu industriel régional.

Lors de son mandat de président (1986-1991), J.-Fr. Robert, très vite convaincu de l’enjeu de développer une recherche autour des microtechniques, prend la mesure du potentiel du pôle bisontin des sciences pour l’ingénieur. Avec Jean-Jacques Gagnepain, directeur du Laboratoire de physique et de métrologie des oscillateurs (LPMO) et Raymond Besson, directeur du Laboratoire de chronométrie, électronique piézo-électricité (LCEP) à l’ENSMM, ils émettent l’idée de regrouper les chercheurs relevant des microtechniques.

À ces trois visionnaires, s’associent également Claude Oytana, directeur du Laboratoire de mécanique appliquée Raymond Chaléat (commun entre l’UFC et l’ENSMM), Alain Bourjault, directeur du Laboratoire d’automatique et robotique (ENSMM), Jean-Pierre Goedgebuer, directeur du Laboratoire d’optique Pierre-Michel Duffieux. Pour réfléchir à ce projet, le groupe se retrouve régulièrement pour travailler… dans une auberge à Fournets-Luisans. De solides amitiés naissent et ce groupe-projet aboutit à la création de l’Institut des microtechniques de Franche-Comté (IMFC), qui voit le jour en 1989.

Jean-Jacques Gagnepain en assure la direction, mais, de 1991 à 2001, sa carrière évolue fortement avec sa nomination comme directeur scientifique du département des sciences pour l’ingénieur (SPI) du CNRS à Paris, poste qui révèle tout son potentiel stratégique. Avec sa capacité de travail exceptionnelle, J.-J. Gagnepain assure, cette même année, la direction du Centre technique de l’industrie horlogère (CETEHOR), et la publication du « Livre blanc des microtechniques », coécrit avec des chercheurs et des industriels. L’objectif est de sensibiliser le tissu économique et les pouvoirs publics à l’importance du développement des microtechniques dans la région.

Jean-François Robert, qui vient de terminer son mandat de président d’université, est nommé « résident du CNRS » en Franche-Comté. Hébergé au LPMO avec Bernard Paulin, autre représentant du CNRS, ils gèrent tous deux les contrats entre le CNRS et le tissu industriel local. C’est alors que le fameux groupe initial de chercheurs et amis se reconstitue et décide de pousser plus loin encore la réflexion. J.-Fr. Robert propose alors d’imaginer de nouveaux axes de développement autour des microtechniques, qui lanceraient des champs interdisciplinaires prometteurs dans ce domaine. Ensemble, ils décident d’écrire le « livre vert des microtechniques », faisant suite au « livre blanc ». Ils associent à sa rédaction Raymond Porcar, directeur de l’UFR STGI, et deux chercheurs experts du domaine : Daniel Hauden, directeur du LPMO, Michel Froelicher, ingénieur en physique électronique et directeur [JB1] du CETHEOR.

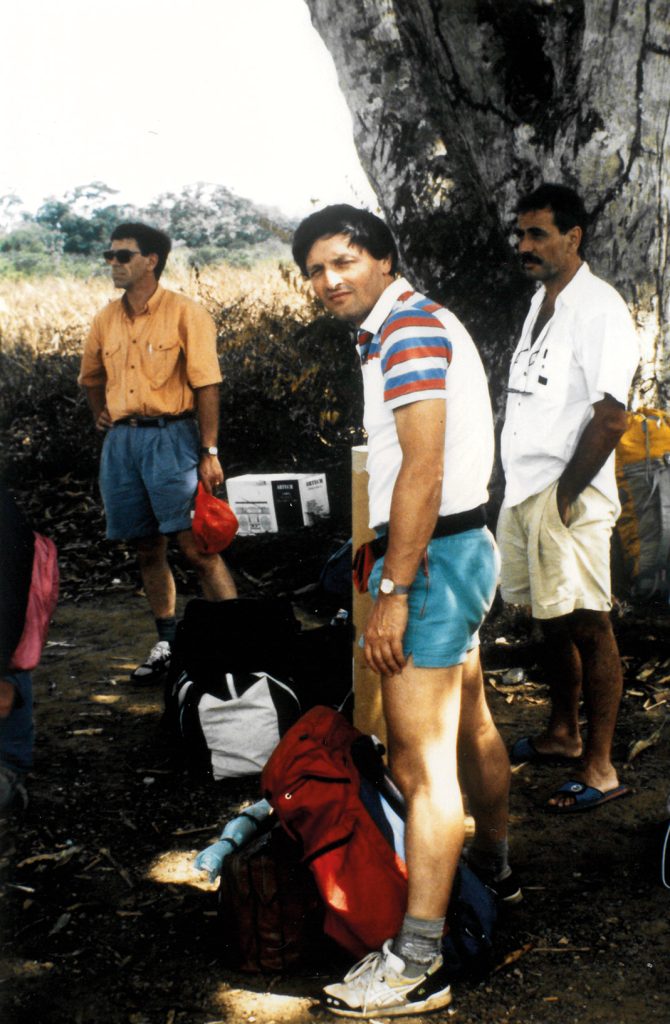

Pour l’efficace J.-J. Gagnepain, ce projet doit aboutir vite et bien, sans perdre de temps. Pour assurer une finalisation rapide de l’ouvrage, il souhaite que le groupe de chercheurs s’isole lors d’un séminaire où ces derniers pourront pleinement se consacrer à une réflexion fructueuse et sans entrave. Il ajoute plusieurs chercheurs venus d’autres universités. Il prend alors la décision radicale, en décembre, de regrouper une vingtaine de scientifiques… en Guyane. Pour l’anecdote, ce séjour se déroule au lieu-dit « le saut Sonel », dans un « carbet », une habitation rudimentaire en forme de case, au bord de l’Inini, un affluent du Maroni.

Collection particulière.

Les matinées de travail, de discussion et de relecture[1] sont laborieuses. Cette étude leur permet d’identifier des champs de recherche communs débouchant sur la création d’axes innovants, tels que l’opto-électronique, la mécatronique, la microrobotique et bien d’autres, tous porteurs pour l’université et la région Franche-Comté. J.-Fr. Robert, pour sa part, travaille sur les possibilités qu’offrent désormais ces nouveaux champs scientifiques au niveau international, notamment avec la Suisse voisine. Ils donneront lieu à des formations nouvelles et ouvriront aux doctorants des champs de recherches inédits.

C’est ainsi que le « livre vert » qui rassemble leurs contributions voit le jour en 1992, tout particulièrement grâce à l’appui de Catherine Brechignac[2], directrice de recherche au CNRS, et de Pierre Chantelat, président du conseil régional de Franche-Comté.

Toujours passionné par le sujet des microtechniques, J.-Fr. Robert se préoccupe du développement de l’Institut des microtechniques de Franche-Comté, qui ne doit pas se définir uniquement comme un regroupement de laboratoires. Il est toujours persuadé qu’il faut renforcer les synergies de recherche et, surtout, mieux impliquer les industriels de la région. Devenu président du conseil économique et social régional de Franche-Comté (CESR) en 1995, conscient que l’IMFC doit évoluer, il décide alors de lancer une auto-saisine[3] sur ce sujet qui lui tient à cœur. Intitulée « Quel avenir pour les microtechniques en Franche-Comté ? », il la confie à Marc Dahan, chercheur au Laboratoire de mécanique appliquée Raymond Chaléat et membre du CESR. Les conclusions de cette étude sur un sujet sensible au niveau local, dans le contexte de la crise post-horlogère, rencontrent des réactions variées. Elle a, en revanche, le mérite de mettre en réseau des chefs d’entreprises régionaux du domaine, qui se connaissent peu ou mal. Parmi ceux-ci, Gérard Fleury, patron d’IMASONIC, prend l’initiative de créer un « club d’entreprises », sous la houlette de Jean-Pierre Bailly, directeur des usines Solvay à Tavaux, et précédemment chargé de l’animation de la commission chargée de cette auto-saisine.

Toutes les conditions sont alors réunies pour déposer une candidature afin d’être reconnus en qualité de « pôle de compétitivité », selon une procédure impulsée par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Industrie en 2004. Une délégation, à laquelle participent G. Fleury et J.-F. Robert, sous l’égide du préfet Jean-Marc Rebière, se rend à la Commission européenne de Bruxelles pour soutenir le projet devant la commission en charge de ces dossiers. Leurs efforts sont récompensés : le dossier est retenu. Ainsi naît le pôle de compétitivité des microtechniques. En reconnaissance de son implication, J.-F. Robert est désigné président de la commission dialogue social de ce pôle, instance qui doit jouer un rôle important en proposant, lors de la crise économique de 2008, aux employés licenciés une formation plutôt que le chômage partiel.

En 2004, avec Michel de Labachelerie, la création de l’institut FEMTO-ST, encouragée par Françoise Bévalot, présidente de l’université de Franche-Comté, est une autre conséquence, directe et indirecte, du travail accompli par un petit groupe de chercheurs et d’amis, convaincus du potentiel des microtechniques et qui ont eu la même bonne idée, au bon endroit et au bon moment, ainsi que… de l’auto-saisine du CESR.