Dès les premiers statuts de l’université de Besançon, approuvés par arrêté ministériel du 24 novembre 1970, l’article 26 bis précise que « le président est assisté dans ses fonctions par un vice-président élu par le conseil parmi ses membres enseignants ou chercheurs de rang A ».

Ce même article énonce que le président dispose d’une section permanente de cinq membres, élus au sein du conseil, soit un conseil restreint, plus facile à réunir pour les affaires courantes que la pleine assemblée des 80 membres. Le règlement intérieur en précise le fonctionnement. Ainsi, le président va pouvoir être accompagné par un vice-président à qui il peut également déléguer sa signature (art. 17). Même si, en théorie, un président ou un vice-président élu ne représente pas sa composante d’origine, mais bien l’ensemble de la communauté, on note toutefois en pratique le souhait d’équilibrer la représentativité des composantes entre le président et son équipe de vice-présidents[1]. Si, en effet, les statuts de l’université issus de la loi du 12 novembre 1968 indiquent l’élection d’un vice-président, très vite, devant l’ampleur de cette ambition pionnière de créer une, et une seule, université, les présidents en ajoutent un deuxième. Ces équipes ne font que s’étoffer au cours du temps pour faire face à l’ampleur et à la complexité des missions et des actions à mener.

La loi Faure de 1968, intégrant des étudiants dans les conseils, est déjà un sujet d’inquiétude pour ses opposants. Participer pleinement à la gouvernance était une revendication première des étudiants lors des mobilisations de 1968. Le 10 mars 1971, le tout nouveau conseil de l’université est convoqué par Louis Arbey, doyen d’âge, qui préside l’assemblée constitutive provisoire[2]. Cette réunion se tient à l’IUT de Besançon, qui dispose d’une salle du conseil et où les premières équipes de la présidence et les premiers services centraux seront hébergés, dans l’attente d’un bâtiment qui leur serait entièrement dédié, ce qui n’arrivera que plus de vingt ans après avec l’installation à Goudimel, sous le mandat de Michel Woronoff. Trois points figurent à l’ordre du jour : l’élection du président de l’université ; l’élection du vice-président et celle des membres de la section permanente.

Au moment de la présentation des candidatures à la vice-présidence, aux côtés de deux enseignants, André Peters, directeur de l’UER recherches biomédicales, et Jacques Petit, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, Monsieur Peroz, étudiant de troisième cycle à la faculté des sciences, présente sa candidature. Celle-ci est rejetée, en vertu de l’article 26 bis des statuts, qui indique que le vice-président doit être élu parmi les membres enseignants-chercheurs de rang A. Monsieur Peroz répond qu’il n’ignorait pas les conditions statutaires d’éligibilité mais que, en se portant candidat, il fait entendre la forte demande des étudiants de participer effectivement à la gestion de l’université. Jean Thiébaut lui fait observer que personne ne nie l’importance de la participation étudiante et qu’une révision des statuts pourrait être envisagée ultérieurement pour permettre, par exemple, la création d’un deuxième poste de vice-président, sur lequel un étudiant pourrait être élu. Les bulletins portant le nom de Monsieur Peroz seront donc considérés comme nuls. L’étudiant demande alors à tous ceux qui souhaitent lui exprimer son soutien de déposer tout de même un bulletin à son nom dans l’urne, proposition qui est retenue par le conseil mais sous forme d’un bulletin blanc. Au premier tour, l’étudiant obtient 22 voix sur 78 votants, et au second 5 voix. Sa candidature aura eu l’intérêt de montrer la nécessité d’associer les étudiants au cœur même de la direction.

Pour voir exister cette première vice-présidence étudiante, il faut attendre le mandat de Claude Oytana, vingt-sept ans après. Il s’agit même d’une vice-présidente, Clothilde Schmitt, élue le 8 avril 1998, au conseil des études et de la vie universitaire. Désormais, toutes les équipes de présidents comprendront un vice-président étudiant élu dans ce conseil. Cette charge est cependant très lourde à mener, en parallèle d’un cursus d’études, les cours et examens empêchant souvent d’être présent ou de consacrer le temps nécessaire aux dossiers à traiter. De même, la fin d’un cursus ou l’inscription dans un autre établissement entraînent souvent le changement d’élus pour cette mission, renouvelant plus rapidement le rythme des nominations que pour les autres vice-présidences. C’est pourquoi, à partir de 2012, dès le premier mandat de Jacques Bahi, un second vice-président étudiant est nommé sur les questions de vie étudiante.

Le mandat du président dure initialement quatre années et le vice-président, enseignant-chercheur, élu pour une durée de trois ans, est renouvelé en cours de mandat. Hormis le premier président, les suivants débutent leur mandat avec le vice-président du précédent conseil. Le premier vice-président de Jean Thiébaut est André Peters (UER recherches biomédicales), le 10 mars 1971 ; Jacques Petit (UER lettres et sciences humaines) lui succède trois ans plus tard (14 février 1974)[3].

De gauche à droite : André Peters, Jean Thiébaut et Georges Lambert.

Absent sur ce cliché : Maurice Chareton et Jacques Petit.

Bibliothèque municipale de Besançon, Ph 45 784, Photographies de L’Est Républicain (Bernard Faille).

Pierre Lévêque débute son mandat en 1975, avec Jacques Petit, vice-président sortant, et Jean-Charles Vienot (UER sciences). Jacques Petit, ancien doyen de la faculté des lettres, est réélu le 9 février 1977. Lors de son mandat qui court jusqu’en 1980, il est chargé de la politique générale et des affaires culturelles. À la même date, Jean-Charles Viénot est remplacé par Jacques Robert (UER sciences).

En 1981, la première équipe de Jacques Robert, élu en 1980, est constituée par Jean-François Robert, professeur de chimie thérapeutique et assesseur pour la pharmacie auprès du doyen de sa faculté, et de Michel Mougeot, professeur en sciences économiques et directeur du groupe de recherche en économie mathématique. Le président est réélu le 24 février 1982, du fait du changement de durée de mandat avec la loi Savary. Son équipe compte, cette fois-ci, trois vice-présidents : Jean-François Robert, qui poursuit son mandat, Gilles Darcy, maître-assistant à l’UER droit, et Marita Gilli, professeur d’allemand. Doyenne de l’UER lettres à partir de décembre 1979, elle est la première femme à exercer cette fonction de VP dans l’exécutif universitaire.

De gauche à droite : Gilles Darcy, Jacques Robert, Marita Gilli et Jean-François Robert.

Absent sur ce cliché : Michel Mougeot, vice-président lors de la première partie du mandat.

Bibliothèque municipale de Besançon, Ph 89974, Photographies de L’Est Républicain (Bernard Faille).

Élu en 1986, Jean-François Robert bénéficie d’une équipe rapprochée de trois vice-présidents : André Rault (UFR lettres) pour le conseil d’administration (CA), Jean Bulabois (UFR sciences), puis Bernard Millet (UFR sciences), pour le conseil scientifique (CS) et Gérard Messin (IUT de Besançon), pour le conseil des études et de la vie universitaire (CEVU).

Michel Woronoff prend ses fonctions le 6 février 1991. Il gouverne avec à ses côtés Paul Broquet (UFR ST), élu au CA, ainsi qu’un vice-président tout spécialement chargé du développement de l’enseignement supérieur à Belfort et à Montbéliard : Jean-Marie Kauffmann (UFR ST). Au CS, Bernard Millet (UFR ST) est élu. Jean Bulabois (UFR ST) lui succède à partir d’octobre 1994, suivi de Claude Oytana (UFR ST) à partir du 20 mars 1995. M. Woronoff conserve Gérard Messin (IUT de Besançon) pour une mission transfert et valorisation. Deuxième femme élue vice-présidente de l’université de Besançon, Françoise Bévalot (UFR SMP) préside le CEVU à partir du 17 janvier 1994.

De gauche à droite : Paul Broquet, Michel Woronoff, Jean-Marie Kauffmann.

De gauche à droite, Bernard Millet et Gérard Messin.

Absents sur ces deux clichés ou nommés ultérieurement : Jean Bulabois, Claude Oytana et Françoise Bévalot.

Cliché Georges Pannetton.

Durant ces premiers mandats, la composition des conseils, et donc les vice-présidents élus, change selon une temporalité différente de celle des mandats des présidents[4] C’est ainsi que, deux ans après l’élection de Claude Oytana, élu en février 1996, l’université renouvelle entièrement ses conseils le 10 février 1998. Le mois suivant, les trois conseils (CA, CS et CEVU) élisent chacun leur vice-président. Ainsi, Claude Oytana[5] fait équipe avec Françoise Bévalot, élue le 2 mars par le CA, Maryvonne Le Berre (UFR SLHS) élue par le CS le 3 mars (remplacée en juin 2000 par Dominique-Angèle Vuitton) et Bruno Legeard (UFR ST) élu le 2 mars par le CEVU.

De gauche à droite : Maryvonne Le Berre, Pierre-Marie Badot, Jean Claude Chevailler, Clothilde Schmitt, Françoise Bévalot et Bruno Legeard.

Absents sur ce cliché ou nommés ultérieurement : Jean-Jacques Girardot, Dominique-Angèle Vuitton, Amélie Bargeot-Pillot, Fabrice Pétetin.

Georges Pannetton.

Cependant, le président souhaite étoffer son équipe de direction et entériner cette évolution institutionnelle de l’équipe de vice-présidents. À cette fin, l’article 17 des statuts de l’université est modifié pour officialiser la création de trois nouveaux postes de vice-présidents, selon les règles en vigueur pour les premiers vice-présidents. Tout d’abord, est institué un deuxième poste de vice-président du conseil d’administration chargé du développement de l’enseignement supérieur du Nord Franche-Comté. Choisi parmi les enseignants-chercheurs permanents de l’université, il est élu par le CA, sur proposition des conseils des deux établissements d’enseignement supérieurs concernés par cette question : l’IUT de Belfort Montbéliard et l’UFR sciences, techniques et gestion de l’industrie (STGI). Le choix se porte sur Pierre-Marie Badot (UFR ST). Un troisième poste de vice-président du conseil d’administration, élu par les membres des trois conseils, est ensuite ajouté. Jean-Claude Chevailler (UFR SJEPG), ancien directeur de l’UFR entre 1986 et 1996, est désigné à ce poste. Chargé principalement du patrimoine immobilier, il s’occupe, en étroite collaboration avec la direction du patrimoine, des constructions universitaires inscrites dans le contrat de plan. Couvrant tout le champ de l’enseignement supérieur (donc écoles d’ingénieurs comprises), il est amené à animer les réflexions qui conduisent à la rédaction du plan U3M (université du IIIe millénaire). Puis, un deuxième poste de vice-président du CEVU est créé afin de permettre la représentation des étudiants dans l’équipe présidentielle. Ainsi, Clothilde Schmitt, étudiante en maîtrise de lettres modernes, représentante du syndicat étudiant majoritaire, l’UNEF-ID, est élue. Elle démissionne en février 1999 car cette charge, qui demande en plus de son travail une préparation et une combativité de tous les instants, est lourde. Son court mandat lui permet cependant de s’investir fortement, au côté de Bruno Legeard, dans la vie culturelle étudiante. Elle participe tout particulièrement à l’avancée du projet tant attendu de maison des étudiants, dont le financement fait alors l’objet de négociations pour son inscription dans le plan U3M. Amélie Bargeot-Pillot lui succède (mars 1999), remplacée à son tour par Fabrice Pétetin (avril 2000). Enfin, en décembre 2000, est nommé un premier chargé de mission aux affaires culturelles, Olivier Thévenin.

Françoise Bévalot, élue le 6 février 2001, débute son mandat avec les vice-présidents de l’équipe précédente, Jean-Jacques Girardot (UFR SLHS), lui succédant le 5 mars 2001 au poste de vice-président du CA qu’elle a laissé vacant. Il assurait, jusque-là, la direction de l’UFR sciences du langage, de l’homme et de la société. Cette fonction étant incompatible avec la vice-présidence, Claude Condé devient à son tour directeur de l’UFR SLHS. Ainsi, une élection en entraîne souvent d’autres, en cascade. La nouvelle équipe de direction de Fr. Bévalot, élue les 11 et 12 mars 2002, est constituée, pour son conseil d’administration, par Daniel Hauden (UFR ST), Daniel Rondot (IUT de Belfort Montbéliard), chargé du Nord Franche-Comté, et Francis Farrugia (UFR SLHS), qui s’occupe du patrimoine, de la documentation et de la communication. Pierre-Marie Badot (UFR ST) préside le conseil scientifique et Éric Prédine (UFR STAPS) le conseil des formations et de la vie universitaire avec, à ses côtés, Nicolas Clère, vice-président étudiant.

De gauche à droite : Jean Claude Chevailler, Michel Roignot (secrétaire général), Pierre-Marie Badot, Michel Tachez (directeur de l’IUT de Besançon-Vesoul présent au moment de la photographie) et Daniel Rondot.

Absents sur ce cliché ou nommés ultérieurement : Jean-Jacques Girardot, Daniel Hauden, Francis Farrugia, Éric Prédine et Nicolas Clère.

Georges Pannetton.

De gauche à droite, Nicolas Clère, Daniel Rondot, Françoise Bévalot, Éric Prédine, Pierre-Marie Badot, Daniel Hauden et Francis Farrugia.

Absents sur ce cliché ou nommés ultérieurement : Jean-Jacques Girardot et Jean Claude Chevailler.

Georges Pannetton.

Pour appuyer la mise en place de projets structurants, Françoise Bévalot adjoint à son équipe quatorze chargés de missions, s’échelonnant au fil du mandat : en 2001, l’insertion professionnelle pour Oussama Barakat (mars) et le dossier des maisons des étudiants pour Françoise Coupat, qui poursuit en 2002 sur la vie étudiante, Jean-Jacques Girardot sur l’évaluation et l’aide au pilotage, Bernard Chettouh pour la diffusion interne de l’information, Noëlle Boussemghoune pour le développement durable, Dominique Angèle Vuitton pour le collège doctoral international, Daniel Mairey sur l’aide à la réussite, Martine Besson sur les personnels IATOS (non-enseignants), Raymond Porcar pour la promotion de l’enseignement des sciences (2002), Jeanine Bonamy pour la parité hommes-femmes et Ronan Chabauty sur les technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement. En 2005, trois chargés de mission complémentaires sont nommés : Bruno Hoen pour les relations internationales avec l’Asie, Jean-Luc Rossignol pour le comité de pilotage LOLF (loi organique relative aux lois de finances) et Élisabeth Flénet pour le système d’information.

La tendance au renforcement de l’exécutif de l’établissement s’accélère avec les présidents suivants.

Le conseil d’administration de Claude Condé, élu en 2006, réunit Daniel Sechter (UFR SMP), élu aux affaires générales, relations extérieures, patrimoine, communication, culture scientifique et technique, et des vice-présidents délégués : Daniel Rondot (IUT de Belfort Montbéliard) au développement de l’enseignement supérieur à Belfort et à Montbéliard, Joël Berger (UFR ST) aux moyens, pilotage, indicateurs et Jean-Claude Chevailler (UFR SJEPG) au patrimoine. Deux vice-présidents se succèdent au conseil scientifique : Thierry Moulin (UFR SMP), puis Jacques Bahi (UFR ST). En complément, Thierry Moulin est délégué pour les relations avec le CHU. Le CEVU, présidé par Isabelle Jacques (UFR ST), puis par Oussama Barakat (UFR ST), a pour vice-présidents étudiants successifs : Étienne Fernet, Émilie Stempf et Audrey Menissier. Trois vice-présidents interviennent : Françoise Coupat (UFR STAPS) pour la vie étudiante, Jean-Luc Rossignol (UFR SJEPG) pour les ressources humaines et Rudy Chaulet (UFR SLHS), premier vice-président chargé des relations internationales.

Au 1er rang de gauche à droite : Daniel Sechter, Claude Condé, Joel Berger, Thierry Moulin, Isabelle Jacques ; au 2e rang à droite : Daniel Rondot. Membres de l’équipe absents sur ce cliché ou nommés ultérieurement : Jean-Claude Chevailler, Jacques Bahi Oussama Barakat, Étienne Fernet, Émilie Stempf, Audrey Menissier, Françoise Coupat, Jean-Luc Rossignol et Rudy Chaulet.

Georges Pannetton.

Le président gouverne avec l’appui de chargés de mission qui portent des dossiers significatifs pour son mandat : à la culture scientifique et technique, François Vernotte, puis Anne Vignot, qui assure ensuite la direction du jardin botanique ; Jean-Luc Rossignol continue sa mission sur les systèmes d’information, Christophe Espanet sur la qualité des formations ; Oussama Barakat gère les relations avec le PRES Bourgogne Franche-Comté, Jacqueline Callier, le pôle information et orientation des étudiants avec Christine Gamba-Nasica pour l’insertion professionnelle ; Jean-Pascal Ansel conduit le dossier innovant du développement durable, Louis Ucciani la politique artistique et culturelle ; Marie-Cécile Péra travaille à la parité hommes-femmes et Jean Piranda aux transferts de technologies. Claude Condé renforce l’ouverture internationale avec quatre chargés de missions spécifiques : Jean-Marie Bague sur le dossier français langue étrangère, Bénédicte Reyssat pour l’apprentissage des langues étrangères, Raymond Besson pour les relations avec la Russie, et Serge Borg pour le suivi des questions européennes et internationales.

Jacques Bahi, du fait de sa réélection, effectue une longue gouvernance de huit années, se scindant en deux périodes .

De gauche à droite, au 1er rang : Sophie Zecchini (directrice de cabinet), Nadine Bernard, Jacques Bahi ; au 2e rang : Hervé Richard, Frédéric Muyard, Christophe de Casteljau (DGS), Estelle Seilles ; au 3e rang : Charles Fortier, Didier Chamagne, Jean-Luc Rossignol, Serge Ormaux ; Guillaume Debot et Gilles Moiton (agent comptable).

Membres de l’équipe absents sur ce cliché ou nommés ultérieurement : Lamine Boubakar, Margareta Kastberg, Fabrice Lallemand, Kevin Chanussot, Clémentine Lab, Alexandre Perrin et Thibaut Steinmetz.

Cliché accompagnant l’article de Joël Mamet, En réseau plutôt qu’en fusion,

L’Est républicain, 10 octobre 2012

Lors de son premier mandat (2012-2016), les vice-présidents élus sont : Charles Fortier (UFR SJEPG) pour le CA et les relations avec le pôle régional d’enseignement supérieur de Bourgogne Franche-Comté (PRES BFC), Frédéric Muyard (UFR SMP) pour le CEVU, la formation initiale, continue et l’apprentissage, Hervé Richard (UFR ST), puis Nadine Bernard et Lamine Boubakar (UFR ST) pour le CS, la recherche et la valorisation. Les vice-présidences déléguées sont : Didier Chamagne (UFR STGI) pour le développement, la vie des campus et le numérique ; Margareta Kastberg (UFR SLHS) aux relations internationales ; Estelle Seilles (UFR SMP) à la politique culturelle ; Serge Ormaux (UFR SLHS) pour le patrimoine immobilier et le développement durable, et Fabrice Lallemand (UFR ST) pour les ressources humaines et financières, Les vice-présidents étudiants, élus et délégués, de ce premier mandat, sont Kevin Chanussot, Clémentine Lab, Alexandre Perrin, Thibaut Steinmetz et Guillaume Debot.

Durant son second mandat (2016-2020), les vice-présidents élus sont les suivants : Macha Woronoff-Lemsi (UFR SMP) pour le CA, la politique financière et les relations avec UBFC ; Frédéric Muyard (UFR SMP) pour le CFVU, la qualité des formations et la vie étudiante ; Olga Kouchnarenko (UFR ST) pour le CS, la recherche et la valorisation de la recherche. Les vice-présidences déléguées sont : Laurence Ricq (UFR ST) pour la formation tout au long de la vie étudiante et les relations avec le monde socio-économique, puis la formation initiale et continue ; Damien Charlet (IUT Nord Franche-Comté) sur le numérique et les campus ; Claire Dupouët (personnel BIATSS) pour les politiques culturelles ; Éric Monnin (UFR STAPS) s’occupe de l’olympisme – Génération 2024 à partir d’octobre 2018 ; Éric Prédine (UFR STAPS), puis Benoit Geniaut (UFR SJEPG), des ressources humaines, du dialogue social et de l’accompagnement des personnels. Les vice-présidents étudiants, élus et délégués, de ce second mandat sont Aïman Dilou, Cyril Billod, Athéna Blanc et Karim Demnati.

De gauche à droite : Laurence Ricq, Olga Kouchnarenko, Jacques Bahi, Macha Woronoff, Frédéric Muyard. Membres de l’équipe absents sur ce cliché ou nommés ultérieurement : Damien Charlet, Claire Dupouët, Éric Monnin, Éric Prédine, Benoit Géniaut, Aïman Dilou, Cyril Billod, Athéna Blanc et Karim Demnati.

Ludovic Godard.

Le président Bahi s’entoure également de chargés de mission. Pour son premier mandat, ils gèrent les dossiers suivants : diffusion de la culture scientifique et technique, Claire Dupouët ; Talent Campus, accompagnement et réussite de l’étudiant, Karin Monnier-Jobé ; relations franco-russes, Raymond Besson ; entrepreneuriat, Pascale Brenet ; interdisciplinarité, Jean-Claude Daumas ; conditions et qualité de vie au travail, Christelle Traxer ; égalité des chances, égalité professionnelle, Oumhanie Legeard. Lors du second mandat : pour les relations partenariales, Philippe Picart ; l’universitarisation des formations de santé et sanitaires et sociales, Bernard Parratte ; la politique sportive, Anne Tatu ; les cursus master ingénierie (CMI) et UFC-réseau Figure, Maxime Jacquot. De plus, pour la première fois à l’UFC, le président Jacques Bahi choisit officiellement des conseillers : Christophe Borg, Olivier Prévost, Jean-Luc Rossignol, Charles Fortier et Lamine Boubakar.

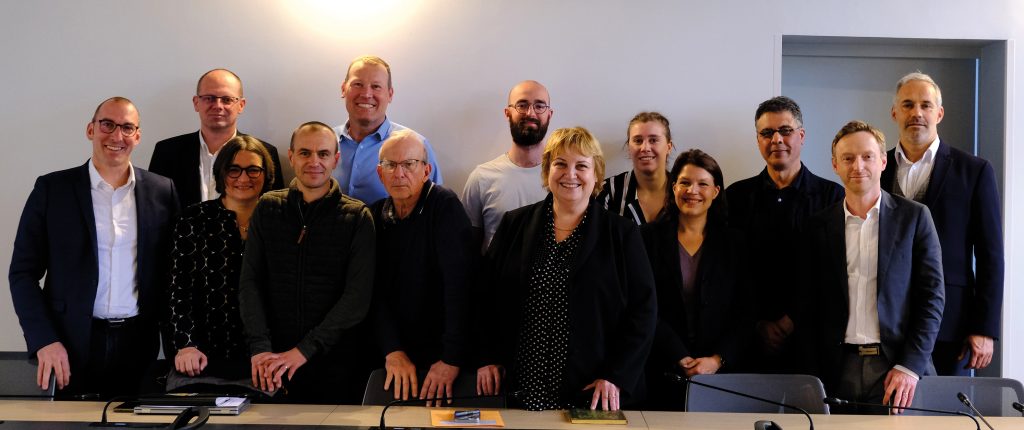

Lors de son mandat commencé en 2020, Macha Woronoff s’entoure d’une équipe de vice-présidents élus avec, pour le CA, pilotage, finances et moyens, Pascal Fabre (UFR SJEPG-IAE) ; pour le CFVU, formations et vie étudiante, Laurence Ricq (UFR ST) ; pour le CAC (conseil académique), CR, recherche et valorisation, Hugues Daussy (UFR SLHS) et pour les collegiums et l’UBFC, Antoine Perasso (UFR ST).

De gauche à droite, au 1er rang : Olivier Jouffroy, Nadia Crini, Antoine Perasso, Pascal Fabre, Macha Woronoff, Coralie Mayeur-Carpentier, Benoît Géniaut ; au 2e rang : David Bouquain, Éric Monnin, Romain Hassold, Camille Buhot, Bassir Amiri, Arnaud Humbey. Membres de l’équipe absents sur ce cliché ou nommés ultérieurement : Laurence Ricq, Hugues Daussy, Julien Montillaud, Raphaël Couturier, Samir Jemeï, Daniel Hissel.

Direction de la communication, UFC.

Les vice-présidents délégués sont les suivants : transitions environnementales et sociétales, Julien Montillaud (UFR ST) ; numérique, Raphaël Couturier (IUT Nord Franche-Comté) ; patrimoine et campus durable : Arnaud Humbey (UFR STAPS) ; simplification des procédures, Nadia Crini (personnel BIATSS) ; vie étudiante, Anne Tatu (UFR STAPS), puis Coralie Mayeur-Carpentier (UFR SJEPG) ; relations humaines et sociales, Olivier Jouffroy (UFR SLHS) ; qualité de vie et conditions de travail, Benoît Géniaut (UFR SJEPG) ; égalité, laïcité et prévention des discriminations, Bassir Amiri (UFR SLHS) ; rayonnement international, art, culture et communication scientifiques, Samir Jemeï (UFR STGI) ; olympisme, Éric Monnin (UFR STAPS) ; partenariat socio-économique et innovation, Daniel Hissel (UFR STGI) et relations avec les entreprises, David Bouquain (UFR STGI). Les vice-présidents étudiants, élus et délégués, sont Romain Hassold et Camille Buhot. Des chargés de mission portent des dossiers prioritaires du mandat : patrimoine et Éco’Campus Nord Franche-Comté, Romain Richard ; suivi du projet Éco’Campus dans ses dimensions pédagogiques et recherche, Marie-Cécile Pera ; Bachelor universitaire de technologie (BUT), Anne-Laurence Ferrari ; précarité étudiante, Murielle Ruffier ; intégrité scientifique et science ouverte, Thérèse Leblois ; 600e anniversaire de l’université, Maryse Graner ; accompagnement de la transformation sociale, Isabelle Jacques ; communication scientifique, John Dudley ; mobilité étudiante, Frédéric Spagnoli ; relations avec les institutions partenaires, Phillipe Picard ; alumni, Nadia Yousfi-Steiner.

Au gré des réformes et des évolutions sociétales, les équipes de direction de l’UFC se sont adaptées pour répondre au nombre exponentiel des dossiers à traiter. Les vice-présidents sont tous, en principe, issus du corps des enseignants. Il faut attendre, pour une ouverture aux personnels BIATSS, 2016, avec Claire Dupouët, nommée vice-présidente déléguée aux politiques culturelles par Jacques Bahi, et 2020, avec Nadia Crini, vice-présidente déléguée à la simplification des procédures, nommée par M. Woronoff. Les statuts des chargés de mission sont davantage mixtes, combinant personnels enseignants et non-enseignants ; ils sont choisis selon leur expertise professionnelle et leurs qualités personnelles, en regard de la mission confiée. Pour compléter la structuration de la présidence, en plus du secrétaire général ou du directeur général des services (DGS), les présidents sont accompagnés d’une secrétaire de direction et d’un assistant proche. Jean-Louis Liénard, attaché d’administration, aide ainsi les premiers présidents à partir du mandat de Pierre Lévêque, et Claude Condé est assisté de Carine Rosain. Jacques Bahi crée dans son premier mandat un poste de directrice de cabinet, occupé par Sophie Zecchini. Estelle Nilsson arrive dans le second, accompagnée d’une cheffe de cabinet : Lydia Djefaflia. Macha Woronoff travaille en étroite collaboration avec son cabinet, composé du directeur Philippe Tempesta, d’une cheffe de cabinet Coraline Tiranzoni et d’une assistante de direction, Noelle Geng.

Enfin, l’État impose aux universités un certain nombre de référents ou de délégués, qui sont ses interlocuteurs sur des dossiers d’actualité sensibles : informatique et liberté, défense et sécurité nationale, sécurité des systèmes d’information, égalité et parité femmes hommes, matière nucléaire, intégrité scientifique, handicap, laïcité, racisme et antisémitisme, protection des données et lanceur d’alerte.