Les moyens en crédits du budget de l’enseignement supérieur sont principalement répartis entre les établissements sur le double fondement d’une dotation (emplois et moyens de fonctionnement) reposant sur des critères d’évaluation quantitatifs dénommée « dotation globale de fonctionnement » et, pour 20 % des crédits, par une dotation contractuelle négociée tous les quatre ans[1]. Ces critères évoluent, ces 50 dernières années, avec principalement trois réformes : la répartition GARACES, SAN REMO et SYMPA, qui engendrent des modifications importantes, tant pour les moyens que pour le pilotage des établissements. S’ajoutent ensuite des enveloppes spécifiques correspondant à des actions particulières : bibliothèques, sécurité des établissements, contrat de plan État-régions, plan Licence, plan Campus… En plus de ces moyens délégués aux établissements, l’État assure directement les charges des personnels titulaires des établissements universitaires.

Les normes GARACES

À partir de 1971, dès les mandats des premiers présidents de l’université de Besançon, le budget de l’établissement comprend essentiellement les crédits de fonctionnement et certaines rémunérations (personnel administratif payé sur le budget propre de l’université). Des crédits d’heures complémentaires sont également attribués à chaque établissement. Tous ces moyens, en personnel et en crédits, dotent l’université sur la base d’indicateurs fixés à l’échelle nationale qui tiennent compte, notamment, du nombre d’enseignants, de chercheurs, d’étudiants et de la superficie des campus : ce sont les normes GARACES[2] (groupe d’analyse et de recherche sur les activités et les coûts de l’enseignement supérieur). Le rôle du président de l’université consiste à répartir les crédits attribués par le ministère. Dans ces limites, il lui appartient d’argumenter avec ce dernier pour obtenir des fonds supplémentaires. Le président doit ensuite négocier dans son établissement, avec les directeurs d’UER, la meilleure répartition des montants affectés aux disciplines. Les conseils ne peuvent discuter de cette répartition, ils ont simplement à approuver ou à rejeter le budget qui leur est proposé. En cas de désaccord, c’est le recteur, chancelier des universités, qui décide en dernier recours. Avec ce système, les moyens alloués sont très faibles, la responsabilité et l’autonomie des établissements insuffisantes. Ces normes GARACES sont également inappropriées car elles ne tiennent pas compte des particularités des différentes disciplines. En matière de recherche, par exemple, les montants sont très différents selon que le chercheur appartient à un petit ou à un grand laboratoire scientifique, ces derniers recevant des moyens supplémentaires du CNRS ou de l’Inserm.

Les normes SAN RÉMO

Pendant les années quatre-vingt, le dispositif du GARACES fonctionnait sans repères[3], l’absence d’analyse des coûts ne permettant pas aux financeurs de prévoir des seuils minima de viabilité. De plus, le nombre d’étudiants augmente plus vite que le budget national, ce qui place l’enseignement supérieur français dans une situation de faiblesse, entraîne une diminution relative des dotations, détériore les conditions de travail et d’études de chacun. Introduit en 1994, le système SAN RÉMO[4] (système analytique de répartition des moyens) est initialement fondé sur une logique d’analyse des coûts et des taux d’encadrement moyens constatés par filière de formation. La technique de calcul de la dotation théorique de fonctionnement par le modèle SAN RÉMO est établie selon trois critères : les effectifs étudiants, l’encadrement en emplois administratifs et techniques, les surfaces consacrées à l’enseignement. Ces critères servent à calculer quatre types de financement, dont la somme, une fois le montant total des droits d’inscription retranché, constitue la dotation globale de fonctionnement (DGF). Désormais la seule référence d’attribution des moyens est le nombre d’étudiants inscrits par grande filière (lettres, sciences, droit, santé, sport…) et par cycle, avec des appréciations de coûts ajustées selon les filières et les cycles. Par exemple, un étudiant de 1er cycle en droit est évalué moins cher qu’un étudiant de 1er cycle en sciences. Cette nouvelle estimation permet, après ajustements, d’attribuer une subvention de fonctionnement en hausse d’au moins 10 % par rapport à 1991 – voire plus selon les établissements.

Mais ce n’est pas encore le cas du budget examiné le 21 mars 1994 par le conseil d’administration de l’université de Franche-Comté. D’après les nouvelles normes SAN RÉMO, la dotation de l’université aurait dû se monter à 31,16 MF (millions de francs), sur un budget global de 180 MF, auquel s’ajoutent les 220 MF de salaires. Mais les contraintes budgétaires conduisent le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à ne notifier que 23,56 MF, soit un défaut de 7,60 MF. En effet, les bases prises en compte pour les normes SAN RÉMO, les effectifs de l’année précédente (1992-1993), pénalisent l’université de Franche-Comté, alors qu’ils ont cru de 7 % depuis un an, en particulier dans la nouvelle UFR STGI. Le président Woronoff propose à son CA de se résoudre à un prélèvement exceptionnel de 9,6 MF sur les réserves financières de l’établissement (57 MF), tout en espérant que cette pratique ne deviendra pas récurrente. Au terme d’un long débat, le budget est refusé par 26 voix contre et 20 voix pour, plus une abstention. Dans ce cas de figure, c’est le recteur, chancelier des universités et représentant de l’État, qui prend la suite et règle le budget de l’établissement directement avec le ministère.

Les normes SYMPA

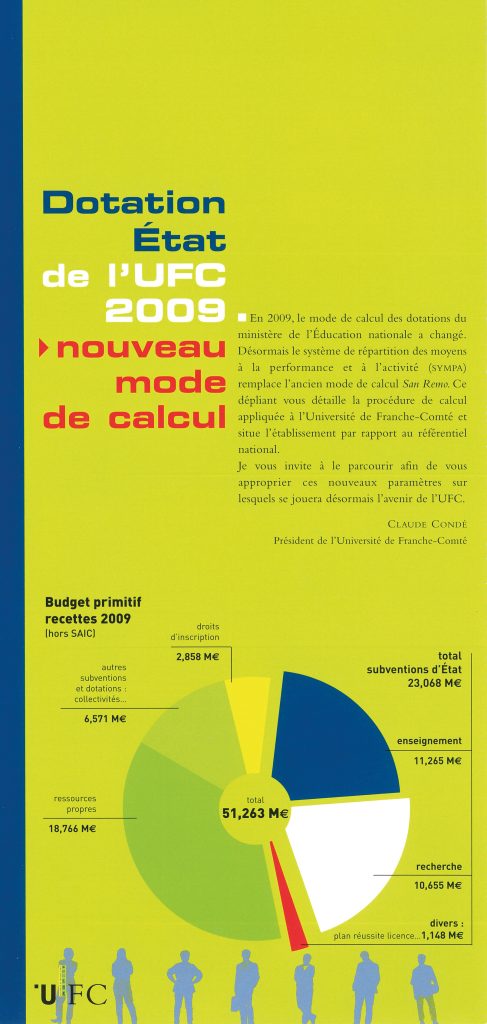

En 2009, le nouveau mode de calcul de dotations du ministère de l’éducation nationale change. Désormais, le système de répartition des moyens à la performance et à l’activité (SYMPA) remplace SAN RÉMO. Ce nouveau mode de calcul tend à faire progresser les universités vers la recherche de l’excellence, puisque ce sont les bons résultats, en formation comme en recherche, qui apporteraient les financements attendus. Deux types de données majeures déterminent le budget de fonctionnement de l’université. Le premier concerne le nombre d’étudiants en formation : désormais, le calcul s’effectue sur les effectifs d’étudiants présents aux examens de fin de premier semestre, qui rendent une copie[5], et non plus uniquement le nombre d’inscrits en début d’année universitaire. Cela suppose de mieux accompagner les étudiants afin d’éviter les abandons, encore trop fréquents au fil du premier semestre. Ce critère représente 45 % de la dotation. Il va obliger les universités à mettre en place un accompagnement des étudiants en difficulté, c’est pourquoi des crédits spécifiques vont être dégagés pour permettre le financement du plan Réussite en licence. Un critère supplémentaire permet de bonifier les taux du premier calcul, en appliquant une valeur ajoutée pour la réussite[6] en licence et en master, différencié selon le type de filières[7] et selon la nature du secteur, secondaire ou tertiaire. Le second type de données prises en compte recouvre la recherche. Ce calcul comptabilise les enseignants-chercheurs publiants[8], répartis en trois grands domaines disciplinaires : les sciences exactes, les sciences du vivant et les sciences humaines et sociales. Deux taux de pondération s’ajoutent également : la performance au classement AERES (Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) des auteurs[9] et la nature de leur domaine[10].

Pour expliquer le système complexe de la nouvelle répartition avec le dispositif SYMPA, Joël Berger, vice-président du CA, délégué aux moyens, au pilotage et aux indicateurs, diffuse en interne un dépliant panoramique proposant une version synoptique des calculs.

Après l’application de cette nouvelle réforme SYMPA, en 2009, les 23,068 M€ de subventions d’État du budget primitif de l’université se répartissent ainsi : 11,265 M€ pour l’enseignement ; 10,655 M€ pour la recherche et 1,148 M€ pour le plan Réussite en licence. S’y ajoutent des ressources complémentaires : 2,858 M€ de droits d’inscription, 6,571 M€ d’autres subventions et dotations (collectivités…) et enfin 18,766 M€ de ressources propres. Le budget global primitif de recettes 2009 de l’université de Franche-Comté s’élève donc à 51,263 M€ (hors SAIC, service des activités industrielles et commerciales), ce qui traduit une hausse globale de 3,763 M€ par rapport à 2007, elle-même en progression de 11 %, soit 5,4 M€, par rapport à 2006. En réalité, si le rattrapage lié au dispositif SYMPA est bienvenu, il ne répond toujours qu’en partie aux dotations attendues par les universités, vu les nécessités récurrentes d’équilibre de leur budget et le retard accumulé depuis bien des années.