Avant 1968, le conseil de l’université, composé du doyen et de deux professeurs de chacune des deux facultés de lettres et de sciences, est présidé par le recteur. Les réformes successives de l’enseignement supérieur, en 1968, 1984, 2007 et 2013, modifient profondément la composition et le rôle des organes de délibération et de consultation de l’université, ainsi que le mode de désignation et les attributions du président de l’établissement[1].

La loi Faure du 12 novembre 1968 introduit une véritable autonomie administrative de l’université en mettant en place différents conseils de gestion dans les unités d’enseignement et de recherche (UER) et en constituant un conseil de l’université. Ce sont les membres de cette plus haute instance qui élisent le président de l’université, à la majorité absolue, pour une durée de cinq ans. Le président n’est pas immédiatement rééligible à l’issue de son mandat. La grande nouveauté réside dans la composition de ce conseil : il est ouvert, non seulement aux professeurs, mais désormais aussi aux autres catégories d’enseignants (assistants et maîtres assistants) ainsi qu’aux usagers de l’université (étudiants, personnels administratifs et de service, personnalités extérieures).

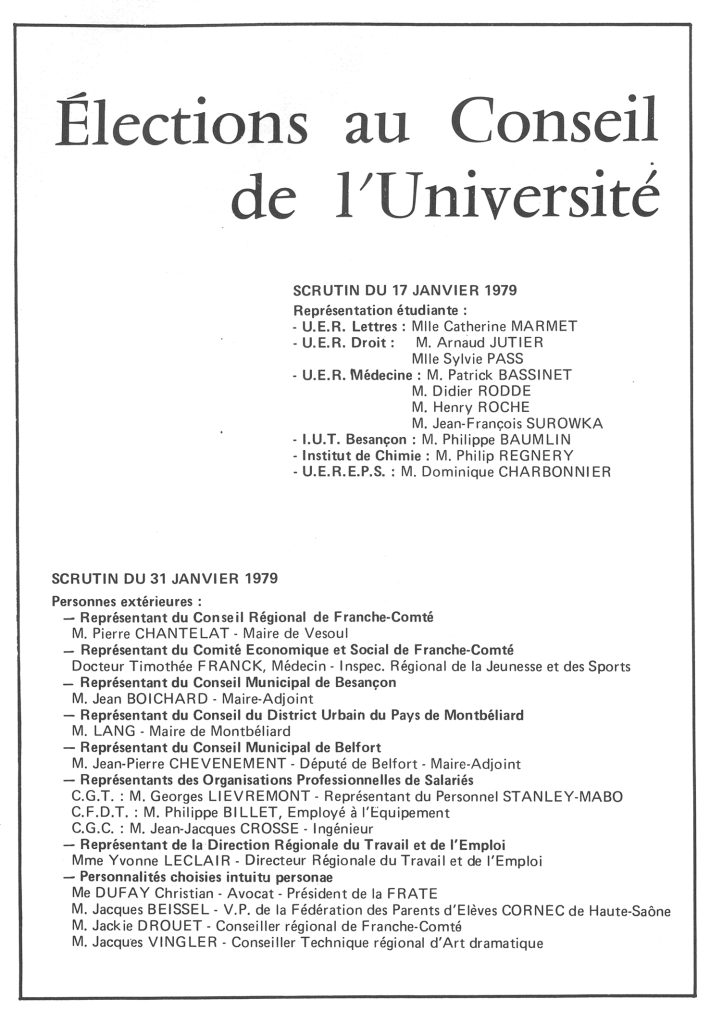

D’après les statuts de l’université de Besançon, approuvés par arrêté ministériel le 24 novembre 1970, le conseil de l’université se compose de 80 membres. Les professeurs, qui occupaient une place hégémonique dans les anciens conseils des facultés, ne disposent plus désormais que de 20 % des sièges. Ainsi, les 31 enseignants et chercheurs (dont au minimum 24 enseignants) se répartissent en 18 enseignants et chercheurs de catégorie A, 1 délégué du personnel scientifique de la bibliothèque universitaire et 12 enseignants et chercheurs de catégorie B (dont au moins 6 maîtres-assistants ou assimilés). De plus, siègent 24 étudiants et 11 membres des personnels, techniques et de service (dont un de la bibliothèque universitaire). Tous sont élus pour trois ans, sauf les étudiants, qui le sont pour une année. Cette durée de mandat est, également, celle des 14 personnalités extérieures qui complètent cette assemblée, à savoir les représentants du conseil municipal de Besançon, des conseils généraux de la région de Franche-Comté, du monde socio-économique et des employeurs, ainsi que 4 personnalités intuitu personae[2]. Leur mandat est renouvelable au maximum deux fois consécutives. Le secrétaire général et l’agent-comptable de l’université assistent à toutes les délibérations du conseil mais leur voix n’est que consultative.

Dès le départ, un conseil scientifique, présidé par le président de l’université et composé de 25 membres, est créé. Toute personne possédant une expertise sur les sujets traités peut être autorisée, par le président, à y participer, mais n’aura qu’une voix consultative. Ce conseil scientifique détermine le programme de la recherche universitaire et la répartition des crédits correspondants. Initialement, deux commissions complètent le dispositif de gouvernance : la commission des études (pour toute question relative à la politique pédagogique, à la planification, à la vie universitaire, aux finances et au personnel) et une commission de spécialistes, consacrée au recrutement, à la titularisation ou à l’avancement des personnels enseignants.

À l’échelle nationale, le CNESER (Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche) vient couronner cette pyramide. Il comprend des représentants élus des enseignants et des étudiants, des universités et des autres établissements d’enseignement supérieur, ainsi que, pour un tiers, des personnalités extérieures représentant « les grands intérêts nationaux ».

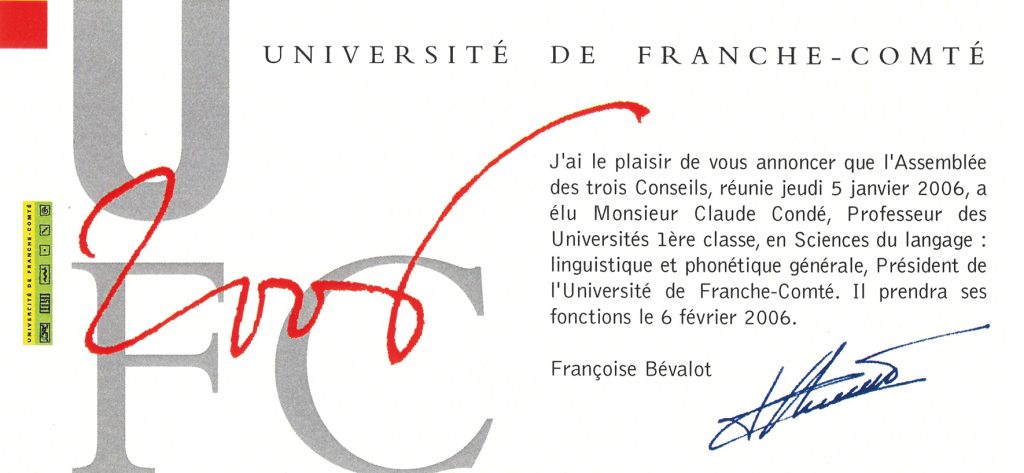

La loi du 26 janvier 1984, dite loi Savary, apporte des transformations d’ampleur et une évolution importante avec, notamment, la création de trois conseils qui gèrent l’université. Le conseil de l’université devient le conseil d’administration (CA). Il détermine la politique de l’établissement, approuve les statuts, vote le budget et fixe les orientations générales. Composé de 60 membres, il intègre 26 enseignants-chercheurs, 12 étudiants, 9 personnels administratifs et 13 personnalités extérieures. Le conseil scientifique (CS) propose au CA les orientations des politiques de recherche ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est composé de 40 membres : 30 représentants des personnels, 3 étudiants de troisième cycle et 7 personnalités extérieures. La commission des études devient le conseil des études et de la vie universitaire (CEVU). Il propose au CA les orientations de formation initiale et continue et prépare les mesures de nature à favoriser les activités culturelles, sociales, sportives, offertes aux étudiants. Il comprend 40 membres : 16 enseignants-chercheurs, 16 étudiants, 4 personnels administratifs et 4 personnalités extérieures. Le mandat des membres élus de ces trois conseils (art. 38 de la loi) dure quatre ans, sauf pour ses membres étudiants (deux ans). Le président de l’université est élu pour une durée de 5 ans (art. 27 de la loi) par la réunion des 140 membres de ces trois conseils (CA, CS, CEVU). Seuls les enseignants-chercheurs permanents en poste à l’université et de nationalité française sont éligibles à cette fonction. Apportant le plus grand suspens, les déclarations de candidature ne sont officiellement annoncées que le jour même de l’élection, devant l’assemblée réunissant les membres en exercice des trois conseils. Statutairement, la séance se déroule à huis clos. Le futur président doit recueillir la majorité absolue des suffrages (exprimés ou non) de cette assemblée. Les modalités d’organisation des élections universitaires, aussi bien celles relatives à l’élection du président que celles concernant le renouvellement des trois conseils centraux de l’université, sont définies par des circulaires spécifiques qui, seules, font foi au niveau juridique.

La temporalité est assez serrée ; voici l’exemple de Claude Condé : le président est élu le 5 janvier 2006 par l’assemblée. Sur les 140 électeurs, on ne compte ce jour-là que 133 membres en exercice, du fait de sièges non pourvus, de personnels ayant changé de grade, de départs en retraite et du manque de deux personnalités extérieures. La majorité absolue requise pour l’élection du nouveau président est donc de 67 voix. Cl. Condé gagne au deuxième tour avec 88 voix. Le 7 février, les personnels et les étudiants de l’université élisent leurs représentants aux trois conseils qui, à leur tour, sont entièrement renouvelés. Tous les étudiants régulièrement inscrits à l’université et tous les personnels peuvent constituer ou rejoindre une liste, liée ou non à un syndicat ou une association. Les listes peuvent être incomplètes. Le nouveau président prend ses fonctions le 6 février, ce qui laisse un mois pour la passation des dossiers entre les deux présidents. La proclamation des résultats fait l’objet d’une annonce à la communauté universitaire et auprès de la presse et des partenaires. Entouré de son « bureau », c’est-à-dire de son équipe de vice-présidents et du secrétaire général, il dirige l’établissement avec des conseils nouveaux dont une majorité de membres n’a pas participé précédemment à son élection.

Une nouvelle étape est franchie, en 2007, avec la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU)[3] qui impose un profond changement de leurs règles de fonctionnement dans maints domaines. Désormais, le président de l’université est élu non plus pour cinq ans, mais pour quatre, renouvelables une fois, uniquement par les 30 membres du conseil d’administration (CA) et non, comme auparavant, par l’ensemble des trois conseils. Ceux-ci sont, à présent, changés avant l’élection du président et non plus après, comme c’était le plus souvent le cas précédemment[4]. Autre innovation, la loi introduit une obligation de parité entre les femmes et les hommes dans la constitution des listes de candidats pour chaque collège. La liste arrivée en tête dans un collège participe à la répartition des sièges restants à la représentation proportionnelle« au plus fort reste »[5], ce qui, en renforçant sa représentation au conseil d’administration au détriment des autres listes, conforte la prise de décision pour l’équipe en place. Pour mettre en adéquation ses statuts avec l’ensemble des dispositions de la loi LRU, l’université de Franche-Comté les modifie. Ces nouveaux statuts sont adoptés par son conseil d’administration le 5 février 2008, par 30 voix pour et deux abstentions, sur les 57 membres alors en exercice.

Le nouveau conseil d’administration est composé de 30 membres : sept représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés (collège A), sept pour les autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés, personnels du corps scientifique des bibliothèques (collège B), cinq pour les « usagers » que sont les étudiants, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs inscrits dans l’établissement, trois pour les personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques en exercice dans l’établissement (BIATSS). Huit personnalités extérieures à l’établissement siègent au CA, dont un représentant de la région Franche-Comté, un délégué du conseil municipal de Besançon, deux représentants des activités économiques et quatre personnalités, choisies intuitu personae (à titre personnel) par le président de l’université. Le président de l’université de Bourgogne, les directeurs de l’ENSMM et de l’UTBM participent aux réunions à titre consultatif.

Le nombre de membres du conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) demeure inchangé. Sur les 40, on compte huit membres du collège A et huit du collège B, seize étudiants et quatre personnels administratifs, techniques, ouvrier et de service (ATOS). Parmi les quatre personnalités extérieures figurent un représentant de la région Franche-Comté, un membre du conseil économique et social de Franche-Comté et deux personnalités du monde de l’insertion professionnelle et de l’intervention sociale. À titre consultatif, le directeur du Crous de Franche-Comté, ainsi que les directeurs de services communs continuent d’y participer, ainsi que les directeurs d’UFR, d’instituts et d’écoles. Le conseil scientifique continue également de compter 40 membres, mais sa répartition est modifiée avec treize représentants du collège A, comme auparavant, plus cinq titulaires d’une habilitation à diriger des recherches (HDR), intitulé aussi collège B, et six du collège C (titulaires d’un doctorat). L’effectif des représentants des collèges D (enseignants autres que ceux des collèges A et B), E (ingénieurs ou techniciens, non titulaires d’une HDR ou d’un doctorat) et F (personnels de bibliothèques, administratifs, techniques, ouvriers et de service, ne figurant pas dans les collèges précédents) demeure inchangé, soit respectivement deux, trois et un. Le nombre des étudiants de 3e cycle passe de trois à quatre, celui des personnalités extérieures de sept à six. Parmi ces dernières, siègent un représentant de la région Franche-Comté, un du conseil économique et social de Franche-Comté, ainsi que trois personnalités dans les domaines de l’innovation et du transfert de technologie.

Le président est assisté par un bureau de vice-présidents, dont trois sont élus par leur conseil respectif : le CA, le CS et le CEVU. Pour ce dernier, s’ajoute désormais officiellement un vice-président étudiant. Le bureau compte également des vice-présidents délégués. Tous voient leur domaine d’intervention fixé par le président. Le secrétaire général, l’agent comptable, le secrétaire général adjoint, le directeur des ressources humaines et le directeur de cabinet du président assistent aux réunions du bureau, à titre consultatif. L’objectif de ce remaniement est de garantir l’unité de l’équipe présidentielle.

Cette loi est promulguée le 10 août 2007 et s’applique en 2008, lors du mandat de Claude Condé, initialement élu en 2006 pour cinq ans. Comme ce fut le cas pour d’autres présidents d’université élus depuis peu de temps et autorisés, pour cette raison, à demeurer en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat initial, puis à se présenter à un nouveau mandat se terminant à l’élection de leur successeur, donc immédiatement après l’expiration du mandat des membres des conseils élus dans le cadre de la nouvelle loi, il est réélu le 18 janvier 2011, et son nouveau mandat prend fin en avril 2012. En effet, en application des dispositions de la loi LRU, ces nouvelles élections se tiennent le 1er avril 2008. Le taux de participation est de 60,6 % pour les enseignants, 63,5 % chez les personnels BIATSS et de 9 % chez les étudiants. Les présidents ayant désormais la possibilité de se présenter à deux mandats successifs, Jacques Bahiest ainsi le premier ayant bénéficié de ces nouvelles dispositions à être resté en fonctions pendant deux mandats complets, de manière ininterrompue, de 2012 à 2020.

Portée par Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche[6] est promulguée le 22 juillet 2013. Elle espère corriger certaines faiblesses de la loi LRU. Le président de l’université est désormais élu à la majorité absolue des membres du conseil d’administration. Concernant les élections au CA, une prime majoritaire de deux sièges est accordée à la liste qui a obtenu le plus de voix pour l’élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés. Les autres sièges à pourvoir au sein de ce conseil sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

La composition du conseil d’administration est à nouveau modifiée. Le nombre de membres du CA augmente, passant de 30 à 36. Il comprend : huit représentants du collège A ; huit du collège B ; six « usagers » ; six personnels BIATSS et toujours huit personnalités extérieures à l’établissement. Ces dernières participent désormais à l’élection du président et leur liste est définie dans les statuts de l’établissement. La présidente de Grand Besançon métropole, la représentante du CNRS, celle de la région Bourgogne Franche-Comté et cinq personnalités intuitu personae y siègent.

Les membres du CA de l’université ont la responsabilité des choix stratégiques, du pilotage et du budget de l’établissement. Pour leur permettre d’agir en véritables administrateurs et non en représentants de telle composante ou discipline, accaparés par des questions techniques, de gestion quotidienne de l’établissement ou catégorielle, la loi prévoit la mise en place d’un conseil académique (CAC). Ce dernier débat en amont des dossiers relevant de ces périmètres. Il est composé d’une commission de la recherche (CR) et d’une commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU), qui reprennent respectivement les compétences consultatives du conseil scientifique (CS) et du conseil des études et de la vie universitaire (CEVU). En plus de leur rôle consultatif, la CR et la CFVU ont désormais des compétences propres, fixées par la loi, mais les décisions prises doivent rester sans incidence financière.

La commission de la recherche (CR) comprend 40 membres, soit : 30 représentants des personnels (professeurs et autres personnes habilitées à diriger des recherches, docteurs n’appartenant pas à la catégorie précédente, et autres personnels ingénieurs et de techniciens) ; quatre représentants étudiants de troisième cycle, doctorants et candidats à l’HDR ; six personnalités extérieures à l’université, en l’occurrence un représentant de la région Bourgogne-Franche-Comté, un représentant de Grand Besançon métropole, un représentant du conseil économique social et environnemental régional et trois personnalités désignées intuitu personae, qui peuvent être aussi des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d’autres établissements.

La commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) se compose de 40 membres, soit : seize enseignants-chercheurs et enseignants ; seize usagers ; quatre personnels BIATSS ; quatre personnalités extérieures, dont au moins un représentant d’un établissement secondaire.

Le directeur du Crous de Bourgogne-Franche-Comté assiste aux séances de la commission de la formation et de la vie universitaire et du conseil académique. Un conseil des directeurs de composantes est créé. Par ailleurs, la parité « hommes-femmes » des personnalités extérieures proposées dans les différents conseils « par chacune des instances compétentes » est rendue obligatoire, « éventuellement dans le temps », par l’article 61 de cette loi.

Enfin, l’ordonnance du 12 décembre 2018 permet aux universités de proposer, notamment avec la création possible des EPE (Établissements publics expérimentaux), de nouveaux modes d’organisation et de fonctionnement, définis par les statuts dont se dotent ces EPE, dans le respect des objectifs et missions de l’enseignement supérieur. En effet, l’article 1er de cette ordonnance dispose qu’« un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut regrouper ou fusionner des établissements d’enseignement supérieur et de recherche publics et privés, concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche […] Les établissements regroupés dans l’établissement public expérimental peuvent conserver leur personnalité morale. Ils sont dénommés “établissements-composantes” de l’établissement public expérimental. ».