Les syndicats ont pour rôle la protection collective et individuelle de leurs adhérents et de tous les personnels et usagers de l’université. Plus généralement, ils agissent pour défendre le service public de l’université, son autonomie collégiale, conquise en 1968, et les libertés académiques. Que ce soit séparément ou au sein d’une intersyndicale, ils sont, depuis la fin des années 1960, un acteur central du monde universitaire marqué par de profondes transformations et par une précarité endémique des statuts et des personnels. Dès lors, leur rôle s’avère crucial et s’exprime notamment dans le cadre des nombreuses mobilisations qui jalonnent l’histoire récente de l’UFC : quelle que soit la cause exprimée ou à défendre, ils permettent aux mouvements de s’organiser et de perdurer grâce au sens du collectif qu’ils portent. Leur activisme inspire d’ailleurs la formule suivante à Edwy Plenel, alors journaliste au Monde: « Quand il s’agit de lutte et d’espoir, Besançon n’aime guère être en reste. Comme s’il planait toujours sur la vieille cité, encerclée en un large méandre par le flot rapide et massif du Doubs, un esprit libre et frondeur »[1].

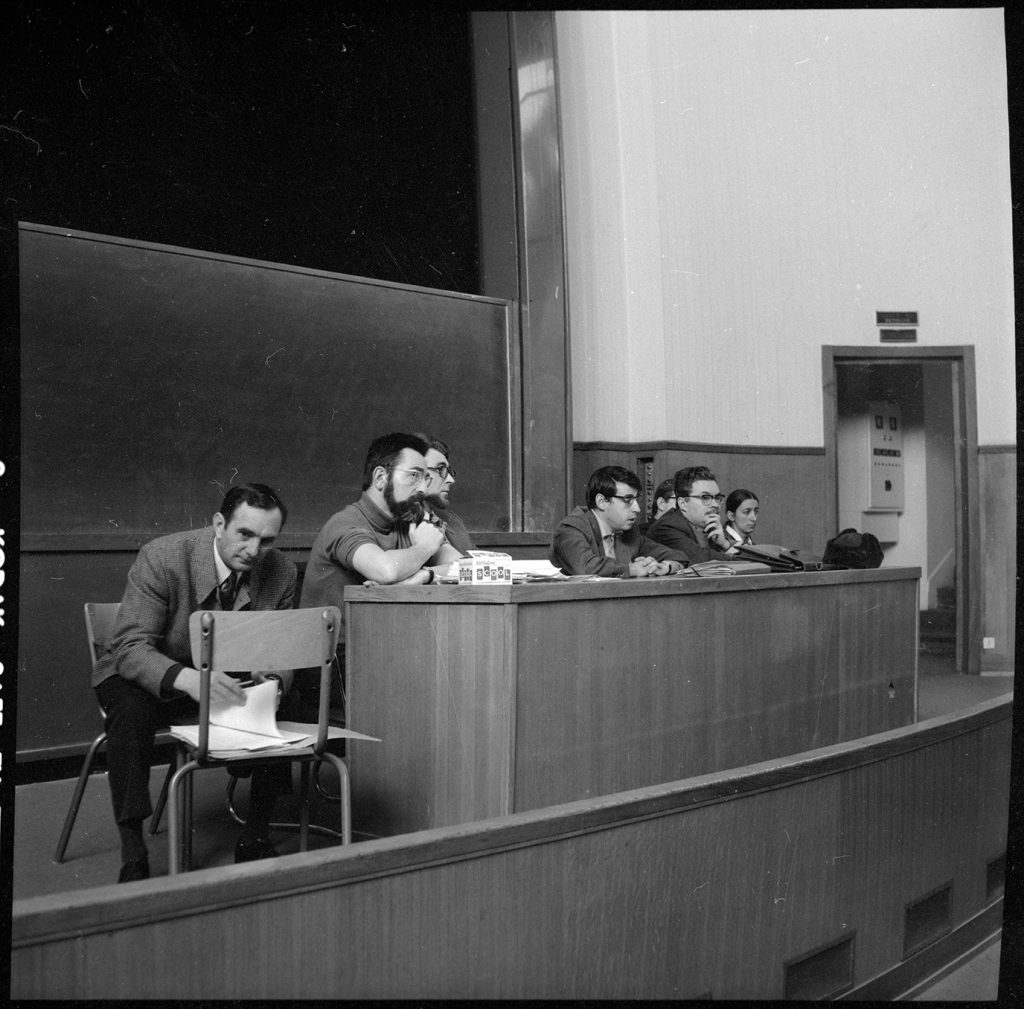

Au cours de la période contemporaine, la crise politique de Mai 68 constitue un épisode majeur de la mobilisation bisontine du siècle dernier. Dans le sillage des organisations étudiantes, les principales sections syndicales locales apportent leur soutien aux étudiants.

Bibliothèque municipale de Besançon, Ph 42547, Photographies de L’Est Républicain (Bernard Faille).

Celui-ci est assorti d’une invitation à la mesure, comme c’est le cas lors de cette assemblée générale de la fin du mois de mai 1968 : « La CGT tient à affirmer avec force la solidarité avec les étudiants et les enseignants en lutte. Elle soutient les aspirations légitimes de la grande majorité des étudiants, mais il est de l’intérêt des étudiants eux-mêmes que le mouvement se dégage des éléments irresponsables et provocateurs »[2]. Le même jour, l’intersyndicale tente de contenir plusieurs centaines d’étudiants qui souhaitent se rendre à la préfecture pour attaquer ses locaux « à coups de boulons »[3]. Les tensions se poursuivent dans les jours qui suivent : le comité intersyndical de grève, réunissant les sections du SNESUP et du SGEN, affirme début juin[4] son désaccord avec les actions menées par quelques étudiants de l’AGEB[5] qui tentent de s’opposer aux milliers de manifestants du comité de soutien à la Ve République – les syndicats condamnent cette « provocation » qui « fait le jeu du gaullisme ».

Par la suite, les revendications syndicales sont portées par une diversité d’acteurs, incarnée notamment au moment des élections professionnelles. Depuis les années 2000, on y retrouve : A&I et SNPTES (de l’UNSA Éducation) ; SGEN-CFDT ; FERC-Sup et SNTRS (de la CGT) ; SNASUB, SNCS et SNESUP (de la FSU) ; SUD éducation (on note l’absence de FO ESR). Ces trois derniers se présentent régulièrement ensemble. Le taux de participation aux élections professionnelles est cependant le plus faible de toute la fonction publique d’État : pour l’élection du comité social d’administration (CSA) ministériel, en 2022, il est de 19,2 % (contre 43,7 % pour l’ensemble des ministères) ; les syndicats le corrèlent avec l’individualisme et le corporatisme bien ancré dans l’enseignement supérieur.

Après avoir été marquées par des visées révolutionnaires, selon lesquelles l’université avait vocation à diffuser l’idéologie socialiste, les mobilisations de la période débutant après Mai 68 convergent largement vers la question de la protection des personnels et vers celle des moyens. Leur manque est régulièrement rappelé au moment des grandes réformes ou des visites ministérielles. Les mobilisations sont souvent larges et consensuelles : celle du SNESUP contre le licenciement de trois enseignants-chercheurs de l’IUT de Belfort (1974) ; la mobilisation intersyndicale des personnels non enseignants pour obtenir un statut et des moyens (décembre 1974) ; celle contre la précarité, notamment au Centre de linguistique appliquée (appel intersyndical à la grève en mai 1978, grève en novembre 1983 pour titulariser les « hors-statut ») ; le front commun de l’intersyndicale, soutenu par la mairie de Besançon, contre le démantèlement de l’université (janvier 1981) ; la prise de position commune du SGEN et du SNESUP lors de la visite du ministre Valade (novembre 1987) sur la faiblesse des moyens alloués à l’enseignement supérieur et la recherche ; la longue grève à la faculté des lettres pour des moyens (avril 1995, le doyen Jean-Philippe Massonie y jouant un rôle moteur) ; le « serpent de mer » des primes informatiques, objet de commissions successives au gré de la présidence et finalement supprimées par le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) en 2014.

Ces mobilisations dépassent épisodiquement le strict cadre syndical. Elles sont parfois expressément soutenues par les institutions locales et/ou la direction de l’université – on pense par exemple à cette subvention de 170 000 francs votée en urgence par le conseil général du Doubs pour soutenir les familles de grévistes affectées par la crise. Le même jour, l’assemblée départementale émet le vœu que les coopératives d’HLM et les propriétaires privés se montrent « compréhensifs au moment de la perception des loyers »[6]. Quelques années plus tard, le conseil de l’université exprime à plusieurs reprises son soutien aux mobilisations en cours, comme en janvier 1981 : « [le conseil] affirme sa participation active au mouvement de défense de l’université […] et constate que ce mouvement s’accompagne d’une prise de conscience générale de l’importance de l’université comme facteur de développement régional »[7]. Peu avant, la mairie a apporté son soutien à la manifestation à venir : « Les responsables élus ne sauraient rester indifférents face au grave malaise qui affecte l’université de Besançon du fait des mesures prises par le gouvernement »[8]. Ce mouvement de solidarité s’étend au monde ouvrier, dont les syndicats rejoignent les étudiants occupant la citadelle la veille de la manifestation du 22 janvier 1981, objet de l’article d’E. Plenel cité.

Acteurs centraux de la vie universitaire, les syndicats pâtissent cependant d’une reconnaissance moindre et d’un nombre important de désaccords. Sur ce dernier point par exemple, les divergences restent nombreuses depuis la fin des années 1960, aussi bien sur le fond que sur la forme des actions. On pense par exemple au refus, en 1975, du syndicat autonome des facultés de droit de rejoindre le mouvement de contestation des fermetures des UER. Déjà, à l’époque, la question des blocages de bâtiments, variante universitaire du piquet de grève, cristallise les tensions : « Il parait paradoxal de vouloir assurer le meilleur fonctionnement des divers organismes universitaires en fermant ceux-ci et en interdisant l’accès, par le fait même, à ceux des enseignants et des étudiants qui désiraient y travailler normalement ». Autre source de tension : la rétention des notes. En 1984, la grève des examens, décidée à l’UER de lettres, suscite des réactions contrastées. Parmi elles, la fédération des syndicats autonomes de l’enseignement supérieur de l’UFC s’élève contre la décision du conseil de gestion de reporter les examens de juin à septembre : « une fois de plus on bafoue les intérêts majeurs des étudiants » ; au SNESUP, certains membres parlent de « prise d’otages »[9].

Quant à leur poids au sein de la communauté universitaire, là aussi, les syndicats souffrent d’une reconnaissance déclinante. Ils doivent se contenter de quelques élus au conseil d’administration (CA) et au conseil académique (CAC) depuis la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU), qui les relègue dans le comité technique paritaire (refondu dans le comité technique d’établissement en 2010, puis dans le CSA d’établissement en 2022). Ces comités successifs sont pourtant un rare lieu de débats contradictoires, où la direction doit présenter ses décisions, où les syndicats les contestent et développent leur expertise. Mais, en raison de leur absence de pouvoir (il faut un vote unanime pour simplement réexaminer une décision), ils constatent régulièrement la surdité de la présidence et leur impuissance à se faire entendre. Sur ce point, la LRU clôt un long train de contre-réformes qui réduisent la collégialité et la capacité d’initiative des établissements : le CA endosse généralement le choix de transposer la politique gouvernementale relayée par les présidents d’université. Dans les conseils de gestion, leur présence varie fortement selon les UFR : en 2023, 8 élus sur 32 en ST, 26 en SLHS. Ils constatent que leur rôle dans les instances universitaires diminue, alors que les structures s’empilent et opacifient les processus décisionnels.

Finalement, les syndicats jouent, au cours de cette période, un rôle variable. D’abord portés par les visées révolutionnaires de l’après 1968, ils cherchent aujourd’hui à former un rempart face à la montée du néolibéralisme dans le champ académique.

Dans un cadre marqué par la mise en concurrence de tous les acteurs invités à s’inscrire dans la logique du financement sur projet, mais aussi par le développement d’une culture de l’évaluation et de l’« excellence », les syndicats tentent de faire perdurer l’idée d’une université ouverte, démocratique et dotée de moyens suffisants pour continuer d’assurer ses missions fondamentales. La tâche reste cependant ardue et, dans un tel contexte d’incertitude, l’avenir est envisagé diversement par les forces syndicales : là où certains prévoient l’avènement de « collectifs temporaires et catégoriels », d’autres sont désireux de « réhabiliter les bases jetées en 1968 sous peine de retomber dans le système napoléonien », faute de quoi « la situation risque de s’aggraver et les syndicats feront toujours plus de suivi individuel »[10].