Issu de la plus ancienne tradition universitaire, le titre de docteur honoris causa est officialisé dès la IIIe République par différents décrets[1]. Il récompense « des personnalités étrangères en raison de services éminents rendus aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques, à la France ou à l’établissement décernant ce prix ». Le titre de docteur honoris causa n’est pas un diplôme de doctorat, il est conféré, après avis du ministère chargé des Affaires étrangères, par le président de l’université. Aujourd’hui encore, il reste l’une des plus prestigieuses distinctions décernées par les établissements d’enseignement supérieur français.

Le premier diplôme de docteur honoris causa de l’université semble avoir été attribué, au début du XVIe siècle, à l’archiduc Philippe le Beau, souverain des Pays-Bas et de la Franche-Comté, roi de Castille, archiduc d’Autriche et père de Charles Quint. Il se rend à Dole à l’occasion de la réunion des états au collège bénédictin de Saint-Jérôme[2]. À cette occasion, lui sont présentées plusieurs doléances (franchises de la ville, moulins, affaires de la cité) et lui sont offerts divers présents, dont des vins de Beaune et du pays comtois. Le 8 août 1503, le corps de ville vient rencontrer Philippe le Beau, avec une délégation de vingt étudiants nobles. Odo de la Tour[3], recteur des écoles de la ville, docteur en droit[4] et chargé d’enseignement à l’université, rédige un compliment qui est lu au prince par le recteur Pierre Masoyer[5]. Ils auraient ensuite offert à l’archiduc un diplôme de docteur en droit civil, écrit en lettres d’or richement enluminées et enfermé dans un coffret de vermeil, ce qui lui confère le titre de docteur « in honoris causa» (en vue d’honorer) de l’université de Dole. Le 10 août, le prince rapporte aux maîtres de l’université les statuts de celle-ci, comportant leurs privilèges, perdus lors du siège de 1479, et leur confirme ceux-ci[6]. Entre 140 et 160 chevaliers venus d’Allemagne sont présents.

Dans ces cérémonies de doctorat honoris causa, ainsi que dans d’autres telles les rentrées officielles ou les soutenances de thèses, le corps des enseignants revêt unetoge universitaire. Comme dans les corps de la Justice ou pour l’uniforme militaire, celle-ci marque la hiérarchie : la robe en soie est l’apanage des professeurs. La couleur[7] indique le domaine d’enseignement : « ponceau » (couleur rouge écarlate) pour le droit, «cramoisie »(rouge foncé tirant sur le violet) pour la médecine, « amarante » (rouge saumon) pour les pharmaciens, rouge pourpre pour les sciences, jaune « jonquille » pour les lettres et violet pour le recteur… La toge se complète de différents accessoires qui indiquent le grade universitaire : une toque avec différents grands galons d’or, une ceinture avec ses franges d’or, une épitoge (étole portée sur l’épaule) bordée de rangs de fourrure blanche (initialement en hermine, puis en lapin, et dont le nombre indique le rang). Les présidents portent un rabat en dentelle blanche, appelé également bavette ou cravate, et une paire de gants blancs, les doyens un jabot.

Le conseil d’administration des établissements délibère sur l’attribution du titre de docteur honoris causa, sur avis favorable de l’unité de formation et de recherche compétente si le titre est proposé pour une personne dont les travaux ou l’action entrent dans le domaine propre de cette composante. Les cérémonies sont organisées selon un rituel protocolaire codifié. Elles se composent du recteur de l’académie, du président de l’université, du parrain ou de la marraine (l’enseignant ou l’enseignante qui propose la personne à honorer) et de l’ impétrant, la personne qui va être honorée. Après l’entrée solennelle du cortège des professeurs (et maîtres de conférences) en toge, le président ouvre la cérémonie par un discours généraliste sur la place de son université dans les grands enjeux de l’enseignement supérieur et de la recherche. Dans un deuxième temps, le « parrain » ou la « marraine » détaille la biographie du récipiendaire, le complimente sur son parcours, ses travaux de recherche, ses engagements, son érudition, ses compétences. Ensuite, dans une cérémonie d’adoubement quasi-médiévale, avec solennité, le président remet à l’impétrant la médaille de l’université, la patte d’hermine et un diplôme enrubanné. L’impétrant, devenu « récipiendaire », adresse alors son discours de remerciements. Le recteur, chancelier des universités, conclut la cérémonie. Des intermèdes de musique classique rythment ces temps forts. Une assemblée constituée de personnalités, de partenaires et de personnels y assiste. Les cérémonies sont suivies d’un moment de convivialité et parfois de dîners d’honneur.

Cette cérémonie prestigieuse qui consacre le rayonnement international de l’université existe à l’UFC depuis 1947. Les présidents successifs[8] en organisent chacun une ou deux pendant leur mandat. Au-delà du titre honorifique, cette distinction consolide souvent une profonde dynamique entre les dignitaires, personnalités éminentes du monde scientifique, et les équipes de recherche de l’université.

Ces évènements bisontins se déroulent tout d’abord en interne, souvent à la salle des actes de l’UFR sciences et techniques, puis peu à peu dans des salles plus vastes (comme sous la présidence de Pierre Lévêque au casino) où le cadre patrimonial confère un cachet plus prestigieux. Ce sera, par exemple, au Petit Kursaal, dans la salle du conseil de l’ancien hôpital Saint-Jacques avec sa magnifique cour d’honneur, au centre dramatique national ou à l’hôtel de ville de Besançon. Lorsqu’elle peut être obtenue, la plus prisée est indubitablement la sublime salle de l’ancien parlement au palais de Justice qui offre un écrin parfait à une cérémonie de cet apparat.

La longueur de la procédure, son coût et la lourdeur de sa mise en place font que les présidents ont tout intérêt à multiplier le nombre de récipiendaires par cérémonie. Pierre Lévêque[9] atteint le record, le 28 novembre 1978, en conférant le titre à sept impétrants, très reconnaissables à la couleur de leur toge étrangère (il s’agit de professeurs italien, belge, suisse, russe, et deux allemands), complétant les nombreuses couleurs des toges de l’UFC. À cette occasion, le président Lévêque prononce un discours d’ouverture emphatique débutant ainsi « Revêtus de nos robes bariolées [les toges] tels des oiseaux exotiques, nous sommes réunis pour rendre hommage à de grands savants étrangers qui ont accepté de contracter avec nous l’association morale du docteur honoris causa […], je vais remettre l’épitoge aux couleurs de Besançon, lourde d’un passé immémorial : sur le fond d’or de l’écu, le noir de l’aigle impériale et le rouge des colonnes antiques de Vesontio. »

P. Lévêque apprécie particulièrement ces cérémonies, tout autant que les rentrées solennelles qui observent le même décorum, notamment pour le port des toges.

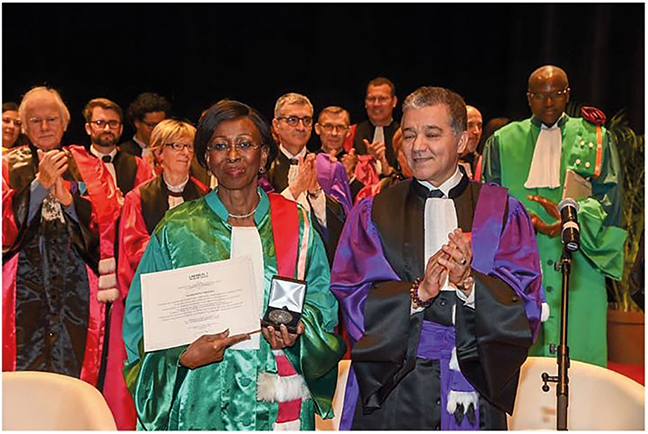

Les récipiendaires sont le plus souvent des hommes (avec seulement 3 femmes sur les 29 recensés de 1977 à 2019), et les invitations proviennent de sept marraines[10]. C’est ainsi, par exemple, que, le 13 décembre 2019, lors d’une cérémonie présidée par J. Bahi, Macha Woronoff présente la professeure Ramata Bakayoko-Ly, ministre de la Femme, de la famille et de l’enfant en Côte d’Ivoire, membre du réseau des femmes responsables de l’enseignement supérieur de l’espace francophone de l’AUF.

Quatre Prix Nobel sont honorés : les deux premiers sous le président Claude Oytana, le 19 octobre 1999 avec Roger Guillemin, prix Nobel de médecine et de biologie (présenté par Christiane Mougin) et James Cronin, prix Nobel de physique (présenté par Georges Jolicard). Deux autres le sont sous le mandat de Claude Condé, le 7 septembre 2011, avec Françoise Barré-Sinoussi, chercheuse française[11] en virologie, corécipiendaire du prix Nobel de médecine en 2008,(présentée par Jean-Luc Pretet) et Harald Zur Hausen, prix Nobel de physiologie ou médecine en 2008 pour ses travaux en virologie sur les papillomavirus (présenté par Christiane Mougin).

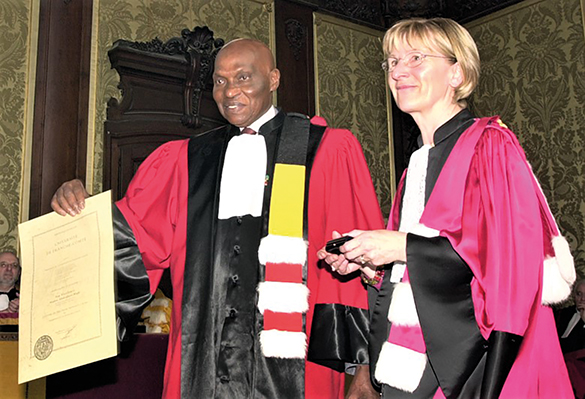

Les récipiendaires sont parfois des ministres, voire des hommes d’État. Trois cérémonies honorent des personnalités du Sénégal. Le 20 mars 1989, sous le mandat deJean-François Robert,Iba Der Thiam, ministre de l’Éducation nationale et historien, est présenté par Michel Woronoff. Le 11 mai 2005, sous le mandat de Françoise Bévalot, Son Excellence Abdoulaye Wade, président du Sénégal (de 2000 à 2012) et ancien étudiant de l’UER de droit et sciences économiques à l’UFC, est présenté par Daniel Colard.

Le 10 avril 2014, Jacques Bahi organise une cérémonie pour Son Excellence Abdou Diouf, secrétaire général de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et ancien président du Sénégal (invité et présenté par Michel Woronoff).

La cérémonie du 28 janvier 2004 demeure emblématique. Françoise Bévalot honore Umberto Eco, philosophe et écrivain, éminente personnalité invitée par Claude Oytana et dont le parrain est Francis Farrugia. La magnifique cérémonie se tient, pour cette occasion exceptionnelle, dans la salle de la tenture du musée du Temps, au palais Granvelle.

Une telle cérémonie demeure cependant très lourde à organiser. Le circuit administratif représente une procédure longue et complexe (conseil scientifique, conseil d‘administration, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ministère des Affaires étrangères…). Son coût reste élevé, même en groupant les récipiendaires. Le plan logistique nécessite des ressources humaines, ne serait-ce, par exemple, qu’au niveau des toges. Les réunir pour un même jour et en un même lieu représente un important travail en amont. Il faut les récupérer dans les différentes composantes, se les faire prêter par les universités et même parfois en louer. Il faut ensuite les faire nettoyer et les restituer. Une nouvelle formule naît alors pendant le mandat de Claude Condé, sollicité par Philippe Humbert, professeur de dermatologie, qui souhaite décliner le concept de panache, mais avec une procédure accélérée et souple. Il s’agit de pouvoir distinguer également des Français et des personnes non universitaires, issues par exemple du monde de l’entreprise[12].

C’est ainsi que la formule originale de « professeur honoraire» voit le jour. Ce nouveau titre permet de rendre hommage à des personnalités publiques, à des partenaires ou à des universitaires français ou étrangers, en témoignage de leur parcours remarquable. Il marque la reconnaissance de collaborations fructueuses, déjà établies ou à venir. De format plus simple et plus léger – les discours revêtent beaucoup d’humour –, cet événement offre une alternative agile à la traditionnelle et hiératique cérémonie honoris causa, plus académique. Le cérémonial reste cependant très proche. De nombreux médecins, toujours présentés par Philippe Humbert, sont ainsi distingués professeurs honoraires par Cl. Condé, contribuant à renforcer des liens et à construire un club étroit de partenaires.Jacques Bahi poursuit dans cette ligne, consacrant cette reconnaissance à d’autres médecins. La cérémonie du 23 septembre 2013 honore toutefois deux écrivains : Jean Daniel, journaliste, fondateur, directeur et éditorialiste du Nouvel Observateur et David Vann, écrivain américain[13].

Presque tombées en désuétude, ces cérémonies retrouvent cependant une certaine audience auprès des communautés universitaires. Elles gardent précieusement leur objet d’origine : célébrer les grades universitaires avec la dignité qui doit leur être conférée, participer au rayonnement scientifique de la recherche, et créer des liens entre les scientifiques à l’échelle internationale, tels que cela a été envisagé dans le décret du 20 juin 1918, au sortir de la première guerre mondiale.