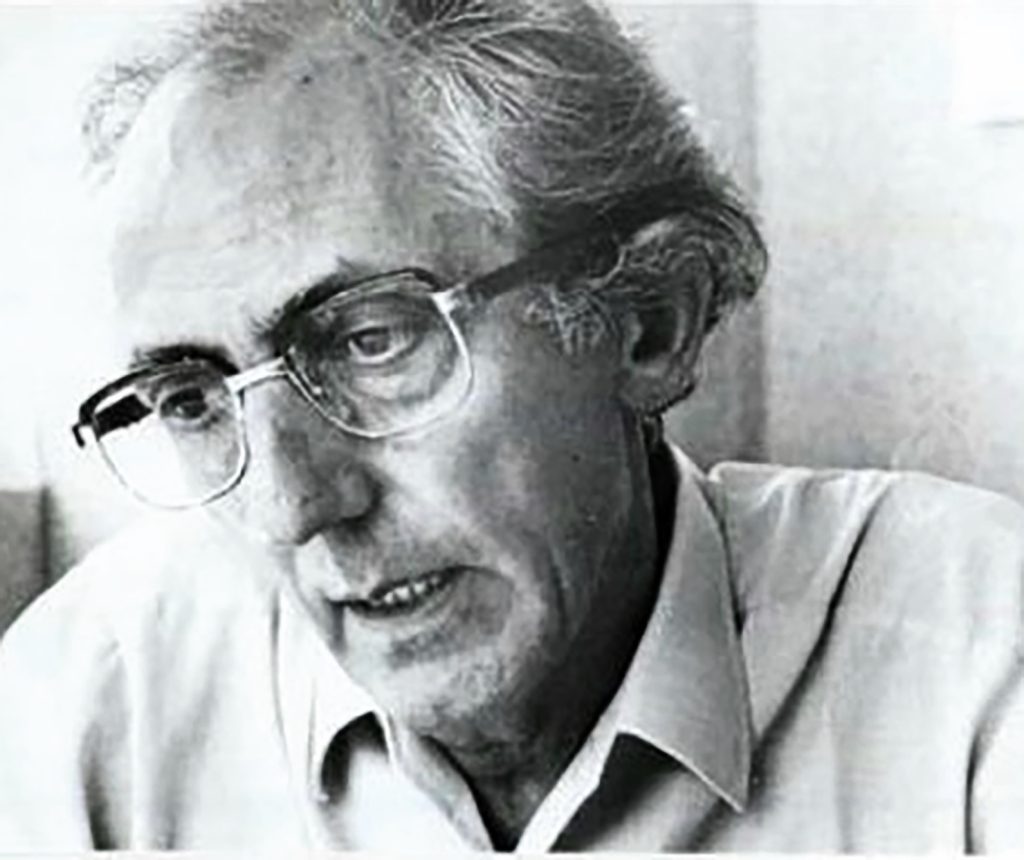

Une autre association de culture scientifique, le projet Aurore, naît en 1987 à l’université de Franche-Comté. Elle est fondée par Michel Legrand, ancien instituteur humaniste pionnier de l’éducation populaire, pour qui la culture constitue un levier profond de la transformation sociale.

M. Legrand arrive de Belfort, où il a apporté un rayonnement culturel important depuis les années 1970. Il y a créé, tour à tour, deux structures dont il a également été le directeur : le centre départemental d’éducation populaire (CDEP), puis le centre de développement et d’animation concertée du Territoire de Belfort (CDAC). Par ailleurs, il a énormément apporté à la culture : il est le fondateur du festival de cinéma, devenu « Entrevues », l’initiateur de la mutualisation des moyens du CDAC ou encore de la compagnie de théâtre du Pilier[1]…

En 1986, à la dissolution du CDAC, il commence une nouvelle carrière à Besançon afin de mener à bien une mission liée à la direction régionale de la Jeunesse et des Sports. Il se rapproche alors du milieu universitaire où il fonde, en 1987, le projet Aurore, une association de culture scientifique dont il sera le moteur pendant douze années. L’objectif est de donner aux citoyens, et en particulier aux étudiants, les outils pour leur faciliter la compréhension des sciences, et de permettre aux universitaires des différentes disciplines, à l’époque encore très cloisonnées, de se rencontrer, d’échanger et de communiquer. Conformément aux principes de l’éducation populaire, les étudiants et enseignants-chercheurs sont en nombre égal dans le conseil d’administration, et la présidence est assurée par un étudiant ou une étudiante. L’association s’installe au campus de la Bouloie, dans des locaux de l’observatoire.

En 1996, devant l’ampleur des projets menés, Claire Dupouët, jeune diplômée[2], est recrutée comme chargée de mission et de nombreux étudiants s’engagent eux aussi dans l’animation des projets[3]. L’équipe travaille dans plusieurs directions. Les causeries hebdomadaires du jeudi offrent de véritables espaces de discussion sur des sujets d’actualité en collaboration avec un expert scientifique. Les cafés scientifiques, mensuels et ouverts à tous les publics, également appelés « la science en pression », permettent des débats autour d’un verre dans un café du centre-ville de Besançon, le Carpe Diem. Une fois par mois, un atelier d’épistémologie rassemble des personnes ayant écrit un texte sur le sujet scientifique ou sociétal de leur choix. Un fab lab « Les cheyennes hi-fi à diode » est créé pour permettre à tous de bricoler et de s’approprier le numérique et l’électronique. Le projet Aurore constitue un centre de documentation ouvert à tous les curieux en sciences. En avril 1999, sous la présidence de Claude Oytana, l’association signe une convention de partenariat avec l’université, pour officialiser cette mission. Thierry Laroche, alors étudiant en sciences physiques, prend la présidence de l’association du projet Aurore.

Le projet Aurore participe aux célébrations culturelles de l’an 2000 en réalisant une exposition, ludique et participative, intitulée « Quels temps font-ils ? petits secrets de la recherche universitaire », qui s’appuie sur les travaux des chercheurs de l’université et sur ses collections. Elle est présentée à la bibliothèque universitaire Proudhon à Besançon, puis à Montbéliard, la Chaux-de-Fonds (Musée de l’horlogerie) et à Belfort.

En 2002, Claire Dupouët quitte le projet Aurore pour assurer la rédaction du journal en direct, lors du départ en retraite de sa rédactrice Madeleine Lafaurie. Isabelle Poidevin la remplace dans un premier temps, avec Émile Carry comme président. Puis, le projet Aurore finit par s’arrêter, la mission culture scientifique de l’université reprenant ensuite officiellement le flambeau en 2012, année où Claire Dupouët intègre la direction du service.