En 1960, Bernard Quemada, professeur responsable du Centre de linguistique appliquée (CLA) récemment créé (1958), cherche un lieu pour l’accueillir et visite la Saline royale d’Arc-et-Senans avec René Tournier, l’architecte de l’université. Ils forment le projet d’y installer un ensemble linguistique à caractère international mis à la disposition des étudiants, des ingénieurs, des médecins… désireux de se perfectionner rapidement dans une langue. Les stagiaires seraient regroupés dans une sorte d’internat linguistique, avec une résidence propre à chaque langue, rayonnant autour d’installations communes : salles de cours, salle de conférences, laboratoire de langues, salles de travail, services de recherche, espaces de documentation, bureaux, bibliothèques spécialisées. Félix-Étienne Ponteil, recteur de l’académie de Besançon, soutient cette idée, mais ni le préfet du Doubs ni le département n’y souscrivent. En janvier 1961, R. Tournier livre les plans d’un second projet pour l’installation du CLA dans la Saline, encore plus ambitieux que le précédent. Il conçoit de construire des pavillons pour constituer un second demi-cercle, reprise des rêves de la Cité idéale de C.-N. Ledoux, ainsi qu’une série de bâtiments et d’équipements complémentaires à l’est du site. Cependant, malgré leur grande implication, ce séduisant projet relevant du domaine de l’utopie est finalement abandonné.

Aussi, en octobre 1961, nait l’idée d’installer le CLA dans l’hôtel Belin, ancienne école municipale située au 47 rue Mégevand à Besançon[1], face au bâtiment de la faculté des lettres. En juillet 1962, le conseil municipal répond favorablement et propose à l’université, un bail emphytéotique de 50 ans, tout en précisant que les locaux ne seront libérés entièrement qu’au 1er janvier 1965. Le site est aménagé dès septembre 1963 : le CLA s’installe au rez-de-chaussée et au 2e étage, le 1er étage étant dévolu au Centre d’études du vocabulaire français du CNRS[2].

Le CLA dispose également de la cave voutée sous le bâtiment, qui devient un café[3]. Elle comprend également un laboratoire-photo et une petite salle de spectacles pouvant accueillir 200 personnes pour des concerts et les soirées culturelles. Par manque de place, en plus du 47 rue Mégevand, le CLA loue des salles à l’archevêché, situées 4 rue du Palais. Puis, après l’achèvement de travaux d’aménagement votés en juillet 1980, il dispose également d’une ancienne école au 17 rue Renan[4], où s’installe la section des langues vivantes étrangères[5].

Au milieu des années 1980, sous le mandat de Jacques Robert, la question du manque de place pour le CLA reste d’actualité et va susciter différentes pistes de réflexion pour un déménagement dans un lieu unique. Cette problématique est intégrée dans le contrat de plan État-région signé le 6 mars 1984 et dont les modalités de financement ont fait l’objet d’un avenant le 13 janvier 1986[6]. En 1985, la surface nécessaire au CLA est estimée à 2 275 m2.

L’université envisage de réserver le bâtiment de l’ancien lycée Saint-Jean bordant le square Castan pour l’implantation du CLA. Cependant, le projet n’ aboutit pas car le conseil régional de Franche-Comté, qui s’installe dans l’hôtel de Grammont, désire conserver l’ensemble de ces deux bâtiments.

Diverses autres solutions sont soupesées. Un technicien de la direction départementale de l’équipement est chargé d’examiner la possibilité d’implanter le CLA dans l’ancienne usine Zénith, chemin des Ragots à Bregille. Robert Schwint, sénateur-maire de Besançon, écrit en février 1985 au ministre de l’Éducation nationale, Jean-Pierre Chevènement, pour lui rappeler que, dès 1975, la ville s’était préoccupée de l’implantation du CLA à Planoise, que le principe avait été accepté par le rectorat et qu’un avant-projet avait été étudié. Il rappelle également au ministre que « la Ville avait même anticipé sur cette implantation en faisant réaliser un foyer d’accueil réservé prioritairement aux étudiants étrangers. Cet équipement, en plus de son rôle d’animation sociale, serait un des moteurs économiques favorisant le fonctionnement du tissu commercial et urbain »[7].

En décembre 1985, le rectorat envisage, quant à lui, une installation dans l’ancien hôtel Parisiana, dans la cour du 36 de la rue Mégevand[8]. Ce projet, finalement abandonné, consistait à investir les bâtiments autour de cette cour et à démolir une partie des bâtiments vétustes (1 500 m2) pour les reconstruire.

Toujours confronté au manque de place, le CLA s’installe temporairement, en mars 1988 et en complément des salles du 47 rue Mégevand, dans 100 m2 des locaux du centre éducatif « L’accueil », au 6 rue de la Vieille-Monnaie, utilisés pour les cours du soir[9].

En 1989, l’UFC, l’État, la région, le département et la ville prennent la décision d’intégrer le CLA dans une partie des locaux neufs du nouveau complexe dénommé La City, qui va se construire, au bord du Doubs, à la place des anciens abattoirs[10]. Le cabinet Architecture studio, associé aux architectes bisontins Philippe Lamboley et Pierre-Yves Gondy, est choisi en février 1989. Le conseil régional accepte la maîtrise d’ouvrage en mars 1990[11].

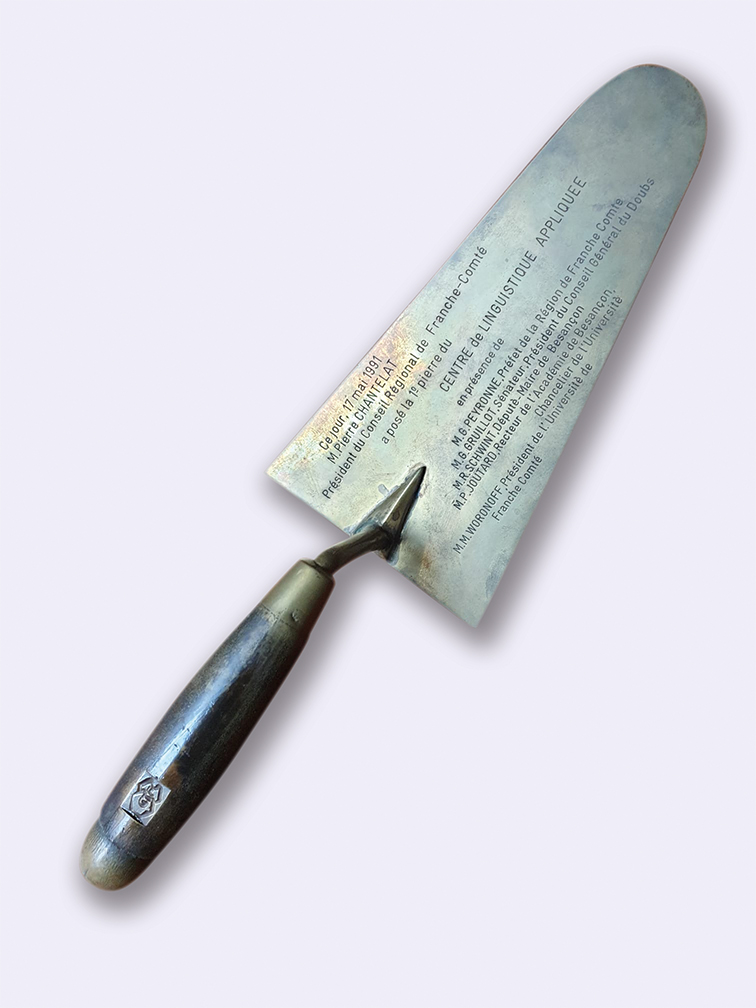

Les travaux commencent en janvier 1991, s’achèvent en mars 1992 et les équipes du CLA prennent possession de leurs nouveaux espaces, d’une surface de 3 700 m2 , à la fin du mois de juin de la même année[12].

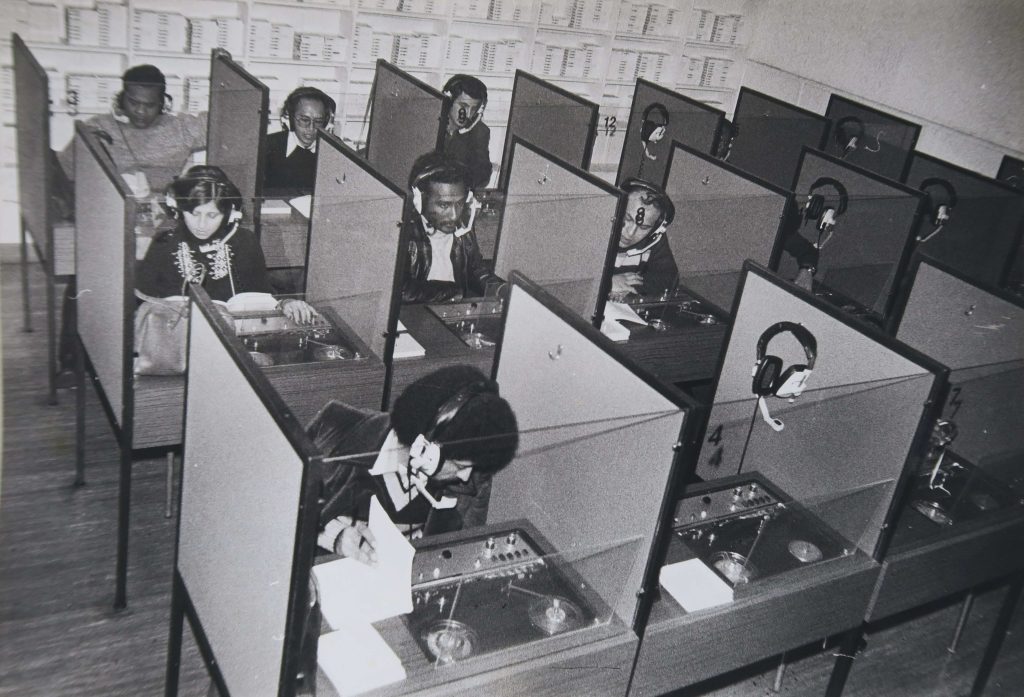

La fonction d’enseignement s’accomplit sur tous les niveaux dans des salles de cours et des laboratoires. Par ailleurs, 30 salles de cours, 5 laboratoires, 15 bureaux, 1 espace vidéo sont répartis sur six niveaux.

La médiathèque de 330 m2 offre un centre de ressources pour les enseignants et les stagiaires[13].

En 2024, les bâtiments de La City, présentant de très importantes surfaces vitrées et chauffés à l’électricité, s’avèrent inadaptés et font l’objet d’une réflexion destinée à répondre aux nouvelles normes thermiques et énergétiques, en rapport avec les enjeux environnementaux et le confort des usagers.