L’alternance est une formule d’études qui se développe dans les cursus postbac depuis la fin des années 1990. L’objectif est de développer l’offre de formation par l’apprentissage pour répondre à la demande conjointe des étudiants et des entreprises. Offrant le double statut d’étudiant-salarié[1], ce dispositif permet de suivre alternativement des cours et une formation par le travail, dans une entreprise privée ou une institution publique. Deux types de contrat sont proposés : le contrat d’apprentissage[2], qui ressortit à la formation initiale, et le contrat de professionnalisation, qui relève de la formation continue. La décision d’ouverture d’un diplôme en apprentissage appartient au conseil régional, qui assure le soutien financier pour former à terme 10 000 apprentis, axe fort de sa politique.

En 1996, sous le mandat de Claude Oytana, l’université de Franche-Comté innove dans la formation en apprentissage en prenant la responsabilité de traiter ce dossier en son sein sans déléguer la gestion à un centre ou à un partenaire extérieurs, comme d’autres universités le faisaient alors[3]. Afin d’en maîtriser totalement le processus, l’ensemble des activités sont gérées par le service de la formation continue, que dirige Bernard Froment.

Traditionnellement, les universités débutent l’ouverture de leur apprentissage par les formations postbac (DUT), pour aller progressivement vers les années supérieures. L’UFC innove et inverse ce schéma, en commençant par le diplôme de recherche technologique (DRT, bac +6), puis viennent les DESS (bac +5), ensuite les MST (bac +4) et, pour finir, les diplômes comptables et financiers et les DUT (bac +2). De même, alors que les universités organisent la formation continue des apprentis sous forme de « groupes en apprentissage », l’UFC les intègre pleinement avec les autres étudiants en formation initiale, tout en organisant les emplois du temps pour assurer la réussite de leur intégration[4]. Bien que cette mixité d’origine et de modalités de formation dans les groupes d’apprenants représente une richesse exceptionnelle, cette ouverture reste encore peu développée par la grande majorité des établissements.

Ce dispositif de l’alternance rencontre un réel succès auprès des entreprises et des étudiants. Bien que la formule demande à l’alternant d’être capable de s’adapter au passage fréquent d’un univers à l’autre, les taux de réussite sont équivalents à ceux des étudiants en parcours classique. L’expérience acquise est un avantage précieux, favorisant ensuite une bonne insertion professionnelle. En moyenne 90 % des apprentis sont recrutés à l’issue de leur alternance ou trouvent un emploi dans les six mois qui suivent l’obtention de leur diplôme. Ce dispositif peut permettre à des étudiants de milieux modestes de poursuivre des études supérieures dans des conditions financières plus confortables[5]. Cela se vérifie : en 2009, la moitié des 300 alternants que compte l’université de Franche-Comté sont boursiers.

Devant l’ampleur de cette mission[6], en janvier de la même année, sous le mandat de Claude Condé, l’université de Franche-Comté joue un rôle majeur pour créer le Centre de formation des apprentis de l’enseignement supérieur (CFA Sup FC), organisme qui permet l’interface entre les différents acteurs régionaux de l’apprentissage[7]. Son premier directeur est Christian Myotte-Duquet, enseignant à l’IUT de Besançon Vesoul[8].

Le CFA-Sup FC gère notamment les contrats des apprentis sur les plans administratif et juridique, ainsi que la collecte et la redistribution de la taxe d’apprentissage. En effet, l’enseignement technologique et professionnel, en particulier l’apprentissage, bénéficie de financements liés à cette taxe, impôt auquel les entreprises sont assujetties. Le montant est calculé sur celui des salaires bruts payés par l’entreprise. Cette dernière peut la verser à l’établissement de son choix et peut aussi favoriser certaines formations, dans le cadre de la réglementation en vigueur. La taxe d’apprentissage représente une importante ressource financière pour l’université.

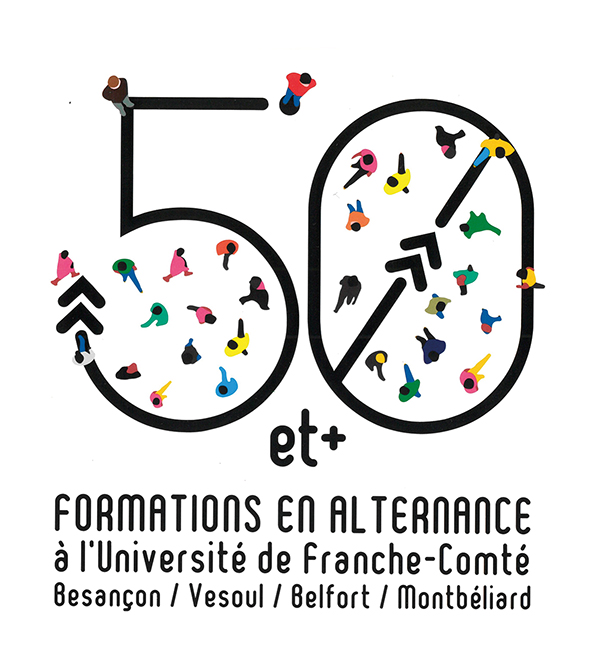

Ainsi, par le biais du CFA-Sup, l’université de Franche-Comté propose dès 2009 plus de 50 formations en apprentissage.

Les demandes d’ouverture des diplômes universitaires de type DUT, licences « pro » et masters « pro » se multiplient. À titre d’exemple, cette année-là, entre dans ce dispositif, à l’IUT de Belfort Montbéliard[9], le DUT réseaux et communication, le DUT gestion administrative et commerciale (GACO) ou la licence professionnelle gestion de la production industrielle, spécialité capteurs, instrumentation et métrologie (CIM). Pour les masters professionnels, l’Institut d’administration des entreprises (IAE) ouvre à l’alternance le parcours chargé d’affaires et gestionnaire du patrimoine[10]. C’est alors, en France, l’une des rares formations de responsable bancaire qui soit proposée en apprentissage. De son côté, l’UFR sciences et techniques ouvre à ce dispositif la deuxième année du master de géologie appliquée[11]. Pour promouvoir l’alternance, des livrets et affiches de communication sont produits par la direction de la communication ; des réunions d’information, des forums sont organisés en collaboration avec différents services universitaires.

À partir d’une photographie de Ludovic Godard, conception Élodie Crozier.

Un décret publié au Journal officiel du 31 décembre 2016 fixe, à titre expérimental, l’âge limite d’entrée en apprentissage à 30 ans, au lieu de 26 ans précédemment, dans sept régions, dont la Bourgogne Franche-Comté. Ce changement dans la législation facilite l’accès de nouveaux publics à l’UFC. Jusqu’à présent, l’apprentissage se concevait surtout comme un parcours de formation initiale. Désormais, il s’ouvre davantage à des personnes qui ont déjà interrompu leurs études et qui souhaitent les reprendre, dans l’esprit de la formation tout au long de la vie, qui vise à effacer petit à petit la distinction entre formation initiale et formation continue en permettant à tout un chacun d’acquérir régulièrement de nouvelles compétences et connaissances. Avec cette expérimentation, l’UFC accueille de nouveaux publics en apprentissage, soit en 2016 474 apprentis sur 628 alternants.

Afin de favoriser la professionnalisation des formations et l’insertion des étudiants, l’université de Franche-Comté encourage le développement de l’alternance. En 2020, faisant suite à la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », les missions du CFA-Sup FC réintègrent le service commun de la formation continue, SeFoC’Al. L’université devient centre de formation d’apprentis. L’apprentissage ne relève désormais plus de la région Bourgogne Franche-Comté et l’université modifie ses statuts pour incorporer ce type d’actions de formation. En 2022-2023, l’université a ouvert 103 parcours en alternance. Le service SeFoC’Al a géré les dossiers de 1 430 étudiants alternants, pour un chiffre d’affaires de 10,08 M€ (contre respectivement 1 225 et 7,80 M€ l’année précédente).

Les stages en entreprise constituent également une possibilité d’immersion concrète dans le monde professionnel et contribuent à la professionnalisation des formations. Près d’un tiers des étudiants de la formation initiale effectuent un stage (avec une plus forte proportion dans les formations professionnalisantes), la part de stagiaires augmentant avec le niveau d’études. Ils sont encadrés par des conventions de stages, également gérées par SeFoC’Al.

Les étudiants privilégient les stages en France, dont les trois quarts se déroulent en Bourgogne Franche-Comté, même si les stages à l’étranger sont en progression. La durée est variable – la moitié des stages se déroule sur plus de deux mois – et augmente avec le niveau d’études, quel que soit le diplôme. Plus de trois stages effectués sur cinq sont aujourd’hui rétribués.