Quels sont les problèmes rencontrés par les étudiants ? Choisir une formation, trouver un logement, décrocher un job ou un stage sont des étapes auxquelles ils sont confrontés. Sont-elles des sources d’angoisse pour eux et comment les vivent-ils ?

Afin de mieux cerner les difficultés qu’ils rencontrent et de mettre en évidence ce qui engendre chez eux de l’anxiété, le Crous a lancé en 2016, dans le cadre du comité local de la vie étudiante de Besançon, une grande enquête co-financée par la ville de Besançon[1]. Conduite par Jean-Jacques Girardot, enseignant-chercheur en économie à la Maison des sciences de l’homme et de l’environnement (MSHE Claude-Nicolas Ledoux), cette étude se concentre sur les étudiants s’inscrivant pour la première fois dans un établissement d’enseignement supérieur à Besançon[2]. Les questions posées concernent l’ensemble des démarches auxquelles sont confrontés les jeunes adultes qui suivent des études supérieures : orientation, insertion professionnelle, vie quotidienne, finances… 800 étudiants, issus de tous les établissements d’enseignement supérieur du bassin de Besançon, répondent au questionnaire au terme de leur premier semestre d’études, et une partie d’entre eux sont reçus en entretien.

Les analyses permettent de comprendre quelles sont les étapes vécues comme faciles ou anxiogènes par les étudiants et de faire émerger cinq profils types. Un quart des étudiants interrogés entre dans la catégorie des « détachés ». Ils sont en premier cycle (en classes préparatoires, en concours santé ou en BTS) et sont concentrés sur leur réussite en fin d’année, ils se sentent « non-concernés » par un certain nombre de questions. Les « sereins » représentent 23 % des sondés : ces étudiants sont inscrits dans des formations exigeantes qui présentent de bonnes perspectives d’emploi. À l’inverse, 22 % des étudiants font partie des « inquiets ». Ils suivent une filière littéraire ou juridique. Leur orientation découle de leur situation financière et ils n’ont pas encore d’objectifs professionnels précis. Certains envisagent de se réorienter et de changer de ville après avoir rencontré des difficultés d’adaptation. Chez eux, les étapes qui suscitent de l’anxiété concernent surtout l’orientation, la vie professionnelle, le logement et les séjours à l’étranger. Les « soucieux » concentrent 9 % de l’échantillon : si ces étudiants évaluent la plupart des étapes comme « moyennement anxiogènes », ils montrent, en réalité, de nombreux signes d’inquiétude. Les étudiants « anxieux » sont quant à eux 4 % : l’avenir professionnel et les étapes liées à la vie quotidienne et à la citoyenneté sont sources d’angoisse. L’étude met également en évidence la forte précarité économique, sociale et environnementale à laquelle les étudiants sont confrontés. Ces résultats permettent aux acteurs de l’enseignement supérieur et des services destinés aux étudiants de réfléchir à des moyens de renforcer l’accompagnement des jeunes et de voir quels points peuvent être spécifiquement améliorés. Cette enquête s’inscrit dans un ensemble d’actions mises en place par le Crous en faveur de la vie étudiante.

En février 2016, des enseignants-chercheurs en droit, sociologie et anthropologie de l’UFC et des conseillers en formation continue du rectorat ont créé un MOOC[3] pour apprendre à identifier et à combattre les discriminations au quotidien et à agir en faveur de l’égalité et la diversité.

En 2020-2021, la crise sanitaire due à la pandémie de la COVID_19 crée chez les étudiants des situations d’isolement, de grandes fragilités psychologiques et psychiques, mais aussi sociales et économiques. De profondes fractures, aux conséquences durables et préjudiciables, ont été engendrées, qui ont des répercussions sur les années suivantes.

L’université de Franche-Comté, communauté solidaire, veille particulièrement, avec le Crous, au bien-être de ses étudiants. Le service de santé étudiant (SSE)[4], par ses missions de prévention et de promotion de la santé, en est un des rouages essentiels. Des dispositifs de proximité visent à mieux assurer l’accueil et l’orientation des étudiants, mais aussi à prévenir toute situation de précarité et à répondre rapidement aux situations d’urgence. Afin d’améliorer l’accompagnement en santé mentale des étudiants[5], le SSE coordonne[6] la construction d’une carte de formations santé autour de la santé mentale. Les programmes « ÉTUCARE », programme numérique pour prendre soin de sa santé mentale quand on est étudiant, « Agir en sentinelle pour la prévention du suicide » et « Premiers secours en santé mentale (PSSM) » destinés aux étudiants, sont dispensés aux élus et aux membres des bureaux associatifs. Le SSE propose des prises de rendez-vous psychologiques dématérialisées, ainsi qu’une ligne d’urgence d’accès direct à un professionnel de santé. à partir de 2024-2025, l’UFC forme en interne ses personnels au dispositif Premiers secours en santé mentale – module Jeune[7], afin de permettre aux personnels d’être le premier maillon d’une chaîne d’aide aux étudiants.

Sous la présidence de Macha Woronoff, Murielle Ruffier est nommée chargée de mission pour accompagner les étudiants en situation de précarité ou d’isolement, auprès d’Anne Tatu, vice-présidente vie étudiante. Au cœur de la pandémie, entre 2020 et 2021, toutes les deux engagent dans une panoplie de mesures.

En complément de l’accompagnement psycho-social et du soutien financier du Crous (notamment l’aide alimentaire par le repas à 1€ ou encore les aides au logement et à la mobilité, l’écoute psychologique pour les étudiants), l’université institue un fonds d’action sociale récurrent, sous forme d’une enveloppe pluriannuelle alimentée par la contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC), et qui peut être sollicitée pour des étudiants directement par les composantes universitaires. Par exemple, des indemnités financières compensent la perte de revenus chez les étudiants salariés, lorsqu’ils ont été confinés et très peu payés. En 2021, la ligne budgétaire « aide alimentaire » permet de distribuer 1 491 repas aux étudiants, complétés par les nombreuses actions des associations étudiantes elles-mêmes, sur le terrain. Maintes collectent et distribuent, elles aussi, nourriture et vêtements. Parmi elles : la BAF (qui fédère 15 associations étudiantes), les collectifs des Bisons Teints et des Josettes, les associations La Mémo et Anim’toi, sans compter les associations nationales : Secours populaire, Restos du cœur, Secours catholique et Croix-Rouge française, qui a pris le relais de l’association « La dépanne »[8].

Face aux difficultés pédagogiques, sociales ou psychologiques que rencontrent les étudiants, l’université de Franche-Comté développe, à partir de mars 2021, une plateforme téléphonique, gratuite et anonyme, dont l’ambition est de réduire les impacts psychologiques causés par la précarité étudiante. Des étudiants en deuxième année de master de psychologie[9] de l’UFC apportent une écoute par téléphone. Pour répondre aux demandes exprimées, ils conseillent et orientent les étudiants vers les aides financières adéquates ou les services les plus adaptés. Le Bureau de la vie étudiante (BVE), interlocuteur pour toutes les sollicitations d’aides matérielles, publie en 2021 un guide des aides en ligne qui répertorie les dispositifs dédiés aux étudiants. Afin de coordonner les actions et les acteurs, une meilleure gestion des différentes actions est instaurée. Elle s’appuie sur un tableau recensant les données relatives aux aides, aux distributions alimentaires et au prêt d’ordinateurs portables.

Lors de la crise sanitaire, l’UFC a concentré sa réflexion sur la précarité étudiante. Une commission composée d’élus étudiants volontaires s’est réunie sur ce sujet. La précarité menstruelle a été une des premières thématiques mise en avant. En juin 2021, un questionnaire est adressé à destination des étudiants et étudiantes, qui a pour objectif de recenser les difficultés et besoins. En deux semaines, les étudiants élus obtiennent plus de 800 réponses. Très vite naît la requête d’installer des distributeurs de protections hygiéniques. En effet, le coût des protections hygiéniques pousse certaines étudiantes à un arbitrage d’achat entre produits d’hygiène et produits de première nécessité. D’après l’enquête de la FAGE[10], une étudiante sur dix est contrainte de fabriquer ses protections elle-même. Anne Tatu, vice-présidente vie étudiante, souhaite accompagner ces étudiantes dans ces périodes qui affectent leur budget. Trente-et-un distributeurs de protections hygiéniques en coton bio, financés par la région Bourgogne-Franche-Comté et le Crous Bourgogne-Franche-Comté, avec des fonds CVEC de l’UFC et la participation de l’AGEA Bourgogne-Franche-Comté[11], sont installés sur les sites universitaires à Besançon, Belfort, Montbéliard, Lons-le-Saunier et Vesoul[12]. L’objectif consiste à afficher ces boîtes comme parties intégrantes du quotidien: une telle visibilité contribue à la levée du tabou, les règles n’ayant pas à être vécues comme une honte. Ce dispositif s’inscrit donc dans une démarche globale : un engagement pour promouvoir la santé et le bien-être des étudiants, en les sensibilisant chaque jour à l’égalité et à la diversité. À la suite, au printemps 2024, une nouvelle étape, alternative durable et écologique, confirme l’engagement de l’université dans sa politique inclusive et respectueuse de l’environnement. Le SSE distribue gratuitement des culottes menstruelles, sur présentation d’une carte d’étudiante : gratuité et accessibilité affirment la vision d’une université où chaque étudiant doit pouvoir disposer de toutes les ressources essentielles pour réussir.

La solidarité est une cause très chère à l’université de Franche-Comté, y compris dans les différents services. À l’initiative d’Hélène Pouilloux, sa conservatrice, et de son équipe, la bibliothèque universitaire Proudhon (campus de la Bouloie) facilite l’intégration des étudiants en offrant gratuitement des objets utiles et des vêtements. Ensuite, l’équipe motivée de la BU organise depuis 2015, à chaque rentrée, une « Troc Party » lors de la journée de rentrée « Bienvenue aux étudiants ».

En 2019, la BU Proudhon crée le « Studio 45 », en affectant un espace permanent en libre-service qui réunit les divers dons des personnels enseignants et administratifs, des partenaires (notamment du Lions Club international ou de l’ESN, Erasmus Student Network). Sont déposés à l’attention des étudiants : vaisselle, vêtements, linge de maison, fournitures scolaires, décoration, bijoux et produits d’hygiène… Les étudiants eux-mêmes, qui quittent l’université à l’issue de leur cursus et qui ne savent parfois pas où donner ce qu’ils n’emportent pas, y contribuent à leur tour. Chaque année, environ 2 600 objets ou vêtements sont échangés lors des trocs et près de 10 000 via le Studio 45. Dans le cadre de la « Rentrée change : ton arrivée solidaire et durable », d’autres BU s’ouvrent aux dépôts de dons : la « Troc sports » au learning centre Claude Oytana, ou encore la « Troquerie » pour les étudiants de la BU Education à Lons-le-Saunier. Campus Sport et l’UFR STAPS collectent le matériel sportif. Poursuivant cette même démarche, Murielle Ruffier a mis en place depuis février 2023 sur les sites universitaires du Nord Franche-Comté quatre Give-box, qui sont très vite devenues un lieu de rencontres et d’échanges pour tous les étudiants. Chacune invite à un acte citoyen, orienté vers le recyclage, le partage et l’engagement environnemental. Début 2024, l’UFC, le Crous BFC et la région BFC s’associent pour créer une ressourcerie destinée à tous les étudiants et rayonnant à l’échelle des trois campus bisontins. Tous les étudiants y ont librement accès. Les articles proposés[13] sont gratuits et proviennent de donations et d’achats réalisés par le Crous, lorsque les besoins ne sont pas pourvus par ces dons. Intégré dans le (Li)VE, l’objectif est d’en organiser la collecte, la valorisation (tri, customisation…), la remise en circuit à titre gratuit et la sensibilisation à l’environnement et au développement durable. La ressourcerie, devient, par ailleurs, un nouveau lieu de rencontre entre les étudiants.

Début 2021, face à la précarité étudiante croissante en pleine période d’urgence sanitaire, un projet d’épicerie solidaire entend soutenir les étudiants. Depuis une dizaine d’années, sous l’impulsion de la FAGE (Fédération des associations générales étudiantes), ce concept est revendiqué partout en France, par beaucoup d’autres fédérations étudiantes. À Besançon, ce projet a été mûrement réfléchi durant de nombreuses années, notamment par les vice-présidents étudiants, soit Aïman Dilou, Cyril Billod, Athéna Blanc et Karim Demnati à l’université et Samira Flint au Crous.

Portée par l’association étudiante la BAF (Fédération étudiante de Franche-Comté), dont le président est Romain Hassold, la première épicerie solidaire s’organise tout d’abord au sein de la salle des hôtes du resto U Lumière du Crous, à la Bouloie.

Intitulée AGORAé, elle vient compléter les dispositifs d’accompagnement déployés par le Crous Bourgogne-Franche-Comté pour la restauration (repas à 1 €, aides alimentaires, dons d’urgence) et la solidarité. Réalisée par et pour les étudiants, elle accueille chaque mois de nouveaux étudiants en difficulté. En février 2022, l’AGORAé intègre les locaux du (Li)VE, au cœur du campus (inaugurés en janvier 2023) et dispose d’un espace de 80 m². Des denrées alimentaires et des produits d’hygiène ou de première nécessité y sont proposés à des prix inférieurs de 10% à ceux du marché. L’équipe de l’AGORAé, composée de bénévoles, pour la plupart étudiants, s’occupe de l’ensemble des aspects essentiels à son bon fonctionnement. Ils travaillent avec le Crous Bourgogne-Franche-Comté, l’UFC ou encore la banque alimentaire, en partenariat avec des entreprises permettant de recycler, de réparer ou de donner accès à des équipements électroniques ou électroménagers à moindre coût. De plus, l’AGORAé lutte contre l’isolement social en facilitant l’accès des étudiants aux loisirs et aux rencontres avec d’autres personnes. Son accès ne se limite pas aux étudiants boursiers ou à ceux bénéficiant d’aides sociales : tous peuvent déposer une demande, étudiée au cas par cas[14].

Il existe d’autres formes d’exclusion, comme celles vécues par les personnes transgenres. En 2019, le ministère de l’Enseignement supérieur propose une série de mesures pour favoriser l’inclusion des étudiants LGBT+, de manière générale. Engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre toutes les discriminations et souhaitant aller vers une université plus inclusive, l’UFC donne, à la rentrée 2019-2020, la possibilité aux étudiants d’utiliser un prénom d’usage. Cette nouvelle étape permet à toute étudiante et tout étudiant, dont le prénom figurant à l’état civil ne correspond pas à son genre, l’utilisation d’un prénom de son choix. La demande s’effectue au service de scolarité de la personne concernée, le prénom d’usage est pris en compte sur sa carte d’étudiant, dans son adresse électronique, sur les listes d’appel et d’émargement, ainsi que sur les listes affichant les résultats d’examens. Cependant, pour les diplômes et attestations de réussite délivrés, le prénom reste celui de l’état civil initial.

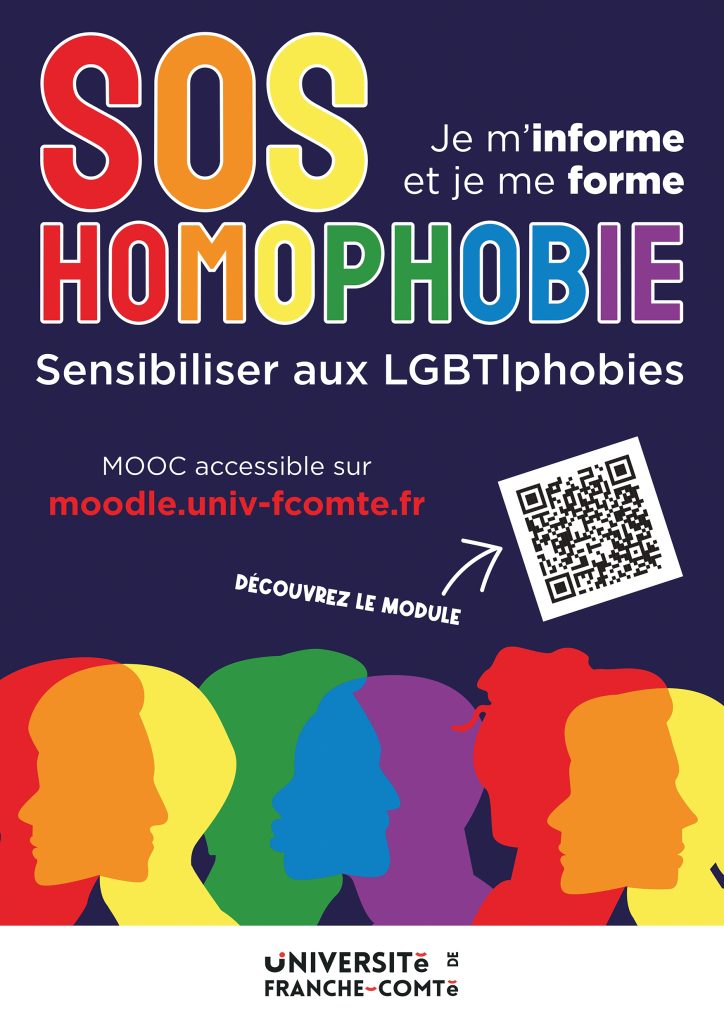

L’université de Franche-Comté a organisé, en mai 2023, une conférence en présentiel et en ligne sur le genre. En décembre de la même année, des ateliers de sensibilisation destinés aux personnels et ont étudiants, ont été proposés à Besançon par l’association bisontine « Nouvel Esprit ». Cette dernière, en collaboration avec l’association SOS homophobie, a présenté, en janvier 2024, une conférence « Lutter contre les LGBT-phobies » à la maison des étudiants. En mai 2024, SOS homophobie a organisé un atelier de sensibilisation en ligne sur Moodle, intitulé « Reconnaître les LGBT-phobies au travail et agir ». Il apporte à tous les étudiants des connaissances, favorisant le mieux-vivre ensemble. En 2024, les associations s’engagent également pour cette cause. Le festival de créations étudiantes et émergentes, organisé en mai par le Théâtre universitaire de Franche-Comté (TUFC) et intitulé Prélude, se veut porteur de valeurs humaines et citoyennes. Le samedi 18 mai, il a invité son public à se rendre à la marche militante contre l’homophobie et la transphobie après une mise en beauté dans l’atelier Claquettes Paillettes, organisé par les bénévoles. De même, toujours à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, Radio Campus Besançon 102.4 FM a réalisé « C’est pas mon genre ! », un webdocumentaire sur la transidentité dans lequel Amélie Perardot et Alexie Le Corroller ont récolté des témoignages de personnes transgenres et de professionnels de la santé. Créée en 2021, la cellule SOS pour les étudiants (et les personnels) confrontés à une situation urgente de harcèlement, de violences sexistes ou sexuelles, est un guichet unique. Elle est joignable de façon anonyme grâce à une plateforme en ligne. Plusieurs campagnes de communication massives ont été lancées afin de la faire connaître aux étudiants (et aux personnels)[15]. En outre, depuis mai 2024, deux nouveaux MOOC de l’université de Franche-Comté, « Violences Sexistes et Sexuelles : STOP ! » (conçu par Isabelle Jacques) et « STOP Homophobie » (impulsé par Murielle Ruffier et Isabelle Jacques) bénéficient du soutien du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Ces dispositifs de formation, proposés à toute la communauté universitaire, via le SUP’FC, sur la plateforme Moodle, délivrent une attestation à leur issue.

Dans le projet d’établissement 2004-2028 de l’UFC, qui a pour acronyme IRRIS, le « S » final de solidarité s’affirme toujours avec force et se traduit par un répertoire d’actions pour atteindre cet objectif dans la durée.