En janvier 1997, Claude Oytana signe le contrat d’établissement 1996-1999, dans lequel la qualité de la recherche s’inscrit comme un impératif majeur de l’université[1]. En 1998, avec 840 enseignants-chercheurs et 44 chercheurs du CNRS, l’université de Franche-Comté compte désormais 47 équipes (dont 11 unités mixtes de recherche labellisées par le CNRS), 25 équipes d’accueil (EA) et 7 jeunes équipes (JE). Elles se répartissent toujours dans huit secteurs de recherche et dans six instituts fédératifs[2]. Ces forces sont majoritairement localisées à Besançon, mais il existe aussi un pôle de recherche dans le Nord Franche-Comté[3].

La vice-présidente du conseil scientifique, Maryvonne Le Berre, élue au conseil scientifique le 3 mars 1998, est remplacée en juin 2000 par Dominique-Angèle Vuitton.

Chaque année, avec le bonus qualité recherche (BQR), l’université affecte 15 % des crédits obtenus du ministère pour soutenir sa politique de recherche. Ce BQR est principalement consacré à l’émergence de nouvelles équipes travaillant sur des thématiques originales ou à la restructuration d’équipes existantes autour de projets communs. Elle dispose d’une part d’autonomie pour favoriser l’émergence de recherches, participer à l’organisation matérielle et scientifique des colloques, développer les travaux interdisciplinaires et les collaborations entre équipes et, enfin, mettre à la disposition des chercheurs des équipements coûteux. La direction générale de la recherche et de la technologie du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche garantit pour les quatre années du contrat une subvention de 15 213 000 francs pour la recherche et de 2 134 000 francs pour l’infrastructure. Le CNRS accorde 2 134 000 francs aux onze équipes qu’il a reconnues. Le conseil régional de Franche-Comté finance certains équipements à hauteur de 8 550 000 francs. Des contrats signés avec des organismes publics ou privés complètent ces financements.

Le contrat d’établissement 2000-2003 alors rédigé, a pour objectif de renforcer les équipes restructurées dans le précédent contrat, par la prise en compte simultanée des besoins de l’enseignement et de la recherche, et en assurant à chaque enseignant-chercheur un rattachement dans une unité de recherche de masse suffisante. Une autre des priorités du mandat de Claude Oytana consiste à augmenter le nombre d’unités associées à un grand organisme de recherche, en les diversifiant. C’est ce qu’il obtient puisque, sur les 37 équipes de l’université, les équipes CNRS labellisées passent de 11 à 15, auxquelles s’ajoutent 1 avec l’INSERM, 1 avec l’INRA, 1 avec le CEA et 1 avec l’INRETS, à côté des 26 équipes d’accueil (EA).

Françoise Bévalot s’affirme, elle aussi, comme une présidente qui souhaite conforter la recherche, « garante de l’excellence des formations, de l’ouverture des savoirs universitaires et de la production de savoir-faire technologique vers la vie économique social et culturel, de l’innovation d’une région, du dynamisme des équipes et de leur attractivité vis-à-vis des étudiants ». Avec Pierre-Marie Badot (UFR ST), le vice-président du conseil scientifique, elle met l’accent sur des actions destinées à améliorer la qualité, la lisibilité et l’attractivité de la recherche universitaire franc-comtoise. Ils s’attachent à cultiver la pluridisciplinarité de manière cohérente entre la recherche et la formation. Les désormais cinq secteurs[4] restructurés et les équipes se rassemblent. En 2000, le LASELDI (Laboratoire de sémiotique linguistique didactique informatique) naît du regroupement d’équipes de recherche en sciences du langage[5].

L’institut FEMTO-ST est créé en janvier 2004 par la fusion de cinq laboratoires de Franche-Comté actifs en sciences pour l’ingénieur (SPI) et en sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC). Cette unité mixte de recherche, associée au CNRS, est aussi rattachée simultanément à l’ENSMM et à l’UTBM (université de technologie de Belfort-Montbéliard). Ce regroupement, dirigé par Michel de Labachelerie, permet de réunir 350 personnes menant des projets pluridisciplinaires alliant la mécanique, l’optique et les télécommunications, l’électronique, le temps-fréquence, l’énergétique et la fluidique.

Les sciences de la vie et de la santé s’organisent en un institut fédératif de recherche en ingénierie et biologie cellulaire et tissulaire (IFR 133 IBCT), créé le 1er janvier 2004, associant également le centre hospitalier universitaire, l’établissement français du sang Bourgogne Franche-Comté et l’Inserm. Les compétences de neuf équipes de recherche sont mutualisées, fédérant sous la direction de Pierre Tiberghien 214 enseignants-chercheurs, 409 ingénieurs, techniciens et secrétaires universitaires et hospitalo-universitaires, et 69 étudiants en thèse ou en stages postdoctoraux.

Par ailleurs, les laboratoires en sciences de l’homme de l’université (Chrono-environnement, ThéMA, le laboratoire sémiolinguistique, didactique et informatique) et ceux de l’UTBM optent pour une mutualisation, au sein d’une nouvelle entité : la maison des sciences de l’homme Claude Nicolas Ledoux (MSHE Cl. N. Ledoux)[6]. Les sciences de la nature et de l’environnement se réunissent également dans un programme de coopération pluridisciplinaire. Biologistes, géographes, médecins, pharmaciens et autres spécialistes étudient ensemble l’effet de la présence de l’homme sur les milieux naturels et les questions de sécurité sanitaire et environnementale.

La démarche d’internationalisation des programmes de recherche s’accentue. L’université s’investit dans la construction de l’espace européen et s’inscrit tout particulièrement dans le 6e programme-cadre de recherche et de développement (PCRD)[7], principal instrument communautaire pour financer la recherche en Europe, qui débute le 1er janvier 2003. Devant ces enjeux européens de construction de réseaux d’excellence et de projets intégrés, l’UFC recrute, dès 2002, Sylvie Le Bars, chargée de mission Europe, dont le poste est intégré à la direction de la valorisation. L’objectif est d’inscrire durablement l’université de Franche-Comté dans l’espace européen de la recherche ou dans les programmes de coopération interrégionale (Interreg) avec la Suisse voisine en aidant les enseignants-chercheurs à monter, en réponse aux appels à projet, des dossiers particulièrement complexes et ardus.

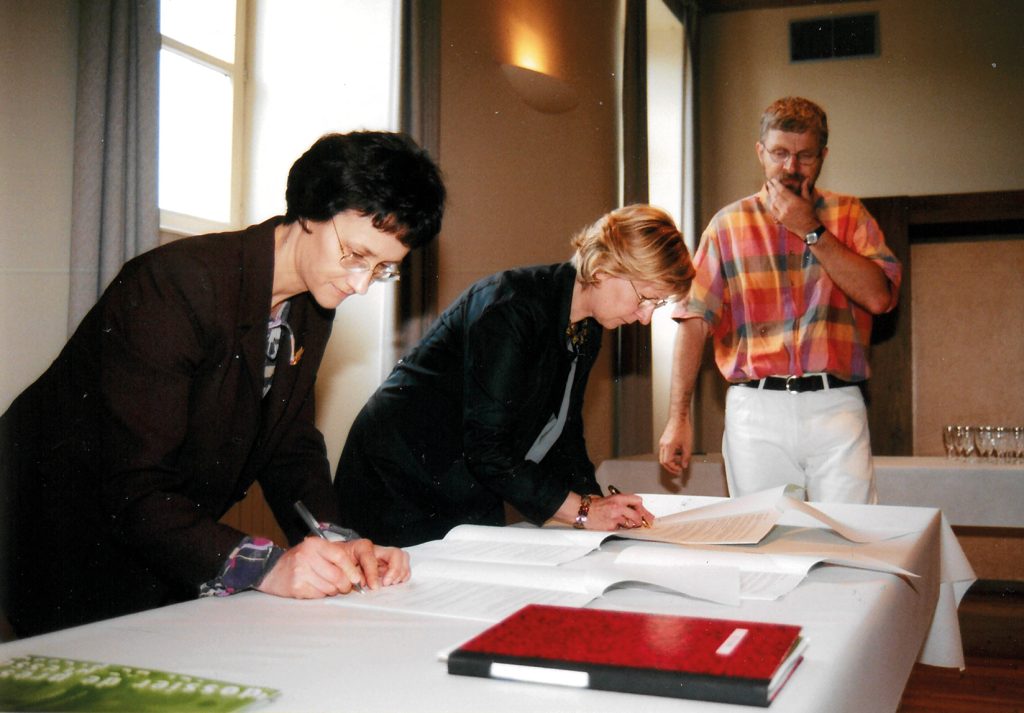

Françoise Bévalot et Pierre-Marie Badot s’attachent à favoriser la valorisation et à diversifier et à renforcer l’implantation des grands organismes de recherche (CNRS, CEA, INSERM, INRA, INRETS, INRIA). Ainsi, la présidente signe le 14 juin 2001 une convention d’association avec Yolande Noël, déléguée régionale de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). Elle concerne le Laboratoire de biologie et d’écophysiologie de l’UFC, dont Patrick Giraudoux porte le projet, et les départements « forêts et milieux naturels » et « hydrobiologie et faune sauvage » de l’INRA. Cette association renforcée avec l’UFC fait bénéficier l’INRA d’une implantation régionale élargie, complétant leur unité propre de technologie et analyses laitières installée à Poligny.

À la fin de son mandat, en 2006, l’université compte 36 équipes de recherche.