L’université est un lieu de recherche où le savoir se crée et se diffuse. Très vite, ses missions ont consisté à en faire bénéficier les citoyens. Deux associations ont marqué ces débuts : le Centre de culture scientifique Louis Pasteur, avec Michel Woronoff, et le projet Aurore, avec Michel Legrand.

Le Centre de culture scientifique Louis Pasteur

Témoignage de Maryse Graner

Michel Woronoff, professeur de langue et littérature grecques, se préoccupe pleinement de la diffusion de la culture scientifique. Cela commence tout d’abord à l’Université ouverte, dont il développe les activités depuis 1981, incarnant le projet de Pierre Lévêque. Des collègues enseignants-chercheurs convaincus s’engagent à ses côtés, offrant à la population franc-comtoise l’accès au potentiel d’enseignement universitaire dans les divers champs scientifiques disciplinaires.

En 1985, M. Woronoff a l’idée d’aller plus loin, en créant une association de culture scientifique sur la thématique des recherches de l’éminent Jurassien, Louis Pasteur (1822-1895), et de leurs applications actuelles. L. Pasteur, homme de sciences en perpétuel mouvement, est à la fois bousculeur de disciplines en chimie, cristallographie, biologie, médecine vétérinaire et humaine, hygiène, mais aussi l’initiateur de disciplines en microbiologie, biochimie, immunologie, stéréochimie. Ainsi, de nombreux chercheurs et enseignants-chercheurs dans ces spécialités à l’université de Franche-Comté peuvent contribuer à faire connaître la science la plus actuelle de leur discipline, en rapport avec les travaux précurseurs de Louis Pasteur au siècle précédent. C’est ainsi qu’Yvon Michel-Briand, Henry Mérigoux, Louis Galatry, Bernard Laude, François Remy, Jean-Pierre Hérold, Patrick Giraudoux – pour n’en citer que quelques-uns – soutiennent ce projet innovant.

Le conseil régional de Franche-Comté, avec Pierre Chantelat, son président, et René Beaupoil, son directeur général des services, personnellement très investi dans ce projet, sont convaincus par cette initiative. Cette dernière valorise Louis Pasteur, dont l’œuvre est connue dans le monde entier, ainsi que son territoire jurassien, tout autant que la recherche universitaire comtoise. Grâce à leur soutien, la réalisation des projets du Centre Louis Pasteur débute en janvier 1986, date à laquelle, avec M. Woronoff qui vient de me recruter sur le poste de chef de projet, nous lançons avec enthousiasme de multiples manifestations. L’association est hébergée dans les locaux de l’Université ouverte et les collègues de ce service apportent volontiers leur appui amical[1].

Les premières actions de sensibilisation, sous forme de cycles de conférences et d’animations en milieu scolaire, s’adressent au public des villes pastoriennes, partenaires privilégiés : Dole[2], où Louis Pasteur est né, et Arbois, où il a conservé sa maison de famille toute sa vie et dans laquelle le chercheur a installé son petit laboratoire de recherche de campagne. Un concours « Dessine-moi un microbe » est lancé en collaboration avec l’école normale de Lons-le-Saunier[3], l’inspection académique du Jura et le rectorat de Besançon. Ensuite, le projet prend de l’ampleur, en étroit partenariat avec l’Institut Pasteur et l’Académie des sciences. De 1986 à 1990, de très nombreuses manifestations sont programmées. Tout d’abord les colloques[4] : « Cristallographie et génie génétique », « Autour de Louis Pasteur », « Techniques nouvelles de production et de transformation des végétaux », « La fermentation malolactique », « Lignasilva, journées sciences et techniques sur l’arbre, la forêt et le bois » (22 et 23 octobre 1990 à Micropolis) ou encore « Les probiotiques », en partenariat avec de nombreuses directions régionales (santé, affaires sanitaires, agriculture, forêt), les écoles nationales d’industrie laitière (ÉNIL) de Poligny et de Mamirolle et des industriels.

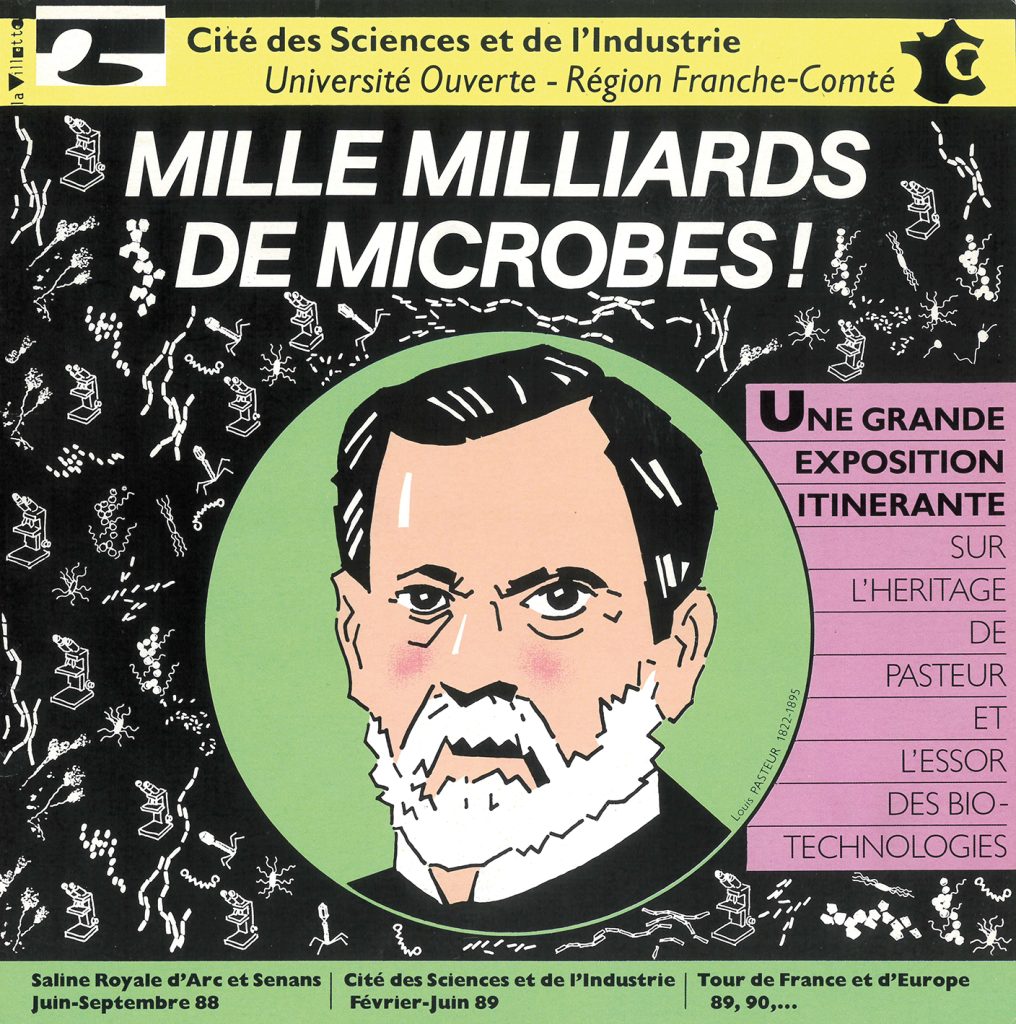

Il en est de même pour les expositions ambitieuses qui sont réalisées, investissant des champs plus larges. Tout d’abord « Mille milliards de Microbes : de Pasteur aux biotechnologies » (juin à septembre 1988) et « Franche-Comté : Mille milliards d’Atouts[5] » qui sont inaugurées à la Saline royale d’Arc-et-Senans avant d’être présentées à la Cité des sciences et de l’industrie de la Villette (février à juin 1989), qui les coproduit[6], sous la direction de Joël de Rosnay.

de partenariat scientifique et financier

de l’exposition « Mille milliards de microbes »,

en partenariat avec la Cité des sciences

et de l’industrie, 1988.

Agence Marchand, Paris.

Ensuite, trois expositions s’ouvrent successivement au Musée du temps, « L’arbre cache-t-il la forêt ? »[7], « Le roi sommeil » (du 23 juin au 16 octobre 1994) et « Symétrie »[8]. Prévues initialement sous une forme temporaire, les deux premières retiennent l’intérêt de Bernard Maitte, physicien et historien des sciences, directeur du centre de culture scientifique (CCSTI) de Villeneuve d’Ascq[9] ,qui les rachète et les transforme en version itinérante.

Sous le pilotage de Michel Woronoff, je coordonne la programmation et la réalisation des différentes manifestations, la communication, le commissariat des expositions et la recherche de financement. En 1990, le conseil régional de Franche-Comté, ne souhaitant plus saupoudrer ses subventions, choisit de concentrer son action et ses financements récurrents sur un seul CCSTI à vocation régionale, à savoir le Pavillon des sciences, situé au parc scientifique du Près-la-Rose, à Montbéliard. Alex Querenet, son directeur, par ailleurs militant de la culture scientifique, l’a fondé en 1986, avec Jean-Yves Bernaud, co-directeur. Ils s’entourent d’une équipe. Ce CCSTI, fort du soutien de pays de Montbéliard agglomération (PMA) et disposant de locaux adaptés et de professionnels, monte légitimement en puissance[10]. Il collabore étroitement avec le projet Aurore, l’association universitaire de culture scientifique.

Le centre Louis Pasteur, de son côté, reste avant tout une association reposant sur une équipe logistique et des moyens limités et aléatoires. L’association est avant tout une extension structurelle légère et souple de l’action de fond de l’Université ouverte en matière de culture scientifique, et c’est bien cette souplesse et ce dynamisme qui lui ont permis de créer et de réaliser avec succès de si nombreuses manifestations, en quelques années. Sans subvention récurrente, sans moyens humains spécifiques ni locaux propres pouvant apporter un socle solide et assurer un minimum de sécurité, elle poursuit difficilement ses actions. Par la suite, un autre projet d’animation scientifique, « Terres de Louis Pasteur », prend le relais dans le Jura autour des maisons de famille du savant jurassien, à Dole et à Arbois.

Néanmoins, en 1995, date commémorative de la mort de Louis Pasteur, M. Woronoff, qui préside alors l’université de Franche-Comté, me confie la réalisation opérationnelle[11] de deux colloques : « Savant et société aux XIXe et XXe siècles » (18 et 19 mai 1995), à Dole, et « Les stratégies de lutte contre les maladies infectieuses un siècle après Louis Pasteur » (22 et 23 septembre 1995).

Ce dernier se tient à nouveau à la Saline royale d’Arc-et-Senans et bénéficie du soutien du conseil régional de Franche-Comté et du département du Jura. Il est organisé de manière bilatérale avec le colloque anniversaire international de l’Institut Pasteur, à Paris.

Ces deux manifestations scientifiques accueillent chacune des conférenciers scientifiques de renom international[12].

Ces années très actives chargées d’évènements, la belle synergie et la confiance qui nous ont portés avec M. Woronoff ont représenté une aventure culturelle originale et exceptionnelle dans le paysage de la culture scientifique universitaire de l’époque.