L’émergence d’expériences pluridisciplinaires a motivé les chercheurs de l’université de Franche-Comté dès les années 1960, grâce, notamment au développement d’études associant étroitement recherches historiques et sciences de la nature.

Cette évolution s’est accompagnée d’importantes restructurations. Elles ont d’abord concerné les sciences humaines, l’archéologie, l’histoire et le paléoenvironnement avec la naissance du DEA méthodes et techniques nouvelles en sciences de l’homme et de la société (SHS) dans les années 1970 et avec la création, en 1981, de l’unité mixte de recherche (UMR) CNRS Chrono-écologie.

En 1989, l’Institut des sciences et techniques de l’environnement (ISTE) fédère les recherches en environnement et, en 1992, les médecins et biologistes de la santé travaillant dans le domaine de l’environnement se regroupent au sein de l’unité santé et environnement rural de Franche-Comté (SERF). En 1998, les biologistes œuvrant sur l’environnement créent le laboratoire de Biologie environnementale (LBE). La même année, les thèmes d’étude de la géologie sont réorganisés. En 2004, la maison des sciences de l’homme et de l’environnement (MSHE) se démarque des autres MSH du réseau autour de la thématique homme, temps, territoires, environnement. Ces restructurations permettent l’ouverture d’un enseignement original en archéologie liant sociétés, cultures, environnement et territoires, ainsi que du DEA environnement, santé, société. Des réponses communes à des appels d’offres régionaux, nationaux et internationaux sont alors possibles, à l’image du PPF milieux naturels-milieux anthropisés qui préfigure déjà la volonté de regroupement des équipes impliquées.

Le 1er janvier 2008 nait ainsi le laboratoire Chrono-environnement, issu de la fusion de l’unité mixte de recherche CNRS Chrono-écologie, des équipes USC INRA LBE et Géosciences, incluant aussi une partie des équipes SERF et Physiopathologie et épidémiologie de la résistance aux anti infectieux (PERAI).

À l’époque, beaucoup jugent irréaliste ce défi de taille en raison de sa complexité : un laboratoire trans-UFR, multisites, pluri-organismes (CNRS, université, INRA, ministère de la Culture, INRAP, centre hospitalier universitaire de Besançon, puis plus tard CEA) et sans équipes ! Mais certains décideurs croient en l’avenir du projet et l’accompagnent. Tout d’abord, Françoise Bévalot, présidente de l’université de Franche- Comté jusqu’en 2006, qui encourage fortement un tel regroupement. Puis ses successeurs (Claude Condé, Jacques Bahi) trouvent les moyens nécessaires pour le réaménagement des locaux afin de regrouper les différentes équipes d’origine. Pour le CNRS et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le défi est de taille. La nouvelle UMR doit réussir à effacer les partitions disciplinaires habituelles, anticipant ainsi ce que soutiendra le nouvel institut INEE du CNRS, à partir de 2009. Il faut convaincre tant à l’extérieur qu’à l’intérieur et revoir la copie à de nombreuses reprises. L’originalité d’un tel regroupement perturbe également les instances d’évaluation comme l’AERES[1], aujourd’hui HCERES[2], habituées à plus de classicisme. Localement, l’appui financier très important des conseils régionaux successifs est indispensable au développement souhaité par les chercheurs. Au cœur de chaque équipe fondatrice, ces derniers doivent intégrer ce concept pluridisciplinaire innovant de travailler en croisant d’autres sciences que leur propre discipline d’origine. Les initiateurs du projet sont Pierre-Marie Badot, professeur de biologie environnementale ; Patrick Giraudoux, professeur d’écologie ; Didier Marquer, professeur de géologie ; Jean-François Viel, professeur de santé publique et épidémiologie ; et Hervé Richard, directeur de recherche CNRS, paléo-environnementaliste (qui sera le premier directeur de Chrono-environnement). Depuis, le laboratoire Chrono-environnement, pluridisciplinaire et multisites, s’est agrandi en 2012 en accueillant deux UMR du CNRS : le Laboratoire de chimie-physique et rayonnements – Alain Chambaudet (LCPR-AC) et le groupe informatics et radiation physics for medical applications (IRMA) de FEMTO-ST.

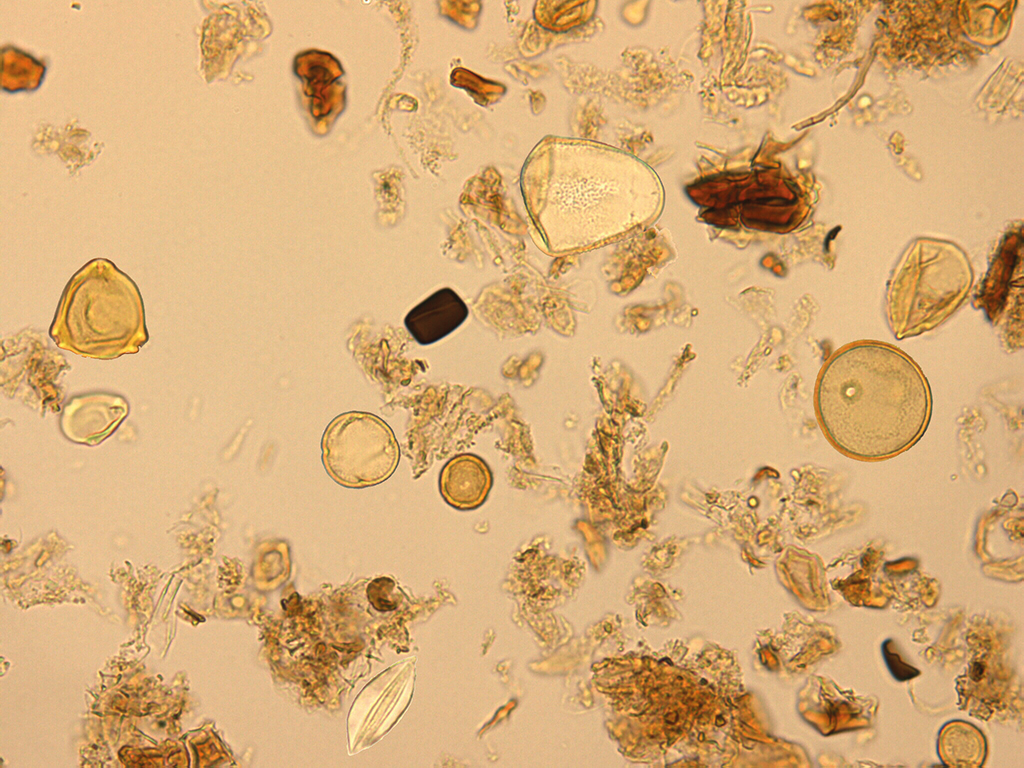

Aujourd’hui, ce projet original tient une place unique dans le paysage de la recherche française et internationale.En 2023, le laboratoire Chrono-environnement compte environ 290 personnels, dont 70 doctorants et post-doctorants. De la géologie à l’archéologie et au paléoenvironnement, de l’écologie à l’écotoxicologie, en passant par la chimie et la microbiologie, les thématiques qui structurent l’unité ont en commun un grand nombre de mots-clés et intègrent les notions d’environnement, de socio-écosystèmes et de trajectoire, sur un temps plus ou moins long, donnant pleinement son sens au nom du laboratoire, Chrono-environnement.

Le concept commun qui relie tous ses membres est la compréhension des interactions actuelles et passées entre l’homme et l’environnement pour prévoir et prévenir les conséquences du changement global.