La volonté de créer un pôle universitaire dans le Nord Franche-Comté est ancienne[1]. Elle répond à une forte attente d’enseignement supérieur de la part des étudiants, de leur famille et des chercheurs. Elle se conjugue avec celle des élus et des industriels qui se mobilisent pour le développement économique local, exigeant des cadres qualifiés dans une zone géographique qualifiée de « la plus industrielle de France ». Dans les années 1960, alors que le nombre d’étudiants poursuivant leur formation après le baccalauréat augmente avec une rapidité inédite, la proportion d’étudiants originaires du Nord Franche-Comté reste faible. En effet, la population, en grande partie ouvrière, n’a pas les moyens de permettre à ses enfants d’aller étudier dans une grande ville proche.

En 1968, la création de l’IUT de Belfort[2] ouvre le premier ancrage régional non bisontin de l’université de Franche-Comté. Le 8 octobre 1968, les 110 premiers étudiants en DUT génie mécanique et génie électrique y effectuent leur rentrée dans les locaux tout récemment construits. D’autres filières suivent : en 1969, celle du département de génie informatique puis, en 1979, celle du département génie thermique et énergie. Les DUT sont des filières courtes, en deux années d’études. Ces formations répondent aux besoins des grandes entreprises locales et garantissent aux étudiants une employabilité immédiate. Conscients du rôle que joue l’enseignement supérieur pour l’insertion professionnelle régionale de la jeunesse et pour le développement de leur territoire, les élus politiques et universitaires accordent très vite une grande importance à ce dossier. En juin 1979, le président Pierre Lévêque se réjouit de la progression d’actions concertées dans les domaines culturels et scientifiques avec les municipalités de Belfort et de Montbéliard. Il étudie, avec leurs élus, les possibilités de saisir les autorités régionales et nationales sur le sujet.

Le besoin de nouveaux modèles de formation dans le supérieur devient une problématique nationale. Guy Deniélou, ingénieur chercheur au CEA, y travaille depuis dix années au sein d’un groupe de réflexion. Leur conclusion est que le relatif retard technique de la France résulte d’un certain mépris pour la technologie, vécue comme une sous-culture, sans reconnaissance en tant que science fondamentale, pas plus que comme science appliquée, et ne permettant pas d’accéder à des postes dirigeants. La technologie doit être enseignée avec des industriels qui siègent au conseil d’administration pour participer aux choix stratégiques, au conseil scientifique pour aider à en définir la politique scientifique, ou encore aux bureaux de département pour orienter les axes de formation. G. Deniélou milite pour la création d’un établissement pilote de sciences appliquées, qui permettrait l’émergence d’un nouveau type d’ingénieurs, développant une recherche de pointe dans ce domaine.

En 1971, année de l’introduction de la technologie dans les classes de 4e et de 2de, Olivier Guichard, ministre de l’Éducation nationale, désigne G. Deniélou pour créer et diriger l’université de technologie de Compiègne (UTC), au nord de Paris. L’établissement prototype est créé par dérogation en raison de son caractère expérimental[3]. L’UTC place la recherche appliquée en technologie au cœur de son enseignement, avec un intérêt pour le secteur concernant essentiellement la vie quotidienne et dont les résultats seront immédiatement transposables par transfert industriel. Qualifié à l’époque « d’ovni » et se heurtant aux vives réticences du monde universitaire d’alors, le modèle UTC fait ses preuves. Quinze ans plus tard, en février 1985, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’Éducation nationale, s’y rend en visite avec le président de la République François Mitterrand, et se montre très attentif à cet exemple innovant d’université de technologie.

Depuis qu’il est député du Territoire de Belfort, J.-P. Chevènement déplore le fait qu’il n’existe dans sa ville qu’une école d’ingénieurs, l’ÉNIB (École nationale d’ingénieurs de Belfort), créée en 1962. L’objectif de l’ÉNIB était de former des ingénieurs de production pour les grands groupes (Alstom, Bull, Peugeot) dont les sièges étaient établis à proximité. À l’époque, par exemple, l’usine Peugeot de Sochaux emploie 40 000 personnes, pour la plupart ouvriers. Sensibilisé à cette problématique, tout autant qu’à celle d’un droit d’accès plus démocratique à l’enseignement supérieur, le modèle de Compiègne retient tout l’intérêt du ministre. Les échanges avec G. Deniélou finissent de le convaincre de créer à Sevenans, dans son territoire, une bouture de Compiègne.

Très vite, dès mai 1985, il entame des négociations avec l’École de micromécanique de Besançon, l’UTC et les grands partenaires industriels de Franche-Comté : le projet se précise. C’est ainsi qu’à son initiative naît la première “petite sœur” de l’UTC[4], qui prend le nom d’Institut polytechnique de Sevenans (IPS), puisqu’elle est implantée en premier lieu au château de Sevenans, près de Belfort. Elle se spécialise dans les traitements des surfaces et la conception de produits industriels. . La rentrée initiale, assurée avec des enseignants et chercheurs de Compiègne, a lieu le 15 octobre 1985 et Fr. Mitterrand vient poser la première pierre le 31 mars 1987.

Cependant toutes les formations proposées à Belfort (BTS, IUT ou écoles d’ingénieurs) s’effectuent par sélection et ne concernent qu’un nombre de places très limité par promotion. Les dossiers de candidature des étudiants locaux sont en concurrence avec ceux qui affluent de toute la France. Or l’université repose sur deux concepts fondamentaux : elle est ouverte à tous, sans sélection à l’entrée, et les formations s’appuient sur la recherche qui s’y déploie. C’est ainsi que de premières antennes des unités de formation et de recherche bisontines s’ouvrent petit à petit dans le nord de la Franche-Comté.

Belfort dispose depuis 1973 d’une délocalisation de l’UFR sciences et techniques (ST) de Besançon[5], avec le laboratoire d’optique de Besançon (LOBe), unité mixte CNRS. Les chercheurs qui en sont à l’initiative, Gabriel Hostache, Jean-Pierre Prenel, Raymond Porcar et Jean-Marie Kauffmann, révèlent toute l’importance d’un enseignement universitaire scientifique local. Sous le mandat de Jean-François Robert, ils créent en 1984 la licence thermique et énergétique, initialement hébergée dans les locaux de la rue Hoche, dite « du Petit Lycée » (désormais Lycée Condorcet), rue Roosevelt.

À l’initiative de J.-P. Chevènement, Jean-Claude Chevailler, directeur de l’UFR droit et de sciences économiques à Besançon, et ses assesseurs (Jean-Paul Bonnamy, Paulette Chossenery et Serge Mactoux) réfléchissent à l’opportunité de créer une filière de cette UFR à Belfort. Dans cette UFR, la filière administration économique et sociale (AES) accueille de nombreux bacheliers technologiques, tout d’abord dans un premier cycle, puis dans un second cycle habilité par le ministère, mais ne disposant d’aucune dotation supplémentaire. Lors d’une rencontre à Belfort avec J.-P. Chevènement, les responsables de l’UFR lui proposent d’ouvrir une antenne belfortaine de premier cycle AES. Mais ils conditionnent cette demande à la création de trois postes de maîtres de conférences (sciences économiques, droit privé et droit public), exerçant à la fois à Belfort et à Besançon. Le maire de Belfort entend l’argument selon lequel un premier cycle de la filière AES pourrait être une poursuite d’études intéressante pour des étudiantes et étudiants titulaires du bac G, issus de couches sociales modestes. Ces filières tertiaires pourraient leur offrir une insertion professionnelle diversifiée et recherchée dans ce bassin d’emploi nord franc-comtois. Bien que plutôt enclin à ouvrir une filière de droit, ce qui se réalisera en 1998, J.-P. Chevènement est réceptif à ces arguments et valide la proposition d’ouverture, en 1990 à Belfort, d’un premier cycle AES, suivi deux ans plus tard par un second cycle. Et les demandes de moyens en postes sont satisfaites, tant à Belfort qu’à Besançon.

La ville de Belfort, le département du Territoire de Belfort et la chambre de commerce (CDCI) unissent leurs efforts pour que cette filière s’installe en 1990. L’ancien musée Delabre, rue Roussel, dans la vieille ville, est aménagé pour accueillir les étudiants dans les meilleures conditions. À l’instigation de J.-P. Chevènement, Françoise Bouvier, maître de conférences en droit privé à Besançon, revient à Belfort d’où elle est originaire, pour organiser cette nouvelle filière de l’université de Franche-Comté, véritable réussite. Dès la première année, un nombre important d’étudiants s’y inscrivent sans pénaliser les effectifs à Besançon, qui ne varient pas de façon importante.

À Montbéliard, André Boulloche (1915-1978), député-maire de Montbéliard, militait, dès le milieu des années 1960, pour que l’université de Besançon se déconcentre vers le Nord Franche-Comté. En 1971, président du district urbain du pays de Montbéliard (DUPM), il fait réserver, dans le plan d’occupation des sols du secteur de la Petite Hollande, les terrains nécessaires à la construction d’un futur campus – action bien utile par la suite.

Il faut cependant attendre le début des années 1990 pour que l’enseignement supérieur universitaire montbéliardais voie le jour. L’initiative vient de l’IUT de Belfort qui souhaite ouvrir un 6e département consacré aux mesures physiques. Après une réflexion commune des responsables de l’IUT et des collectivités et des industriels locaux, cette nouvelle formation s’implante à Montbéliard en 1991. Les cours débutent dans des locaux préfabriqués, installés rue du Mont Bart. À la rentrée de 1992, après sélection des 231 candidatures reçues, la deuxième promotion de 1re année compte 52 étudiants. Une nouvelle option techniques instrumentales s’ouvre pour les étudiants de 2e année, en réponse aux besoins de l’industrie et de la recherche appliquée sur les mesures traditionnelles et assistées. Une collaboration s’établit avec la société PSA, l’un des partenaires privilégiés de ce nouveau département. En 1991, les locaux rue du Mont Bart abritent également un DEUG de langues étrangères appliquées, première émanation de l’UFR SLHS bisontine.

Devant le succès rencontré par ces formations, qui répondent aux attentes de la population et aux besoins du milieu socio-économique, élus et universitaires du nord de la Franche-Comté revendiquent la création d’un pôle universitaire à part entière. L’objectif de démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur apparaît comme un « acte de justice sociale, moyen de lutte légitime contre les inégalités socio-économiques et géographiques, permettant aux étudiants des zones éloignées de suivre des études, sans avoir à quitter le foyer familial »[6]. Pour tous ces motifs, l’université de Besançon ne peut qu’être favorable à cette ouverture. De leur côté, les élus bisontins, malgré leurs craintes d’une concurrence économique ou d’une perte d’attractivité de la capitale régionale, ne sont pas en mesure de s’opposer à cette délocalisation[7]. L’université et la municipalité de Besançon émettent toutefois une réserve : cette nouvelle implantation ne doit jamais devenir une seconde université régionale, de plein exercice, et donc concurrente.

L’ouverture des débats relatifs à la création de cette antenne universitaire coïncide avec l’entrée de ces personnalités extérieures au conseil d’administration de l’université. C’est pourquoi ce dossier sensible d’aménagement du territoire fait l’objet de vives négociations entre les différents protagonistes. Pour qu’il puisse aboutir, un certain nombre de difficultés doivent être résolues avec le ministère de l’Enseignement supérieur, auxquelles s’ajoutent le rôle et le poids de personnalités politiques diverses et influentes[8]. Pour faciliter le dialogue sur le terrain, Michel Woronoff, président de l’UFC, confie à Jean-Marie Kauffmann, enseignant-chercheur reconnu dans le Nord Franche-Comté et précédemment directeur de l’IUT de Belfort (1975-1989), la mission de coordination du développement de l’enseignement supérieur à Belfort et à Montbéliard (1991-1996). Cette volonté de consolider un réseau universitaire sur l’ensemble de la Franche-Comté est inscrite dans le contrat quadriennal de développement 1992-1995, signé par M. Woronoff le 10 juin 1992. Il est conforme au schéma « Universités 2 000 » et se prolonge par la mise en application du XIe contrat de plan État-région. Les sites du maillage sont Besançon et Belfort Montbéliard.

Le projet se finalise ainsi en 1991, lorsqu’est créée une nouvelle UFR, la sixième de l’UFC, qui prend l’appellation d’UFR Sciences, techniques et gestion de l’industrie (STGI), dont Raymond Porcar est le premier directeur (1991 à 2001). À la différence des cinq autres UFR existantes à Besançon, cette composante est pluridisciplinaire et géographiquement bicéphale. Elle rassemble les différentes formations existantes, qui ont bien fait leurs preuves depuis plusieurs années, toute nouvelle filière appelée à ouvrir dans l’une des deux villes pouvant s’y ajouter. Cette nouvelle composante universitaire est dotée de 11 enseignants et enseignants-chercheurs sur poste, 53 enseignants vacataires et d’une équipe administrative et technique de 10 personnes pour assurer son fonctionnement auprès des 534 étudiants inscrits.

De gauche à droite, Micheline Bentolila, secrétaire de direction de Raymond Porcar, Philippe Vuillemin, responsable financier, Isabelle Christen, secrétaire IGE du laboratoire département énergie de FEMTO-ST, Cidalia Das Neves, 1re responsable administrative contractuelle lors du 1er mandat de Raymond Porcar, puis à la scolarité sciences de Louis Néel, et Jocelyne Joriot, responsable administrative de l’UFR STGI.

Georges Pannetton

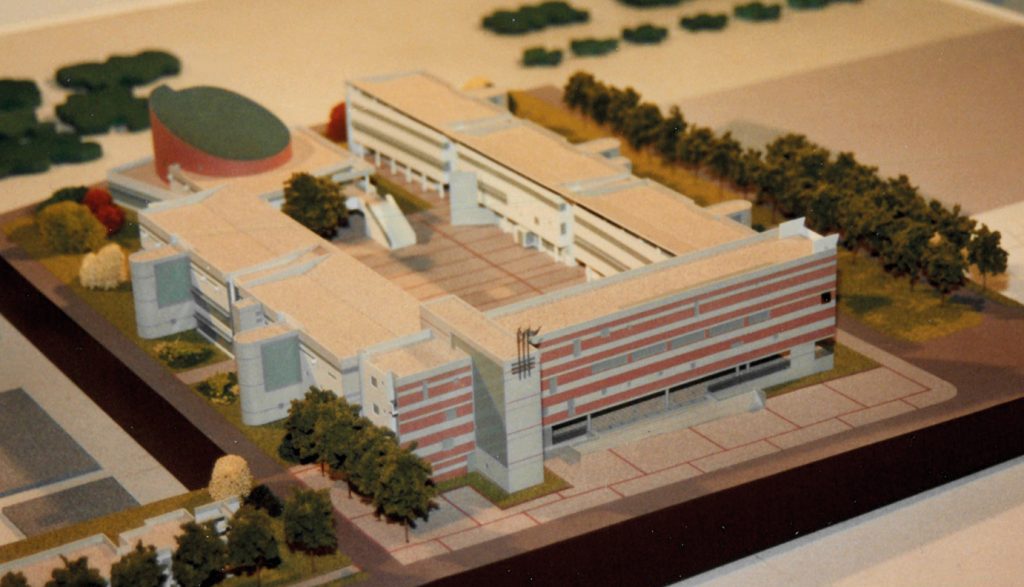

L’UFR STGI prenant corps administrativement, la décision de construction d’un pôle universitaire est actée dans le cadre du projet de développement de l’Aire urbaine. Dans ce projet architectural structurant, les nouveaux bâtiments sont destinés à héberger les formations dispensées par l’IUT, qui a pris l’appellation d’IUT de Belfort Montbéliard, et celles de l’UFR STGI. À Montbéliard, le terrain d’implantation de ces nouvelles constructions dans le quartier de la Petite Hollande[9], réservé à ce dessein, est disponible. Grâce à la mobilisation du DUPM[10], des collectivités et des pouvoirs publics, de l’État, du FEDER et des instances universitaires, le projet se concrétise[11]. Le plan du futur campus universitaire des Portes du Jura est validé en 1990, les travaux se déroulent de mai 1991 à décembre 1992.

UFR STGI. Rafik Bounazou.

L’architecte lauréat de l’appel d’offre de cette commande publique est Carlos Jullian de la Fuente. Fasciné par Le Corbusier, il fonde son travail sur la géométrie, les proportions et le parcours.

Georges Pannetton.

Au démarrage du tracé du plan d’ensemble du pôle, Carlos Jullian de la Fuente développe de multiples rectangles d’or[12] à partir des deux carrés identiques accolés, dessinant le plan de la place centrale du campus. La bibliothèque, telle un navire amiral, et le grand amphithéâtre (qui devient le 22 mai 2023 l’amphithéâtre François-Vion-Delphin[13]) constituent les deux repères à partir desquels rayonnent les axes d’architecture et les espaces verts. Les constructions très géométriques (4), colorées avec des aplats, des encadrements ou des ponctuations de vert, de bleu, de jaune ou de rouge, donnent parfois une impression d’inachevé, avec le béton brut, ou d’infini, avec des ouvertures qui transforment les paysages en tableau évoluant au fil de saisons. L’absence de clôture autour du site amplifie la respiration. L’attention portée par l’architecte au bien vivre séduit les usagers du lieu.

Georges Pannetton, 2005.

En octobre 1992, ce sont les étudiants, enseignants et personnels administratifs du département mesures physiques de l’IUT qui investissent en premier le site neuf et l’UFR STGI s’y installe en 1993. L’UFR héberge le DEUG de langues étrangères appliquées (LEA) et le DEUG de sciences de la vie. Le 15 novembre 1994, le pôle universitaire, dénommé « des Portes du Jura », est inauguré par François Fillon, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. En mai 1996, la fin de la première tranche est inaugurée, et la première pierre de la seconde tranche scellée.

De gauche à droite : Monique Rousseau, députée de Montbéliard, Philippe Joutard, recteur de l’académie de Besançon, Pierre Chantelat, président de la région Franche-Comté, Louis Souvet, sénateur-maire de Montbéliard et Noël Fournier, sous-préfet de Montbéliard. Absents sur ce cliché : Claude Oytana, président de l’UFC, et Raymond Besson, délégué régional à la recherche et à la technologie.

Georges Pannetton.

Le 26 octobre 2001, sous la présidence de Françoise Bévalot, la deuxième tranche des travaux du site universitaire est inaugurée. Elle livre deux nouveaux bâtiments de 1 800 m2 : l’un héberge, pour l’UFR STGI, des formations ouvertes depuis 1998[14] ; l’autre, pour l’IUT, concerne le département services et réseaux de communication (1997). Les nouveaux locaux permettent également d’intégrer les laboratoires de recherche[15] et une offre de formation enrichie au fil des années. Petit à petit, des services pour les étudiants (santé, orientation stage emploi et sports), une maison des étudiants (la MéMo), un restaurant et des résidences universitaires du Crous Bourgogne Franche-Comté viennent s’y installer et animent la vie du campus.

À Belfort, l’UFR STGI s’enrichit également, en 1993, d’un nouveau bâtiment de 4 082 m2, une ancienne caserne totalement rénovée issue du patrimoine historique de cette ville de garnison, qui prend le nom de Louis Néel (1904-2000)[16].

UFR STGI.

Dès son ouverture, il abrite le département des sciences de l’UFR : le DEUG technologie industrielle, la licence et la maîtrise ingénierie électrique (1992), la maîtrise des sciences et techniques en énergie industrielle[17], le diplôme d’études approfondies (DEA) analyse et optimisation en énergétique[18], le DEA production et transformation de l’énergie électrique (PROTÉÉ, 1991)[19] et le DESS gestion des énergies industrielles. L’inauguration de la première tranche a lieu le 19 février 1993[20]. La seconde, dont un amphithéâtre de 160 places, est livrée à l’automne suivant. L’offre de formation en sciences économiques et de gestion, toujours constituée par la filière AES, et située rue du général Roussel, est complétée par un DEUG de droit en 1998, puis par une licence et un master droit de l’entreprise, en 2017.

Georges Pannetton, oct. 2006.

En 1997, J.-P. Chevènement préside « l’Aire urbaine 2 000 », une association regroupant les collectivités de Belfort, de Montbéliard et d’Héricourt. Le 8 mars, lors d’une séance du haut conseil, il revendique un développement de l’enseignement supérieur plus important, au regard d’un potentiel de 5 000 étudiants supplémentaires qui pourraient y être accueillis. Christian Proust, président du conseil général du Territoire de Belfort, estime, pour sa part, à 6 000 le nombre d’étudiants (BTS, IUT et STGI), alors accueillis dans cette zone, soit trois fois plus que dix ans auparavant, ce qui porterait à terme le total à environ 11 000 étudiants[21].

Afin que la jeunesse de son territoire cesse d’être obligée de partir dans d’autres villes universitaires voisines pour étudier, J.-P. Chevènement souhaite passer à un stade supérieur, songeant à nouveau à « une université de plein exercice » et autonome dans le nord de la Franche-Comté, orientée vers les sciences technologiques. La conférence des présidents d’universités (CPU) tente depuis plusieurs années de calmer les ardeurs des politiques qui veulent tous leur université[22]. Pour Pierre Moscovici, ministre et conseiller général du Doubs[23], l’université de Franche-Comté, université régionale, doit reposer sur son pôle central renforcé à Besançon et sur un pôle nord-franc-comtois stable mais qui se doit d’être toujours plus attractif. Le président de l’UFC Claude Oytana, lui, ne voudrait pas que ce projet réduise la marge de création d’autres filières d’ingénieurs à Besançon. Afin de favoriser pleinement le dialogue dans ces négociations sensibles, C. Oytana, à son tour, confirme la nécessité d’instituer un vice-président chargé du développement de l’enseignement supérieur du Nord Franche-Comté[24], mandat sur lequel Pierre-Marie Badot, enseignant-chercheur de l’UFR ST, est élu[25].

En avril 1998, J.-P. Chevènement, (alors ministre de l’Intérieur depuis le 4 juin 1997) obtient l’accord de Claude Allègre, ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie (1997-2000), pour fonder une nouvelle université franc-comtoise, l’université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM). Ce nouvel établissement naît de la fusion de l’Institut polytechnique de Sevenans (IPSé)[26] et de l’École nationale d’ingénieurs de Belfort, l’ÉNIB[27]. Complémentaires, les deux écoles recouvrent des secteurs voisins en matière de technologie : la première sur la conception et la seconde plus orientée sur la production. En janvier 1999, l’UTBM rejoint ainsi le cercle restreint des universités technologiques, après celles de Compiègne et de Troyes[28].

La même année, la ville de Belfort se dote, elle aussi, d’une belle bibliothèque universitaire. Le projet et sa réalisation sont confiés aux architectes Emmanuelle et Laurent Beaudoin[29], qui ont également conçu la BU Proudhon du campus de la Bouloie, à Besançon (1998). Ces deux bâtiments universitaires reçoivent ensuite le label d’architecture contemporaine remarquable. Le 1er janvier 2008, le site universitaire belfortain s’étoffe avec l’intégration de l’IUFM, héritage de l’ancienne École normale[30]. Il propose des formations diplômantes de niveau master (bac +4 et bac +5) pour accéder aux concours de l’enseignement.

Depuis le rapprochement opéré grâce à un protocole d’accord, signé le 23 octobre 2015 entre l’UFC et l’UTBM, sous le mandat de Jacques Bahi, les collaborations se renforcent. Sur la base des compétences scientifiques communes des laboratoires de l’aire urbaine, émergent un pôle énergie à Belfort et un pôle transport et mobilités à Montbéliard. Par la suite, ce dernier accueille également le pôle Numérica, spécialisé dans les sciences et technologies de l’information et de la communication. C’est également en 2015 que l’UFC et l’UTBM font partie des membres fondateurs d’UBFC (université Bourgogne Franche-Comté).

À partir de 2012, le projet Éco’Campus 2020[31], vise à rationaliser des implantations, alors réparties de façon peu cohérente sur cinq sites, en désormais trois campus thématiques. À Belfort, sur le site du Techn’hom, un campus sciences et ingénierie sur l’énergie et les enjeux de la transition énergétique, et notamment l’hydrogène, constitue le premier axe du projet. Au centre-ville de Belfort, deux autres campus sont dévolus au secteur tertiaire. Les formations liées au commerce, au droit et à la gestion administrative sont accueillies sur le site de l’Espérance, dans le bâtiment Louis Néel rénové et agrandi. Un campus consacré aux métiers de l’éducation et de l’animation réunit le département carrières sociales de l’IUT et l’ÉSPÉ (école supérieure du professorat et de l’éducation), au site Marc Bloch, faubourg des Ancêtres, non loin de la bibliothèque universitaire Lucien Febvre[32]. À terme, les sites de Roussel et du parc technologique ont vocation à être abandonnés.

En 2019, les sites universitaires de l’aire urbaine de Belfort Montbéliard forment le troisièmecampus de Bourgogne Franche-Comté par la taille (plus de 7 500 apprenants et 250 enseignants-chercheurs) et le premierpour ses formations d’ingénieurs[33]. Il comprend l’UFC (3 100 étudiants)[34], l’UTBM (3 000 étudiants, dont 90 % d’élèves-ingénieurs), l’École supérieure des technologies et des affaires (ESTA, 250 étudiants), l’Institut de formation aux métiers de la santé (IFMS, 700 étudiants), le CFA industriel (400 apprentis techniciens supérieurs ou ingénieurs). Dans ce contexte, la gouvernance spécifique du pôle métropolitain Nord Franche Comté est réaffirmée.

En mars 2023, l’UFC STGI fête ses 30 années d’existence et, en octobre, l’IUT Belfort Montbéliard prend le nom d’IUT Nord Franche-Comté. En 2023-2024, l’UFC compte 1 947 étudiants au site de Belfort et 1 154 à celui de Montbéliard.