Vers 1975, alors que j’étais jeune « collaborateur technique » avant de devenir ingénieur d’études à l’Institut d’études comtoises et jurassiennes, Jean Charles, alors assistant d’histoire contemporaine, me conseilla de suivre les cours de Jean-Philippe Massonie, enseignant en statistique récemment recruté à la fac des lettres.

Georges Pannetton

L’arrivée de ce « scientifique » a marqué le début d’un bouleversement dans les méthodes de travail des littéraires de la faculté. Après une première partie de cours théoriques d’information sur ce qu’est la statistique en général et son intéressante application dans les différentes disciplines, succédèrent des travaux pratiques divers, liés aux balbutiements de l’informatique.

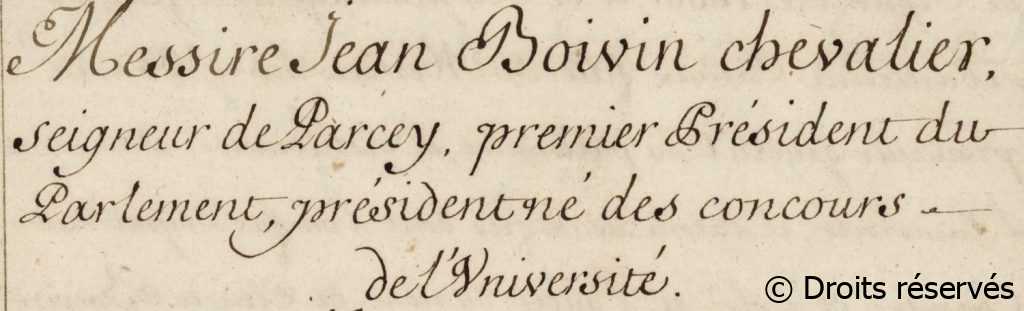

Je préparais alors une thèse sur une famille aux XVIIe et XVIIIe siècles. Très vite, Jean-Philippe me proposa de travailler, à titre expérimental, les éléments biographiques de ma thèse en appliquant la méthode statistique. Cela impliquait l’établissement d’un protocole, l’identification des données, le transfert sur des cartes perforées. Il fallait dans un premier temps effectuer les calculs au centre informatique de la faculté des sciences, puis utiliser des ordinateurs individuels « de bureau ». Ainsi, l’organisation de bases de données (pour la bibliographie, mais aussi l’édition) pouvait s’effectuer, avec les moyens du bord, chaque thème abordé nécessitant notamment la mise au point de « logiciels » en Fortran[1].

La première règle qu’il nous enseigna fut de travailler, non pour la fascination de cet outil si innovant, mais bien pour l’étude des contenus. Si nos données étaient scientifiques, elles devaient être humanistes avant tout. La mise en place d’un logiciel d’« analyse factorielle des correspondances » permit à chacun de suivre un processus de travail commun, par une comparaison entre secteurs des éléments qui y étaient inscrits. C’est ainsi que les littéraires, sous la direction de Jacques Petit, travaillèrent en comparant le vocabulaire contenu dans des textes, d’un même auteur ou sur un même sujet. Les géographes, les historiens, purent établir une grille de lecture en prenant pour base des éléments à comparer. Pour ma part, j’appliquais dans le cadre des études régionales sur les noms de famille ou les prénoms au XVIIe ou au XVIIIe siècle ou encore sur la désignation des terres sur le cadastre au XIXe siècle… Le tout sous la “surveillance” de Jean-Philippe qui, sans cesse, nous renvoyait à nos données, ramenant la statistique à sa finalité et non à la jonglerie de l’outil. Cette immersion dans des techniques originales a invité bien des chercheurs bisontins à présenter leurs travaux dans de nombreux colloques en France et à l’étranger. J.-Ph. Massonie alla jusqu’à organiser un colloque international de l’université de Franche-Comté chez lui, à Collonges-la-Rouge en Corrèze.

Mais son apport à l’UER de lettres et sciences humaines ne fut pas seulement scientifique. L’emprise qu’il avait acquise sur l’esprit toucha également l’organisation quotidienne de l’institution. C’est ainsi que, de fil en aiguille, J.-Ph. Massonie accéda à la direction de l’institution lorsqu’il fut élu doyen de la faculté des lettres en 1990 (mandat renouvelé en 1995). Cette même année, pour ne citer qu’un exemple, il manifesta à la tête des étudiants afin d’obtenir les locaux de l’ancien commissariat de la rue Goudimel pour les étudiants de la fac des lettres[2]. Peu avant son départ en retraite, face aux critiques que lui valurent son refus de comptabiliser les grévistes lors d’une manifestation à la faculté, il démissionna du poste de doyen.

En dépit des remarques acerbes provoquées par ses discours iconoclastes et par son comportement atypique et rebelle, il était conscient qu’une nouvelle voie était ouverte et suffisamment clairvoyant pour prévoir que ses successeurs directs au décanat seraient de ses disciples : Claude Condé, puis Jean-Jacques Girardot… Il se définissait comme un « paysan de la Corrèze » : ses tenues vestimentaires, loin du costume-cravate de règle, tranchaient dans les réunions et réceptions des officiels bisontins. Son esprit critique s’est aussi amusé à la littérature, à usage interne, en rédigeant des « Lettres du baron d’Albussac, sur le Royaume des lettres » et d’autres pamphlets sur la vie de l’université de Besançon. Pour ce qui me concerne, le travail avec Jean-Philippe a marqué ma personnalité, aux niveaux humain et intellectuel – et je ne suis pas le seul – autant que l’enseignement reçu de Pierre Lévêque, ce qui n’est pas peu dire. Ces deux personnages, qui ont laissé leur empreinte intellectuelle à la faculté des lettres, ne sont sans doute pas aussi antinomiques qu’il a parfois été dit.