Devant l’augmentation du nombre d’étudiants induite par les réformes successives, les locaux situés à l’hôpital Saint-Jacques s’avèrent insuffisants pour accueillir les étudiants de l’école nationale de médecine et de pharmacie de Besançon. Le professeur Maurice Bruchon (1901-1979), son directeur entre 1961 et 1964, sollicite la ville de Besançon et le rectorat de l’académie, qui décident de transférer cette école de l’autre côté de la place Saint-Jacques, dans les bâtiments désaffectés de l’arsenal militaire cédés en août 1963 par le ministère des Armées à la ville de Besançon[1].

De premiers travaux sommaires[2] sont validés dès l’été 1963 et très rapidement menés en prévision de la rentrée du 15 octobre suivant. Une partie de l’école s’y installe. Par le décret du 11 janvier 1967, l’école nationale de médecine et pharmacie se mue officiellement en faculté de médecine[3], le professeur Paul Laugier (1967-1968) en devient le premier doyen, Pierre Magnin (1968-1970) lui succèdant. L’afflux croissant des étudiants impose un aménagement plus important, avec des travaux qui s’échelonnent sur plusieurs années. Le 17 février 1967, le conseil municipal accepte un nouveau projet d’aménagement des locaux[4] pour la faculté de médecine – la livraison est souhaitée pour la rentrée universitaire d’octobre 1968.

Le décret du 7 décembre 1968[5]établit enfin la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Une bibliothèque de section s’y développe, intitulée « bibliothèque Michel Gaudard », du nom d’un étudiant en médecine décédé accidentellement et dont les parents[6] ont fait un don à la bibliothèque de la faculté, en sa mémoire.

En 1971, lors de la création des universités en application de la loi Edgar Faure, la faculté de médecine et pharmacie devient l’UER (unité d’enseignement et de recherche) des sciences médicales et pharmaceutiques. Une autre UER de recherches biologiques et médicales (UER BEM) la complète. Les crédits d’investissement du ministère de l’Éducation nationale pour 1973[7] ouvrent une enveloppe de 1,5 million de francs destinés à une troisième tranche de travaux d’aménagement. Le ministère exige en retour que la ville de Besançon abonde les crédits de la première tranche d’un montant équivalent, soit 1,5 million de francs, augmenté de la somme de 375 000 francs pour les crédits d’équipement.

Des travaux de grande ampleur, concernant différentes ailes du site, sont alors réalisés en deux tranches[8]. À titre d’exemple, le bâtiment N, dans la deuxième tranche, bénéficie d’une complète restructuration dans laquelle seuls les murs extérieurs et une partie des planchers du rez-de-chaussée et du premier étage sont conservés. Il est également réhaussé de trois niveaux supplémentaires et doté de quatre cages d’escaliers et d’un monte-charge.

À l’invitation du recteur Pierre Magnin, Alice Saunier-Seïté, secrétaire d’État aux Universités, inaugure le 5 juillet 1976 les locaux rénovés de la nouvelle faculté de médecine et de pharmacie et en présence de Pierre Lévêque, président de l’université, de Louis Cotte (1971-1976), doyen de la faculté de médecine-pharmacie, et de Jean Minjoz, maire de Besançon[9]. Au cours de sa visite, elle exprime sa surprise devant l’effort consenti pour adapter un bâtiment historique à l’enseignement supérieur et à la recherche, sans que celui-ci ait perdu de sa valeur architecturale[10].

Parallèlement, depuis 1975, le site de l’Arsenal accueille également les enseignements de la toute nouvelle unité d’enseignement et de recherche en éducation physique et sportive (UER EPS), qui a rencontré des débuts bien difficiles. En effet, bien que sa création relève d’un décret du 10 avril 1969, c’est seulement en 1975 que le recteur P. Magnin réussit à l’imposer et décide de son implantation dans les locaux de l’Arsenal. Ce choix rencontre une forte opposition de l’UER des sciences médicales et pharmaceutiques, mais aussi de la ville de Besançon et des syndicats[11]. Jean-Michel Bonnard[12] en prend la direction et les référents scientifiques sont les docteurs Henry (président) et Jacqueline Duvernoy[13]. Les emplois du temps sont intégrés dans le fonctionnement général de l’UER de médecine, l’UER EPS est installée au quatrième étage du bâtiment N et ne dispose que de quatre salles de cours. Devant cette situation inconfortable, pendant son mandat, le recteur Magnin convainc la municipalité d’engager des travaux pour la construction d’une nouvelle entité à la Bouloie afin d’éviter les déplacements vers les installations sportives de la ville – déménagement réalisé en 1983.

L’UFR de médecine et de pharmacie reste alors l’unique occupant et développe ses activités. L’enseignement et la recherche nécessitant un service de reprographie[14], deux bâtiments provisoires, de type préfabriqués, sont installés à cet effet dans la cour de l’Arsenal. Le laboratoire de photographie de Georges Pannetton, qui pourvoit aux besoins iconographiques de l’UFR, est installé au troisième étage du bâtiment central de l’administration. Les effectifs des étudiants augmentent très fortement avec les années : en 1969-1970, ils s’élèvent à 1 301, plus du double (2 865) en 1984-1985. Une nouvelle implantation doit être réfléchie, corrélée au nouveau centre hospitalier universitaire (CHU), situé à Châteaufarine, disposant de parcelles disponibles aux alentours. En deux vagues, entre 2004 et 2011, l’UFR des sciences médicales et pharmaceutiques quitte à son tour l’Arsenal pour celui dit à présent « des Hauts-du-Chazal », à côté du CHU.

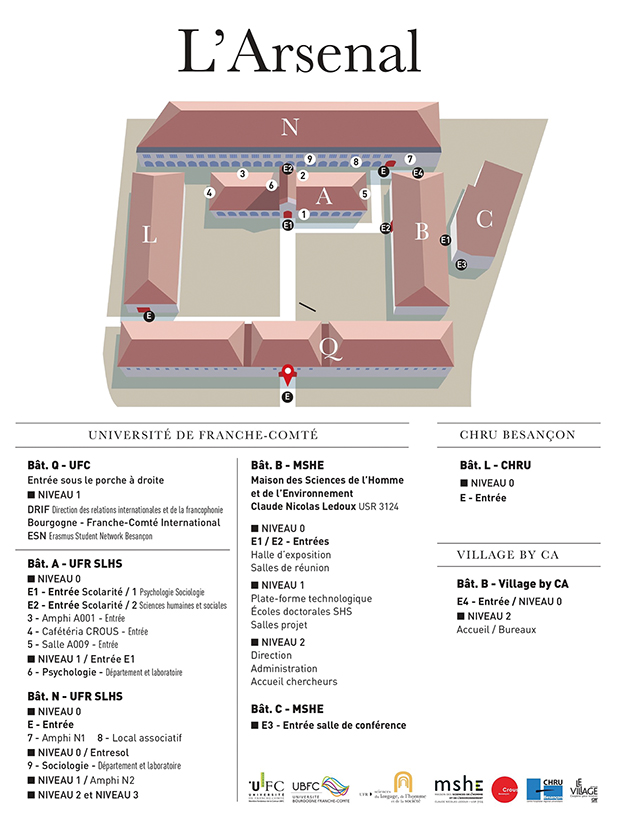

À partir de 2014, la reprise des lieux s’effectue par l’UFR SLHS (sciences du langage, de l’homme et de la société), trop à l’étroit au site de Mégevand, à quelques rues voisines. André Mariage, directeur de cette UFR, gère cette opération complexe de travaux et de déménagement des services. Ensuite, la psychologie et la sociologie, deux départements aux effectifs importants, et des scolarités en sciences humaines et sociales y emménagent.

Jacky Frossard.

À leur tour, les chercheurs et les services administratifs de la Maison des sciences de l’homme et de l’environnement (MSHE Claude Nicolas Ledoux) investissent les locaux rénovés du bâtiment B, où se situait l’ancien laboratoire d’anatomie de médecine. La construction d’une salle de conférences de 150 places jouxte le bâtiment, du côté de la rue Charles Nodier. L’ensemble est conçu par l’architecte Adelfo Scaranello. L’inauguration a lieu en février 2017 sous le mandat de Jacques Bahi.

En 2011, le bâtiment Q, situé face à l’hôpital Saint-Jacques, est investi dans son aile gauche, par la direction des relations internationales et de la francophonie (DRIEF). Des associations trouvent place au même étage : l’ESN (Erasmus student network) consacré à l’accueil et à l’intégration des étudiants internationaux, et Bourgogne-Franche-Comté International[15].

En 2021, afin de rendre plus cohérent le site de l’Arsenal, l’UFC et le CHU échangent les bâtiments Q/Q’[16] occupés par l’université contre la partie CHU de l’arsenal N. À cette occasion, afin de libérer totalement le bâtiment Q, la DRIEF déménage au dernier étage du bâtiment B, utilisé principalement par la MSHE. Le CÉROU (Centre d’études et de recherche sur l’olympisme) les suit dans des bureaux jouxtant la DRIEF. Le bâtiment L reste la propriété du CHU et accueille la formation de kinésithérapie, avant le déménagement dans le bâtiment de l’Institut de formation aux métiers de la santé (IFPS) aux Hauts-du-Chazal, début 2025.

Dès 2011, l’UFC inclut, dans son schéma directeur immobilier pour l’horizon 2025, le réinvestissement complet de la partie centrale de l’ancien Arsenal, avec notamment la décision (prise en 2017) d’une nouvelle réhabilitation et de la restructuration du bâtiment N, d’une surface de 7 500 m². Le financement de ce projet de 18 millions d’euros est assuré par l’État et la région Bourgogne-Franche-Comté.

En collaboration avec Grand Besançon métropole, le rectorat de l’académie de Besançon, maître d’ouvrage de l’opération[17], choisit d’expérimenter à grande échelle l’économie circulaire et le réemploi sur ce projet pilote. Les objectifs sont multiples : limiter la consommation et le gaspillage de ressources ainsi que la production de déchets ; réemployer et réutiliser les matériaux ; former des personnes en insertion aux nouveaux métiers de l’économie circulaire.

Désigné début 2021, l’atelier Novembre, associé au bureau d’études réemploi Albert & Co, propose un projet qui développe des espaces de vie et fait entrer la lumière jusqu’au cœur du bâtiment. Un choix restreint de matériaux permet de simplifier la lecture du projet, les matériaux bruts et biosourcés sont mis à l’honneur. Sièges d’amphithéâtre, portes, lavabos, planchers, châssis vitrés ou encore luminaires des années 1970 sont conservés et parfois transformés pour être réinstallés. Le chantier, débute à l’été 2022. En 2024, une intervention assez spectaculaire vient modifier l’élévation par la pose d’une immense baie vitrée ceinturant le bâtiment par une centaine de grands carreaux de 6 x 3 mètres, éclairant les deux nouveaux niveaux de la construction (avec dépose et pose des imposantes fermes de la charpente).

Gérard Dhenin.

En attendant l’achèvement prévu en 2025, les départements de sociologie et de psychologie de l’UFR SLHS, ainsi que des étudiants de licence d’autres disciplines (histoire…) sont hébergés dans des bâtiments temporaires, près de la résidence Canot.