Après Mai 68, la loi d’orientation de l’enseignement supérieur transforme en profondeur l’université française. Les anciennes facultés laissent la place aux UER (unités d’enseignement et de recherche), le titre de « Doyen » n’existe plus officiellement. Ce sont désormais des « directeurs » ou, beaucoup plus rarement, des « directrices » qui dirigent les UER, que la loi du 26 janvier 1984, dite « Savary », transformera en UFR (unités de formation et de recherche). Avec la « loi Faure », les universités s’affranchissent de la tutelle du recteur, elles doivent élaborer des statuts et élire un président [1]. La mise en application de la loi ne peut donc être immédiate : un processus s’engage, qui s’étend sur deux ans et demi. Les maîtres-mots de la réforme sont « participation » et « autonomie ».

À Besançon, cette période de transition se caractérise par une série de tractations et de pourparlers entre les différentes facultés. Tout d’abord, elles doivent élire un conseil transitoire de gestion où, cette fois, les étudiants, les assistants et les maîtres-assistants votent. Ces élections ont lieu en décembre 1968. En lettres, il existe déjà un conseil provisoire de gestion dont l’élection, fortement contestée par le comité d’action, a eu lieu le 13 juin. Lors des élections de décembre, une moitié des représentants est élue au scrutin direct et l’autre par les assemblées de département. De nouvelles élections étudiantes devront ensuite être organisées à chaque rentrée universitaire. Les enseignants votent dans un collège unique, ce qui sera remis en question plus tard, par un décret du 14 mars 1970.

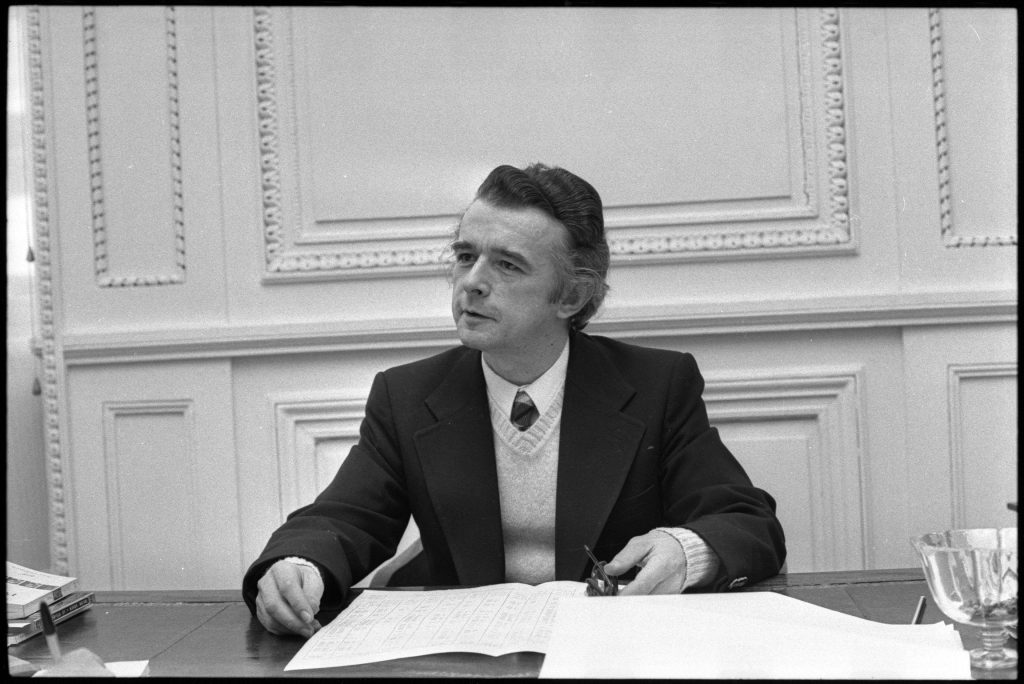

Tous les doyens sont réélus : Pierre Lévêque (1921-2004) en lettres, Jean Thiébaut (1922-2014) qui, en sciences, a succédé à René Jacquemain (1898-1994), le 19 juin. Paul Louis-Lucas (1924-2011), professeur de droit public, précédemment directeur du collège de droit, devient le doyen d’une faculté à la vie très éphémère puisqu’elle n’existe que de la rentrée 1968 au printemps 1969, lorsqu’elle devient une UER. Au reste, Paul Louis-Lucas démissionne en février 1969 à la suite d’une controverse concernant le licenciement d’un assistant, chargé de cours. Claude Jessua (1926-2021) professeur d’économie, lui succède en mars 1969. Ce même mois, le doyen de médecine, Paul Laugier (1910-2009), est remplacé par son assesseur, le pharmacologue Pierre Magnin (1926-2020).

Ces conseils transitoires de gestion fraîchement élus doivent transmettre au ministère le nombre d’UER qu’ils souhaitent constituer pour former la nouvelle université. La faculté des lettres est, à cette époque et pour de nombreuses années encore, la plus importante en nombre d’étudiants et de membres du personnel. Il est envisagé pendant un temps de créer deux UER, mais cette idée est vite abandonnée. En médecine, en revanche, sont créées deux UER : une de sciences médicales et pharmaceutiques et une consacrée à la recherche biomédicale. Le découpage final recouvre donc presque exactement le périmètre des anciennes facultés. En attendant l’élaboration des statuts et la mise en place de la première présidence élue, le conseil de l’université continue de siéger au rectorat. Ses réunions sont une affaire rondement menée : les séances durent entre deux et trois heures et le procès-verbal [2] tient, en général, sur cinq pages. L’essentiel de la vie politique et institutionnelle de l’université se déroule à l’intérieur et autour des conseils de gestion des UER. Les élus membres de ces instances gagneront un statut de grands électeurs puisqu’ils seront bientôt amenés à désigner les membres des futurs conseils des universités.

Les tractations se déroulent au sein d’une commission, en dehors des séances du conseil de l’université, sous l’égide du recteur Yves Pironneau (1923-1983). Une assemblée constitutive provisoire de 79 membres doit être élue au suffrage indirect par les conseils de gestion. Elle remplacera l’ancien conseil de l’université, rédigera les statuts du futur établissement et élira le premier président. Ce conseil de l’université, nouvelle mouture, sera divisé en cinq collèges : professeurs et maîtres de conférences, assistants et maîtres-assistants, étudiants, PATS (personnels administratifs, techniques et de service), personnalités extérieures. La mécanique est donc complexe.

Bibliothèque municipale de Besançon, photographie de L’Est Républicain, Ph 40096. Cliché Bernard Faille.

La question de la répartition des sièges entre les différentes facultés provoque de fortes tensions, d’autant plus que la loi impose une quasi-parité entre enseignants et étudiants, sans fixer de règle de proportionnalité selon les effectifs des facultés. En avril 1969, deux propositions s’affrontent ; l’une défendue par les UER de sciences et de lettres et sciences humaines, et l’autre, par les UER de médecine et de droit. Le recteur en fait une troisième, censée être un compromis entre les deux précédentes. Elle est rejetée par la délégation permanente du conseil de gestion de la faculté des lettres mais le recteur a le dernier mot. Sa proposition accorde 14 représentants aux sciences exactes et naturelles, 14 aux lettres et sciences humaines, 9 aux sciences médicales et pharmaceutiques et 2 à la recherche biomédicale, 9 aux sciences économiques et juridiques, 6 aux IUT, 3 à l’observatoire. La faculté des lettres est la seule à comporter plus de sièges étudiants qu’enseignants (7 contre 6), ce qui peut être interprété comme le signe de son sous-encadrement.

Au cours de l’année universitaire 1969-1970, le conflit des facultés s’intensifie. Le 13 février 1970, les deux doyens Thiébaut et Lévêque diffusent une lettre ouverte, dans laquelle ils annoncent qu’ils n’organiseront pas les élections de l’assemblée constitutive provisoire. Ce boycott est motivé par la perte du statut d’établissement public pour leur faculté alors que celle de médecine et de pharmacie, les IUT, l’institut de chimie le conservent. Un autre motif est la représentation insuffisante des personnels administratifs, techniques et de service, réunis dans un collège électoral unique dans la nouvelle assemblée.

Le 17 février, le recteur répond aux doyens dans l’Est républicain : le fait que seuls les IUT et les facultés de médecine (pour leurs relations avec les CHU) conservent le statut d’établissement public est prévu par la loi et il ne peut rien y changer. Les autres facultés n’auront pas le contrôle de leurs crédits. Ceux-ci seront remis au conseil universitaire qui aura la charge de les répartir. Cet article provoque la colère du conseil de gestion de la faculté des lettres du 18 février, notamment parce que le recteur a minoré, dans les chiffres communiqués au quotidien régional, les effectifs en PATS de la faculté.

Jacques Petit (1928-1982) propose alors la création de deux universités : l’une de médecine et de droit, et l’autre de sciences et de lettres. P. Lévêque soutient la proposition et la soumet au vote. Elle l’emporte par 35 voix pour, 6 abstentions et 0 contre. Lors de cette séance, André Rault, assesseur du doyen, déclare « qu’il ressort de tout ceci que deux Facultés fort jeunes à Besançon, Médecine et Droit, prétendent imposer leur volonté à l’écrasante majorité constituée par les Facultés des Lettres et des Sciences ». Cependant, la proposition d’université « lettres-sciences » est rejetée par les scientifiques lors de leur conseil transitoire de gestion du même jour, le 18 février 1970 : « la formule proposée par la Faculté des Lettres ne semble pas pouvoir être retenue ; elle aurait en particulier pour inconvénient de couper des scientifiques de toutes les autres U.E.R. ayant les mêmes affinités ».

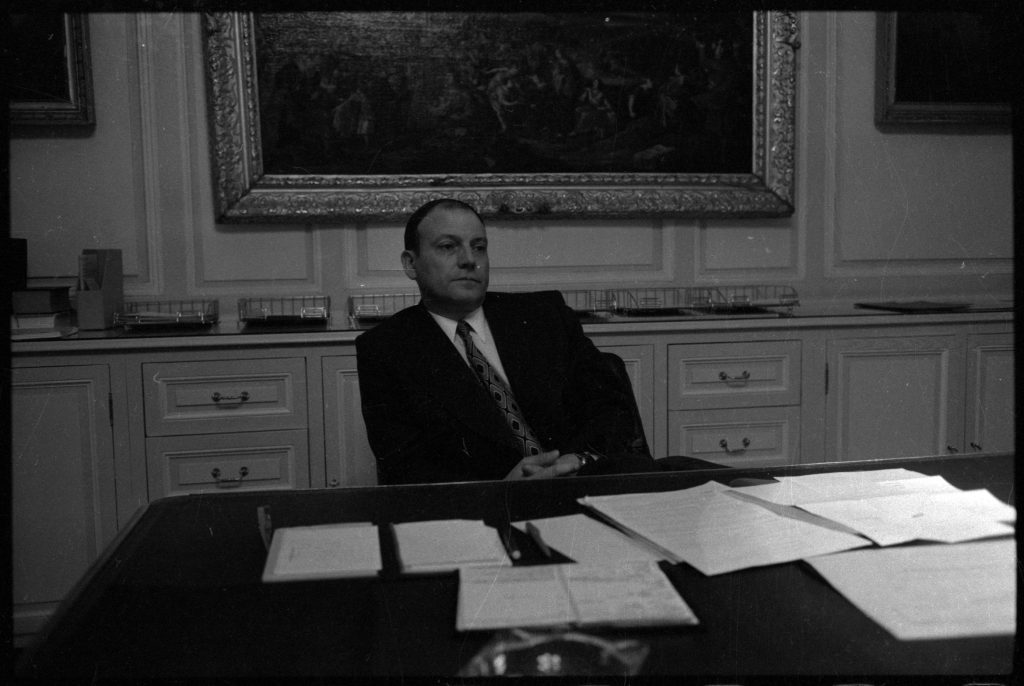

Le 4 mars, les facultés des lettres et des sciences tiennent chacune leur conseil de gestion. En sciences, le doyen Thiébaut annonce qu’une contre-proposition a été formulée à l’issue de la réunion commune des bureaux permanents des conseils transitoires des facultés des lettres et des sciences : elle consiste en la création d’une université lettres-droit et d’une université médecine, sciences, IUT, ENSCM, institut de chimie, observatoire et éducation physique et sportive. Il indique qu’il y a des réticences à la faculté de droit concernant l’idée d’un regroupement avec les lettres. Au conseil de gestion de lettres, le doyen Lévêque annonce que la faculté de droit « a priori ne semble pas hostile au projet ». Mais, de son côté, le directeur de l’UER droit et sciences économiques, Cl. Jessua, a déjà commencé à se réunir avec le recteur et son homologue de médecine et pharmacie, P. Magnin, pour travailler sur les futurs statuts. Ce dernier quitte bientôt l’assemblée provisoire car, à la fin du mois de mars, il est nommé recteur de l’académie de Clermont-Ferrand. Entre-temps, le conseil transitoire de la faculté de droit a sabordé le projet d’université « lettres-droit » en votant, à une très courte majorité, pour que le ministère se prononce rapidement sur « l’opportunité de la création de deux universités bisontines ». En d’autres termes, les juristes et les économistes ne défendent pas le projet.

À la rentrée 1970, P. Lévêque joint sa voix aux doyens des facultés des lettres de Clermont-Ferrand, Brest et de Vincennes pour protester contre l’interdiction qui leur est faite d’instituer un collège unique « enseignant » (mêlant professeurs des universités, maîtres de conférences, assistants et maîtres-assistants) : « le ministère de l’Éducation nationale achève de décevoir la grande espérance née au printemps 1968 », dit la lettre commune. Les élections aux conseils de gestion ont lieu en décembre : ils cessent alors d’être « transitoires ». Leurs membres éliront les représentants au conseil de l’université mais, si le vote étudiant n’atteint pas un quorum de 60 % dans les UER, le nombre de leurs sièges au niveau central sera proportionnellement abaissé. Finalement, la participation moyenne des étudiants en France est de 35 % : plus de 1 000 sièges dans les conseils des universités, sur 3 400, ne sont pas attribués. À l’UER de lettres et sciences humaines, J. Petit succède à P. Lévêque, dont le mandat est fini. À contrecœur, le conseil de gestion décide de participer à l’assemblée constitutive provisoire, même s’il n’en reconnaît pas la représentativité, faute de quoi l’UER n’obtiendrait pas de postes. Le ministère a, en effet, envoyé un télex au doyen dans lequel il lui fait savoir que « seules seront prises en considération les demandes de création de postes étudiées préalablement par les instances de l’université ».

Bibliothèque municipale de Besançon, photographie de L’Est Républicain, Ph 56902. Cliché Bernard Faille.

Le conseil de l’université se réunit le 10 mars 1971 à l’amphithéâtre A de l’IUT de Besançon pour élire le président, le vice-président et les membres de la section permanente. Louis Arbey (1908-1972), directeur de l’observatoire et président par intérim, indique qu’il a reçu un appel téléphonique d’Edgar Faure (censé faire partie du conseil, mais qui n’est jamais présent) pour s’excuser et donner procuration au doyen Jessua. Mais les membres refusent une procuration donnée par téléphone. Deux candidats se présentent : Paul Louis-Lucas et Jean Thiébaut. En séance, le professeur de linguistique Jean Peytard (1924-1999) demande aux deux candidats ce qu’ils pensent du fait que les deux principales UER sont sous-représentées au sein du conseil. Le doyen Thiébaut répond en indiquant son souhait d’obtenir une révision des statuts. Le professeur Louis-Lucas rétorque que « la solution au problème n’incombe pas au président mais au conseil tout entier ». D’autres questions sont abordées, notamment celle du secrétariat de l’université. Le président Arbey indique qu’il a demandé des créations de postes mais que le ministère estime que les postes nécessaires doivent être prélevés sur ceux attribués aux UER. Le vote se déroule. Le conseil décide que le président doit obtenir la majorité des deux tiers, soit 41 voix sur 74 votants. J. Thiébaut est élu au troisième tour de scrutin par 42 voix contre 29, un bulletin blanc et deux nuls. Le mois suivant, l’université s’installe « provisoirement » au premier étage de l’IUT de Besançon. Elle y restera 22 ans. Lors du conseil de gestion du 31 mars 1971, le doyen J. Petit « se félicite des excellents rapports établis entre la faculté des lettres et l’université ». Fait notable : les deux premiers présidents de l’université de Besançon sont les deux doyens qui, en 1969 et 1970, s’étaient élevés contre le risque de marginalisation de leur faculté.

Pendant cette période de transition, la création de la future université n’est pas la seule préoccupation. En fait, les débats sont dominés par le problème du manque de locaux. Celui-ci ne va cesser de se poser pendant au moins les vingt années qui vont suivre, couplé avec les difficultés financières, trait endémique des universités françaises.

À la rentrée de novembre 1968, un afflux considérable d’inscriptions à la toute nouvelle faculté de droit et de sciences économiques, alors située place Granvelle, la conduit à utiliser le Kursaal voisin comme amphithéâtre de dépannage. Celui-ci, très vétuste, fait travailler les étudiants dans des conditions catastrophiques : un froid de loup et une acoustique déplorable. Pendant un temps, il est envisagé que la faculté s’installe à Planoise mais, en octobre 1969, elle part à la Bouloie dans un nouveau bâtiment initialement destiné aux sciences naturelles. Cette installation, censée être provisoire, devient définitive ; les sciences naturelles restent place Leclerc jusqu’en 2018, dans un immeuble qui ne cesse de se dégrader.

Bibliothèque municipale de Besançon, photographie de L’Est Républicain, Ph 37125. Cliché Bernard Faille.

La faculté des lettres doit récupérer le bâtiment de la place Granvelle à la rentrée 1969. Le maire, Jean Minjoz, fixe les conditions : il s’agit d’un prêt qui ne durera que jusqu’aux vacances de l’été 1970, le bail ayant été révoqué avec le départ de la faculté de droit. Mais, lors du conseil transitoire de gestion du 12 mars 1969, P. Lévêque fait part de son inquiétude : « cet immeuble risque d’attirer les convoitises de la nouvelle université pour abriter ses locaux administratifs et le bureau de son Président ». Une certaine méfiance, voire défiance, vis-à-vis du pouvoir central s’exprime déjà dans ces propos. Les craintes du doyen ne se réaliseront pas car la nouvelle université n’est pas encore constituée en 1969-1970. Mais ce sera le cas 22 ans plus tard, pour l’hôtel Goudimel [3]. La faculté attend avec impatience la rénovation de les « ex-bureaux de l’EDF », aux Carmes [4] (à l’emplacement même de l’université de Besançon sous l’Ancien Régime). En fait, la vente n’a pas encore été finalisée : les crédits sont bloqués. La faculté commence à occuper le bâtiment illégalement, sans droit ni titre. Lors d’une conférence de presse le 23 octobre 1969, le doyen dénonce le gel des crédits, les locaux insuffisants, le manque de postes et l’absence de restaurant et de cité universitaires dans la Boucle bisontine. Pour engager une partie de bras de fer avec le ministère et le rectorat, le conseil transitoire de gestion décide de suspendre tous les cours à partir du 20 avril 1970. Quelques jours plus tard, tous les enseignants de la faculté reçoivent un courrier recommandé du recteur leur demandant de renvoyer une fiche indiquant s’ils ont effectué ou non leur service. À la fin du mois d’août, les travaux démarrent enfin dans les anciens bureaux d’EDF, ancien Café parisien.Il est bien sûr impossible que le bâtiment soit prêt pour la rentrée.

Bibliothèque municipale de Besançon, photographie de L’Est Républicain, Ph 41149. Cliché Bernard Faille.

Le 5 mai 1971, pour le premier conseil de l’université qui suit son élection, le président Thiébaut met les choses au clair : « Le problème de la faculté des lettres ne sera pas encore résolu. Avant d’étudier les solutions qui ont été proposées, il importe qu’une position très nette soit prise sur l’implantation définitive de cette faculté. À l’unanimité moins dix abstentions, le conseil donne son accord pour que la faculté des lettres reste rue Mégevand ». Le 25 juin, il fait paraître un communiqué dans L’Est républicain. Il indique que la faculté de droit et de sciences économiques demeurera à la Bouloie, que la faculté des lettres et sciences humaines ne sera pas scindée en deux pour en délocaliser une partie dans le quartier de Planoise. La faculté de médecine et de pharmacie sera transférée à Châteaufarine quand le CHU sera construit (il ne le sera qu’en 1982 et le départ de l’UFR sciences médicales et pharmaceutiques du site de l’Arsenal ne sera achevé qu’en 2011). C’est ainsi qu’on aboutit à cette situation très inhabituelle en France, en ce début des années 1970, où la faculté des lettres reste au centre-ville, mais où les facultés de droit et de médecine doivent partir en périphérie.

Les problèmes financiers ne tardent pas à se poser. En janvier 1972, le conseil de l’université constate que les subventions de l’État ne lui permettront de fonctionner que pendant neuf mois et demande un complément pour les trois mois restants. En octobre, l’ancien doyen de médecine Pierre Magnin, devenu recteur, revient dans l’académie de Besançon après un passage par Clermont-Ferrand. Il défend la politique du gouvernement et se trouve ainsi en confrontation directe avec ses anciens collègues. En mars 1973, le président Thiébaut pousse un nouveau cri d’alarme dans la presse : « Si nous n’obtenons pas une sérieuse rallonge de l’ordre de 700 000 à 800 000 francs, nous ne pourrons pas faire face à nos responsabilités » [5]. En septembre, lors de sa conférence de rentrée, le recteur Magnin affirme qu’« un vent d’optimisme souffle sur l’université » [6]. En avril 1974, le président Thiébaut alerte : « l’université de Besançon est menacée d’asphyxie » [7].

Bibliothèque municipale de Besançon, photographie de L’Est Républicain, Ph 46584. Cliché Bernard Faille.

En 1975, le mandat de Jean Thiébaut se termine et Pierre Lévêque, ancien doyen de lettres, lui succède. Pierre Magnin devient en 1976 recteur de l’académie de Strasbourg, avant de revenir à l’enseignement en 1981. Il se présente à l’élection municipale de 1977 à Besançon comme candidat de droite sans étiquette et fait partie des cercles universitaires démocratiques, créés par la secrétaire d’État Alice Saunier-Séïté « afin de lutter contre l’emprise socialo-marxiste à l’université » en cas d’une victoire de la gauche. Pendant cette deuxième moitié des années 1970, la crise de financement de l’université ne cesse de s’aggraver. En 1978, cette dernière est mise sous tutelle du rectorat et, à la rentrée 1980, éclate la grave crise des habilitations quand Alice Saunier-Séïté, promue ministre, décide de supprimer une partie des formations, notamment plus de la moitié de celles de l’UER de lettres et sciences humaines. La victoire de la gauche en mai 1981 permet de les rétablir, sans toutefois satisfaire entièrement les universitaires.

Avant la loi Faure, les doyens, d’abord élus par le conseil de faculté où ne siégeaient que les professeurs et maîtres de conférences titulaires, puis nommés par le ministre, se positionnaient dans un rapport direct avec le recteur, représentant du ministère. L’introduction d’un nouveau pouvoir élu conduit à une recomposition. Les premiers présidents Thiébaut et Lévêque se situent dans la tradition de doyens qui traitent avec l’État. Les universités deviennent un univers politique. Elles sont autonomes, mais l’État ne leur en donne pas les moyens. Dans leur ouvrage de 1971, Frédéric Bon et Michel-Antoine Burnier tirent un premier bilan de la réforme : « La loi d’orientation légalise les affrontements sociaux à l’université, et l’institution perd son homogénéité pour se transformer en champ de manœuvre de groupes aux intérêts divergents »[8] . L’université de Besançon en fournit une bonne illustration.