La diffusion et le partage des connaissances et des fruits de la recherche font partie des missions des chercheurs. La loi d’orientation et de programmation pour la recherche du 15 juillet 1982 précise que « les métiers de la recherche concourent à une mission d’intérêt national » (art. 24) et cite, parmi les cinq aspects que comporte cette mission, « la diffusion de l’information et de la culture scientifique et technique dans toute la population et notamment parmi les jeunes ». Aux termes de l’article 4 de la loi de 1984 sur l’enseignement supérieur[1], « la diffusion de la culture et l’information scientifique et technique » figurent parmi les quatre missions attribuées à ce service public. La loi de programmation de la recherche de 2021 réaffirme l’importance du dialogue science-société et précise qu’il « implique une évolution de la posture des scientifiques dans leur relation avec les citoyens ».

En France, si beaucoup d’universités commencent à structurer leurs actions « science-société » à partir des années 2010, l’histoire est plus ancienne à l’université de Franche-Comté. C’est en faisant suite au projet Aurore qu’une cellule de culture scientifique (CST) se développe dès 2004, au sein de l’université, liée à la direction de la valorisation et au journal en direct, qui a pour rédactrice Claire Dupouët.

Georges Pannetton.

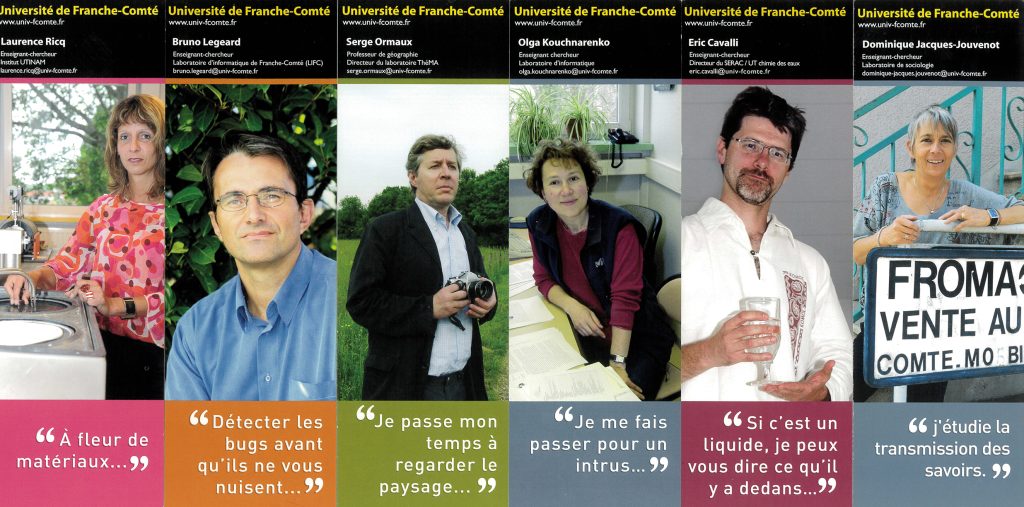

Cette cellule s’installe ensuite à la maison des étudiants de la Bouloie dès l’ouverture et travaille aux côtés du service de la vie étudiante. Les premières actions sont des expositions et l’organisation de la fête de la science. En 2005, l’arrivée de Jérémy Querenet, en qualité de médiateur scientifique entièrement consacré à ces questions, permet de réaliser de nouvelles actions. Des interviews de chercheurs sont diffusées chaque week-end sur France Bleu Besançon, permettant de parler de l’actualité des laboratoires auprès d’un public populaire et très large de plus de 140 000 auditeurs. En collaboration avec la direction de la communication, des marque-pages sur les chercheurs de l’université sont réalisés, qui incarnent la recherche la plus actuelle, par les femmes et les hommes qui la font au quotidien.

Georges Pannetton.

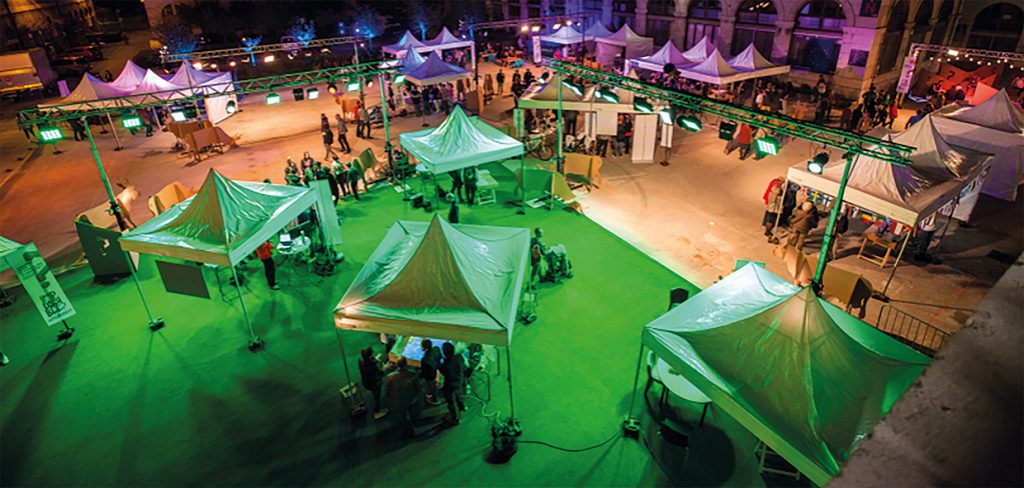

Le 22 septembre 2006, grâce à la cellule culture scientifique et technique, Besançon fait partie des onze villes françaises participant à la première Nuit européenne des chercheurs. Cette manifestation nocturne surprenante[2] permet à un public de 800 personnes de rencontrer des chercheurs dans des lieux insolites de la ville, comme la cour de l’hôpital Saint-Jacques, le musée des beaux-arts et d’archéologie, le jardin botanique, ainsi que dans un bar.

Ludovic Godard.

Ludovic Godard.

L’évènement est reconduit et adopte chaque année un thème différent. Par exemple, le 28 septembre 2012, la 7e Nuit européenne des chercheurs, qui se tient cent ans après le fameux roman d’anticipation 1984 de George Orwell, s’intitule « 2084… ». Depuis 2014, le service sciences, arts, culture de l’UFC assure, chaque année, la coordination nationale de cette manifestation européenne.

En 2008, devenu « la mission culture scientifique et technique », le service dispose d’un espace propre d’animation scientifique destiné aux élèves des écoles, des collèges et des lycées. Il est hébergé dans des locaux prêtés par le département génie mécanique de l’IUT de Besançon-Vesoul au campus de la Bouloie. Intitulé la Fabrikà sciences, il est né d’une collaboration entre l’université et le Pavillon des sciences de Montbéliard, avec le soutien de la région Franche-Comté. Il a pour objectif de susciter l’intérêt du public scolaire pour les recherches universitaires locales tout en valorisant les formations scientifiques. Une première exposition « Vélosciences » s’appuie sur les recherches en mécanique et en biomécanique de Frédéric Grappe et d’Alain Groslambert, enseignants-chercheurs à l’UFR STAPS, présentées sous forme de manipulations ludiques par Johanna Derrider, recrutée pour cette médiation.

En 2011, la Fabrikà sciences obtient ses propres locaux dans le campus de la Bouloie à Besançon. Il s’agit de l’ancien restaurant administratif des personnels, le CASUB[3], rénové et aménagé. Dès février 2012, le nouveau lieu est ouvert gratuitement à tous les publics, jeunes, familles, scolaires, y compris certains dimanches. Le service dispose de 300 m2 affectés à l’accueil des visiteurs, avec un premier espace d’exposition, un second équipé de bornes interactives présentant l’actualité des laboratoires ainsi qu’une salle polyvalente pour les animations. L’idée fondamentale de la Fabrikà sciences consiste à assurer le transfert des connaissances vers les enfants, les jeunes, les entreprises, les élus. Ainsi, la Fabrikà sciences propose d’apprendre en s’amusant et de pousser – symboliquement – les portes des laboratoires de recherche de l’université. Les expositions, fondées sur des animations et l’expérimentation, permettent de découvrir de manière ludique et accessible les recherches de l’université. Elles sont conçues localement, en réseau avec le Pavillon des sciences, centre de culture scientifique et technique franc-comtois, avec le soutien de la région Franche-Comté. Les sujets, variés, s’enchaînent au cours des années. En voici quelques exemples. La première exposition « Et pourtant, elle tourbe ! », fruit des recherches du laboratoire Chrono-environnement, explique et milite pour la préservation des tourbières. « Lumières, à fond les photons »[4] (2013-2014), permet de manipuler la lumière sous toutes ses formes et d’en comprendre les phénomènes, avec l’aide des chercheurs de l’institut Femto-ST. En 2016, à l’occasion de la sortie mondiale du nouvel épisode de Star Wars, le 16 décembre, une exposition intitulée « Quand les chercheurs décryptent Star Wars » est consacrée à la célèbre saga de George Lucas avec de nombreuses vidéos et des ateliers ludiques autour des robots et du son. « Géographes ! » (2016-2017) est imaginée avec les chercheurs de ThéMA, et « Cellulissime » (2018-2020) traite de l’immunothérapie et de la lutte contre le cancer. « L’expo de la mort qui tue »[5] (2020) aborde un sujet sensible, vu sous tous ses aspects, humain, botanique, culturel, philosophique…

Atelier graphique Midi à 14 h.

En 2012, sous le mandat de Jacques Bahi, Estelle Seillès est nommée vice-présidente déléguée sciences et culture en société, puis en 2013 vice-présidente politiques culturelles[6]. En 2014, le service officiellement créé se nomme sciences, arts, culture. Sous la direction de Claire Dupouët (qui devient à son tour vice-présidente en 2016), il réunit trois activités sous une même entité. Il accueille en effet le grand public dans ses trois lieux d’exposition et d’animation gratuits : le Gymnase-espace culturel, la Fabrikà sciences et le jardin botanique. Le service s’ouvre davantage aux projets artistiques et patrimoniaux, sous la coordination de Lucie Vidal, chargée notamment de la gestion de la salle d’exposition située au fort Griffon. Un dispositif illustre particulièrement ce croisement des disciplines et de regards. Depuis 2018, des résidences d’artistes sont en effet organisées dans les laboratoires de recherche. Ce dispositif « un artiste, un labo » questionne les avancées de la recherche en les confrontant à l’univers de l’art contemporain. Ainsi, la photographe plasticienne Sarah Ritter est accueillie à l’institut FEMTO-ST en 2018-2019, Fabien Léaustic au laboratoire RIGHT en 2019-2020, Evelise Millet au laboratoire ThéMA en 2020-2021, Sophie Keraudren-Hartenberger au laboratoire ThéMA l’année suivante, Anne Fischer au laboratoire Chrono-environnement en 2022-2023 et Quentin Didierjean dans le département énergie de l’institut FEMTO-ST en 2023-2024.

À la rentrée universitaire 2019-2020, la Fabrikà Sciences change de nom et s’intitule, simplement, la Fabrikà et devient un espace de découverte plus large vers les arts et la botanique. Cette nouvelle orientation lui permet de se préparer à l’ouverture prochaine du Jardin des sciences, ancien jardin botanique de la place Leclerc, qui déménage au site de la Bouloie et que l’équipe universitaire va désormais gérer. L’objectif est d’intégrer un regard croisé entre botanique, arts et sciences. Les actions se démultiplient grâce à de nombreux partenariats (locaux ou nationaux) et à l’obtention de financements variés[7]. Plusieurs formations sont maintenant proposées aux doctorants et chercheurs, des UEL disponibles pour les étudiants de tous niveaux et des initiatives menées sur tout le territoire comtois. Ce service très créatif éveille sans cesse la curiosité, n’hésitant pas à porter la découverte de la science au-devant du public, même dans des endroits inattendus, comme c’est le cas depuis 2022 avec la manifestation « Des chercheurs à la ferme », rassemblant agriculteurs, chercheurs et grand public, autour de recherches en cours dans la région sur des problématiques liées au monde agricole et à l’environnement… Une game jam scientifique est également proposée à Montbéliard depuis 2022, qui permet en 48 heures de créer des jeux autour de thématiques de recherche.

Depuis le mandat de Macha Woronoff, le service sciences, arts, culture, est placé sous le pilotage de Samir Jemeï, vice-président rayonnement international, art, culture et communication scientifique et de John Dudley, chargé de mission communication scientifique. Jérémy Querenet en prend alors la direction. L’équipe s’est étoffée[8], avec l’arrivée de nouvelles médiatrices scientifiques, Magali Cabanas, puis Emilie Gouriveau.

En 2021, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche lance un label auprès des universités qui ont su mettre en place une politique ambitieuse dans le domaine. L’université Bourgogne Franche-Comté est logiquement labellisée « sciences avec et pour la société » (SAPS), notamment par les actions et la structuration de ce service spécifique à l’université de Franche-Comté.

Vice-présidentes politiques culturelles

Estelle Seillès (sept. 2016-déc. 2018) ; Claire Dupouët (2018-2020), Samir Jemeï (depuis 2020)

Direction du service sciences, arts culture

Claire Dupouët (2012-2016) ; Jérémy Querenet (depuis 2020).