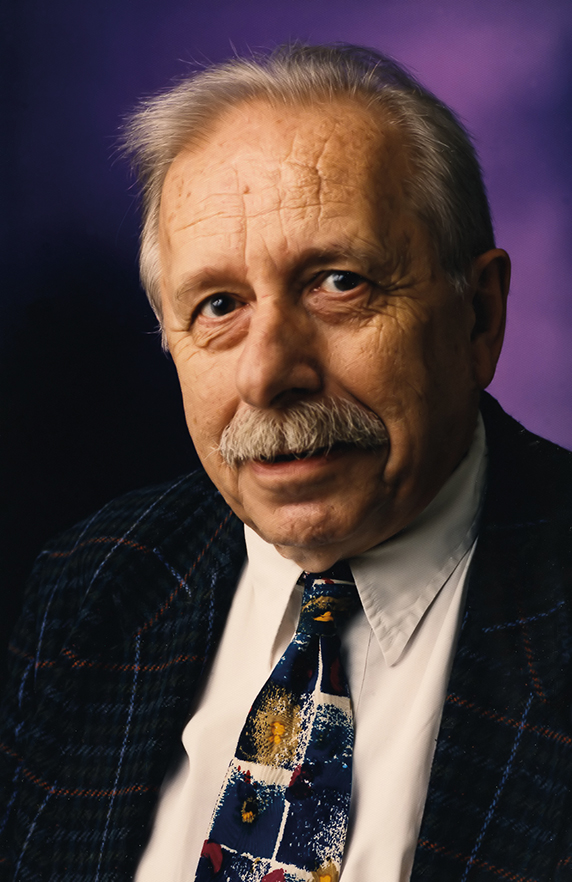

Pierre Lévêque [1] naît le 11 août 1921 à Chambéry. Il passe son enfance à Bordeaux, où son père est directeur du port autonome au début des années 1930. Après des études secondaires dans cette ville, il intègre l’école normale supérieure de la rue d’Ulm en 1940 et obtient l’agrégation de lettres en 1944. De 1947 à 1952, il rejoint l’école française d’Athènes où, en tant que membre, il s’intéresse à la statuaire archaïque de l’île de Délos et participe aux fouilles du site de l’île de Thasos. Il soutient en 1955 sa thèse principale sur Pyrrhus, roi d’Épire [2].

Après un premier poste d’assistant à la Sorbonne, puis à l’université de Lyon en 1951, il est maître de conférences à l’université de Montpellier en 1955. Nommé professeur des universités en 1957, à l’âge de 36 ans, il rejoint la faculté des lettres et sciences humaines de l’université de Besançon. Il y effectue toute sa carrière de professeur et, à deux reprises, y exerce le mandat de doyen : de 1964 à 1971 et de 1986 à 1990. Entre temps, en 1967, Pierre Lévêque fonde le Centre d’histoire ancienne [3], rapidement associé au CNRS, et en 1974 il dirige [4] la revue des Dialogues d’histoire ancienne (DHA), qu’il crée avec Monique Clavel, son épouse et collègue.

Le 23 octobre 1975, Pierre Lévêque est élu président de l’université de Franche-Comté [5] pour un mandat de 5 ans, et succède à Jean Thiébaut, qui a fondé les bases nouvelles de l’université depuis la loi Faure. Son mandat prend effet le 1er novembre. Tout reste à construire, mais si un vaste chantier l’attend, le nouveau président est parfaitement déterminé dans ses objectifs. Pour lui, l’université ne doit pas être un conglomérat, mais un organisme dont chaque partie s’inscrit dans un ensemble, qu’il s’agisse des diverses disciplines en formation et recherche ou de la nécessaire collaboration entre les différentes catégories de personnes qui composent la communauté (étudiants, administratifs, enseignants, chercheurs). Sans renoncer à leur spécificité, les disciplines doivent aussi se concevoir comme complémentaires par vocation et capables de s’associer dans des projets communs. Avec cet objectif d’unité, dont il pense qu’il ne s’acquiert qu’à l’usage et au prix d’efforts accomplis moyennant un large consensus, il n’a de cesse de travailler à convaincre et à réunir ses collègues, tout en mettant son dynamisme dans la quête des moyens qui sont indispensables à la viabilité de l’enseignement supérieur.

Sa présidence s’inscrit, en effet, dans des années de luttes incessantes pour sauver l’université et pour obtenir des crédits dignes de faire fonctionner un établissement d’enseignement supérieur. Il fait du journal interne, Le Bire, un véritable outil de communication sur les difficultés qui menacent la communauté. Il s’y exprime régulièrement et ses « unes » aux grands titres accrocheurs sont, à l’image de sa personnalité, entières, hautes en couleurs et engagées. Ses éditos ne cherchent pas à être rassurants mais visent à alerter. Ils se veulent transparents sur la complexité de l’actualité de la politique universitaire. Le numéro 39 d’octobre 1978, intitulé « Vers le démantèlement de l’université de Franche-Comté », énumère ce qu’il qualifie de « mutilations pour notre établissement » : suppression d’un poste d’éducation physique, d’une partie des heures complémentaires, décret sur les assistants et vacataires de droit et de lettres. Il commence ainsi : « De nouvelles difficultés, d’une gravité exceptionnelle, accablent l’université en cette rentrée de 1978 ». En février-mars 1979, il cite une évolution dont on sait qu’elle est une dégradation du budget 1979 : « Point 1 : la misère budgétaire frappe l’ensemble des activités d’enseignement et de recherche […] Point 2 : l’avenir est totalement obscur pour un large secteur du personnel enseignant […] Point 4 : la carte universitaire représente un spectre particulièrement menaçant pour une université » [6]… C’est pourquoi il n’hésite pas à s’impliquer personnellement pour porter et soutenir les nombreuses revendications, soumettant au vote de multiples motions au conseil de l’université ou rejoignant les manifestants au premier rang des cortèges.

Tirant le bilan de son mandat, Pierre Lévêque se félicite cependant de quelques succès acquis, comme la multiplication des filières d’enseignement permettant aux étudiants de réaliser leurs cursus d’études de 1er et 2e cycle en Franche-Comté. Le développement de la recherche, qu’il qualifie de « véritablement spectaculaire» dans certaines disciplines, bénéficie d’un appui de plus en plus marqué du CNRS. Son objectif est en partie atteint : l’organisation de secteurs scientifiques dépassant les distinctions traditionnelles entre facultés, avec la création d’équipes transdisciplinaires. Les publications scientifiques connaissent un large essor. Côté infrastructures, l’informatisation progresse pour les services (administration, scolarité et recherche). Les conditions de travail des personnels se réorganisent dans un sens réclamé par tous, des besoins en locaux et en gros équipements ont été entendus.

Pendant son mandat, l’action de P. Lévêque est très soutenue par les collectivités territoriales et municipales, tout particulièrement par la présidence de la région de Franche-Comté, par la ville de Besançon et par d’autres, comme la ville de Lons-le-Saunier[7]. Très ouvert culturellement, le président noue d’excellentes relations avec d’autres établissements, notamment l’université suisse de Neuchâtel, représentée par le recteur Jean-Blaise Grize (1922-2013), avec qui il signe une convention de jumelage le 12 novembre 1977. Le 14 décembre 1977, à l’IUT de Belfort, il valide un accord de coopération avec la Fachhochschule de Karlsruhe[8], résultat d’une décennie de collaboration et d’amitié. P. Lévêque apprécie les cérémonies comme les rentrées solennelles ou les cérémonies Honoris causa, qui sont également l’occasion de lui fournir une tribune où faire entendre son combat pour l’enseignement supérieur et la recherche.

Pour le public scientifique et étudiant, le nom de Pierre Lévêque représente d’abord celui de l’auteur de l’Aventure grecque, publié en 1964. Cet ouvrage donne à des générations de jeunes étudiants l’envie d’aller plus loin dans la connaissance de ce monde grec qu’il sait si impétueusement mettre à portée des esprits les plus divers. C’est également cette même ambition qui le guide, dans ses deux mandats de doyen de la faculté des lettres comme dans celui de président de l’université de Franche-Comté. En cela, il reste un personnage très emblématique de son histoire, faisant figure de fondateur. Il décède le 5 mars 2004, à l’âge de 82 ans.