L’histoire récente des universités françaises est marquée par la survenance de mobilisations régulières pour des conditions d’étude satisfaisantes. Parmi elles, celle de l’année 1990 figure en bonne place. Les effectifs des lycées doublent en quelques années. L’enseignement supérieur passe d’un million d’étudiants en 1980 à deux millions en 1990. En janvier, Lionel Jospin, ministre de l’Éducation du gouvernement Rocard, annonce un programme ambitieux : le plan Université 2000 qui doit augmenter les superficies universitaires et créer de nouveaux établissements. Mais, à Besançon, à la rentrée de septembre, l’université ne compte strictement aucun mètre carré supplémentaire. La faculté de lettres craque de toutes parts. Elle compte 6 613 inscrits (contre 4 600 en 2023). Le bâtiment Parisiana n’est pas encore construit, le CLA occupe toujours son berceau historique du 47 rue Mégevand, la faculté de médecine réside à l’Arsenal pour encore de longues années, un laboratoire de chimie est toujours hébergé rue Mégevand. Depuis un an, l’UFR SLHS dispose de la chapelle de la rue Sarrail (deux amphis et deux salles), fruit de précédentes mobilisations lors des automnes 1987 et 1988. Des cours sont donnés au Petit Kursaal, à l’hôtel de ville et à la salle Battant. La mairie envisage même, un temps, de solliciter la salle de concerts rock, le Montjoye, avenue de Montrapon.

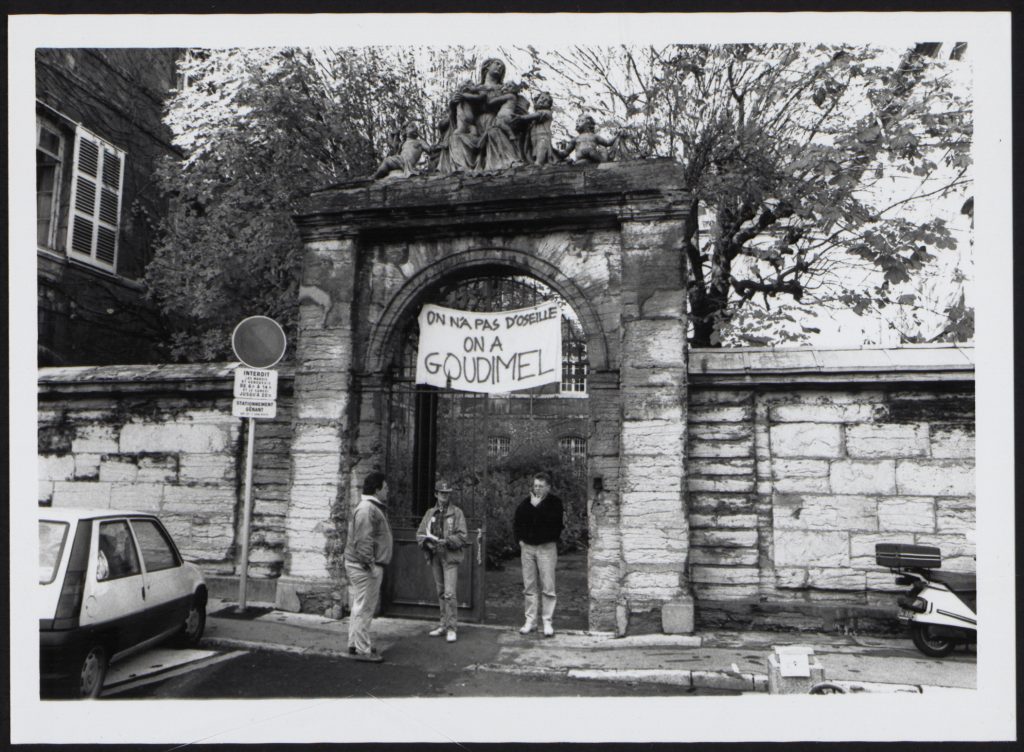

En octobre, un puissant mouvement lycéen national surprend tout le monde. En Franche-Comté, il touche d’abord Dole. Ses revendications portent sur la vétusté des locaux, le manque de personnel et l’insécurité. Les universités françaises sont gagnées progressivement par l’action. Le 12 novembre 1990, 300 000 jeunes défilent dans toute la France. À Besançon, la manifestation rassemble 12 000 lycéens. Le lendemain, Jean-Philippe Massonie, nouveau directeur de l’UFR SLHS, élu depuis septembre, conduit une délégation d’étudiantes et d’étudiants à l’ancien commissariat de police de la rue Goudimel. Le bâtiment, désaffecté et vide depuis 1984, est fermé par un gros cadenas. Le doyen Massonie, armé de tenailles, le brise et scotche 2 francs et 10 centimes sur le portail. C’est ainsi que le 13 novembre, les étudiants investissent les lieux et proclament : « On n’a pas d’oseille, mais on a Goudimel ! ».

Ils instaurent un « territoire universitaire » décrété interdit à la police. Rapidement, le projet de transformer les lieux en salles de cours prend forme. Les étudiants mobilisés entreprennent un grand ménage dès le lendemain. Les 1 000 mètres carrés disponibles sont rapidement investis grâce à du matériel entreposé au Kursaal ou prêté par les cafetiers des alentours.

Les demandes d’évacuation ne tardent pas. Pour des raisons de sécurité, le président Jean-François Robert adresse, dans les jours qui suivent, un courrier exigeant de quitter rapidement ces bâtiments désaffectés. Il souligne que « la poursuite d’une telle occupation ne peut que conduire à la remise en cause de l’ensemble des projets de développement de l’université de Franche-Comté, d’autant que le ministère de l’Éducation nationale a clairement indiqué à M. le Recteur qu’il n’était pas disposé à aménager Goudimel en locaux d’enseignement »[1]. Alternative à l’occupation, il propose d’aménager l’ancien hôtel Parisiana avec le solde du contrat de plan État-Région (6 MF). La réaction de la coordination est hostile : « Nous sommes heureux d’apprendre qu’il y a de l’argent disponible, mais ce projet ne résoudra rien. Ce n’est pas avec un verre d’eau qu’on arrête un incendie ! »[2]. Les premiers cours commencent dès le 19 novembre 1990 à la lueur des bougies et sans chauffage. La sociologie, l’anglais, le russe et l’histoire, autant de cours annulés depuis le début de l’année faute de place, sont au programme. L’occupation étudiante suscite, de manière générale, un élan de sympathie et de solidarité qui dépasse les frontières du monde universitaire. Le soutien au mouvement est encore renforcé par le vote de la grève le 5 décembre. Parmi les 3 000 répondants, le oui est majoritaire à 75 %.

Le 15 décembre, la police met un terme à l’occupation sur ordre du préfet Peyronne, sans attendre la tenue de la table ronde prévue au rectorat quelques jours plus tard. Dès six heures du matin, une quinzaine de policiers évacuent, sans violence, les étudiants endormis. Le président des commerçants du quartier, désireux de récupérer le matériel mis à disposition, a une vive altercation avec le commissaire chargé de l’évacuation. Dans l’après-midi, une manifestation réunissant plusieurs centaines de personnes se déroule devant le commissariat de l’avenue de la Gare d’eau pour exiger la libération d’Abdel Moatti, contrôlé à la faveur de l’évacuation. Ce jeune étudiant marocain suivait des cours de sociologie sans y être inscrit car ne disposant pas d’une carte de séjour. Les étudiants bombardent la façade de boules de neige et l’un d’entre eux parvient même à escalader le mur et à décrocher le drapeau. Finalement, le préfet décide de ne pas expulser A. Moatti en raison des graves émeutes qui ont éclaté au Maroc en cette mi-décembre 1990[3].

Quelques jours après l’évacuation, près de 400 étudiants investissent pacifiquement le conseil municipal pour demander aux élus de se prononcer sur l’avenir « universitaire » de Goudimel. C’est dans cette même enceinte que le rachat est décidé, en juillet de l’année suivante, par le maire de Besançon, Robert Schwint, suivi à l’unanimité par son conseil municipal[4]. Comme le souligne Joël Mamet, journaliste à L’Est républicain, le 2 juillet, il s’agit d’« éviter une rentrée “chaude” »[5]. Néanmoins, l’État se ravise. L’ancien hôtel de police n’est plus à vendre. Lors d’une rencontre à la préfecture le 12 juillet 1991, réunissant rectorat, université, ville et conseil régional, il est décidé que le bâtiment Goudimel, dévolu à la présidence, serait aménagé en salles de cours pour l’UFR SLHS, le temps de la construction de l’extension dans la cour de l’ancien hôtel Parisiana et du déménagement du CLA.

Les travaux ont lieu pendant l’été, financés par l’université, et non plus par la mairie, à hauteur de 1,5 million de francs, pour une occupation totalement légale à la rentrée suivante. Un an après la « prise de Goudimel », le vendredi 8 novembre 1991, les étudiants qui se surnomment eux-mêmes « les anciens Goudis » inaugurent, de manière bon enfant, les lieux rénovés. Cyril Masselot, militant de l’AGEB-UNEF, prononce un discours avant de couper le ruban officiel sous les regards attendris de Michel Woronoff, président de l’université, et de J.-Ph. Massonie, directeur de l’UFR. Ce dernier les met toutefois en garde contre la tentation de se prendre pour des… anciens combattants[6]. Le recteur Philippe Joutard n’a pas répondu à cette invitation.

L’Est Républicain, le 10 novembre 1991.

Cet épisode de l’occupation de l’hôtel Goudimel éclaire d’une lumière crue l’histoire récente de l’université : l’absence de moyens, le fait que les pouvoirs publics ne semblent jamais prévoir l’accroissement des effectifs, la nécessité de prendre ses affaires en main pour que l’État accorde ce qu’il a promis. Sans cette occupation, condamnée par le président d’alors car illégale et ne garantissant certes pas la sécurité des usagers, la présidence de l’université n’aurait pas obtenu ce bâtiment.