Mai 68 a connu, à Besançon comme dans toutes les universités de France, une floraison exceptionnelle de tracts, journaux, brochures, pamphlets en tous genres[1]. Lors de l’occupation de la faculté des lettres, les étudiants se sont emparés de la reprographie et en ont fait un usage immodéré. L’effervescence révolutionnaire passée, le droit à l’expression politique et syndicale a été reconnu dans les facultés. Le règlement intérieur de l’université de Franche-Comté en porte toujours la trace. L’article 2 définit les libertés syndicales : liberté d’information et d’expression, droit d’affichage, droit d’utiliser les moyens informatiques et droit de distribuer des tracts.

À la rentrée de 1968, le conseil transitoire de gestion de la faculté des lettres met en place une commission des libertés qui rend ses conclusions en février 1969 : « Le plein exercice de ces libertés [liberté d’information et d’expression] suppose que certains moyens matériels soient fournis par la Faculté et que certaines règles soient respectées ». La faculté se charge donc de l’impression des tracts sous réserve que ceux-ci soient signés et datés. Concrètement, les demandes de tirage sont déposées au secrétariat et le nombre d’exemplaires est fixé à 2 000 maximum.

Cela explique le très grand nombre de tracts rédigés et diffusés à Besançon dans les années qui suivent Mai 68. Il en existe plusieurs jeux, rassemblés notamment, de 1961 à 1984, par Jean-Pierre Redoutey, étudiant puis enseignant en histoire médiévale, et versés aux Archives départementales du Doubs[2]. Ces tracts sont parfois assortis de ses propres commentaires manuscrits. Une autre série, probablement collectée par le personnel de la bibliothèque universitaire, entre 1968 et 1984, est consultable aux Archives municipales[3]. De toute évidence, la période la plus prolifique est celle de la décennie 1968-1978. On peut ainsi reconstituer un dialogue entre organisations rivales, instances universitaires et presse locale. Après les années 1970, la production de tracts semble diminuer et les collections conservées sont plus parcellaires. C’est pourquoi nous nous concentrons sur les dix années qui ont suivi Mai 68. Ces tracts n’ont pas seulement une dimension politique ou idéologique, ils ont aussi un aspect narratif, témoignant de l’histoire de l’université.

Les lignes de fracture apparues pendant le mouvement de Mai 68 se prolongent et s’approfondissent dans les années qui suivent. Le Comité d’action, constitué essentiellement d’étudiants maoïstes, trotskistes et membres des ESU (étudiants socialistes unifiés, organisation de jeunesse du PSU), s’oppose à l’Union des étudiants communistes (UEC) et au PCF. Si ce parti s’est abstenu lors du vote de la loi d’orientation au parlement, les communistes en diffusent de nombreuses analyses de plusieurs pages. Le journal de l’UEC, Fac nouvelle, de décembre 1968 parvient à cette conclusion : « Refuser la loi en bloc comme le font les gauchistes et préconiser le boycott des organismes de cogestion ne peut aboutir qu’à laisser le champ libre aux partisans du statu quo, se priver de moyens d’action non négligeables et détourner pour longtemps la masse des enseignants et des étudiants de la lutte revendicative nécessaire ». À l’inverse, un tract du Comité d’action proclame : « Il faut créer, dans nos facultés, en lettres, en droit, en sciences, des comités d’action, embryons de double pouvoir au sein de l’université, en dehors des structures de cogestion et de participation » et à rejoindre un rassemblement (meeting disait-on à l’époque) à l’amphi Cloché, le 27 novembre 1968.

En cette fin des années 1960 et début des années 1970, les maoïstes sont extrêmement actifs[4]. Cette idéologie, apparue en pleine lumière, en France, à l’école normale supérieure de la rue d’Ulm, a été importée à Besançon en Mai 68 par le couple Miller[5]. En 1968-1969, Judith[6] n’est plus à Besançon car elle est affectée au centre expérimental de Vincennes, mais Jacques-Alain, son mari, y est encore. Il est attaqué nommément dans un tract de l’UEC du 15 novembre 1968 : « Sous la conduite de MILLER et ses fidèles, ces fonctionnaires de la contestation, non contents d’utiliser un amphi attribué aux réunions diverses, ont cru bon d’occuper une salle de cours utilisée par un professeur et une quarantaine d’étudiants qui travaillaient, s’arrogeant ainsi le droit de les expulser ». En mars 1969, un tract du comité d’action appelle à la « grève des cours contre l’arbitraire de l’administration ». Il s’offusque de l’attribution des cours du couple Miller à des remplaçants. Jacques-Alain a fait connaître sa décision de ne prendre son poste à Vincennes qu’à la rentrée de 1969 et Judith, « tout en prenant son nouveau poste, désirait assurer la continuité de son enseignement en heures complémentaires. C’est ce que font un grand nombre d’enseignants de Vincennes ». Cette grève ne prend pas.

Le 3 juin 1969, quatre jeunes maoïstes comparaissent au tribunal de police pour dégradation d’édifice public car ils ont inscrit des graffitis sur les murs du lycée Pasteur en février. Des étudiants, présents à l’audience pour les soutenir, sont expulsés du tribunal (qui siège, à l’époque, au premier étage du Kursaal), puis se font violemment matraquer place Granvelle. Une manifestation, où le couple Miller est présent, a lieu le lendemain pour protester contre la répression et s’attarde devant les locaux de L’Est Républicain car il a minimisé la violence policière. Les maoïstes publient alors leur propre journal pour exposer les faits et rétorquer au quotidien régional : « À la violence, nous répondrons du tac au tac. Aux mensonges de “L’Est Républicain”, nous opposerons, dans “l’EST ROUGE”, la vérité ». En fait, il s’agit d’un tract grand format, recto-verso, diffusé comme supplément à La Cause du Peuple dans les régions de Besançon, Sochaux-Montbéliard et Nancy. Le numéro se conclut par ces mots : « Pour ce qui est de rester “tranquille”, qu’on ne compte pas sur nous ! ».

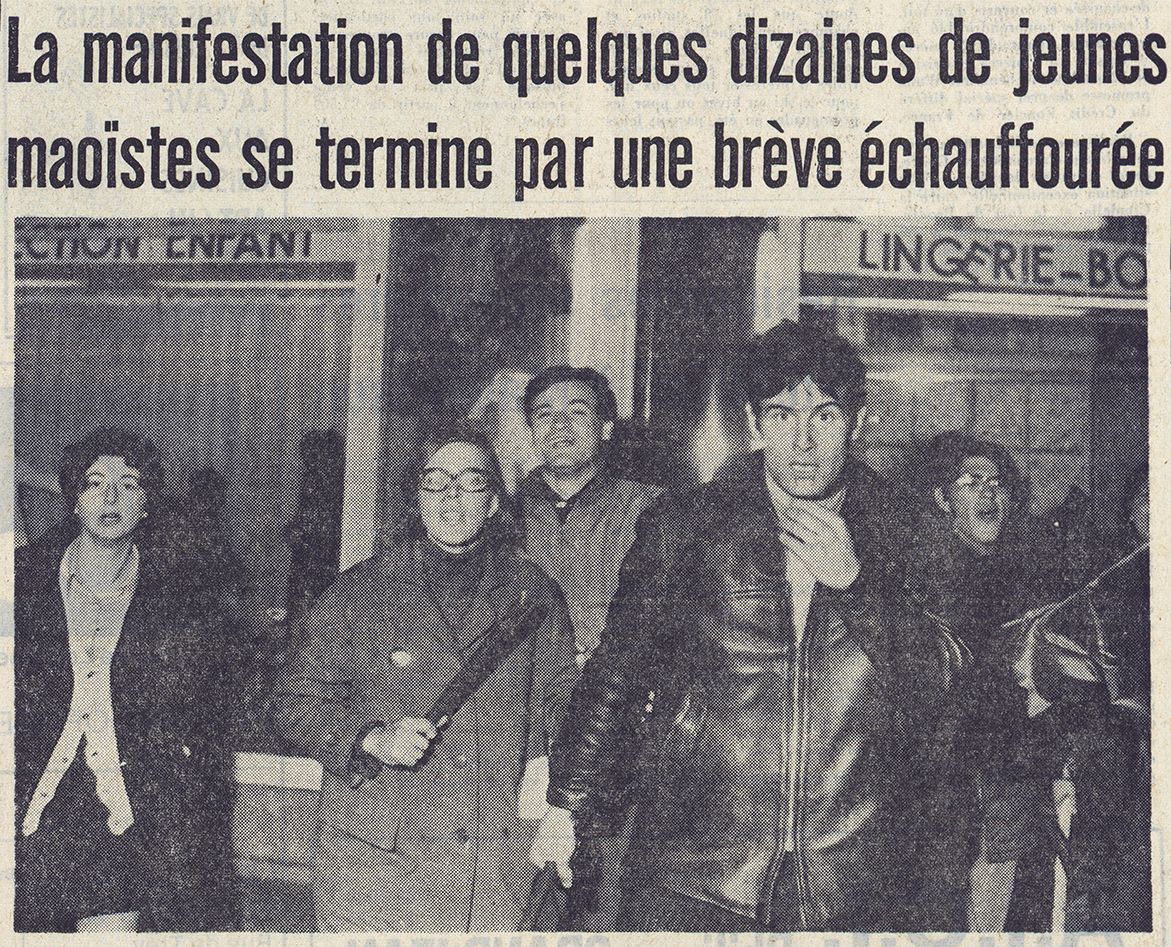

Le différend entre les maoïstes et l’Est Républicain se renforce en novembre 1969. Une projection du film Les Bérets verts, œuvre de propagande à la gloire de l’intervention américaine au Vietnam, avec John Wayne, est prévue au cinéma Le Building, rue Proudhon à Besançon. Un tract de la gauche prolétarienne annonce qu’il va y avoir du grabuge : « Réactionnaires de tout poil, vous voulez provoquer des troubles, et bien vous les aurez ! ». Le 3 novembre, les maoïstes manifestent devant le cinéma, puis devant les locaux du journal où se produit une brève échauffourée.

Le 6, le quotidien publie une photo des militants Pierre Vidal-Naquet (homonyme de l’historien) et de son épouse, Odile Grandbesançon, assortie de ce commentaire : « La matraque au poing, sous la direction de leur meneur (au premier plan), les gauchistes s’apprêtent à charger notre photographe ».

Quelques jours plus tard, le courroux des maos est à son comble : « Est Répu, le peuple te hait […] Est Répu, tu es raciste […] Est Répu, tu n’es qu’un sale flic », proclame un tract.

En juin 1970, Vidal-Naquet fait partie d’un groupe de quatre maoïstes arrêtés et écroués pour avoir distribué des tracts à Montbéliard contenant des « menaces de mort » à l’encontre des policiers[7]. Leur avocat est Me Raymond Forni, de Belfort, futur député socialiste et président du conseil régional. En fait de menaces, le tract évoquait simplement des « bains d’acide », en référence à des CRS qui auraient été capturés par des ouvriers de Peugeot en juin 68 et jetés dans des cuves d’acide, ce qui constitue une légende urbaine puisque cela n’est jamais arrivé. Vidal-Naquet a élu domicile à Besançon, mais il vient de Marseille. Il n’est pas, ou plus, étudiant. Les maoïstes se détournent des problèmes de l’université. Leur but est de s’établir en usine et de politiser la classe ouvrière. Après l’autodissolution de la gauche prolétarienne en 1973, leurs tracts se font plus rares. À la mort de Mao, le parti communiste révolutionnaire (marxiste-léniniste) diffuse un tract pour une réunion-débat à la salle Battant, le 13 septembre 1976 : « HOMMAGE AU CAMARADE MAO TSÉ-TOUNG, DIRIGEANT DU PROLÉTARIAT INTERNATIONAL / VIVE LA PENSÉE MAO TSÉ-TOUNG, LÉNINE DE NOTRE ÉPOQUE ! » Le texte n’est pas rédigé localement ; il est signé de Max Cluzot, président du parti. La mort du Grand Timonier semble sonner le glas du maoïsme à Besançon.

Les trotskistes, par contraste, sont beaucoup plus centrés sur les questions universitaires et les problématiques étudiantes[8]. Ils s’opposent constamment aux communistes de l’UEC et du PCF. La mouvance dite « lambertiste », en particulier, leur dispute le contrôle de l’UNEF[9]. Les lambertistes sont déjà bien implantés à Besançon en Mai 68. Marc Suratteau est élu président de l’AGEB-UNEF à la rentrée de 1967. Comme Bernard Lhomme[10], il est membre de la Fédération des étudiants révolutionnaires (FER), branche étudiante de l’Organisation communiste internationaliste (OCI). Après la dissolution de tous les groupes gauchistes en juin 68, la FER devient l’Alliance des jeunes pour le socialisme – Alliance des étudiants révolutionnaires (AJS-AER). Dans un tract de novembre 1968, l’AJS se positionne vis-à-vis des communistes : « Nous ne comprenons pas ! Militants de l’Union des Étudiants Communistes, vous vantez les réels avantages acquis en Mai ! Mais nous n’apercevons que celui réel effectivement que vous avez reçu de gérer la faculté, c’est à dire d’organiser, en lieu et place de De Gaulle et au nom des étudiants la loi-cadre, en fait de gérer “l’orientation sélective” et de jeter sans qualification sur le marché du travail les étudiants mal orientés ». Elle se positionne aussi vis-à-vis des maoïstes : « Camarades du comité d’action, nous ne comprenons pas. […] – Vous refusez de devenir des cadres du capitalisme ! Mais qui vous le propose ? […] – Vous refusez la philosophie bourgeoise, la culture bourgeoise ! Mais qui vous la propose ? » On notera que le terme « camarades » ne s’applique pas aux communistes.

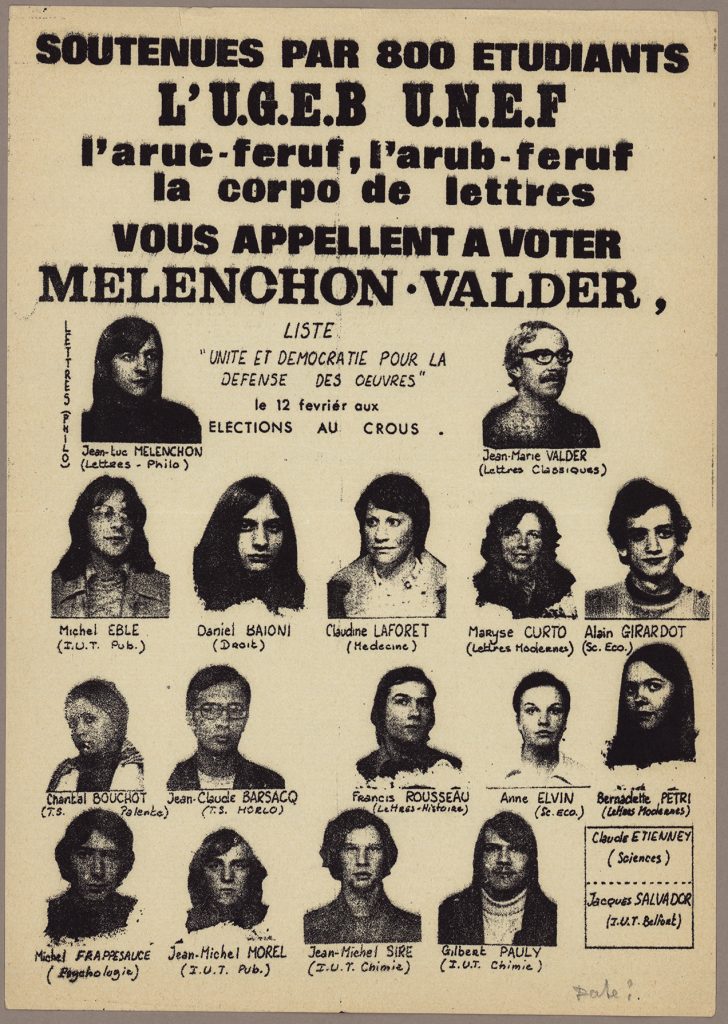

Les deux tendances, UNEF Renouveau (communiste) et UNEF Unité syndicale (extrême-gauche), ne cessent de s’attaquer mutuellement par tracts interposés[11]. En janvier 1971, dans un amphithéâtre de la Sorbonne, la direction ESU-PSU de l’UNEF démissionne. Cette décision semble s’être propagée à Besançon, si l’on en croit un tract rageur de la tendance Renouveau : « Mercredi dernier, le P.S.U., dirigeant fantôme de l’UNEF à Besançon, nous a donné l’occasion d’assister à sa dernière mascarade dans le syndicat étudiant = nos garants locaux de la révolution étudiante, nos farouches démolisseurs du capitalisme quittent officiellement l’UNEF. […] nous constatons que les rats quittent le navire, mais non sans l’avoir soigneusement rongé ». Et d’annoncer un « meeting » pour le 10 février, à l’amphi Donzelot. La façon dont cette réunion se déroule est racontée dans un tract de la tendance Unité syndicale : « Jeudi soir, alors qu’ils tentaient de pénétrer dans l’amphi Donzelot où les staliniens avaient convoqué leur A.G. truquée, les responsables du C.A. UNEF LETTRES J.L. MÉLENCHON et M. SURATTEAU ont été refoulés violemment par un commando composé d’éléments étrangers à l’université. […] Devant la détermination des militants de l’UNEF d’imposer le respect de la démocratie, les responsables de l’UEC ont dû faire appel au service d’ordre central du P.C.F. pour empêcher les militants de présenter leur opinion. / Conduit par CURTY et MAURIVARD, flanqués de ROGER, le commando de nervis a brutalement agressé les étudiants présents, allant jusqu’à faire sortir par les coups les militants de l’UNEF présents ». Le tract reprend sciemment les termes (« commando de nervis ») d’un communiqué de l’UNEF Renouveau parisienne de la fin janvier pour dénoncer une attaque de l’AJS contre ses militants à la faculté de Censier, dans le quartier latin. Le mois suivant (février 1971), l’inévitable scission est officialisée. Il y a désormais deux UNEF qui, à Besançon, se nomment AGEB-UNEF et UGEB-UNEF. L’une, pilotée par les communistes, siège au conseil de gestion. L’autre, noyautée par les trotskistes de l’AJS, est présidée par Jean-Luc Mélenchon jusqu’en 1975. Cette année-là, lors des élections au conseil du Crous, la liste « Mélenchon-Valder » l’emporte sur celle de l’AGEB.

En 1972, l’UGEB crée, pour faire face à l’augmentation du coût de la vie, une coopérative d’achats de livres de cours (proposant jusqu’à 12 % de réduction : la loi sur le prix du livre n’existe pas encore). Il envisage aussi de tirer des polycopiés à partir des notes de cours. Le conseil de gestion donne son accord, initialement, pour lui attribuer la petite salle attenante à l’amphithéâtre Donzelot, sous réserve que la coopérative soit ouverte à tous les étudiants. Les statuts de l’association sont déposés en préfecture. Dans le premier numéro de son journal, L’Union étudiante, d’octobre 1972, le syndicat présente une chronologie des faits.À cette date, l’AGEB vient d’annoncer sa décision de créer, elle aussi, une coopérative et demande un local. Le journal de l’UGEB explique que le doyen a fixé une réunion de conciliation entre les deux organisations, le 27 septembre, mais que les représentants de l’AGEB (« l’UNEF-Renouveau ») ne sont pas venus. Il publie également un extrait des statuts de l’association, dans lesquels il apparaît que toutes les organisations syndicales étudiantes représentatives sont membres de droit de son conseil d’administration. Le journal omet l’article selon lequel la coopérative est membre de l’UGEB. Le 19 octobre, J.-L. Mélenchon et quatre autres étudiants demandent à être entendus par la délégation permanente du conseil de gestion. Le doyen Jacques Petit indique que la chronologie dans leur journal est fausse : il s’est proposé comme médiateur mais n’a pas convoqué de réunion. Mélenchon déclare alors que l’UGEB « “ne peut accepter l’inacceptable”, que le conseil de gestion n’a pas à se prononcer sur le contenu de son journal dans lequel il a écrit ce qu’il croyait être la vérité ». Devant l’impossibilité de parvenir à une conciliation, aucun local ne peut être alloué : les deux coopératives fonctionnent, mais sans lieu de stockage pour les livres.

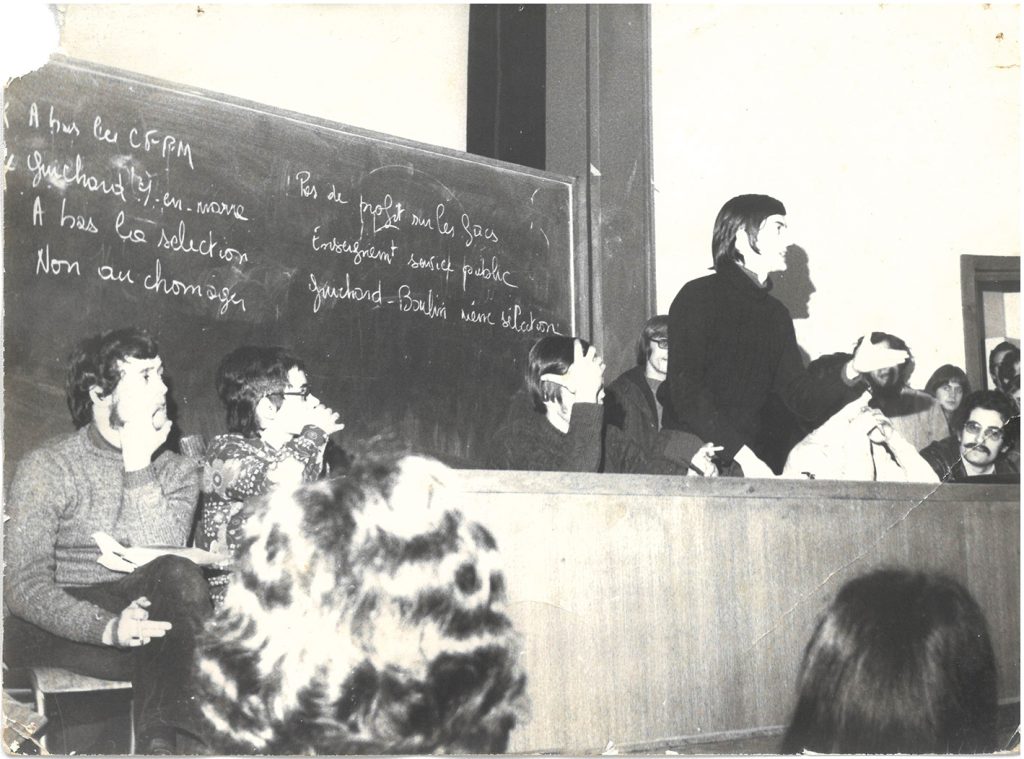

Au printemps 1973, un important mouvement de jeunesse secoue le pays. Les lycéens se mobilisent contre la loi Debré, une réforme du service militaire qui supprime les sursis pour études au-delà de 21 ans. Ils sont rejoints par les étudiants qui se mobilisent contre la réforme introduisant le DEUG (diplôme d’études universitaires générales) et surtout la sélection pour poursuivre en licence, prévue mais abandonnée à l’issue du mouvement,. À Besançon, la grève s’étend aux UER de lettres, droit et sciences. Un tract non signé, du 8 avril, peut-être d’inspiration anarchiste, propose, avec une certaine verve, une « motion de réorientation de la grève ». Il énumère plusieurs « considérants » dont le premier indique: « que 3 ou 4 membres crypto-virils ne peuvent pour autant se dissimuler derrière un seul et même cache-sexe ». Et le troisième : « qu’il est historiquement prouvé à ce jour que la friction des 3 ou 4 membres crypto-virils n’a abouti à aucune érection perceptible sur le plan de la transparence des rapports sociaux (lointain projet marxiste) et sur la mise à sac du vieux monde ». Mélenchon pourrait-il faire partie de ces « 3 ou 4 membres crypto-virils » ? On ne peut le savoir…

Pour conclure ce panorama très incomplet, une dernière catégorie de tracts émane des associations d’étudiants étrangers. La Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF) diffuse de nombreux appels anti-impérialistes et anticolonialistes et organise des réunions-débats à la cité universitaire de la Bouloie. Le Comité des étudiants arabes de Besançon (CEAB) publie, en juin 1976, un tract de quatre pages sur la guerre civile au Liban. Le 25 février 1978, le Front des étudiants iraniens de Besançon (FEIB) organise une manifestation contre les massacres du Shah. Le 8 octobre 1981, les étudiants iraniens organisent, place du 8-Septembre, une manifestation contre les massacres du régime de Khomeiny en mettant en scène un faux peloton d’exécution. Ils affirment qu’une jeune fille, venue faire ses études à Besançon, a été passée par les armes à son retour en Iran.

Ces tracts n’évoquent pas la vie universitaire locale. Cependant, la question des étudiants étrangers, opposants politiques dans leur pays, s’inscrit parfois dans l’histoire de l’université de Besançon. En février 1973, 150 étudiants marocains observent une grève de la faim, à la cité universitaire Canot, contre la décision du roi Hassan II de dissoudre leur syndicat, l’Union nationale des étudiants marocains (UNEM). En décembre 1977, de nombreux tracts commencent à circuler, alertant sur une descente de police au domicile de deux membres de l’UNEM, Mohammed El Mouberiki et Mustapha Kharmoudi. Ce dernier, en particulier, est frappé d’une mesure d’expulsion pour ses activités politiques : au sein de l’UNEM, interdite au Maroc, il milite contre la politique de coopération franco-marocaine. Le ministère de l’Intérieur lui reproche également de faire de la propagande pour le Front Polisario. L’UER de droit se met en grève le 7 décembre ; une première manifestation se déroule aux cris de « Hassan assassin, Giscard complice ».

Une deuxième manifestation a lieu le 11, une troisième le 13. Tous les syndicats et partis de gauche et d’extrême-gauche y appellent. Le président Lévêque est présent, ainsi que le maire Robert Schwint.

L’UEC et le PCF créent un « comité Klaus Croissant », du nom de l’avocat d’Ulrike Meinhof et d’Andreas Baader, réfugié en France et expulsé vers la République fédérale allemande le 30 septembre 1977. Un tract libertaire anonyme les attaque : « Les quelques personnes sincères qui souhaitent réellement soutenir les deux étudiants marocains doivent comprendre qu’ils ont tout à craindre de l’alliance avec les charognards staliniens, leurs tares infantiles, et autre paroissien (cf. le lamentable comité postume [sic] Klaus Croissant) ». Lutte Ouvrière diffuse son propre tract, de même qu’une alliance de trotskistes et de maoïstes : Comités communistes pour l’autogestion, Organisation communiste des travailleurs, Parti communiste révolutionnaire (m-l) et Ligue communiste révolutionnaire (IVe Internationale).

Défendu par Me Christian Dufay, Mustapha Kharmoudi obtient la suspension de l’arrêté d’expulsion en mars 1978. En avril ou mai, un tract du collectif universitaire contre les expulsions annonce que, le 19 avril, le commissariat de police a officiellement notifié à l’étudiant marocain que le ministre retire l’arrêté[12]. Au passage, le tract fustige l’attitude des partis de gauche modérés : « Pendant toute la lutte, le collectif s’est heurté systématiquement au chantage de l’union de la gauche concernant la participation de l’extrême-gauche révolutionnaire à tout appel unitaire lors des différentes initiatives du mouvement. “C’est nous ou eux” ». Le collectif se dissout et annonce une réunion-débat à la salle Battant le 17 mai, avec Kharmoudi lui-même et son avocat.

Mai 68 constitue une sorte de point zéro pour l’université française et pour la société dans son ensemble. Les années suivantes ont été marquées par une intense activité militante, politique et syndicale et l’université ne fait pas exception. Dans ce cadre, les tracts des années 1970 donnent un aperçu de cette effervescence, de l’évolution et de la maturation des mentalités. Ils constituent une source précieuse pour écrire l’histoire sociale et politique de l’université. À Besançon, comme ailleurs, ces tracts illustrent la place de l’université au cœur de la cité.