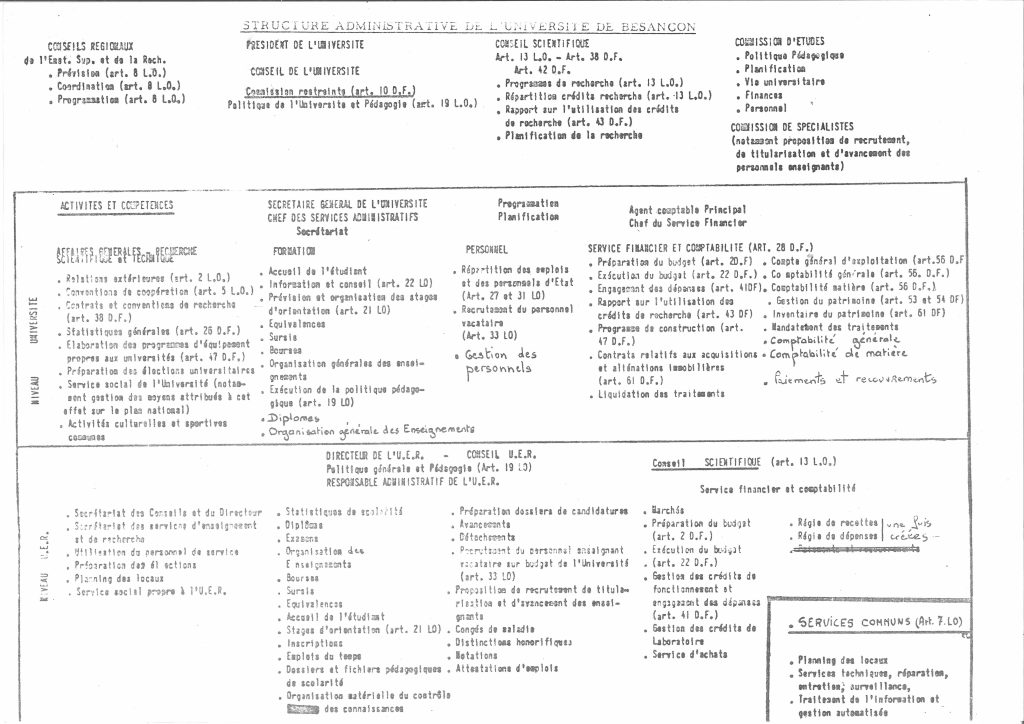

Lorsque la nouvelle université de Besançon naît en 1971, avec l’élection de son premier président et l’élaboration de ses statuts, le passage du régime de facultés indépendantes et autonomes à un système centralisé, sans heurter les habitudes de fonctionnement et les susceptibilités des uns et des autres, s’avère un exercice complexe. Les premiers présidents, avec l’aide de leur secrétaire général, Georges Lambert puis Michel Roignot, s’efforcent de ménager une transition, qu’ils tentent de faire accepter par toutes les parties prenantes. Cette centralisation, induite par l’application de la loi Faure de 1968, est effectivement vécue comme un renoncement à l’autonomie, dans laquelle vivaient fort bien jusque-là les anciennes facultés, devenues des UER, mais aussi les IUT et l’ENSMM. La structuration administrative de l’établissement se traduit, alors, par la juxtaposition d’une administration centrale, qui gère les personnels et les engagements financiers, et des administrations périphériques des UER, qui conservent en réalité l’essentiel de leurs prérogatives. Cela s’explique en raison de la dispersion des locaux et des réticences du ministère à augmenter la dotation en personnels administratifs. Un premier organigramme, présentant l’organisation des structures administratives de l’université (conseils, UER et services) se dessine dès 1970. Raymond Chaléat, professeur à l’UER sciences, a contribué à sa réalisation. Ce schéma est présenté à la première assemblée constitutive provisoire de l’université de Besançon, le 17 mars 1970[1]. [JB1] On note dans son procès-verbal l’absence de moyens matériels et humains, puisqu’il y est signalé que le secrétariat de l’UER médecine, sur proposition de son doyen Pierre Magnin, se charge d’en effectuer le tirage.

Archives départementales du Doubs, 259W15.

En 1981, devant ces difficultés et la forte inertie existante, la structuration des services de l’université devient une priorité pour le président Jacques Robert et son équipe. Ils créent, dans ce but, une commission de réflexion sur l’organisation administrative, composée, à parité, de personnels IATOS (ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et personnels de service) et d’enseignants. Les premières réunions aboutissent au constat de l’inadaptation et de la lourdeur des structures administratives de l’époque : travaux effectués plusieurs fois, délais de transmission de l’information trop longs, retards de paiement, parcellisation du travail sans responsabilité réelle des personnels, manque de spécialistes et d’expertise professionnelle pour certains services comme les achats, l’emploi de vacataires… De plus, les conditions de travail des personnels IATOS sont très inégales d’un service à l’autre, tant du point de vue des locaux ou des effectifs que de la durée de travail. Ce problème est crucial car l’informatisation des services est en cours, notamment pour la scolarité et la gestion, et demande un tel investissement à l’université qu’il convient de bien penser son déploiement structurel. Le premier objectif de la commission de réflexion est de réaliser un audit des problèmes et de repérer les blocages éventuels. Le projet identifie un premier plan de travail, horizontal, concernant les UER et les services, et un second, vertical, travaillant par type de services rendus, par exemple la scolarité, les personnels, la comptabilité… Avec cette étude, tous s’accordent à mettre en œuvre une organisation par objectifs, la globalisation de certaines tâches, la définition des délégations de pouvoir, l’accroissement de la responsabilité des personnels.

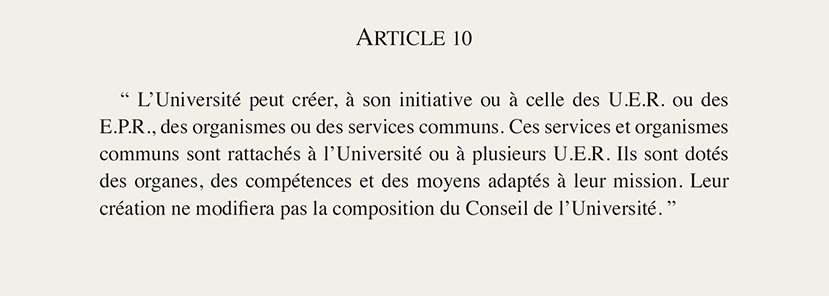

Jacques Robert confie une mission spécifique à son vice-président, Jean-François Robert, sur la possibilité, énoncée dans l’article 10 des statuts de l’université du 24 novembre 1970, d’officialiser des « services communs ».

Cette notion recouvre deux types d’offres. Certains « services communs » mettent leurs moyens humains, techniciens et personnels de gestion, au service de la communauté. C’est le cas des bibliothèques, de la médecine préventive, du service des sports (SUAPS), de la formation continue (IUFC) et du service informatique (SUPI). D’autres, comme le Centre de microscopie électronique, vont partager leur matériel, par convention avec les laboratoires et les utilisateurs spécifiquement intéressés. À l’époque, l’université commence à se doter d’un matériel scientifique assez important, mais qui, faute de personnel qualifié pour le faire fonctionner, n’est pas parfaitement opérationnel. Cette observation débouche sur la notion d’un groupement d’intérêts techniques (GIT), qui aurait pour objectifs de procéder à des achats mutualisés, à l’entretien et à l’utilisation en commun de matériel appartenant à différents services ou laboratoires. La commission scientifique de l’université soutient cette proposition, ainsi que les demandes d’investissement. Cette étude confirme également la nécessité de créer, en complément, un ou des services d’intérêts très généraux, dits « services centraux », ayant pour mission la maintenance (service technique d’assistance et d’entretien du matériel incluant, plus largement, l’entretien du parc automobile), tout autant que le groupement des achats publics. Cette mise en place constitue l’embryon des premiers services administratifs mutualisés de la nouvelle université. La centralisation ne s’effectue cependant que très progressivement, chaque UER ou grand service tenant à conserver, à proximité, les services de gestion qu’ils connaissent bien, auxquels ils sont habitués et dont ils se sentent un peu propriétaires.

Mais un nouvel épisode accélère l’indispensable et urgente restructuration des services administratifs. En mars 1995, la chambre régionale des comptes effectue un contrôle de l’université et rend un jugement provisoire qui inquiète le président Woronoff et son prédécesseur. La charge de président qui engage sa responsabilité, sur ses deniers propres, n’est pas de tout repos ! Le courrier de la chambre énumère une liste des points défaillants, que le président porte à la connaissance des membres du CA du 18 avril suivant. Par souci de transparence, il publie, le même mois, un éditorial pour expliquer la situation à la communauté par le biais du journal interne mensuel de l’université, tout l’U[2].

Le premier point concerne les délégations de signature, définies dans les articles 27 et 29 de la section III des statuts de l’université du 24 novembre 1970.

Lors de sa prise de fonction, et comme ses prédécesseurs, le président reporte l’accord de délégation de signature aux ordonnateurs secondaires, à savoir les directeurs de composantes, de services et de laboratoires. L’usage veut que ces derniers transmettent les bons de commande et les bordereaux directement à l’agent comptable, qui certifie le service fait. Avec ce circuit, les pièces ne passent pas par le président. Or, ce dernier est personnellement responsable de toutes les opérations effectuées, réglementairement ou non. Vu l’impossibilité de tout contrôler, ce mécanisme repose sur la confiance du président. La première mesure prise est donc de retirer cette délégation de signature aux ordonnateurs secondaires, ce qui ne va pas sans provoquer un vif émoi et des crispations à tous niveaux. En effet, l’État entend réguler rigoureusement l’ensemble des procédures administratives de gestion des services publics. Le courrier spécifie ainsi les points d’amélioration attendus. En matière financière et comptable, l’université doit veiller à une meilleure présentation du compte financier, à la bonne application de la TVA, à l’amortissement des immobilisations et du patrimoine. Les bons de commande doivent être édités et signés avant la livraison, le suivi des facturations et le règlement des fournisseurs doivent être rapides. Il est relevé que des opérations d’investissement et de travaux ont donné lieu à des irrégularités administratives et l’établissement doit se mettre en conformité avec le code des marchés publics.

Quant aux ressources humaines, des anomalies sont à régulariser dans la gestion du personnel. Chez les enseignants, des obligations de services ne sont pas remplies, des décharges apparaissent abusives, des primes d’encadrement doctoral ou pédagogique ont été perçues malgré un déficit d’heures et les indemnités des chefs de département des IUT sont à revoir. Le reproche le plus important fait à l’université concerne une pratique qui pouvait être courante, à l’époque, entre les administrations et les associations. Dépassée par la montée exponentielle des effectifs étudiants et par le déficit de postes en personnels IATOS, l’université doit sans cesse s’adapter et répondre avec toujours plus de réactivité aux multiples demandes des usagers. Buttant avec difficulté sur les arcanes administratives classiques, et face aux trop nombreux objectifs à atteindre, des services sous-traitent des tâches ou des missions à des associations, permettant ainsi de remplir, avec souplesse, les différents besoins.

Quelques autres irrégularités sont pointées. Enfin, l’IUT de Besançon se voit reprocher d’avoir conclu directement des conventions avec la région Franche-Comté et le conseil général de la Haute-Saône, pour le compte de LEMTI[3], sans passer par l’université.

Engageant des responsabilités personnelles sur des pratiques professionnelles de tiers, ce contrôle financier, et le jugement symbolique qui s’ensuit[4], sonnent le glas de procédures souvent empiriques. Au fil des années, en raison des difficultés d’adaptation face à la montée des effectifs étudiants et du manque de moyens financiers et humains, des dérives de procédures et un manque de vigilance se sont développés au quotidien. Pour mieux répondre à ses missions et aux services rendus aux usagers, tout en améliorant les conditions de travail de l’ensemble du personnel, la structure universitaire doit donc se moderniser. Dès son élection, Claude Oytana s’emploie à ce dossier prioritaire. Sur les délégations de responsabilités, si seule l’université possède une personnalité juridique, l’objectif est bien de redéfinir clairement le rôle de chacun. Le nouveau président souhaite également redonner, en matière d’attribution des moyens et des ressources humaines, une part importante d’initiatives et de décisions aux responsables des fonctions « recherche » et « enseignement ».

Afin de porter un projet global en commun, Cl. Oytana milite également pour le développement d’espaces de dialogue, plutôt que chacun défende, à son tour, les intérêts de sa composante, de son service ou laboratoire. À cet effet, dès mars 1996, le président lance une discussion ouverte sur la structuration de l’université, qui prend la forme d’une large consultation de la communauté[5]. Bien que n’y croyant pas lui-même, mais pour amorcer le débat, il reprend l’idée de Pierre Lévêque : faut-il scinder l’université en plusieurs universités, comme c’est le cas dans d’autres villes – beaucoup plus grandes (Strasbourg, Rennes, Toulouse, Lyon…) ou scinder des UFR trop volumineuses en unités de plus petite taille ? Il est vrai que l’UFR lettres et sciences humaines, pour ne citer qu’elle, compte, à cette date, plus de 6 000 étudiants[6]. L’objectif, pragmatique, du président est de structurer le fonctionnement de l’établissement par une organisation saine et claire, précisant la répartition des responsabilités de chacun, mais aussi par des mécanismes de gestion tenant compte des nouveaux enjeux : montée des effectifs, rationalisation des moyens, transparence et clarification dans le fonctionnement. Les présidences successives s’emploient à consolider ces premières bases. À partir du mandat de Françoise Bévalot, la publication d’un organigramme annuel de l’établissement, structurel et politique, réalisé par le secrétaire général Michel Roignot, illustre cette volonté d’afficher clairement les liens hiérarchiques et fonctionnels et de faciliter, tant en interne qu’en externe, la compréhension des relations de travail et de coordination dans l’établissement.