Depuis les années 1960, les syndicats étudiants occupent une place de choix dans le paysage universitaire. Cependant, retracer leur histoire n’est pas chose aisée. Les organisations étudiantes se recomposent sans cesse car les générations militantes se renouvellent à un rythme effréné. Il y a parfois des passages à vide, des périodes où personne ne reprend le flambeau. Les archives se perdent, la mémoire n’est pas transmise. Régulièrement mobilisés contre les réformes qui leur semblent aller à l’encontre du développement de l’université et de l’égal accès aux formations qu’elle propose, ils lancent de nombreux mouvements de contestation qui, souvent, portent leurs fruits. Plus encore, le syndicalisme étudiant donne à voir ce qui constitue encore une véritable ligne de fracture du militantisme syndical depuis Mai 68 : changer la société ou se concentrer sur des questions concrètes de conditions de vie et de travail. Dans les années 1970, le clivage se situe entre « révolutionnaires » et « réformistes ». Même si elle ne s’exprime plus en ces termes, cette dichotomie conserve sa pertinence.

Au-delà des divergences idéologiques propres à chaque période, les syndicats étudiants contribuent à la politisation des consciences et des enjeux qui touchent le monde universitaire. Que l’on pense, par exemple, à la grève contre la réforme du deuxième cycle en 1976, à l’importante mobilisation contre la tentative de reconfiguration de la carte de formation de l’ESR en 1980, ou à la grève contre la loi Devaquet en 1986 (où Besançon est une place forte du mouvement), les syndicats étudiants agissent fréquemment pour faire de l’université un enjeu politique, obligeant les uns et les autres à prendre des positions fortes. Si leur audience est faible en temps normal, leur existence en tant que groupe structuré leur donne une importance cruciale, lors des poussées de fièvre que connaît le monde étudiant, à intervalles plus ou moins réguliers.

Les syndicats constituent, eux-mêmes, un enjeu entre tendances politiques rivales qui s’y livrent des combats homériques. Les syndicats doivent aussi faire face à la rivalité des associations corporatistes, se déclarant « apolitiques », et à la violence des groupuscules d’extrême-droite. Ainsi, en 1973, à l’UER de droit et sciences économiques, le comité de grève est pris à partie par des militants d’Ordre nouveau, de l’Action française et du GUD (Groupe union défense). En 1976, le GUD obtient deux sièges au conseil du Crous. L’UNI (Union nationale interuniversitaire) qui se présente comme un syndicat de la droite « républicaine » regroupant des lycéens, des étudiants et aussi des professeurs, accueille volontiers des militants d’extrême-droite. Le 3 décembre 1986, les étudiants de l’UFR de droit découvrent un « bombage » (comme on disait alors) sur les vitres de l’entrée de l’amphithéâtre : « gréviste tu paieras », « Arabes grévistes à mort » et une croix gammée est dessinée à l’aide d’affiches de l’UNI. Le président de l’UNI, étudiant en droit, nie par ailleurs avoir des adhérents membres du Front national et annonce porter plainte, ainsi que le doyen Jean-Claude Chevailler. En mars 2023, pendant la grève de l’UFR SLHS, des membres de la Cocarde et autres organisations néo-fascistes multiplient les provocations. Ils dérobent des pancartes et des banderoles et agressent des manifestants isolés.

Incontournable jusqu’en Mai 68, l’Association générale des étudiants de Besançon (AGEB) perd de sa centralité dans la période suivante. Créée en 1880 et reconnue d’utilité publique en 1930[1], l’AGEB ne peut être considérée comme un syndicat qu’à partir de l’après-guerre[2]. Elle se politise et s’ancre durablement à gauche pendant la guerre d’Algérie[3]. On prend alors l’habitude de la désigner en tant qu’AGEB-UNEF.

Au début de mai 1968, elle est au cœur de l’actualité politique et médiatique : six de ses membres font l’objet d’une plainte, déposée par le recteur, après que la porte du CROUS a été dégradée et des dossiers dérobés. La plainte est retirée, quelques jours plus tard, dans une vaine tentative de favoriser l’accalmie. Elle est alors dirigée par un militant trotskiste de la FER (Fédération des étudiants révolutionnaires), appartenant à la mouvance dite « lambertiste ». Les étudiants communistes de l’UEC sont minoritaires, si bien qu’ils créent, à la faculté des lettres, un comité qui, avec les syndicats d’enseignants SNESUP et SGEN, organise des élections à un conseil provisoire de gestion, et remet de l’ordre dans la faculté. À la rentrée de l’automne 1968, deux tendances s’affrontent dans le syndicat : UNEF Renouveau, communiste, et UNEF Unité syndicale, noyautée par les « lambertistes » de l’AJS (Alliance des jeunes pour le socialisme) et par le PSU (Parti socialiste unifié).

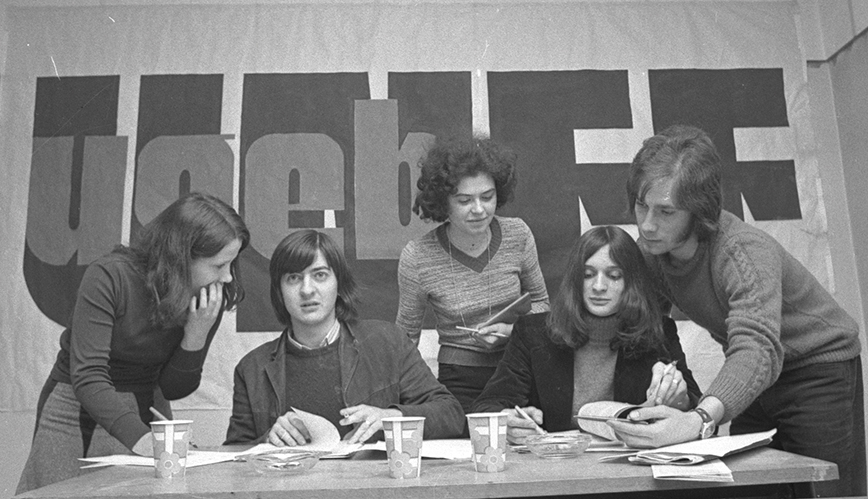

La scission se produit en 1971 lors de deux congrès, chacun prétendant être le 59e congrès de l’UNEF, l’un à Dijon[4] du 21 au 23 février, ne regroupant que la tendance Unité syndicale, l’autre à Paris, du 5 au 7 mars, pour la tendance Renouveau. Il y a désormais deux UNEF. À Besançon, il s’agit de l’AGEB-UNEF (Renouveau) et de l’UGEB-UNEF[5] (Unité syndicale), présidée par Jean-Luc Mélenchon de 1971 à 1975.

En 1974, cette dernière revendique 130 adhérents et ses résultats aux élections du Crous font d’elle le premier syndicat étudiant bisontin de cette période. Elle est parvenue à s’implanter dans toutes les composantes, y compris en médecine, habituellement rétive au syndicalisme. Elle y milite contre le numerus clausus dans les études de santé et alerte sur ses effets potentiellement dévastateurs pour la société française.

Pendant toutes les années 1970, la principale pomme de discorde entre les deux UNEF est la participation aux conseils de gestion[6]. L’UGEB appelle constamment à les boycotter. Mais il s’agit plutôt d’un marqueur identitaire pour cette organisation. En effet, le conseil du Crous, auquel elle se présente, a lui aussi été réformé par Edgar Faure en 1968 pour y introduire la cogestion étudiante. L’UGEB présente également des listes aux élections de la MNEF, la mutuelle étudiante dont la création, en 1948, fut une grande victoire de l’UNEF.

Au cours de la même période, apparaît également le MARC (Mouvement d’action et de recherche critique), proche de la CFDT. En 1976, le MARC devient le MAS (Mouvement d’action syndicale). Avec la CFDT, il soutient les comités de soldats, pour le droit des appelés à se syndiquer, qui sont très actifs en Franche-Comté. En 1980, lors d’un autre congrès de Dijon, le MAS fusionne avec l’UNEF Unité syndicale pour former l’UNEF-ID (indépendante et démocratique). Elle devient alors identifiée comme proche du parti socialiste, même si la présence trotskiste y demeure importante.

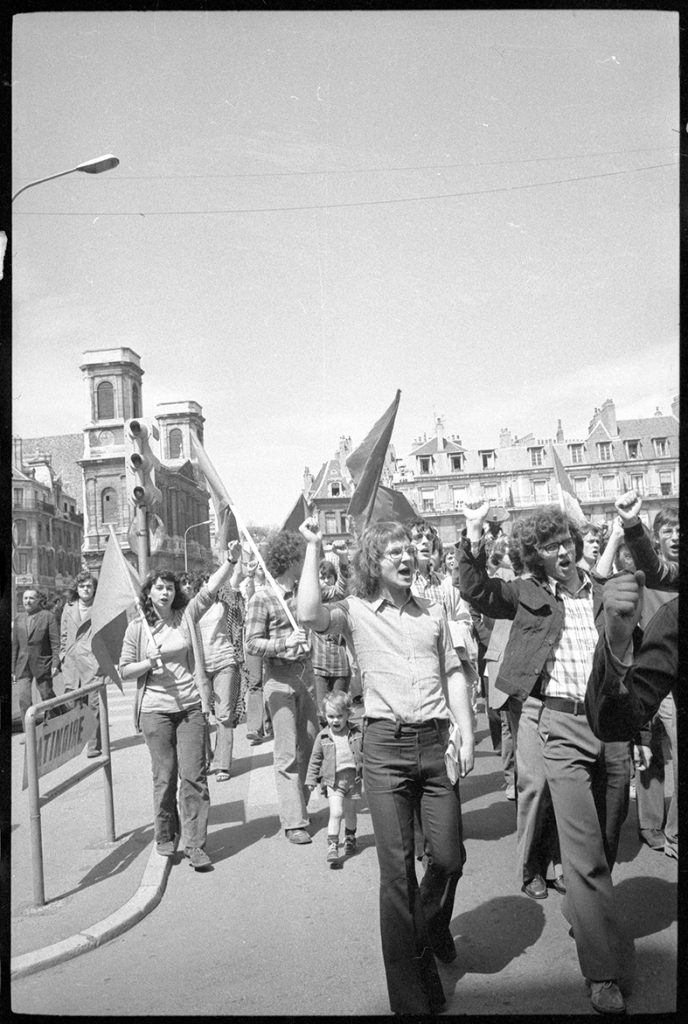

De tout temps, le pont Battant voit défiler des cohortes de manifestations. Ci-dessus, présence d’étudiants dans des manifestations (images de gauche à droite) :

L’intensité de ces combats politiques internes explique certainement pourquoi, lors des luttes contre le projet Devaquet, 18 ans après 1968, les étudiants expriment un rejet des syndicats. À Besançon, le mouvement est extrêmement structuré, avec des comités élus en assemblée générale dans chaque lycée et chaque faculté et une coordination de ville. Un tract indique : « La grève est apolitique. Sur les 15 représentants [élus à la coordination], un seul est syndiqué »[7]. Les étudiants de 1986 sont obnubilés par le risque de récupération partisane de leur mouvement.

Les deux UNEF coexistent donc à l’université de Besançon pendant une trentaine d’années. L’AGEB-UNEF communiste bénéficie d’un environnement favorable à l’UER (puis UFR) de lettres et sciences humaines, où elle siège au conseil de gestion[8] et fonctionne en intersyndicale avec le SNESUP, le SGEN et la CGT des personnels administratifs et techniques, à partir des années 1980. Dans les années 1990, les deux organisations semblent se partager le terrain. L’AGEB-UNEF demeure solidement implantée à la faculté des lettres. En novembre 1990, ses militants rencontrent Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Défense et ancien ministre de l’Éducation nationale, à la préfecture, pour lui faire part de leurs doléances et de leur opposition à la création d’une deuxième université dans le nord Franche-Comté. Celui-ci leur répond en leur demandant de ne pas se laisser manipuler. L’UNEF-ID est très active en sciences, à la Bouloie. En novembre 1994, ses membres se déplacent à Montbéliard où François Fillon, ministre de l’enseignement supérieur, est en visite. À leurs accusations de désengagement de l’État, il répond que les droits d’inscription sont peu élevés en France et que « l’État n’ira jamais beaucoup au-delà de ce qu’il fait déjà ».

La réunification de l’UNEF survient en 2001. Il semble que l’AGEB-UNEF disparaisse, après plus de 120 ans d’existence, à la faveur de cette fusion avec l’UNEF-ID. Dans les années qui suivent, seul l’acronyme UNEF est utilisé. L’organisation est présente notamment lors du mouvement contre le Contrat première embauche (CPE) du printemps 2006. Elle n’est plus hégémonique. D’autres syndicats se forment et complètent le paysage des mobilisations étudiantes.

Les syndicats SUD (Solidaires unitaires démocratiques) se développent dans la foulée du mouvement social de décembre 1995. À Besançon, SUD Étudiant apparaît, une première fois, en 1999, puis de 2003 à 2006. Il est très présent pendant la grève contre le LMD et pendant le mouvement anti CPE.

La FSE (Fédération syndicale étudiante), scission de l’UNEF, semble avoir une brève existence à l’UFR SLHS en 2002. Il y a ensuite l’AMEB (Association multiculturelle des étudiants de Besançon), à partir de 2008. Au départ affiliée à la FSE, elle devient l’AMEB Solidaires Étudiant·e·s à compter de 2013, lors de la fusion de la FSE et de SUD Étudiant. Elle existe, jusqu’en 2018, puis devient l’ASDE (Association solidaire de défense des étudiants) avant de disparaître en 2020. Solidaires Étudiant·e·s se reforme en 2023 pendant le mouvement contre la réforme des retraites.

On note également, au cours des années 2000 et 2010, la présence des anarcho-syndicalistes de la CNT (Confédération nationale du travail). Cette vieille organisation, censée être interprofessionnelle, regroupe à Besançon surtout des étudiants. Elle perd une bonne partie de ses militants après une scission en 2012. Bien qu’appartenant à un syndicat, ses adhérents adoptent souvent un discours hostile aux syndicats et à toute organisation constituée, vivant dans l’attente du prochain mouvement, de la prochaine assemblée générale.

La mouvance anarcho-autonome, ultra minoritaire mais visible, se distingue par des méthodes d’action qui peuvent rappeler les maoïstes du début des années 1970. En mai 2011, la crainte d’une descente de personnes de la mouvance black block à Dijon conduit le maire François Rebsamen à y interdire la tenue du G8 des universités. Claude Condé, président de l’UFC, et Sophie Béjean, présidente de l’UB, sont contraints de passer leur week-end de Pâques à reprogrammer le sommet à la Sorbonne. Les craintes étaient infondées : le contre-sommet prévu se déroule dans le calme. Les membres de l’AMEB dorment dans des tentes qu’ils ont plantées sur le campus dijonnais. Un imposant dispositif policier est déployé pour 160 manifestants qui défilent paisiblement, dans une ambiance bon enfant. En 2018, les anarcho-autonomes revendiquent comme une forme de « sabotage » le saccage de salles de cours et de distributeurs de friandises de l’UFR SLHS. Ils organisent également plusieurs vagues de « tags » dans les locaux.

L’une des caractéristiques étonnantes du militantisme étudiant, y compris chez les libertaires, est la domination masculine, voire un certain virilisme. Les syndicats ne sont absolument pas représentatifs, à cet égard, d’un milieu très fortement féminisé, surtout dans leur fief traditionnel des études littéraires. Ce n’est qu’à partir de 2023 que l’on assiste, à Besançon, à une grève où les étudiantes prennent véritablement les rênes du mouvement : elles occupent la tribune des AG et sont en tête des manifestations.

Aux antipodes de la mouvance libertaire, la BAF, pour « Besançon et ses associations fédérées », voit le jour en 2005 lorsqu’elle prend le relais de la corporation des étudiants de médecine BOUDU (Bénéfique organisation unifiée de défense universitaire), pour organiser une soirée open bar au parc des expositions de Micropolis. Affiliée à la FAGE (Fédération des associations générales d’étudiants), elle s’inscrit dans une longue tradition de corporatisme centré sur l’organisation de fêtes et l’octroi de services à ses membres. Rigoureusement apolitique, la BAF ne prend jamais parti sur les réformes universitaires et s’abstient de participer aux mouvements, assemblées générales et manifestations. Majoritaire à toutes les élections universitaires où elle se présente, la BAF soutient les présidents Jacques Bahi et Macha Woronoff. La première vice-présidente étudiante, nommée en 1998, est en maîtrise de lettres et membre de l’UNEF-ID. Elle démissionne l’année suivante. Le deuxième, élu en 2000, est membre de la « Corpo Pharma Besak ». Ensuite, ils sont tous membres de la BAF. Gérante d’une épicerie solidaire à la Bouloie, la BAF continue d’asseoir sa présence sur les campus de Besançon, au gré des évènements qu’elle organise.

Dans les années 2010, l’UNEF a quasiment disparu. Elle parvient encore à déposer des listes lors des différentes élections et à glaner quelques sièges, qu’elle n’occupe généralement pas, mais elle n’est plus du tout active sur le terrain. En 2022, l’Alternative étudiante Besançon (AEB) se crée avec l’ambition de devenir un « syndicat de masse ». Elle se présente, l’année même de sa création, au conseil d’administration de l’université et obtient un siège. Très proche de La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, elle constitue, localement, comme un étrange retour aux sources de l’UGEB-UNEF. En 2023, des dissidents de l’UNEF forment une alliance avec l’Alternative. Ils se présentent aux élections dans les Crous de février 2024 sous l’appellation « Union nationale des étudiant·e·s de France » ce qui correspond à « UNEF » mais l’acronyme n’est pas utilisé. Cette alliance obtient un meilleur score, sur le plan national, que la FAGE. Elle n’est pas victorieuse en Bourgogne–Franche-Comté, mais grignote sensiblement le score de la FAGE. On note aussi, lors de ces élections qui connaissent un rebond historique de la participation (8,77 %), une forte mobilisation de la droite et de l’extrême-droite.

Le syndicalisme étudiant se caractérise donc par une profonde ambivalence. D’une part, il frappe par son ancienneté. L’UNEF, qui constitue la matrice originelle de presque toutes les autres organisations, corporatistes et syndicales, est plus vieille que l’ensemble des partis politiques existants. Mais il frappe aussi par son état de flux permanent, par ses recompositions incessantes, entraînant une profusion de sigles et d’acronymes, impénétrables pour l’observateur extérieur. Le syndicalisme étudiant est également partagé entre le licite et l’illicite, entre l’institutionnalisation et la contestation. Il est à l’image de la condition étudiante, plus tout à fait adolescente mais pas encore adulte et responsable.