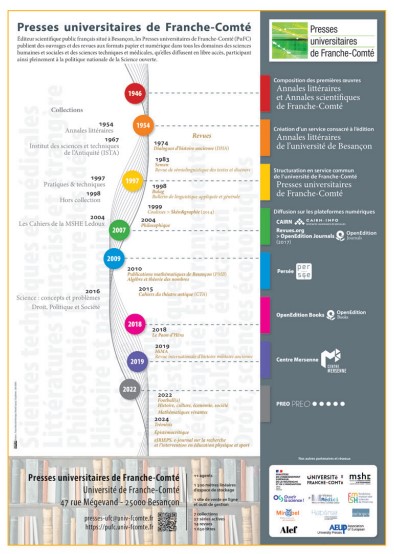

Des diverses branches de l’édition universitaire comtoise, la plus vivace en 1968 demeure celle liée à la faculté des lettres, autour de son service des Annales littéraires (fondées en 1954), alors que les bulletins ou monographies de médecine et de sciences exactes marquent le pas – les canaux de diffusion dans ces domaines optant progressivement pour le modèle des articles destinés à de grandes revues scientifiques nationales ou internationales. Amorcées en 1959, les publications du Centre d’histoire ancienne créé par Pierre Lévêque en 1967, puis de l’ISTA[1], complètent ce paysage éditorial et adoptent leur rythme de croisière (2-3 ouvrages l’an) à compter de 1974, d’autant que s’y ajoute la revue alors annuelle[2] Dialogues d’histoire ancienne (DHA). C’est, pour deux ou trois décennies encore, comme partout ailleurs dans l’édition, l’époque des tirages offset en 600 à 1 000 exemplaires « papier » minimum, celle de la composition aux réglages ou aux maquettes minimalistes et des illustrations parcimonieuses parfois regroupées en « cahiers » centraux, insérés à la main et cousus. Ainsi, les caractères non latins, fréquents en histoire ancienne, en philosophie ou en sciences, devaient être recréés comme des images, puis réintégrés dans les pages lors de la photocomposition. Les années 1990 voient heureusement se généraliser pour ces caractères le standard informatique de polices Unicode, toujours compris et échangeable par la plupart des plateformes et des langues.

Maelys Neubrandt.

La création comme service commun de l’UFC[3] des « Presses universitaires franc-comtoises » (PUFC) en 1997[4], tardive par rapport aux autres universités en raison de la présence de services facultaires, résulte d’un coup de semonce donné par la chambre régionale des comptes le 7 mars 1995. Elle pointe une situation devenue aberrante de l’édition à l’UFC : la gestion des ventes et stocks d’ouvrages des Annales par une association type loi 1901 (DEDAL) et un service de faculté dirigés par un professeur retraité depuis 1991 et ancien doyen, à la probité certes incontestable, contrevenait aux principales règles de l’administration publique. Le conseil de l’UFR SLHS adopte d’ailleurs le 4 avril 1996 de nouveaux statuts pour ce service, intitulé « Annales littéraires de l’université de Franche-Comté » (et non plus « de Besançon »).

La naissance des PUFC répond à une triple exigence : mettre fin à des pratiques artisanales, émiettées, retardataires, voire risquées, en les faisant assumer par l’établissement dans une stratégie globale destinée à diffuser ses recherches[5] ; s’insérer dans les nouvelles règles de gestion de l’édition privée et publique redéfinies par l’État dans le courant des années 1990[6] ; protéger la propriété intellectuelle des auteurs et les droits de diffusion des éditeurs et communiquer autour de publications spécifiques qu’une maison d’édition privée négligerait en raison d’une rentabilité fort aléatoire, d’une originalité ou d’une spécialisation trop marquées[7]. Outre la directrice, le directoire des PUFC comprend alors trois directeurs-adjoints (Jacques Annequin, Pierre-Marie Badot et Yves Ducel) ; les PUFC sont administrées par un conseil composé des responsables de l’UFC (dont le président), des représentants des collections ou revues et des personnels, avec deux personnalités extérieures.

Cela entérine la montée en puissance des éditions de l’université comtoise : une dizaine de publications par an dans les années 1970, une quinzaine durant la décennie 1980, une vingtaine vers 1990 et de trente à quarante au moment de la création des PUFC, ce qui les place parmi les premières en France en volume, mais aussi pour leur originalité. Alors que la plupart des Presses universitaires (PU) se consacrent essentiellement aux lettres, langues et sciences humaines et sociales, les PUFC occupent de surcroît des domaines très diversifiés, à nette ouverture pluridisciplinaire, qui correspondent aux points saillants de l’UFC : rapports environnement et SHS, sports et humanités, mathématiques et techniques, épistémologie des sciences, didactique, avec des incursions plus récentes vers le droit et la médecine… Ainsi naissent, à côté du « Hors collection » qui accueille d’emblée des ouvrages inclassables ou, plus particulièrement, les premières recherches de jeunes docteurs[8], des collections durables : « Pratiques et Techniques » (1997), « Cahiers de la MSHE Claude Nicolas Ledoux » (2005), « Droit, politique et sociétés » (2012), « Sciences : concepts et problèmes » (2014) ; tandis que vivent et meurent des publications en série liées à une équipe ou à un programme de recherche, en fonction du renouvellement des problématiques. Signes manifestes, la présence au conseil des PUFC dès leur origine du responsable de l’IREM[9], le mathématicien Yves Ducel, ensuite directeur adjoint et responsable de la collection « Didactiques » (2000-2005), puis directeur du service (2005-2012)[10], ou le vote en 2005 de nouveaux statuts pour les PUFC (qui deviennent « Presses universitaires de Franche-Comté »), qui élargissent leur conseil de gestion à des représentants de tous les domaines de recherche et lui confèrent une structuration plus fonctionnelle[11]. Afin de renforcer la cohérence administrative et financière du service, ils modifient la composition du conseil de gestion, suppriment les directeurs-adjoints et créent, comme dans les autres PU, un conseil éditorial centralisant l’évaluation des productions. Ce dernier est remplacé en 2008 (statuts des PUFC du 25 mars) par un directoire, plus limité à l’assistance au directeur, auquel s’adjoint un comité de coordination éditoriale (directeur, tous les personnels et responsables de collections) au rôle pratique. Ces statuts ont été ensuite révisés le 2 juillet 2013 pour mieux permettre l’expression de leurs personnels dans les conseils internes.

De leur histoire, les PUFC gardent d’autres caractéristiques originales en regard de leurs consœurs: un riche patrimoine de titres (1 650 en 2024), d’expériences et d’engagements (personnels, directeurs·trices, auteur·e·s, experts) ; la valorisation avec les auteurs des projets éditoriaux sélectionnés, après expertise interne d’un référent, par une double expertise externe ; l’accueil précoce de revues ; un appui éditorial affirmé aux jeunes chercheurs et aux laboratoires ; des séries ou collections non conçues comme l’exutoire d’enseignants-chercheurs locaux en manque d’éditeur, mais témoignant de l’attractivité nationale et internationale des unités de recherche de l’UFC (collaborations, conventions, contreparties financières…) : la moitié des auteurs n’appartiennent pas à l’UFC, le plurilinguisme est fréquent. Les PUFC héritent donc d’une structure très fédérale, avec les avantages de la souplesse et de l’autonomie académique des collections, ainsi que de la présence de personnel qui touche à l’édition scientifique au cœur des laboratoires, et les inconvénients de l’éclatement géographique et structurel, de la précarité des contrats et de l’inadéquation entre poste et qualification acquise, sources d’épuisement professionnelet de turn over. Le déménagement des PUFC des locaux très malcommodes situés sous-sol de l’Arsenal place Saint-Jacques à quatre salles libérées par l’UFR SLHS au rez-de-chaussée du 47 rue Mégevand se déroule en octobre 2010[12].

Néanmoins, les PUFC sont loin d’être prêtes à affronter la crise multiforme, financière, organisationnelle et humaine, qui a failli les consumer[13]. Elle tient avant tout aux mutations globales de l’édition scientifique qui affectent l’ensemble des PU, à la recherche de nouveaux modèles économiques et techniques, et à d’autres facteurs, spécifiques. D’une part, les finances de toutes les PU sont peu à peu déséquilibrées : diminution des abonnements aux revues et des achats d’ouvrages au format papier (bibliothèques et particuliers), multiplication des formats scientifiques courts et des canaux d’édition que ne saurait absorber un public académique non indéfiniment extensible, technicité accrue des pratiques éditoriales qui doivent d’emblée harmoniser les métadonnées, bien communiquer dans leurs circuits de diffusion et intégrer des logiciels PAO (XPress, puis InDesign), développement d’Internet, sécurisation juridique (contrats, reproduction d’images…), augmentation des coûts (fixes et proportionnels), difficultés du diffuseur national CID-FMSH enfin. Cette complexité écarte de facto les personnels des laboratoires, devenus moins nombreux et peu formés à la PAO : la fin de cet apport, même ponctuel, diminue le périmètre des personnels concourant à l’édition à l’UFC, reportant une part du travail sur celui des PUFC. Mesurons bien la rapidité des évolutions depuis la machine à écrire à barres, de la machine à boule IBM électromécanique des années 1960-70, permettant de changer de police ou de langue, aux langages balisés actuels, en passant par les machines électroniques à marguerite, le traitement de textes par ordinateur et les logiciels de PAO.

Dès lors, les PUFC n’ont pu tenir le rythme éditorial indispensable à leur équilibre qu’en sollicitant à l’excès les bonnes volontés et en recrutant des personnels sur ressources propres : ces dépenses représentent toujours depuis vingt ans entre le quart et le tiers de leur budget. Tant que les recettes des ventes sont abondées par les subventions du ministère ou de la région (BQR, bonus qualité recherche ; PPF, programme pluri-formations ; soutien aux revues, comme les DHA depuis 1981, etc.), cela fonctionne. Dès qu’elles se tarissent ou cessent, les mécanismes se grippent et les tensions s’exacerbent : entre collections et service commun qui a besoin d’une part croissante de leurs contributions, amputant leur autonomie financière et la production de nouveaux projets ; entre les collections dotées de personnel fourni par l’UFR SLHS et les autres, d’autant plus que de fortes personnalités cohabitent au sein des PUFC… Le coup de grâce est donné par le passage des universités aux RCE (responsabilités et compétences élargies) : il existe un temps de latence pour que les établissements, engagés dans d’autres priorités, prennent le relais, et que l’État se saisisse à nouveau de cet enjeu, dans ses dimensions nationale et européenne. La crise des PUFC de 2011-2012 n’a pu être résolue que par la prise en charge par l’UFC du salaire d’un, puis de deux de ses personnels[14], par l’appel à un professeur ayant un regard extérieur mieux à même de résorber les tensions[15], par la remobilisation d’un service plus cohérent[16] autour d’un diagnostic et d’objectifs partagés.

Un des plus ambitieux consiste en la diffusion multi-supports Single Source Publishing (publication à source unique) : à partir d’un seul fichier, de type ouvert XML-TEI et pérenne, peuvent être créées des publications sous divers formats directement exploitables, numériques (pages Web, pdf, ePub…) ou papier (via PAO). En effet, face aux abus de position dominante de grands éditeurs scientifiques privés[17], aux coûts prohibitifs pour les auteurs[18], les laboratoires, les bibliothèques[19] et les lecteurs, la réponse ne saurait être fondée seulement sur la publication gratuite et brute en open access, même après « revue par les pairs » – la « voie verte » de publication, où le chercheur auto-archive son texte dans une plateforme académique d’archives ouvertes (telle arXiv). Il existe aussi une « voie diamant » en libre accès, où ce sont les communautés scientifiques qui gèrent leur revue, avec éditeur ou sans (épi-revues)… C’est méconnaître l’apport scientifique et ergonomique de l’écosystème d’une édition publique sous-financée qui doit pouvoir compter sur le soutien de l’État et des établissements pour inventer d’autres ressources pour fonctionner. Ainsi, à l’échelle nationale, le modèle OpenEdition Freemium (la « voie bronze ») permet-il de trouver un équilibre entre la consultation libre et gratuite des contenus et la rémunération de l’éditeur public. La page HTML est accessible sans frais sur le site de la plateforme ou de la BU, les formats détachables (pdf, annotations…), payants, alimentent une redevance à chaque consultation ou téléchargement. Les PUFC ont tôt pris ce tournant, grâce à l’effort de formation des personnels (langages Lodel 1 et2, chaîne éditoriale METOPES de l’université de Caen depuis 2011). Prenons l’exemple de la revue DHA[20] : partie depuis 1974 d’une diffusion exclusivement papier (abonnements, librairies, commandes), elle s’ouvre à la diffusion électronique sur la plateforme d’éditeurs privés Cairn (2007) moyennant une « barrière mobile » – la publication est mise à disposition sur la plateforme, avec accès payant pendant un an, puis en open access (libre et gratuit), et ainsi de suite à chaque nouveau numéro. À compter de 2023, la revue devient immédiatement disponible sur Cairn, tandis que les anciens numéros jusqu’en 2023 se trouvent sur la plateforme publique Persée. Les PUFC comptent d’autres revues pionnières en la matière, telle Semen née en 1983, mais sur une autre plateforme, publique (revues.org, fondée par Marin Dacos, aujourd’hui OpenEdition Journals).

Les doutes initiaux sur les risques d’une telle cohabitation et la « fin du papier » paraissent levés : la recherche connaît une bien meilleure diffusion nationale et internationale (repérage et lecture gratuits) grâce aux grands portails numériques, mais la consultation de l’exemplaire physique demeure, pas seulement en bibliothèque – on lit mal plusieurs centaines de pages sur écran… Les PUFC réalisent ainsi l’intégration aux portails francophones et internationaux reconnus de périodiques (Cairn et OpenEdition Journals) et de séries d’ouvrages (OpenEdition Books, Persée) : formules CAIRN international et Suscribe to Open pour l’ISTA, bouquet Freemium avec les bibliothèques universitaires (collections Annales, MSHE, P&T, SCP, ISTA), CentreMersenne pour les Publications mathématiques de l’université de Franche-Comté Besançon (PMB) (photo 2 frise).

Les PUFC prêtent une attention accrue à la demande culturelle et sociale des territoires grâce à des ouvrages scientifiques destinés à une audience élargie (manuels, guides pratiques, « beaux-livres », serious games…), articulée aux événements culturels régionaux (présentation de livres avec les médias, le SCD, l’UO), à des outils pour la formation initiale et continue, à l’accueil de stagiaires de master… Les efforts d’intégration et d’efficacité portent leurs fruits : un site Internet trilingue (français, anglais et espagnol) avec des métadonnées reconstituées et complètes, une boutique en ligne et un outil de gestion des stocks (toujours d’accès difficile) qui ont permis de maintenir l’activité pendant les confinements Covid, une production éditoriale et une diffusion prévisionnelles à six mois – système « à paraître » (à telle date, avec prospection des libraires en amont par les représentants du diffuseur) –, combinée au système classique « à parution » (au fil de l’eau). Les PUFC accentuent leur ouverture internationale : traductions d’ouvrages, pas forcément « maison », dans les deux sens, partenariats (cession de droits avec Springer), parutions en espagnol, italien, anglais…

Les PUFC contribuent pleinement au mouvement vers la Science ouverte (SO) : locale[21], régionale et nationale. Le projet de pôle éditorial régional d’édition public PEPSO-BFC déposé par la pépinière de revues en open access de la MSH de Dijon (PREO, Daniel Battesti), en binôme avec les PUFC (Jean-Paul Barrière), est lauréat national du 3e AAP du Fonds national pour la Science ouverte (2024). Doté de moyens financiers (200 000 €) et humains (IGE), il inclut les Éditions universitaires de Dijon (EUD), les deux MSH de la région, avec la collaboration des deux SCD (UFC et UB), pour faciliter les conversions numériques (accueil de nouvelles revues et séries pour leur transition SO) ou former les personnels à Métopes. Plus largement, PEPSO associe l’UAR Persée afin de fournir à tous les éditeurs publics français un cadre légal pour l’édition ouverte : droits liés aux textes et aux illustrations, boîte à outils juridique pour les contrats, non-cession exclusive des droits… À l’échelle nationale, les PUFC contribuent pleinement au rapprochement des PU autour de l’Alliance des éditeurs scientifiques publics français (ALEF, 2024) encouragée par le ministère et le CNRS[22], au consortium d’éditeurs autour d’un diffuseur public rénové (FMSH-Diffusion), et participent activement aux réseaux sur la diffusion scientifique (Médici, Repères, Mir@bel, OpenEdition, Cairn…) et aux groupes de travail nationaux, dont ceux sur le référencement ou sur l’accessibilité[23]. Ce dernier point représente un important défi actuel et rétroactif : pour rendre notamment accessibles à des déficients visuels les images contenues dans les publications, elles doivent comporter des textes balisés les décrivant brièvement.

Absents de la photographie : Renald Cuzacq (diffusion / édition, PUFC) ; Julie Gillet (maquettiste PAO, PUFC) ; Laurène Leclercq (éditrice, ISTA) ; Kateri Soulard (stagiaire, PUFC) ; Jean-Paul Barrière (ancien directeur, PUFC). Photographie Angélique Bonjour.

Ainsi, le service d’édition de l’UFC rayonne bien au-delà de ce que la taille de l’université aurait pu laisser augurer. Les principaux établissements académiques français et étrangers ont développé une stratégie de diffusion scientifique propre fondée en particulier sur leurs PU, qui publient en versions papier et/ou électronique des ouvrages ou revues validés par les pairs et considérablement améliorés par un processus de raffinage éditorial qui suppose de multiples investissements[24] : le tapuscrit reçu de l’auteur a peu à voir avec le texte de sa diffusion effective. Publier est aisé, éditer est un métier et un pari éternellement renouvelé.

Directrices / directeurs

Marita Gilli (1997-1998) ; Jacques Annequin (1999-2005) ; Yves Ducel (2005-2012) ; Jean-Paul Barrière (2012-2023) ; France Marchal-Ninosque (2024-…)

Responsables administratives

Sylvie Dupaux (1999-2009) ; Catherine Jacquin (2009-2010) ; Murielle Faudot (2010-2011) ; [par intérim, Jean-Paul Barrière (2012-2021)] ; Catherine Hamelin (2021-…)