Durant les années 1980, les universités doivent faire face à la démocratisation de l’enseignement supérieur dans un contexte financier particulièrement contraint. Entre les rentrées 1980 et 1995, le nombre d’étudiants dans les universités françaises s’est accru de près de 60%, passant d’environ 850 000 à environ 1,5 million. Á l’université de Franche-Comté, cette augmentation affecte, à Besançon, les premiers cycles de trois UFR : sciences du langage, de l’homme et de la société (SLHS), sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion (SJEPG), sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS).

Ailleurs en Franche-Comté, la situation est davantage préoccupante : toutes les filières postbac (IUT, STS, classes préparatoires et, a fortiori, les écoles d’ingénieurs) pratiquent la sélection à l’entrée, ce qui interdit à nombre de jeunes bacheliers l’accès à l’enseignement supérieur. De surcroît, au-delà du problème financier, les UFR citées sont confrontées à une insuffisance criante de locaux.

En 1982, dans le cadre de la planification nationale, l’État instaure une politique de contractualisation avec les régions, auxquelles les lois de décentralisation confient désormais le développement économique et l’aménagement du territoire, qui deviennent ainsi des compétences partagées. L’État et chaque région doivent s’accorder sur les projets à élaborer. Cette concertation prend la forme d’un contrat de plan État-région (CPER). Les départements et les communes (ou communautés de communes) sont invités à se joindre à la négociation dans la mesure où ils participent au financement. À l’université, cette réforme induit la création d’une direction du patrimoine et d’un poste de vice-président patrimoine car les universités ne peuvent plus méconnaître leur patrimoine et son état.

Dans les premiers CPER, sont privilégiés les développements routier et ferroviaire, le soutien à la recherche universitaire dans les secteurs jugés d’avenir, ainsi que le développement des filières technologiques. En Franche-Comté, deux écoles d’ingénieurs se construisent : à Besançon, l’ENSMM dispose à présent de ses propres locaux et quitte ceux de l’UFR sciences et techniques et, dans le nord de la région, l’UTCS (Université de technologie de Compiègne à Sevenans) est créée en 1985. De leur côté, les locaux de l’ENIB (École nationale d’ingénieurs de Belfort) ), créée en 1962, subissent une extension. La fusion de l’UTCS et de l’ENIB donne naissance, en 1998-1999, à l’UTBM (Université de technologie de Belfort-Montbéliard).

Pour l’université de Franche-Comté, la seule opération de taille se situe aussi dans le nord de la région, à Montbéliard, avec la construction, en 1992-1993, du pôle universitaire des Portes du Jura (architecte Carlos Jullian de la Fuente), voulue et financée par la Communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard. Ce projet bénéficie de l’aide du FEDER, au titre du soutien aux régions industrielles en reconversion. À Besançon, les opérations immobilières en faveur des filières en sciences humaines se réduisent en la construction d’une extension de l’UFR SJEPG, en salles de travaux dirigés, ce qui est bien peu.

Cependant, progressivement, la part des financements alloués à l’Enseignement supérieur dans les CPER s’accroît du fait de la mise en œuvre de deux plans lancés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de l’engagement du conseil régional de Franche-Comté.

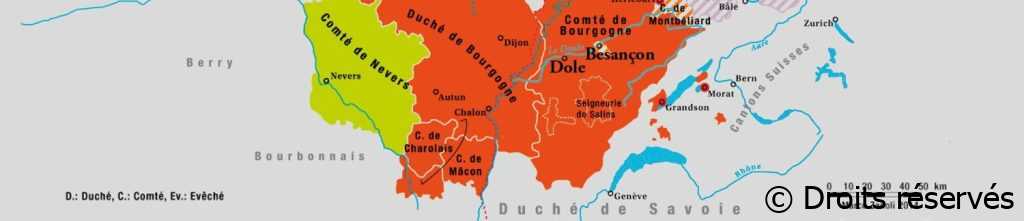

Le premier plan s’intitule « Université 2000[1] ».Arrêté le 30 mai 1990, il privilégie l’accroissement des capacités d’accueil des étudiants toujours plus nombreux dans les établissements existants. Point essentiel, après un débat très disputé, le principe de l’unicité de l’université de Franche-Comté est affirmé par la création de l’UFR sciences, techniques et gestion de l’industrie (STGI), dans le Nord Franche-Comté.

À Besançon, au site de la Bouloie, la construction des bâtiments Courbet (1991, architecte Jean-Pierre Estrampes) et Fourier (1993, architecte Bernard Quirot et associés), dote l’UFR SJEPG des amphithéâtres lui permettant de faire face à l’augmentation des effectifs.

La construction de la bibliothèque universitaire Proudhon (1996, architectes : Emmanuelle et Laurent Beaudouin) complète ce dernier. L’UFR STAPS bénéficie d’un accroissement de ses locaux sous la forme d’un bâtiment aux lignes audacieuses (1994, architecte Christian Schouvey).

Au centre-ville, la construction d’un bâtiment dans la cour du Parisiana (1992, architecte Jean-Pierre Estrampes) améliore partiellement les possibilités d’accueil de l’UFR SLHS. Les locaux du Centre de linguistique appliquée (CLA) sont inaugurés en 1992 (Architecture Studio) sur le site de la City. Et les services de la présidence (architectes Michel Lefranc et Marie-Corinne Corbet) sont installés, en 1993, dans des locaux vacants depuis le départ de l’hôtel de police.

À Montbéliard, le pôle des Portes du Jura s’étoffe avec la construction de la deuxième tranche et, à Belfort, un deuxième cycle d’AES complète un premier cycle, créé en 1990 rue Roussel dans la vieille ville, dans des locaux destinés à accueillir par la suite une filière juridique.

À Vesoul, en 2000, un département de l’IUT de Besançon (gestion logistique et transport) est créé et s’installe dans des locaux industriels reconvertis, au bord du lac de Vaivre. Ouvrant un quatrième site pour le développement de l’université, il prend le nom d’IUT de Besançon-Vesoul (BV). À Lons-le-Saunier, la création en 2001 d’une licence professionnelle protection de l’environnement et gestion des déchets marque la naissance d’un cinquième site universitaire, antenne de l’UFR ST de Besançon.

Le second plan, intitulé U3M[2] (Université du troisième millénaire),repose sur des principes différents, énoncés à la fin de l’année 1998. Il s’agit, cette fois, de restaurer l’existant et d’améliorer la qualité de la vie étudiante, qui bénéficie du quart des financements. La préparation du plan en région y associe les établissements régionaux d’enseignement supérieur. À ce titre, un document à caractère prospectif est déposé par l’UFC auprès des services de l’État.

À Besançon, le principe du développement de l’université sur trois pôles bien identifiés est retenu : la Bouloie avec les UFR ST, SJEPG, STAPS et l’IUT BV ; le quartier des Hauts-du-Chazal à Châteaufarine consacré aux études de santé ; le centre-ville enfin, où les activités de l’UFR SLHS sont réparties en deux sites seulement, Mégevand et l’Arsenal, où sont construites une Maison des sciences de l’homme (MSH) et une bibliothèque universitaire. Choix lourds, s’il en est, qui entraînent l’abandon de certains sites et des transferts entre les pôles. La restructuration de l’UFR ST doit permettre de regrouper sur le campus la totalité de ses enseignements et laboratoires de recherche. La chimie quitte donc la rue Mégevand pour le bâtiment de propédeutique et un Laboratoire des eaux (architectes : Reichardt et Ferreux) est construit à proximité de la chaufferie. En 2017, les sciences naturelles libèrent le bâtiment de la place Leclerc construit par René Tournier. L’avenir de ce bâtiment, qui appartient à l’État, reste encore à ce jour indéterminé. Cet ambitieux programme retient également le principe de la construction, en 2005, d’une maison des étudiants, couplée avec la formation continue, à la Bouloie (architecte Christian Schouvey) mais aussi la rénovation et la mise en conformité des bâtiments les plus anciens des UFR SLHS et ST à Besançon, ainsi que ceux de l’IUT de Belfort-Montbéliard, sur le site Engel Gros.

Les premières opérations immobilières retenues dans le plan U3M sont inscrites dans le CPER 2000-2006. Au site des Hauts-du-Chazal, à proximité de l’hôpital Jean Minjoz, le développement du pôle santé se fait par étapes : dans un premier temps, la bibliothèque universitaire Ambroise Paré, dont les lignes, conçues par Christian Schouvey, vont pour ainsi dire “donner le la” pour tout ce qui sera construit dans cet espace, aujourd’hui bien rempli. Les filières de médecine et pharmacie sont transférées en deux étapes : ce sont d’abord les 2e et 3e cycles qui déménagent dans les locaux dessinés par le cabinet d’architecture Adrien Fainsilber, les premiers cycles devant attendre quelque peu leur intégration.

Dans le Nord Franche-Comté, les opérations ont été voulues, et parfois portées par les collectivités locales autres que la région. Ainsi, la communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard (CAPM), aujourd’hui Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), a joué un rôle essentiel en en finançant une part décisive. Cette forte implication lui permet d’assurer la maîtrise d’ouvrage de la construction des Portes du Jura, un site universitaire complet qui rassemble l’intégralité des composantes : filières STGI, départements d’IUT, gymnase, bibliothèque et restaurant universitaires.

À Belfort, la construction de la bibliothèque universitaire Lucien-Febvre (architecte Emmanuelle et Laurent Beaudouin) est pour une bonne part financée, aux côtés de l’État et de la région, par la ville, par le département et par le FEDER. À la différence de Montbéliard, dont les activités sont rassemblées en un lieu unique, les sites universitaires belfortains se répartissent dans la ville. L’IUT Belfort-Montbéliard demeure sur le site industriel historique. Pour STGI, les sciences intègrent le bâtiment Louis Néel, aménagé dans les remparts, AES, droit et gestion sont installés dans la vieille ville et la bibliothèque universitaire est construite au-delà de « la Savoureuse ».

Á Besançon, les opérations sont des étapes à tiroir, ralentissant les projets les plus lourds comme la construction de la BU lettres et sciences humaines, et l’installation de l’UFR SLHS sur le site de l’Arsenal, alors que le CHU et certains laboratoires de médecine n’ont pas totalement libéré la place. Cet étirement forcé permet la réalisation d’autres opérations, inscrites dans les CPER successifs au gré des possibilités financières, au bénéfice des écoles d’ingénieurs (extensions), mais aussi de l’université : la construction à la Bouloie de salles de travaux dirigés, en particulier le bâtiment Bachelier (architectes Reichardt et Ferreux) qui accueille l’Institut d’administration des entreprises (IAE) et le Centre de télé-enseignement universitaire (CTU) ; ou encore l’extension à Châteaufarine de l’UFR médecine-pharmacie, accompagnée d’un restaurant universitaire du Crous.

L’opération la plus lourde, inscrite au CPER 2007-2014, est l’édification d’un bâtiment destiné à accueillir FEMTO-ST, qui regroupe les laboratoires de recherche en micro-nanotechnologies et sciences pour l’ingénieur de l’université et associe des équipes de l’ENSMM et de l’UTBM.

Complété par l’extension d’une salle blanche (Clean room norme ISO 14644-11), préexistante dans TEMIS-Innovation, ce projet, financé pour moitié environ par le FEDER, est inauguré en 2016. Tout en stimulant la recherche de haut niveau, il conforte la visibilité internationale de cette forte spécialisation de l’université.

Au site de l’Arsenal, une Maison des sciences de l’homme et de l’environnement (MSHE), conçue par Adelfo Scaranello, est inaugurée en 2017, grâce à l’accompagnement financier de la région par la ville de Besançon et l’université.

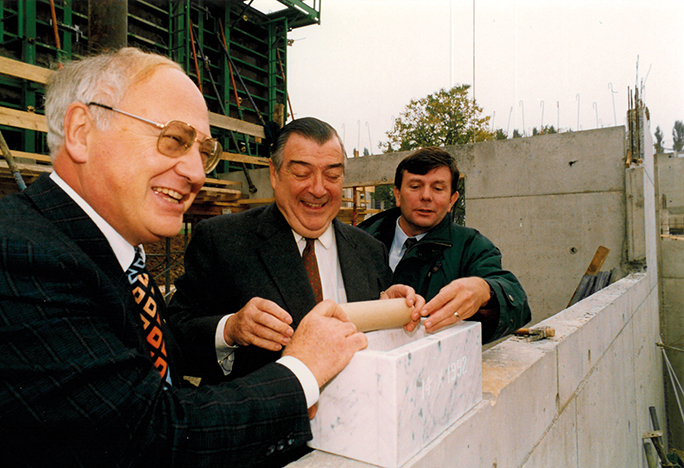

Les décalages successifs engendrent, finalement, des occasions nouvelles. Aujourd’hui se construit une BUBA (bibliothèque universitaire – bibliothèque d’agglomération) à la place de l’ancien hôpital Saint-Jacques, Grand Besançon métropole ayant pris le relais de la ville pour porter le projet. Celui-ci est financé par une conjonction de partenaires : région Bourgogne-Franche-Comté, université de Franche-Comté, Grand Besançon métropole, Union européenne (FEDER), État et département du Doubs. De plus, les travaux de restructuration totale du bâtiment N1 de l’Arsenal, qui accueille les enseignements de l’UFR SLHS, sont en cours.

Dans le nord Franche-Comté, est inscrite en 2015 la première tranche de l’éco’Campus au site du Techn’Hom. Ce projet, qui concerne également l’UTBM, est financé, en plus de l’État et la région Bourgogne Franche-Comté, par le Grand Belfort, par le département du Territoire de Belfort et par l’Union européenne.

Pour faire face à la baisse de l’activité économique consécutive à la pandémie Covid, le CPER 2021-2027[3], le premier négocié par la région Bourgogne-Franche-Comté, est également abondé par le plan de relance. Le plan France-relance est doté de 100 milliards d’euros, dont 40% sont financés dans le cadre du plan européen. Représentant 4,8 % du produit intérieur brut, il est d’un montant trois fois supérieur au plan de relance adopté en 2009 pour faire face à la crise des « subprimes ». Dans les deux cas, il s’agit de financer des opérations en un délai limité, dont les dossiers sont prêts à être réalisés. Au début des années 2010, ce fut le cas, entre autres, de la restructuration du bâtiment A de la rue Mégevand qui héberge la bibliothèque universitaire : un ascenseur a été installé pour assurer l’accessibilité et l’Institut des sciences et techniques de l’antiquité (ISTA) doté de locaux dignes de sa réputation scientifique.

En 2020, le plan prend en considération les nécessités de la transition écologique. Sont retenus des projets permettant la rénovation énergétique des locaux construits dans les années 1960, voire avant : site de l’Arsenal au centre-ville, bâtiment de métrologie et bibliothèque sciences sport Claude Oytana, qui se transforme en un learning centre, à la Bouloie. Les sommes allouées viennent s’ajouter à celles déjà prévues dans le CPER. Dans ce dernier, figure aussi la suite de l’opération belfortaine éco’Campus, ainsi que des initiatives nouvelles, telles que la construction du nouveau bâtiment de l’école d’ingénieurs de l’université (ISIFC) et son extension ; ou encore, dans le pôle médical, la construction d’un bâtiment destiné à l’accueil de Numericum Santé, programme pédagogique innovant faisant appel à des méthodes de simulation en médecine et chirurgie. Enfin, à la Bouloie, à l’arrière du bâtiment de métrologie, voit le jour un nouveau bâtiment, le Chesinum (Centre d’hébergement sécurisé d’infrastructures numérique), destiné à héberger et à sécuriser les architectures numériques de l’université et des réseaux régional (SEQUANET) et national (nœud régional RENATER).

Le campus bisontin Bouloie-Temis, restructuré et reliant, par des cheminements repensés en mode doux, les espaces et les locaux de l’université, de SUPMICROTECH ENSMM, du Crous Bourgogne Franche-Comté, sans oublier l’Institut supérieur des Beaux-arts (ISBA) et le Jardin des sciences en construction, formera un espace ouvert à la population, tout en offrant aux étudiants et aux personnels un cadre de vie des plus agréable. Près de 25 ans après son élaboration, le schéma général défendu par l’université de Franche-Comté lors de l’élaboration du plan U3M prend forme.