Tous les étudiants de l’université peuvent pratiquer une activité sportive pour leurs loisirs ou dans le cadre d’une unité d’enseignement libre (UEL). Les usagers bénéficient alors d’un service propre, intitulé service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS[1]) de l’université de Franche-Comté.

Le SUAPS est un service commun de l’université qui a pour mission d’assurer l’enseignement et l’animation des activités physiques et sportives (APS) proposées à l’ensemble des étudiants, ainsi qu’aux personnels de l’université, dans les sites de Besançon, de Montbéliard et de Vesoul. Il est chargé de l’organisation et de la mise en œuvre de programmes d’activités physiques adaptés à tous les étudiants, quel que soit leur niveau de pratique, et de la gestion des installations sportives universitaires (ISU). Créé en 1970 par Yves Joseleau[2], le SUAPS de l’UFC est initialement doté de sept postes d’enseignants en éducation physique et sportive (EPS) et reçoit des crédits d’enseignement et de fonctionnement attribués par le conseil de l’université. Chaque professeur, spécialiste de son domaine, dispense des enseignements dans plusieurs disciplines : chacun dispose ainsi d’un choix intéressant d’activités sportives[3].

En 1975, malgré l’intérêt croissant des usagers, le SUAPS est amputé de deux postes de professeurs d’EPS et ses crédits d’animation en enseignement sont substantiellement diminués. Ces ressources sont affectées à l’UER EPS nouvellement créée par l’établissement UFC. Cette instance universitaire rencontre de grandes difficultés pour obtenir la construction des installations sportives indispensables. La réalisation des courts de tennis et de la halle de sports, programmés depuis longtemps, sont alors très loin d’être réalisés, en dépit des nombreuses démarches auprès du rectorat, de la direction régionale de la jeunesse et des sports et de la municipalité de Besançon.

Quant au sport de compétition à l’université, la Fédération française de sport universitaire (FFSU), née en 1975 de la loi dite « loi Mazeaud », est l’héritière de l’Association du sport scolaire et universitaire (ASSU) qui se scinde en deux à cette date, donnant vie à l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) et à la FFSU. Cependant, aucun moyen de fonctionnement n’est attribué aux délégués régionaux de cette fédération. Ces derniers ne disposent ni de locaux ni de délégués administratifs, autres que ceux qui peuvent être fournis par les universités, ce qui représente une nouvelle charge pour le SUAPS. Sur le plan national, le développement de la pratique du sport de compétition au sein de la fédération française du sport universitaire (FFSU) n’est pas facilité par les UFR STAPS dans la mesure où cet investissement n’est pas pris en compte dans le service statutaire des enseignants. Ceux qui décident de consacrer du temps à l’encadrement de ces activités le font sur le mode du volontariat dans le cadre d’un engagement bénévole.

À la rentrée 1978-1979[4], un poste de professeur d’EPS est encore retiré au SUAPS : il ne reste plus que quatre enseignants, dont l’un est occupé à temps complet par les importantes charges administratives induites par la gestion des installations sportives universitaires et de l’organisation générale du service. Cette situation impose de supprimer ou de réduire les activités proposées. L’université s’inquiète de la manière dont elle va pouvoir réaliser les missions prévues par la loi d’orientation de 1968 et du risque pour les étudiants de perdre le droit à la pratique sportive au sein de leur formation, d’autant plus que les effectifs de l’université croissent fortement. Dans son service, Yves Joseleau ne dispose plus que de 3,5 postes de professeurs pour assurer les activités physiques et sportives de l’université auprès des 10 000 étudiants et 1 150 personnels.

Heureusement, entre 1981 et 1996, 4 nouveaux postes sont créés au SUAPS, ce qui porte à 9 les effectifs d’enseignants. Lorsque le Conseil national des universités (CNU) évalue l’université de Franche-Comté en 1993, il préconise, dans son rapport d’audit[5], d’inciter à regrouper le SUAPS et l’UFR STAPS dans une même structure, les problèmes de gestion risquant de devenir rapidement insolubles. À cette époque, les installations sportives sont gérées par le SUAPS et la nouvelle halle, construite en 1996 avec l’aide du conseil régional de Franche-Comté, ne sera pas classée ISU, mais « laboratoire STAPS », géré par l’UFR STAPS. Le CNU suggère également la mise en place d’une commission sport au sein de l’établissement, composée d’une représentation des différents utilisateurs. Gilles Genin succède à Yves Joseleau en 1997, suivi par Claude Varlet de 2002 à 2010.

Pendant son mandat, Claude Varlet et son équipe travaillent sur une identité visuelle du SUAPS plus attractive pour les étudiants, avec la graphiste Catherine Bouteiller et la direction de la communication.

Une belle dynamique est en marche. Le nom de Campus sports naît en 2007, alors que l’équipe du SUAPS organise les « Journées du bien-être ». Cette manifestation rencontre un succès inédit, en rassemblant sur trois jours plus de 1 000 étudiants participants. Une telle première nationale retient l’intérêt des autres SUAPS, qui reprennent ce modèle dans leur propre université.

De 2008 à 2010, sous le mandat de Claude Condé, débute une période de transition. En effet, en juin 2008, lors de la session du conseil des sports, l’université annonce officiellement la suppression du SUAPS, au 1er décembre suivant. Très surpris, ses membres s’en émeuvent, dont Pierre-Henri Morand, directeur de l’UFR SJEPG, qui interroge sur les motivations de la suppression d’un tel service. Membre du conseil des études et de la vie universitaire (CEVU), il souligne que cette décision n’a été ni présentée ni discutée dans aucun des conseils de l’université. Une commission dite « de la suppression » est alors chargée de réfléchir à la nouvelle organisation souhaitée par la présidence de l’université et par Éric Prédine, le directeur et par le conseil de gestion de l’UFR STAPS. de l’UFR STAPS. Le positionnement retenu par l’université de Franche-Comté, unique sur plan national, est même discuté à l’Assemblée nationale, en séance du 18 novembre 2009[6]. À la question posée par le député du Doubs Jacques Grosperrin, par ailleurs enseignant-chercheur en STAPS, « quant à l’opportunité de l’intégration des SUAPS dans les STAPS ? », la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse, répond par la négative. Le conseil d’administration de l’université du 11 mai 2010 entérine la suppression du SUAPS et l’intégration de ses missions à l’UFR STAPS à la rentrée universitaire de 2010-2011. Une nouvelle entité intitulée « l’unité de promotion, de formation et de recherche des sports » (UpFR) est formée, ajoutant le « p » de promotion à son sigle UFR pour indiquer sa nouvelle mission. Elle est alors plus communément appelée l’U-sports. La nouvelle organisation gère toutes les activités et les installations sportives. Claude Parratte, directeur-adjoint chargé de la promotion du sport à l’UpFR sports, coordonne ces projets.

Cette décision bisontine de supprimer le SUAPS entraîne une répercussion nationale. En 2011, les directeurs des SUAPS, réunis en conférence[7] s’inquiètent de la généralisation de la fusion possible de leur service avec les UFR STAPS de leurs universités respectives. Cette mutualisation des moyens pourrait menacer la pratique sportive des étudiants. Ils s’attachent alors à motiver les différentes instances et les décideurs publics pour réaffirmer la place des SUAPS dans les universités. Ces démarches trouvent un aboutissement en septembre 2018, quand est réactualisé le décret relatif aux services communs universitaires[8], qui renforce de fait les missions du SUAPS. L’université de Franche-Comté doit revoir son architecture.

En qualité de chargée de mission politique sportive de l’université de Franche Comté, Anne Tatu, enseignante-chercheure à l’UpFR sports, porte l’étude du dossier de rapprochement des deux structures Campus sports et UFR STAPS et présente un modèle de fonctionnement. Afin d’éviter les difficultés d’une gouvernance à deux têtes, les statuts sont revisités[9]. Ils définissent clairement les modalités de gouvernance et de gestion des trois champs administratifs : les ressources humaines, les installations sportives universitaires et le budget, pour lequel Campus sports est rattaché à l’UFR STAPS (dirigé par Nicolas Tordi), sous une même unité budgétaire. Si l’UFR STAPS dispense des formations diplômantes, Campus sports offre, lui, une valorisation incluse dans les cursus, puisque ses activités donnent accès à des crédits ECTS ou sont dispensées sous forme d’unités d’enseignement libres (UEL)[10].

À l’université de Franche-Comté, les statuts de l’UpFR Sports (qui redevient de fait UFR STAPS) et du SUAPS sont modifiés lors du conseil d’administration du 9 juillet 2019, destinés à garantir l’autonomie de Campus sports dans la poursuite de ses missions. Ils ne remettent cependant pas en question la mutualisation et la cogestion des moyens humains (particulièrement celle des personnels BIATSS), ni celle des équipements (comprenant les infrastructures sportives et le matériel pédagogique sportif), entre l’UFR STAPS et Campus sports. Ils sont mis en œuvre, dès janvier 2020, afin d’accompagner l’exécution du budget, répartissant dorénavant les charges entre l’UFR STAPS et Campus sports, dirigé par Nicolas Delattre. Ainsi, à l’UFC, l’UFR STAPS est une composante[11] et Campus sports un service commun[12]. Ces deux structures disposent chacune de missions politiques spécifiques et indépendantes. Elles sont toutefois liées entre elles autour de la gouvernance administrative du site pôle sports. Campus sports assure la gestion des équipements sportifs affectés à l’université, gère et coordonne le planning d’utilisation des installations sportives universitaires dont il a la charge.

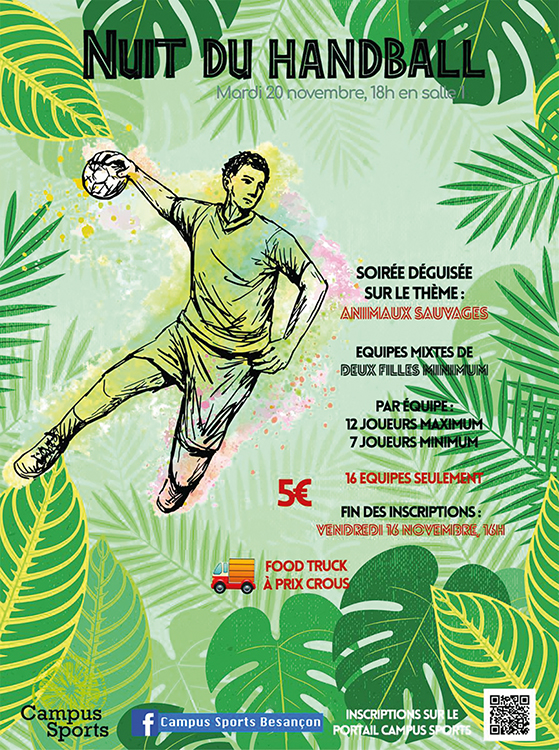

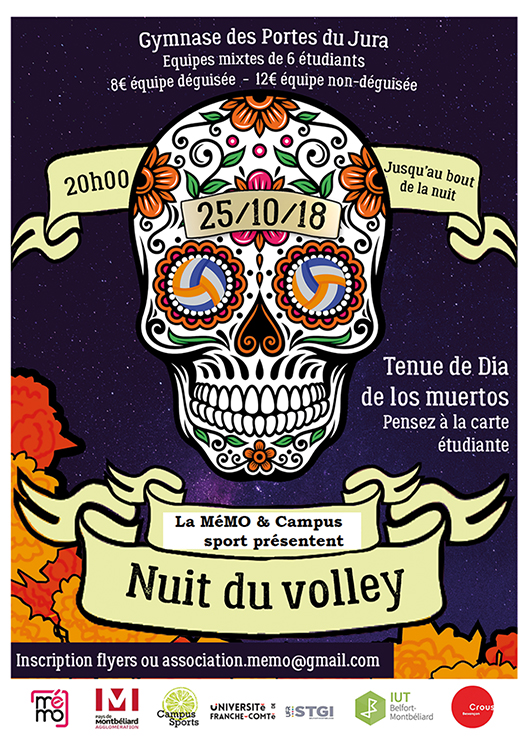

Depuis des années, les plannings universitaires des cours hebdomadaires libèrent le créneau du jeudi après-midi afin que les étudiants puissent s’adonner à la pratique du sport de compétition universitaire et de loisir, pour laquelle une quarantaine d’activités sont proposées aux étudiants jusqu’à 21h30 : musculation, yoga, golf, gym, frisbee, volley, badminton… Régulièrement, le SUAPS décline le sport en animations ludiques, qui se déroulent en soirée. C’est ainsi que les nuits de la forme, de l’escalade, du handball ou du volley convient les étudiants à de grands moments festifs rassemblant souvent plus de 200 personnes. Par exemple, à Besançon, la nuit du handball du 20 novembre 2018 invite les étudiants à venir jouer déguisés sur le thème… des animaux sauvages, tandis que la nuit du volley, à Montbéliard, organisée avec l’association de la maison des étudiants du campus des portes du Jura (la MéMO) le 25 octobre 2018, demande une tenue… de Día de los muertos !

Le service des sports propose également, au fil des saisons, des randonnées pour découvrir la région, à pied, en raquettes ou à ski.

Campus sports promeut ce facteur de santé et de bien-être des étudiants en favorisant une pratique régulière et adaptée à leurs besoins, en relation avec le service de santé étudiante (SSE) et en liaison avec les associations sportives universitaires, les composantes et les autres services communs des établissements[13]. Ainsi, il valorise la dimension artistique des activités physiques et sportives, en s’entendant avec le service sciences, arts, culture. Transversal, Campus sports a la particularité de réunir des étudiants de toutes les filières et des personnels de différentes composantes et services de l’université à Besançon, à Belfort, à Montbéliard et à Vesoul. Bénéficiant d’un financement rétrocédé sur les fonds de la CVEC (contribution à la vie étudiante et à la vie de campus), les activités sont ouvertes gratuitement[14] à tous les étudiants de l’établissement. Campus sports joue un véritable rôle social en permettant à maints étudiants pour qui la vie reste difficile, de suivre des activités sportives à moindre coût et de rompre leur isolement. Les personnels de l’UFC y accèdent moyennant une cotisation de 30 euros l’année.

Campus sports coordonne le dispositif d’accueil et d’accompagnement des étudiants ayant une pratique sportive d’excellence ou d’accession au statut de haut niveau[15], afin de concilier leurs études et leur activité sportive. Il prend en charge la pratique des activités physiques spécialisées des étudiants en situation de handicap en coordination avec la mission qui porte ce dossier.

En 2023, la mise en service de la « Maison du sport » concrétise le projet lancé par le SUAPS dès 2007 avec la création de Campus sports pour rassembler sous un même toit tous les acteurs de la vie sportive à l’université : le SUAPS, les associations sportives, le CRSU… À cette date, Campus Sport compte 6 100 inscrits, soit près du quart des effectifs étudiants de l’établissement. Il faut ajouter ceux qui pratiquent du sport en compétition, en club ou en pratique libre. Florence Mériot assure la direction Campus sports depuis 2023.

Les directeurs du SUAPS

Directeur adjoint à la promotion des sports

Claude Parratte (2010 – 2020)

Les directeurs de Campus sports

Nicolas Delattre (2020-2023), Florence Mériot depuis 2023.