Un des axes majeurs de la transformation de l’enseignement supérieur, en France comme en Europe, résulte de l’application des principes du New Public Management (NPM), ainsi que l’expliquent Nicolas Brusadelli et Frédéric Lebaron[1]. Avec la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) de 2007, l’État dispense les ressources financières en fonction des « performances » des universités. Le tout nouveau système de répartition des moyens à la performance et à l’activité (SYMPA) met en place une batterie d’indicateurs nécessaires à la répartition du budget, déclinés selon différents thèmes : taux d’insertion professionnelle, taux de réussite et de présence aux examens, etc. Cependant, la nécessité de disposer de données fiables a été d’emblée une préoccupation des équipes de direction. Ainsi, l’amélioration des taux de réussite des étudiants exige une bonne connaissance des formes et des causes de l’échec, et plus globalement de l’étudiant : son origine, ses aspirations, la manière dont il réagit à l’enseignement qui lui est dispensé, son devenir professionnel… Dès le premier mandat de Jean Thiébaut, des enquêtes sont publiées dans le premier bulletin d’information interne de l’université, Le Bire, émis par le bureau des relations extérieures. Les filières elles-mêmes sont souvent à l’origine de ces requêtes. C’est le cas de l’institut de géographie de l’UER lettres et sciences humaines qui publie, en 1973, une étude sur « les débouchés des étudiants en géographie »[2]. Un questionnaire est adressé à 200 licenciés de cette discipline entre 1965 et 1971, dont une centaine a été renseignée en retour. Une autre enquête, publiée en 1974[3], intitulée « Comment s’effectue l’insertion professionnelle des étudiants de l’université de Besançon »,résulte du travail conjoint du CEREQ (Centre d’études et de recherche sur les qualifications) et du bureau d’information et des relations extérieures de l’université comtoise.

À la rentrée 1994, l’université met en place un observatoire de l’insertion professionnelle de l’étudiant[4] pour mieux connaître leur devenir professionnel. Sa mission est d’assurer le suivi des cohortes internes des étudiants de l’UFC, d’en connaître les flux et les effectifs, mais aussi d’appréhender globalement le système de fonctionnement de l’université, depuis l’analyse des vœux d’orientation des élèves de terminale jusqu’à leur insertion dans un métier, quels que soient leur réussite aux examens et leur niveau de sortie. L’analyse de ce processus complexe tient compte des caractéristiques régionales, tant géographiques, démographiques, sociales qu’économiques. Membre de l’IRADES[5], l’équipe de recherche appliquée assure le suivi technique et administratif des études. Philippe Cuisinier et Corinne Hugon y sont chargés de recueillir et d’analyser les informations sur les étudiants de l’université de Franche-Comté. Issues des fichiers informatiques de l’université ou des enquêtes spécifiques qu’ils réalisent, les données concernent les étudiants depuis leur bac jusqu’à leur insertion professionnelle. Les recherches et les travaux prioritaires à accomplir sont définies par un comité scientifique présidé par Mariette Mercier, professeur de statistiques à l’UFR médecine pharmacie, et composé d’une vingtaine de membres. Ces derniers assurent la liaison avec les UFR et services de l’université, mais aussi avec les partenaires extérieurs (région, direction régionale de la formation professionnelle…). L’objectif est de fournir des indicateurs nécessaires à la politique de pilotage de l’université, au conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) et au service commun universitaire d’information et d’orientation (SCUIO). Afin que les informations résultant de ces différentes analyses fassent l’objet d’une large diffusion et puissent constituer pour tous un réel outil de pilotage, ces dossiers sont partagés en interne par le biais du journal tout l’U.

Citons à titre d’exemple :

- « Réussite en Deug », mars 1993, no 12, et oct. 1993, no 13.

- « Transferts de l’université de Franche-Comté en 1990 et 1991 », janv. 1995, no 28.

- « Attractivité de l’université de Franche-Comté chez les étudiants de 1re année », mai 1995, no 32.

- « Poursuite d’études et insertion professionnelle, étudiants sortants en 1990 de l’UFR SJEPG », déc. 1995, no 36.

- « Passage du Deug à la licence », mars 1997, no 48.

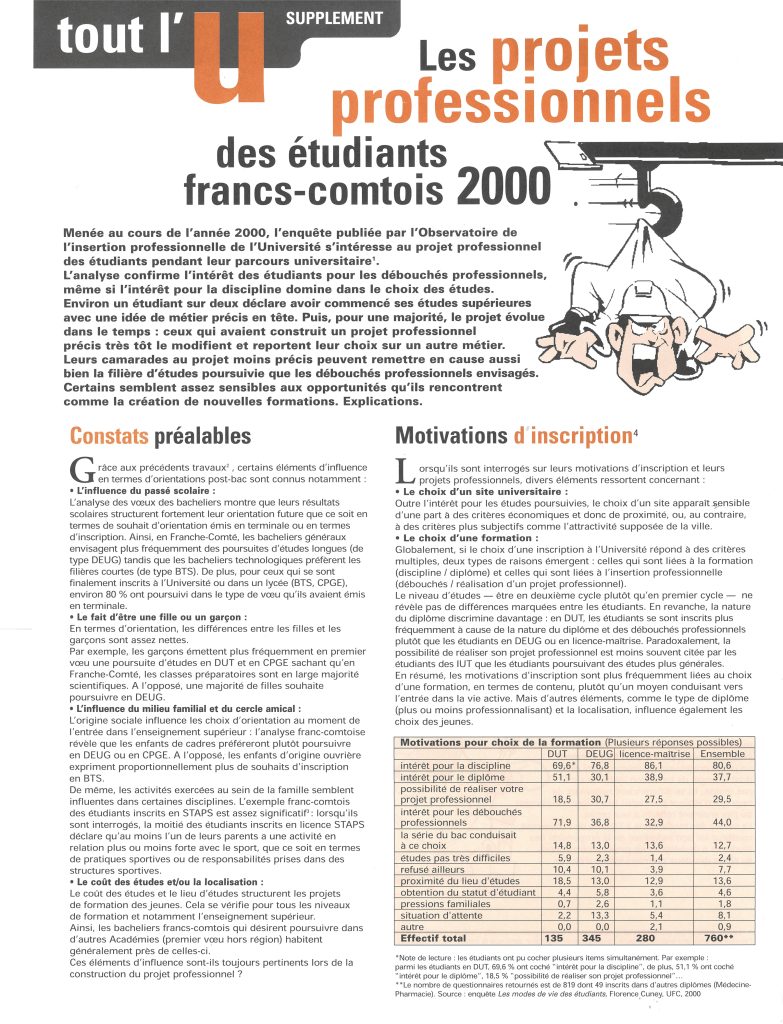

- « Les projets professionnels des étudiants francs-comtois en 2000 », mars 2001, no 84.

- « Les souhaits d’orientation des étudiants de maîtrise », mars 2002, no 93.

Inscrit dans le nouveau contrat quadriennal 1996-1999, le service reçoit une dotation annuelle de 300 000 francs pour son fonctionnement pendant la durée du contrat et prend en 1997 le nom d’observatoire du suivi et de l’insertion professionnelle des étudiants.

En 1989, le ministre de l’Éducation nationale crée l’Observatoire national de la vie étudiante (OVE), un dispositif d’observation et d’enquêtes sur les conditions de vie des étudiants. À l’université de Franche-Comté, ce service prend le nom d’observatoire des formations et de la vie étudiante (OFVE). Il a pour mission de fournir une information aussi complète, aussi détaillée et aussi objective que possible sur les conditions de vie des étudiants et sur leur rapport avec le déroulement des études, de manière à éclairer la réflexion politique et sociale et à aider à la prise de décisions. L’OFVE pilote et évalue les enquêtes, effectue des travaux d’études et de recherche, publie des tableaux de bord des formations et de la vie étudiante qui éclairent sur les chiffres clés, les effectifs de l’université, l’attractivité de l’université de Franche-Comté, la mobilité internationale, les stages, l’insertion professionnelle des diplômés[6], les composantes en chiffres, les enjeux et perspectives.

En 2013, le service[7] lance une lettre flash, Zoom, qui informe et partage les données recueillies de toutes les études thématiques réalisées par l’OFVE.

Établie en septembre 2000, par Françoise Bévalot, l’aide au pilotage est une mission[8] qui vise à mieux connaître l’université pour mieux la gérer. Les champs d’intervention sont multiples : trouver des critères d’évaluation pour toutes les activités de l’université, recenser les informations disponibles sur les équipes de recherche, faire le bilan des moyens en personnels enseignants et IATOS, déterminer les charges d’enseignement en fonction des formations dispensées et, ainsi, par exemple, améliorer la gestion des heures complémentaires. Dans tous ces domaines, les informations sont recueillies, regroupées en bases de données, puis analysées. L’enjeu consiste à dresser pour les décideurs (équipe présidentielle, instances, directeur d’UFR) un état des lieux de l’université, à leur donner de la matière pour les aider à orienter leurs choix et à prendre les décisions au niveau de l’établissement. La mise en place de cette structure permettant à chacun de s’approprier une vision d’ensemble répond à un besoin d’intérêt général pour une organisation et une gestion au bénéfice de tous. En 2006, la LOLF, loi organique relative aux lois de finances[9], précise davantage les attendus d’une telle mission quant à son pilotage. Objectifs, moyens et évaluation sont désormais les mots-clés de la nouvelle norme comptable et s’appliquent aux différents champs de compétence de l’université.

Dès 2007, le pilotage politique de l’établissement a un besoin accru d’indicateurs. Il s’accentue, dès 2010, après la LRU[10]. Pour le ministère, une connaissance chiffrée et précise des établissements constitue un élément primordial pour bien les situer dans le contexte local, national et international. En 2008, le président Claude Condé et Joël Berger, vice-président du CA, délégué aux moyens, pilotage et indicateurs, créent le service du pilotage et du suivi de gestion,dont la direction est confiée à Thierry Blond. Les différentes missions antérieures y sont regroupées et se répartissent en quatre blocs : l’appui aux processus (contrat d’établissement – dont l’habilitation puis l’accréditation –, dialogue de gestion, certification des comptes – dont inventaire tournant –, modèle de dotation des composantes, audit des fonctions support[11], dématérialisation des tâches…), l’analyse (charge d’enseignement, comptabilité analytique, cartographie économique des activités, devenir des diplômés, tableaux de bord, calcul des coûts), les publications (bilan social de l’établissement, tableaux de bord des formations et de la vie étudiante, indicateurs de campagne d’emplois[12]…) et la contribution à la démarche qualité. Cette structuration permet d’obtenir des outils de pilotage performants, extrayant les données de l’ensemble des applications du système d’information existant, en les mettant en cohérence les unes par rapport aux autres. En 2008, 2010 et 2012, trois livrets restituent de manière synthétique les indicateurs que l’université produit régulièrement. Ils offrent une photographie chiffrée des étudiants, des personnels, des finances, de la recherche et du patrimoine de l’université de Franche-Comté en reprenant pour partie les mêmes indicateurs que ceux produits par le ministère.

Conception graphique Catherine Bouteiller et mise en page Philippe Bracco.

Depuis 2021, le service intitulé direction du pilotage et du contrôle de gestion ouvre ses missions au suivi d’indicateurs pour les unités recherche, ainsi que pour les collégiums. En outre, depuis la rentrée 2023, est intégré le suivi de la masse salariale, jusqu’alors traité au sein de la direction des ressources humaines. Pour répondre à ses nombreuses missions, la direction du pilotage[13] a renforcé ses effectifs, puisque son objet couvre les pôles d’expertise essentiels : formation, vie étudiante et recherche, ressources humaines, finances et patrimoine. De nouveaux outils facilitent le partage de ces enquêtes avec les équipes de gouvernance et la communauté universitaire. Depuis 2020, les « notes d’analyse » remplacent les anciennes newsletters zoom. Les infographies et les répertoires des emplois renseignent sur les résultats de l’insertion des diplômés de licence professionnelle et de master. L’évolution des outils numériques, comme le développement de moyens de reporting, permet d’adapter rapidement les réponses aux requêtes d’indicateurs de pilotage, selon les différents niveaux de restitution attendus (pour la gouvernance, les directions de composante ou les responsables de formation…).

Élodie Crozier.

Produit jusqu’en 2020, il est à cette date remplacé par le rapport social unique (RSU), conformément au décret du 30 novembre 2020. Le RSU permet de mesurer les changements intervenus au cours de l’année écoulée et d’observer les tendances qui se dessinent sur plusieurs années.