Dès 1984, la loi Savary prévoyait la passation de contrats entre les universités et le ministère de tutelle. Comme l’écrit Christine Musselin[1], c’est en septembre 1988 que Lionel Jospin, ministre de l’Éducation nationale, en poste depuis le mois de mai, exprime sa décision de les mettre en œuvre lors de la conférence des présidents d’université (CPU). L’année suivante, la négociation des contrats est à la charge de la récente direction de la programmation et du développement universitaire (DPDU). En cette fin des années 1980, le ministère est confronté à une double problématique : le pilotage de l’enseignement supérieur mené jusqu’alors est moins que satisfaisant et fortement contesté, et la montée exponentielle des effectifs étudiants rend l’avenir complexe : comment continuer à les accueillir et réduire le taux d’échec en premier cycle ? L’enseignement est un axe prioritaire de la politique générale du gouvernement Rocard, qu’il encourage par d’autres mesures comme la revalorisation de la rémunération des personnels ou le plan « Universités 2000 ».

Un contrat pluriannuel lie chaque université au ministère de l’Enseignement supérieur : la mise en place de cette politique contractuelle marque une évolution majeure vers l’autonomie des établissements en matière de gestion publique. En effet, le contrat quadriennal oblige l’université à se projeter, dans une vision collective de son fonctionnement et de son avenir, avec un objectif à terme. Le préalable consiste à rédiger un projet d’établissement, expression de la politique qui sera menée durant quatre ans, ce qui implique de dégager des priorités mais aussi d’arbitrer, pour effectuer des choix explicites et stratégiques. La marge d’autonomie, de crédibilité et de responsabilité réelle de l’université s’accroît par rapport au ministère, mais aussi de façon interne. Afin de lutter contre la réalité des universités qui ne sont encore qu’un agglomérat d’UFR, le rôle de la direction doit gagner en légitimité, le président doit voir sa position renforcée. En signant, seul, le contrat, au nom de tout l’établissement, ce dernier s’affirme comme l’unique interlocuteur reconnu du ministère. C’est ainsi que le revendiquent les présidents successifs. Françoise Bévalot l’énonce clairement dans son intervention au conseil d’administration du 3 juin 2002, où elle déclare : « Ce projet est le projet d’UN établissement et non pas une simple collecte des souhaits de chacun, mais bien un projet, élaboré très tôt à l’échelle de l’établissement».

L’université cesse de recevoir, chaque année, une subvention non soumise à discussion, préaffectée, et bénéficie d’un budget assuré pour les quatre années à venir. Il comprend la somme à laquelle l’université a droit, en s’appuyant sur des constats, validés en commun, ainsi que sur les formations et sur la recherche. Une part de dotation complémentaire est attribuée pour les projets spécifiques de l’établissement, concernant la vie étudiante par exemple. Désormais les besoins propres et les spécificités locales marquant l’identité de l’université sont davantage prises en compte et sont autant d’atouts dans la négociation du contrat avec le ministère, étape redoutée où les différentes universités restent, par ailleurs, en concurrence entre elles. Après la signature, les actions entreprises font l’objet d’une évaluation à mi-parcours, qui donne lieu, le cas échéant, à quelques ajustements. Leur examen, au terme du contrat, en constitue le véritable bilan. L’université doit fournir un effort de transparence interne impliquant la mise en place d’un suivi budgétaire et d’un véritable contrôle de gestion. Cela modifie la nature des relations que l’administration de l’université entretient avec ses composantes et l’oblige à instituer, en son sein, un dialogue de gestion, recourant à des outils nouveaux et à la mise en place d’indicateurs fiables, nécessaires à la négociation[2].

Les contrats quadriennaux se déploient, en différentes vagues, au sein des universités françaises – dès 1989, l’université d’Angers devient le premier établissement signataire. Il faut attendre 1992 pour que l’université de Franche-Comté, avec Michel Woronoff, signe, le 10 juin, son contrat quadriennal de développement 1992-1995[3]avec la DPDU du ministère. Véritable projet d’établissement, ce document fixe comme objectif prioritaire l’accueil de tous les étudiants de la région dans les filières d’enseignement supérieur d’un haut niveau de qualité. Pour y parvenir, trois stratégies sont définies : la constitution d’un réseau universitaire couvrant toute la Franche-Comté, le renforcement de la structure interne de l’université et son désenclavement par le développement d’un réseau transrégional et transfrontalier. Ce contrat fait l’objet d’une révision à mi-parcours en octobre 1993. À cette occasion, le bilan des premières actions mises en œuvre porte notamment sur la création des nouveaux diplômes, la construction des nouveaux bâtiments universitaires et la mise en place des réseaux de communication et d’échanges. Sont aussi évoqués les autres contrats : le 11e plan État-régions, le contrat quadriennal de recherche et le schéma concerté des formations post-baccalauréat. En juin 1993, un avenant au contrat quadriennal de recherche est négocié à mi-parcours. En 1995, pour lancer la réflexion sur le prochain contrat et à la demande de certaines organisations étudiantes, une enquête participative est lancée auprès des étudiants par le biais du journal tout l’U[4] ; leurs réflexions sur les questions relatives à la formation et à la vie étudiante sont ensuite communiquées au conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) et prises en compte pour la rédaction définitive du projet d’établissement.

Le 23 janvier 1997, après dix-huit mois de travail et de négociations, le contrat quadriennal de développement de l’université 1996-1999 est signé entre Claude Oytana, président de l’université, et Christian Forestier, directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le contrat évolue, il réunit en un seul document l’ensemble des projets de l’université : enseignement, recherche, fonctionnement, équipement et travaux. Les objectifs sont de rendre l’université plus attractive, de favoriser l’interdisciplinarité ou encore d’offrir à l’usager un environnement optimum pour sa réussite. La recherche[5] fait l’objet d’une négociation tripartite entre l’université, le ministère et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Après approbation par le conseil d’administration le 28 juin 1999, le président signe le 27 novembre 2000 avec Francine Demichel, directrice de l’Enseignement supérieur au ministère de l’Éducation nationale, le nouveau contrat quadriennal 2000-2003 de l’université de Franche-Comté.

par Francine Demichel, directrice de l’Enseignement supérieur au ministère de l’Éducation nationale,

et Claude Oytana, président de l’université de Franche-Comté,

en présence de Marie-Jeanne Philippe, rectrice de l’académie de Besançon.

Georges Pannetton.

Très exceptionnellement, cette signature[6] se déroule à Besançon, à la présidence de l’université. Le nouveau contrat développe trois stratégies : promouvoir une université plus attractive, favoriser l’interdisciplinarité pour une recherche originale et d’excellence et assurer l’interaction et la cohérence entre les filières d’enseignement et de recherche, et enfin offrir à l’usager un environnement et des services propices à sa réussite. La presse régionale est invitée à cette signature.

Le 20 novembre 2003[7], Françoise Bévalot, présidente de l’université, reçoit à Besançon une visite contractuelle de la délégation du ministère, en vue de préparer l’accord final du contrat d’établissement qui sera mis en place en 2004-2007. Le contrat est signé le 13 mai 2005. Il s’adosse sur trois grands axes : réussir à l’université, structurer et intégrer la recherche, mobiliser les ressources. Le nouveau contrat propose 50 mesures couvrant les volets formation, politique scientifique, ouverture internationale, modernisation de la gestion et affirmation de l’identité de l’université. Parallèlement à ce contrat, 42 équipes scientifiques de l’université ont également présenté leur projet, pour quatre ans, avec pour objectif d’être labellisées. En retour, elles reçoivent ou non un financement selon différents paramètres comme la composition de leur équipe, leur nombre de thésards, les thématiques de recherche, les publications des chercheurs de l’équipe…

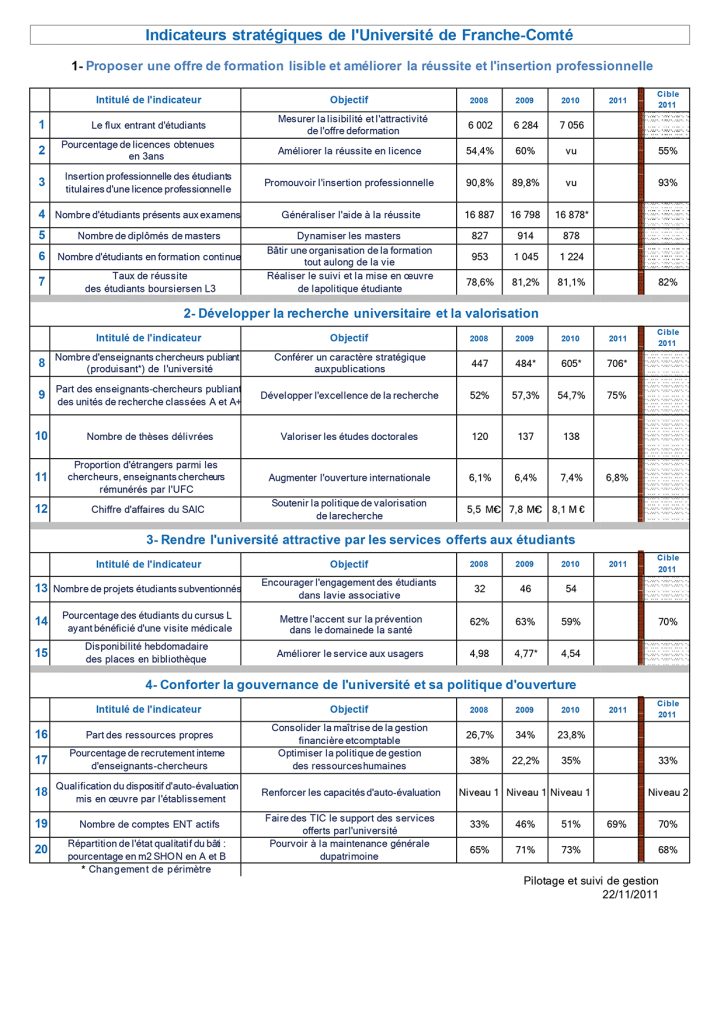

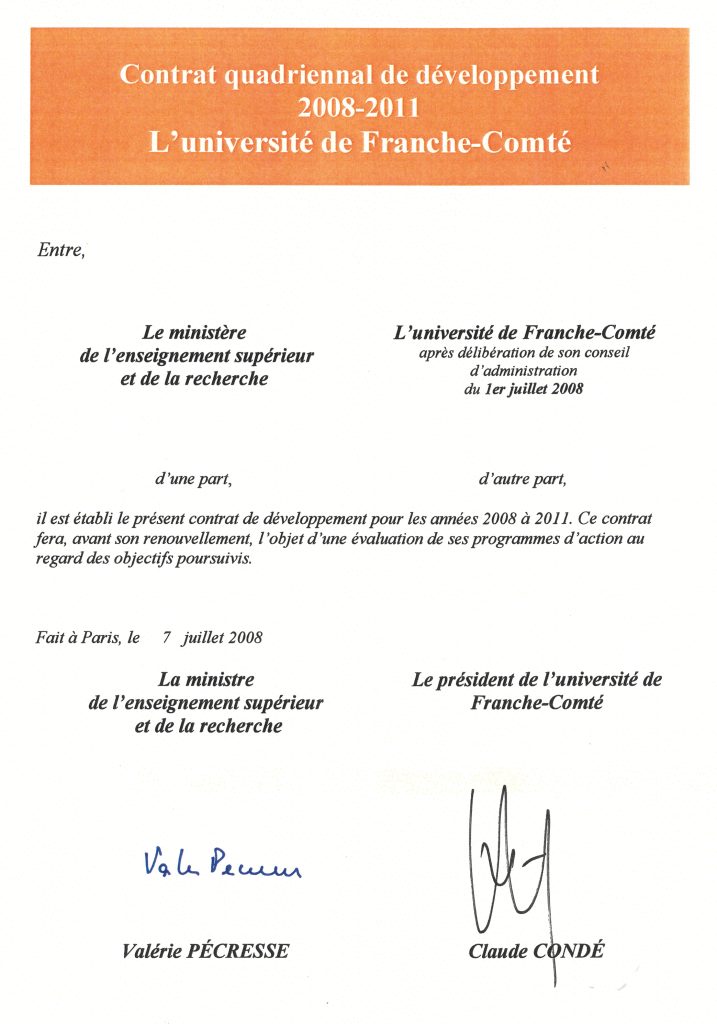

La politique contractuelle s’accentue avec l’article 17 de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et aux responsabilités des universités (LRU), qui confirme, en les rendant obligatoires, le rôle central des contrats pluriannuels, évalués par l’AERES (Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur), dans le dispositif de pilotage de la politique d’enseignement supérieur. Le 7 juillet 2008, le président Claude Condé signe le contrat quadriennal de développement 2008-2011 avec Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (UMP).

Ses quatre points forts consistent à proposer une offre de formation lisible destinée à améliorer la réussite et l’insertion professionnelle, à développer la recherche universitaire et la valorisation, à rendre l’université attractive par les services offerts aux étudiants, à conforter la gouvernance de l’université et sa politique d’ouverture.

À partir de 2011, de quadriennal, le contrat devient quinquennal, la contractualisation s’opérant désormais en cinq vagues composées en moyenne de 30 établissements. Après approbation par le conseil d’administration le 20 mars 2012, le président Jacques Bahi signe le nouveau contrat quinquennal 2012-2016 de l’université de Franche-Comté qui se fonde sur cinq axes : priorité à la recherche, une formation innovante pour la réussite et l’employabilité, une vie étudiante portée par un projet régional et une gouvernance adaptée aux enjeux. Il comprend une partie additive, commune au contrat quinquennal des établissements fondateurs de l’université fédérale, intitulée « Construire une grande Université Fédérale Bourgogne Franche-Comté ».

Aux termes de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et la recherche (loi ESR), le contrat de site se substitue au contrat d’établissement et doit désormais faire l’objet d’une concertation avec les différentes collectivités territoriales. La notion de « site », entendue comme le lieu des coopérations institutionnelles et scientifiques, apparait la plus pertinente car elle permet une vision intégrée et décloisonnée des dynamiques à l’œuvre dans un territoire déterminé[8]. La prise de conscience du besoin d’une vision stratégique de moyen et long termes, congruente aux échelles territoriale, nationale et européenne, se traduit par une évolution du périmètre des contrats pour les placer au meilleur niveau stratégique. L’État peut attribuer des moyens à l’établissement chargé de la coordination, comme une COMUE, qui les répartit entre ses membres.

C’est ainsi qu’après délibération de son conseil d’administration du 14 avril 2017, c’est désormais le président d’UBFC qui signe, le 20 avril 2017, le contrat de site 2017-2022 au nom de la communauté d’universités et d’établissements Université Bourgogne-Franche-Comté. Les cosignataires sont Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt[9], porte-parole du gouvernement, et Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Il est cosigné, au nom des établissements d’enseignement supérieur et de recherche parties prenantes au contrat de site Université Bourgogne Franche-Comté, par Jacques Bahi, président de l’université de Franche-Comté, Alain Bonnin, président de l’université de Bourgogne, Ghislain Montavon, directeur de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard, Bernard Cretin, directeur de l’école nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, François Roche-Bruyn, directeur général de l’institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement et Stéphan Bourcieu, directeur général de l’école supérieure de commerce de Dijon. Les représentants présents des organismes nationaux de recherche (ONR), signent également : le CNRS, l’INSERM, l’INRA et le CEA.

Le contrat de site comporte désormais deux volets distincts. Un premier volet est commun aux établissements du site décrivant une trajectoire partagée en formation, recherche et transfert. Le second volet est spécifique à chaque établissement, expliquant notamment la contribution dudit établissement à la politique du site. Pour l’UFC, les volets portent sur les axes stratégiques de développement de l’université de Franche-Comté, sa politique en matière de formation et en matière de recherche et de valorisation. Par ailleurs, l’ensemble des moyens concourant à la politique de site doit être désormais présenté en annexe du contrat de site. Avant son renouvellement, ce contrat fait l’objet d’une évaluation de ses résultats au regard des objectifs poursuivis et des engagements pris.

En 2023, afin de construire son projet pour le prochain contrat d’établissement 2024-2028, l’université de Franche-Comté choisit de consulter toute la communauté universitaire. Cette démarche collaborative s’appuie sur des réunions publiques dans l’ensemble des sites, avec la possibilité pour chacun d’apporter également une contribution par voie électronique. Intitulé IRRIS, le projet d’établissement de l’université de Franche-Comté se structure suivant 5 thèmes de développement : l’insertion, le rayonnement, la responsabilité, l’innovation et la solidarité. Il s’inscrit, en articulation avec les grands enjeux nationaux et internationaux et dans le contexte de l’ESR régional, en partenariat avec les collectivités territoriales (9).

Comme le souligne Christine Musselin[10], la contractualisation a facilité le passage d’une conception uniformisatrice de l’enseignement universitaire à une conception qui supporte mieux la diversité, tout en réaffirmant le maintien des grands principes nationaux (diplômes nationaux, faibles droits d’inscription, accès pour tous les titulaires du baccalauréat…). Les contrats ont pu s’appuyer sur cette capacité collective émergente et ainsi se développer « parce qu’il existait déjà dans les universités une maturité organisationnelle suffisante […] pour que des projets communs soient élaborés, pour qu’une mobilisation plus collective prenne forme, pour que des priorités puissent être assises… »..