L’information sur les cursus d’études et sur les meilleures chances d’insertion professionnelle des étudiants a, depuis l’origine, été une préoccupation importante des différentes équipes de direction. Dès 1972, le président Jean Thiébaut, André Peters, vice-président, et Georges Lambert, secrétaire général, souhaitent mieux répondre aux questions posées par les étudiants, par les familles et par l’ensemble du public, pour leur venir en aide et améliorer le dialogue. L’université de Besançon s’inscrit parmi les premières dans l’initiative proposée par la direction de l’enseignement supérieur du ministère de l’Éducation nationale, qui incite les universités à créer en leur sein des SIO (services d’information et d’orientation). Jusqu’alors, l’information était uniquement dispensée par les bureaux universitaires de statistiques (qui disparaissent en 1972) et par l’ONISEP (Office national d’information sur les enseignements et les professions).

C’est ainsi que, le 16 juin 1972, la présidence est heureuse d’annoncer à la presse[1] la création du BIRE, le Bureau d’information et des relations extérieures, appellation locale du SIO en raison des missions élargies qui lui sont confiées. Ce nouveau service, qui est une première pour une université française, est situé à la présidence de l’université, hébergée à cette époque dans les locaux de l’IUT, avenue de l’Observatoire « là où vivent les étudiants » précise le président[2]. Rattaché au secrétaire général, le BIRE est doté d’un personnel fixe : d’abord Françoise Matras, chargée de ce Bureau d’information, et Roger Cornut, documentaliste et conseiller d’orientation détaché de l’ONISEP, qui reçoit les étudiants en entretien individuel. En 1973, Françoise Crézé, affectée auparavant au service des statistiques du ministère, prend la responsabilité du BIRE. L’équipe s’enrichit d’une documentaliste, Annie Jeunot, et d’une secrétaire, Michèle Allard. Sont également présents, en alternance, les représentants du rectorat, du Crous ou encore de l’Agence de la main-d’œuvre et de l’emploi, pour apporter les renseignements attendus par les publics visés et mieux les accompagner. Par la suite, des permanences ponctuelles sont tenues par l’Armée, les mercredis après-midi, pour renseigner sur les carrières et le service national, obligatoire à l’époque. C’est aussi pour cela que le nouveau BIRE s’appuie sur un réseau d’enseignants-correspondants assurant un relais de proximité, sur le terrain, dans chaque UER (unité d’enseignement et de recherche). Ce BIRE a la particularité d’avoir été conçu avec un groupe de travail réuni en un conseil. Piloté par la direction de l’équipe, il est constitué d’enseignants-chercheurs et de personnalités extérieures à l’université : représentants de l’ONISEP (M. Roncevich, délégué régional, M. Ricaut, inspecteur de l’information et de l’orientation du Doubs, et M. Cornut, conseiller d’orientation et documentaliste, détaché à l’université), du Crous (M. Chanart, directeur) et du bureau des statistiques au rectorat (M. Aupoil, directeur).

Pour remplir cette mission, le BIRE est doté d’une salle de documentation spécifique, où les étudiants peuvent consulter un important fonds documentaire de 3 500 dossiers sur les filières de formation initiale et continue dans les universités françaises et étrangères, les écoles d’ingénieurs, les métiers accessibles aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur ou encore les concours de recrutement dans l’enseignement du second degré et les concours administratifs.

À partir de la rentrée universitaire de l’automne 1974, quatre étudiants, appelés « moniteurs », participent à la réflexion et apportent leur point de vue sur les outils offerts par le BIRE, afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs.

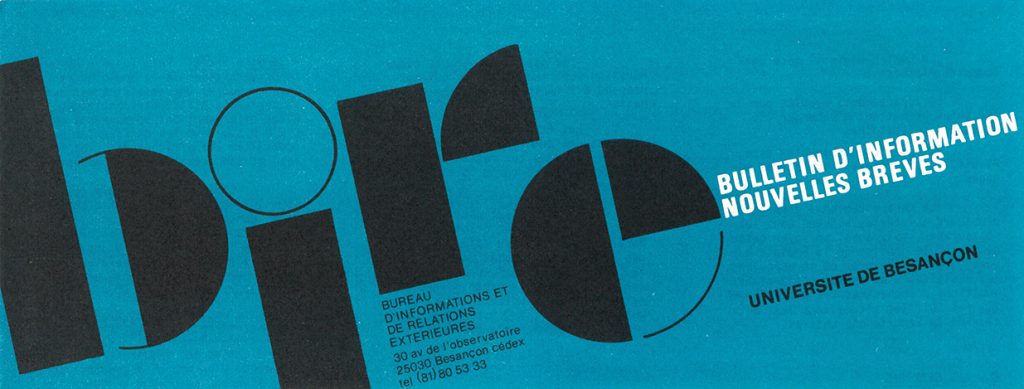

Une année après sa mise en place, à partir de novembre 1973, et à la demande du président Thiébaut, ce nouveau service édite un journal interne mensuel destiné aux étudiants et aux personnels, intitulé tout d’abord Bulletin d’information, nouvelles brèves, puis, petit à petit, il finit par s’appeler tout simplement lui aussi BIRE[3].

Il constitue le premier relais de communication interne de la communauté universitaire naissante. À partir de la rentrée universitaire 1974, trois étudiantes et un étudiant, prenant le titre de « moniteurs », participent à la réflexion et apportent leur point de vue sur les outils offerts par le BIRE, afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs. Leur mission consiste notamment à apporter de la fantaisie à ce bulletin d’information, auto-évalué « sérieux, mais trop austère », et à promouvoir ce journal auprès de la communauté[4].

Le Bire, titre du nouveau service et du nouveau journal interne, conjugue donc déjà les fonctions d’information, d’orientation et de communication d’une université actuelle. C’est d’ailleurs au BIRE que naît, sous le mandat de Jean-François Robert, la nouvelle identité visuelle de l’université, avec le graphisme précurseur et créatif de Catherine Zask[5], mais aussi le journal en direct[6], valorisant la recherche dans les laboratoires et son transfert vers les entreprises. De même, le BIRE constitue l’embryon du service des relations internationales qui en émanera quelques années plus tard.

Lors des mandats successifs, les missions fondamentales que sont l’information sur la carte des formatons, l’orientation dans l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle des étudiants diplômés, ne font que se renforcer. Après quelques années de fonctionnement, le service s’étoffe sous le mandat de Pierre Lévêque pour faire face aux besoins croissants. L’équipe est composée de René Didi, le responsable, de Michel Stimpfling, engagé dans l’accompagnement de projets et l’insertion professionnelle des étudiants, ainsi que dans la participation de l’université à des foires et à des salons, de Roger Cornut, conseiller d’orientation[7], et des documentalistes Annie Jeunot et Thérèse Carry. Ils sont assistés par des secrétaires : d’abord Myriam Miglierina et Geneviève Millet, puis Joelle Ott et Djemaâ Djoghlal. Cette dernière répond plus particulièrement aux demandes d’information par courrier et assure la revue de presse quotidienne pour la direction. Le BIRE reçoit, en effet, une moyenne de soixante-dix lettres par jour, dont 70 % proviennent de l’étranger. Jean-Louis Liénard, attaché principal, est le responsable du service administratif et assure la liaison avec le secrétaire général, Georges Lambert.

Le BIRE

Les chargés de mission : Jean-Claude Wieber (1985), Gérard Messin (1986-1991).

Les responsables administratifs : Françoise Madras (1972), Françoise Crézé (1973), Jean-Louis Liénard (1975-1983).