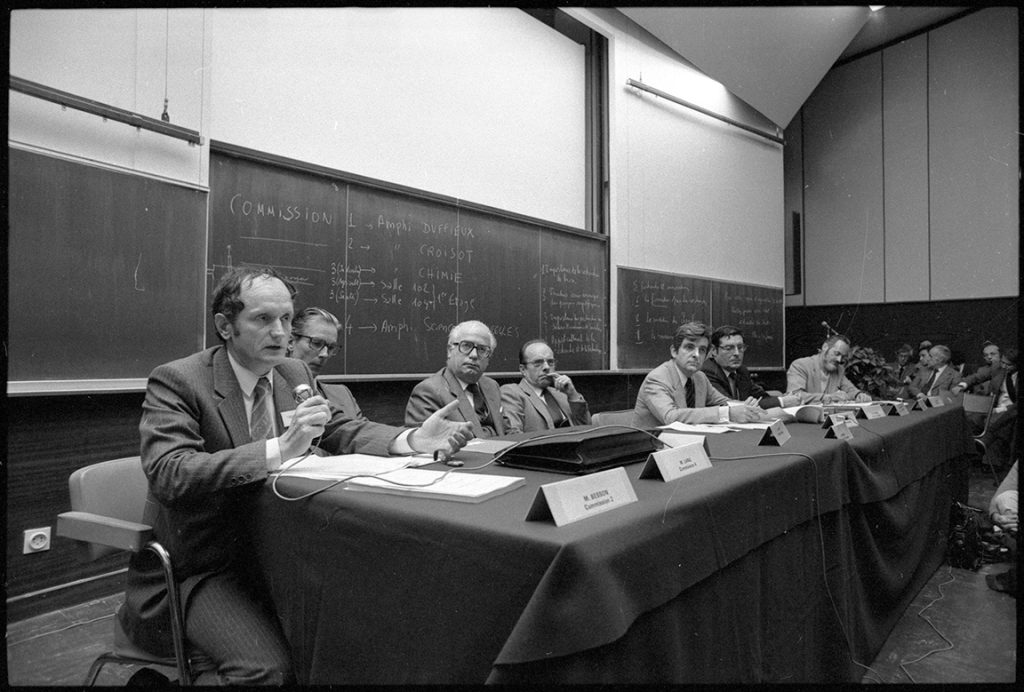

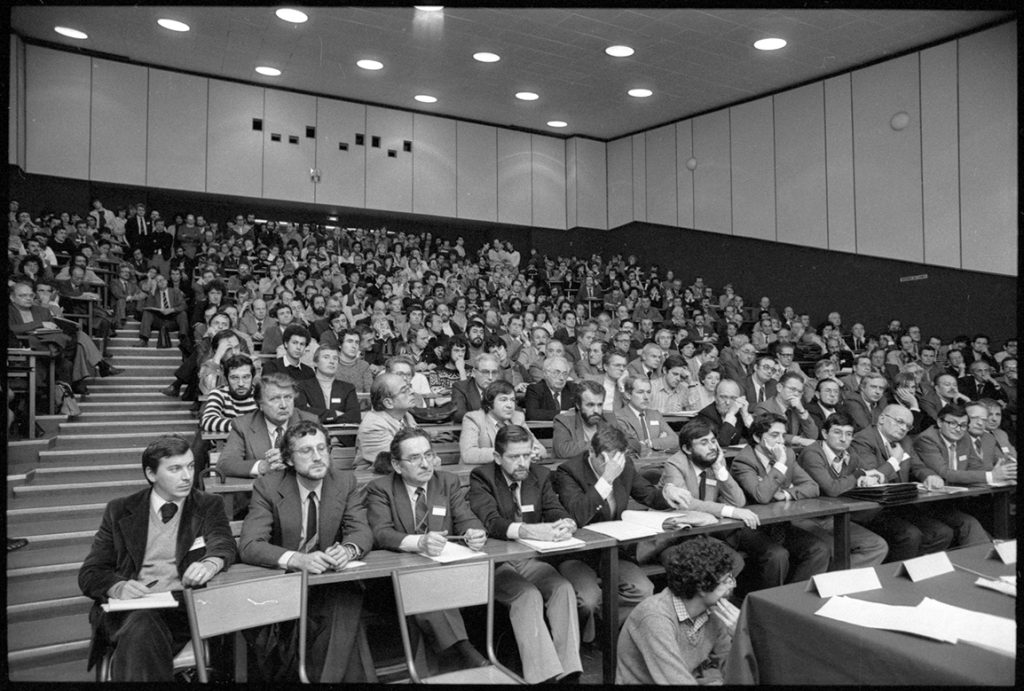

Sous le mandat de Jacques Robert, les 29 et 30 octobre 1981, l’université de Besançon accueille à la faculté des sciences de la Bouloie, les assises régionales de la recherche et de la technologie en Franche-Comté[1], en présence de Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Recherche et de la Technologie : plus de six cents personnes, soit un tiers d’universitaires, un tiers de participants du secteur industriel et un tiers de représentants des autres secteurs d’activité (agriculture, santé, administration, organisation syndicale, organisme consulaire). Les travaux sont répartis en quatre commissions. La commission recherche, technologie et société est présidée par Pierre Lévêque, la commission articulation des politiques nationales et régionales par Raymond Besson, la commission politique régionale de la recherche par E. Laviron et la commission comité consultatif régional de la recherche et de la technologie par A. Lang.

Ces assises éveillent le besoin de rencontres à l’échelon régional pour briser les cloisonnements, pour rechercher des cohérences et regrouper les énergies. Afin de développer l’ouverture de l’université sur la région, il apparaît opportun de poursuivre les activités de l’association université économie (UNEC) pour constituer une structure souple, permanente et indépendante, à vocation et initiative régionales, regroupant le plus directement possible les acteurs de l’interaction de l’université avec tout le secteur économique comtois et facilitant l’insertion provisoire des chercheurs dans les PME-PMI. C’est ainsi qu’en 1982 InterUnec, un bureau d’études spécialisé dans le transfert de technologie, intégré dans les laboratoires de l’enseignement supérieur de Franche-Comté[2], est créé pour répondre aux besoins des entreprises régionales et nationales. De même, l’ANVAR, l’agence nationale de valorisation de la recherche, apporte une aide aux laboratoires qui développent des programmes d’innovation, en vue d’un projet de transfert vers l’industrie ou dans l’objectif de créer une entreprise[3].

Le 1er février 1991, le président Jean-François Robert organise une rencontre intitulée « université-entreprise : résultats et enjeux », à Micropolis. Organisée en collaboration avec la chambre régionale de commerce et d’industrie et sous la direction de Michel Meyer, elle aborde la question des opportunités franc-comtoises vers l’Allemagne réunifiée.

Fort de ses contacts, en particulier avec les laboratoires industriels (notamment SANOFI, VÉTOQUINOL), J.-Fr. Robert souhaite valoriser le savoir-faire des laboratoires de l’université pour soutenir la recherche. Il organise des rencontres avec des industriels dans toute la région Franche-Comté, avec l’accompagnement de Gérard Messin, son vice-président en charge du transfert et de la valorisation. Le président J.-Fr. Robert participe à des rencontres régionales qui ont pour objectif de créer un parc scientifique et industriel (PSI), prémices du futur Témis Sciences. Elles se déroulent au château de la Bouloie à Besançon. Lancée par le conseil régional de Franche-Comté que préside Edgar Faure, elle réunit le conseil général du Doubs présidé par Georges Gruillot, la ville de Besançon représentée par son maire Robert Schwint, le président de la chambre régionale du commerce et de l’industrie Jean Michel, auxquels s’associent le directeur de l’ENSMM (Jean-Louis Vaterkowski) ou encore la direction régionale de l’Industrie et de la Recherche (DRIR).

Dans le contrat quadriennal de développement 1992-1995, signé le 10 juin 1992, Michel Woronoff conforte le rapprochement université-entreprise. En point 1.4, l’intérêt de l’association InterUnec est reconnu par l’État et le SUIVI (Service universitaire d’innovation et de valorisation industrielle) est soutenu par une subvention[4]. Si la gestion administrative des contrats est assurée de façon très efficace par InterUnec, tout un pan de la valorisation de la recherche échappe à l’université. En effet, certains chercheurs passent des contrats directement avec les industriels sans que leur tutelle en connaisse les tenants et aboutissants, alors qu’ils sont des personnels salariés de l’établissement et qu’ils utilisent les moyens des laboratoires. Ce mode de fonctionnement, s’il reste très apprécié par de nombreux enseignants-chercheurs, pose plusieurs problèmes. Tout d’abord, la propriété intellectuelle des résultats est systématiquement concédée au partenaire industriel. Ensuite, le statut des personnels rémunérés par InterUnec présents dans les laboratoires et la gestion administrative des matériels achetés via ces contrats créent des difficultés et posent question.

Soucieux de contrôler l’activité contractuelle des laboratoires, sous son mandat, le président Claude Oytana décide de créer, en septembre 1997, la direction de la valorisation de la recherche. Rattachée au vice-président chargé des affaires générales, Paul Broquet, la direction en est confiée à Jean Piranda, enseignant-chercheur en mécanique. Le service s’installe dans les locaux de la présidence de l’université au centre-ville de Besançon.Dans un continuum allant de la recherche fondamentale à l’activité économique, la direction de la valorisation de l’université facilite le transfert des travaux des chercheurs membres de laboratoires universitaires vers le secteur privé, au service du développement local et de la création d’emplois. Les résultats obtenus par un chercheur ou une équipe demeurent la propriété de l’université, qui peut choisir de les valoriser en concédant à une entreprise un transfert de savoir-faire ou une licence de brevet. Le but est de constituer un portefeuille de brevets représentatifs de l’activité de recherche de l’université. L’objectif prioritaire consiste à donner les moyens aux laboratoires d’adapter au mieux leurs contrats avec les entreprises, notamment en leur offrant une expertise et un accompagnement sur le plan économique, juridique et financier dans la gestion de leurs contrats et de leurs brevets. Un autre tend à construire des actions auprès du monde industriel, des collectivités locales et du monde socio-économique en général.

Différents collaborateurs forment l’équipe initiale. Alain Jeanney, responsable administratif, fonctionne en guichet unique, déchargeant les laboratoires des soucis administratifs. Il s’attache également à mettre en œuvre la loi sur l’innovation de 1999 afin de faciliter la création d’entreprise chez les jeunes chercheurs. L’équipe s’étoffe ensuite avec le renfort de Christiane Grillier qui édite un annuaire de la recherche et accompagne les équipes dans l’organisation des colloques, les manifestations scientifiques et le développement de leurs sites internet. En 2002, Sylvie Le Bars est chargée des contrats européens, en particulier les programmes cadres de recherche et de développement technologique (PCRDT) ou les programmes de coopération interrégionale (Interreg) avec la Suisse voisine. L’objectif est d’inscrire durablement l’université de Franche-Comté dans l’espace européen de la recherche en assistant les enseignants-chercheurs pour optimiser le montage, en réponse aux appels à projet, de dossiers complexes et ardus. La direction de la valorisation, désormais service commun à l’université et au CNRS, regroupe alors huit personnels, dont une juriste CNRS. Elle se dote, le 22 septembre 2003, d’un service des activités industrielles et commerciales (SAIC), dirigé également par Jean Piranda. Le SAIC est un service commun de l’université bénéficiant d’un régime budgétaire, financier et comptable adapté à la gestion de ses activités. Il dispose d’un budget annexe au budget de l’établissement. Il apporte un appui au montage des contrats, en assure la gestion financière, y compris le recrutement de personnels de recherche contractuels, et veille à la valorisation et à la protection de la propriété intellectuelle des résultats. En 2004 Martine Dufourt, issue d’InterUnec, rejoint le SAIC. Le journal en direct[5] est rattaché à la direction de la valorisation et de la recherche en novembre 2005.

En 1999, à l’initiative de Claude Allègre, ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et des Technologies, la loi sur l’innovation et la recherche[6] est promulguée. Afin de faciliter la création d’entreprise chez les jeunes chercheurs, il lance un appel d’offres pour des projets d’incubateurs régionaux. L’université de Franche-Comté porte le projet et propose avec l’ENSMM et l’UTBM un dossier commun intitulé Incubateur d’entreprises innovantes de Franche-Comté (IEIFC). Retenu le 24 novembre de la même année, il prend corps le 1er mars 2000. Jean Piranda se fixe un objectif ambitieux : 80% des entreprises créées doivent être viables après trois années de fonctionnement. Le dispositif a pour mission d’identifier et d’aider les porteurs de projets qui, ensuite, bénéficieront d’un accompagnement spécifique pour créer leur entreprise.

La cellule de coordination de l’incubateur, placée à Besançon, comprend un directeur, Alain Cholet, et une assistante de direction à mi-temps. Il est ensuite conduit par Christian Schuller, puis Blandine Tatin. Les projets sont hébergés et soutenus dans trois sites : celui de Besançon recouvre l’ensemble des thématiques, et plus particulièrement celle des microtechniques, à Belfort-Sevenans celle des transports terrestres et à Montbéliard, celle du multimédia. Il faut alors trouver des lieux appropriés pour héberger ces nouvelles structures.

Dès 1999, alors que les collectivités locales préparent le projet d’un parc scientifique industriel, J. Piranda propose d’y implanter une maison de la valorisation, qui intégrerait aussi quelques-uns des meilleurs équipements de haute technologie des laboratoires universitaires. Cette idée s’inscrit dans le contrat de plan État-Région 2000-2006, sous l’appellation de maison des microtechniques, à côté du nouvel incubateur, tout juste créé par l’université de Franche-Comté, l’ENSMM et l’UTBM. Porté par la communauté d’agglomération du Grand Besançon (GBM), le nouveau parc technologique Temis, voisin du campus de la Bouloie, est inauguré le 2 décembre 2005 en présence de Françoise Bévalot, alors présidente de l’UFC, qui s’est beaucoup investie dans ce projet de rapprochement laboratoires-entreprises. Des matériels de très haute technologie y sont transférés, proposant aux entreprises de mutualiser leurs services comme le SERAC, service commun de ressources analytiques et de caractérisation, qui offre des salles de microscopie électronique et de spectrométrie et que dirige Éric Cavalli. En 2006, l’institut FEMTO-ST y transfère des matériels de sa plate-forme en micro et nanotechnologies (MIMENTO). Cet ensemble, unique en France, est complété par un module « atelier pilote » comprenant des appareils de dernière génération : laser femtoseconde, machine d’usinage par ultrasons. En 2006, la nouvelle salle blanche de 350 m2 complète le dispositif. Ces équipements sont mutualisables avec les entreprises régionales pour les accompagner dans leur investissement en R & D. Très vite, les premières entreprises[7] de technologies avancées prennent vie grâce à ce dispositif (Photline technologies, Silmach, OdeSim, Leirios Technologies, Erdil…) et seront suivies par de très nombreuses autres comme Covalia, Héritage virtuel, Ma HyTec, Kaly-Cell, Nanobiogène, Bio-exigence, RD Biotech, Trod médical, µUSM, Cèdre…

Le 20 juin 2006, l’incubateur d’entreprises innovantes de Sevenans est inauguré à la maison des entreprises, en symbiose étroite avec l’UTBM.

Il héberge les trois projets ESEI, Mesurtek et NPFI. L’incubateur de Montbéliard, installé à Numérica, est inauguré le 2 février 2007.

En juin de la même année, pour répondre aux besoins des laboratoires, un service qualité est créé au sein de la direction de la valorisation, dont la responsable est Sophie Ubaldi[8].

Sur les 6 500 m2 répartis sur trois niveaux des nouveaux bâtiments Témis, la direction de la valorisation dispose de 2 000 m2, complétés par les 4 500 m2 pour l’incubateur d’entreprises innovantes[9] et l’accueil de jeunes start-up qui en sont issues.

Jusqu’à 18 mois, les porteurs de projets (incubés) sélectionnés bénéficient de formations d’appui, y compris de pré-expertises commerciales, juridiques et financières ou encore d’un business plan, durant la période de faisabilité de leur projet. L’incubateur d’entreprises innovantes de Franche-Comté s’est développé rapidement grâce aux nombreux projets apportés par les laboratoires. Le service valorisation a pris en charge la constitution des dossiers et leur soutien devant la commission de déontologie habilitée à autoriser les enseignants-chercheurs et chercheurs à valoriser leurs travaux de recherche dans le cadre d’une création d’entreprise. De 2000 à 2010, l’incubateur a accompagné 70 projets ayant permis de fonder 42 entreprises, dont 20 issues de l’UFC. Parmi celles-ci, on peut citer des entreprises[10] de technologies avancées telles que Photline technologies, Silmach, OdeSim, Leirios Technologies, Erdil…, qui seront suivies par de nombreuses autres comme Covalia, Héritage virtuel, Ma HyTec, Kaly-Cell, Nanobiogène, Bio-exigence, RD Biotech, Trod médical, µUSM, Cèdre…

La décision prise par l’UFC et les collectivités locales d’implanter en 2005 sur le site de TEMIS le service valorisation et le SAIC à proximité de l’incubateur, de la salle blanche gérée par FEMTO et de la pépinière d’entreprises a été extrêmement favorable à leur développement. En 2010, douze personnes animent l’entité valorisation-SAIC. Le chiffre d’affaires du SAIC, de 2,30 M€ en 2004, passe à 8,6 M€ en 2010. Toujours en 2010, 93 équivalents temps plein d’ingénieurs et post-docs sont rémunérés sur les contrats. En 7 ans, 54 brevets ont été déposés.

En 2007, est créé l’institut Pierre Vernier, interface entre la recherche universitaire et les entreprises, axé sur les microtechniques, le traitement des surfaces, la santé et les énergies nouvelles. Son manque relatif de notoriété auprès des entrepreneurs conduit en 2010 à une reprise en main par la direction de la valorisation.

Lors de son mandat, Claude Condé poursuit le rapprochement avec le monde de l’entreprise, en proposant un club université-entreprises. L’université et ses laboratoires de recherche font preuve d’un engagement décisif dans nombre de projets innovants et collaboratifs des pôles de compétitivité Véhicules du futur, Microtechniques, Plastipolis et Vitagora.

En novembre 2013, l’université de Franche-Comté complète son dispositif en rejoignant la SATT Grand Est (Société d’accélération du transfert de technologies)[11]. En 2015, la direction de la valorisation et le SAIC quittent le parc scientifique Témis pour se réimplanter au cœur du campus, à proximité plus immédiate des laboratoires de recherche et s’installent dans les bureaux du bâtiment DF de métrologie, l’UFR ST.

En 2017, sous la présidence de Jacques Bahi, de nombreux services sont restructurés. Il fait créer une direction commune de la recherche et de la valorisation (DRV), qui s’insère dans le pôle recherche et politiques culturelles. C’est également l’année où l’UFC est l’un des membres fondateurs de DECA BFC (dispositif d’entreprenariat académique de Bourgogne Franche-Comté)[12], voué à incuber des projets issus de la recherche pour conduire à la création de start-up et situé à Dijon.

Aujourd’hui, l’université de Franche-Comté poursuit une politique active d’accompagnement de ses activités de recherche et de valorisation. L’objectif premier est de rendre utilisables par la société les résultats, les connaissances, les savoir-faire, les procédés nouveaux ou améliorés issus des travaux de ses unités de recherche. La direction de la recherche et de la valorisation et le service des activités commerciales et industrielles sont deux directions qui travaillent en interaction et complémentarité pour accompagner les chercheurs dans leurs démarches de projets publics et privés. En amont, la DRV accompagne les chercheurs pour identifier les dispositifs de financement, l’organisation administrative, financière et juridique des projets et le dépôt auprès des financeurs publics. L’accompagnement, global, va jusqu’à l’obtention des financements[13] et au conventionnement. La gestion des projets européens est également assurée par le DRV. Le SAIC prend ensuite le relais avec la mise en place des conventions publiques et privées et la gestion financière du projet.

La DRV assure la mobilité des chercheurs (centre de service EURAXESS), ainsi que la mise en œuvre du label HRS4R, la dissémination et la promotion des résultats de la recherche. Elle centralise les données de la recherche pour le suivi du volet recherche du contrat d’établissement, la préparation de la commission de la recherche. Le SAIC gère des contrats de recherche sous forme de conventions pluriannuelles ou de prestations ponctuelles. En 2021, 360 conventions le sont, pour un montant de 50 millions d’euros. En 2023, les recettes globalisées s’élèvent à plus de 2,6 M€ (en hausse de 13,55 % par rapport à l’année précédente) et les recettes fléchées (sur conventions) représentent 7,4 M€[14]. Le SAIC permet de renforcer significativement l’image et la visibilité de l’université de Franche-Comté auprès du monde politique et socio-économique.

D’un point de vue institutionnel, la direction recherche et valorisation est un service central dont le vice-président délégué est en 2024Hugues Daussy, le service d’activités industrielles et commerciales un service commun dont le vice-président délégué est Daniel Hissel (partenariats socio-économiques et innovation). Les personnels de la DRV et du SAIC, au nombre de 27, sont en majorité autofinancés par le prélèvement de frais de gestion intégrés lors du montage des projets.

Les directions successives

– de la DRV : Jean Piranda (1997-2010), Philippe Picart (2010), Pierre-Marie Badot (2013-2017), Nina Grisot (2017-2023) et Soraya Martin (depuis 2023).

– du SAIC : Jean Piranda (1997-2010), Philippe Picart (2010-2012), Martine Dufour (2013-2019) , Éric Noirjean (2019-2020) et Sophie Lemercier (depuis janvier 2021).