Un processus de massification de l’enseignement supérieur débute à partir des années 1970, le plus souvent doublé d’une démocratisation relative des profils des étudiants. Si l’université de Franche-Comté (UFC) suit ce mouvement, elle se distingue par des spécificités locales. On note, par exemple, une surreprésentation des formations techniques et un profil social des étudiants moins sélectif qu’à l’échelle nationale – ce qui les distingue des « héritiers » étudiés par Bourdieu et Passeron (1964)[1] – mais aussi le très fort ancrage local de leurs trajectoires.

Ludovic Godard.

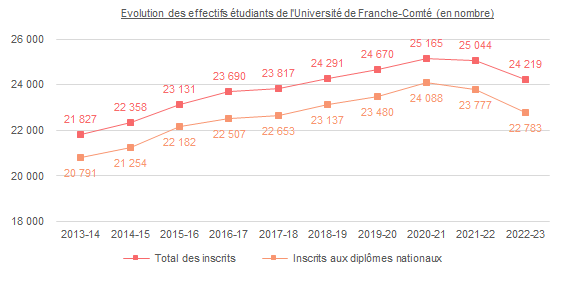

Par ailleurs, durant la période considérée (1969-2023), l’augmentation du nombre d’étudiants est notable, malgré quelques baisses épisodiques. Alors que la population étudiante[2] n’était que quelques centaines au sortir de la seconde guerre mondiale, elle double entre les rentrées de septembre 1969 (8 860 étudiants) et de 1989 (17 044). Cette année-là, la répartition est très hétérogène selon les composantes, avec 36,2 % des effectifs inscrits en SLHS contre 2,1 % à l’UFR STAPS. Le premier pic est atteint à la rentrée 1996, avec 22 700 étudiants. Il faut compter également le nombre annuel d’étudiants nouveaux depuis la création de l’UFR STGI en 1993 (environ 1 300 étudiants) et l’intégration des étudiants de l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) à partir de 2007 (1 200 étudiants).

Face à une telle augmentation des effectifs, les limites des capacités d’accueil des étudiants sont régulièrement atteintes. On retrouve cette problématique au niveau national. C’est la raison pour laquelle le gouvernement lance des programmes de construction sur les campus universitaires avec les plans U3M et Université 2000[3]. De son côté, le Centre de téléenseignement universitaire (CTU) apporte une contribution intéressante, allant en 2005-2006 jusqu’à 1 775 étudiants qui, eux, n’ont pas besoin de locaux car l’enseignement se fait à distance.

Une première décrue s’effectue en 2002-2003, les effectifs redescendant à 19 706 étudiants. À la rentrée 2008, avec 19 188 étudiants, l’université a encore perdu 11 % de ses effectifs inscrits en deux ans. Cela se ressent notamment à l’UFR SLHS qui, au plus haut en 1996 avec 7 300 étudiants, passe à 3 740 étudiants cette année-là. Sans doute de ce fait, la partition de l’UFR initialement envisagée reste sans suite[4].

Cette décrue est, en partie, la conséquence de la baisse démographique déjà constatée dans les lycées. Le rectorat, qui s’en inquiète, lance une étude sur le devenir des bacheliers. Certains jeunes préfèrent quitter la région, d’autres s’orienter vers les classes postbac des lycées. Les présidents Françoise Bévalot et Claude Condé réagissent successivement par le biais de mesures susceptibles de rassurer les lycéens futurs étudiants et leur famille sur l’encadrement des enseignements. Les effectifs en travaux dirigés sont dédoublés dès qu’ils accueillent 25 étudiants et ceux qui sont en licence bénéficient d’un tutorat assuré par des étudiants en master ou en doctorat. Devant ce qui se pose également comme un problème national d’attractivité des universités en France, Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), lance le plan Réussite en licence, afin de diviser par deux le taux d’échec en première année, et plus globalement d’atteindre l’objectif de 50 % d’une classe d’âge au niveau licence, fixé par la nouvelle loi d’orientation de 2005.

Le déclin démographique s’inverse à partir de la rentrée 2009 (20 099 étudiants), avec une augmentation annuelle régulière pour atteindre un nouveau pic de 25 165 étudiants en 2020-2021, soit +20,5 % en 11 ans. L’UFR Santé supporte principalement cette augmentation des effectifs : 6 073 étudiants y sont inscrits (contre, par exemple, 2 600 en 1993, soit 42,80 % d’augmentation en 27 ans).

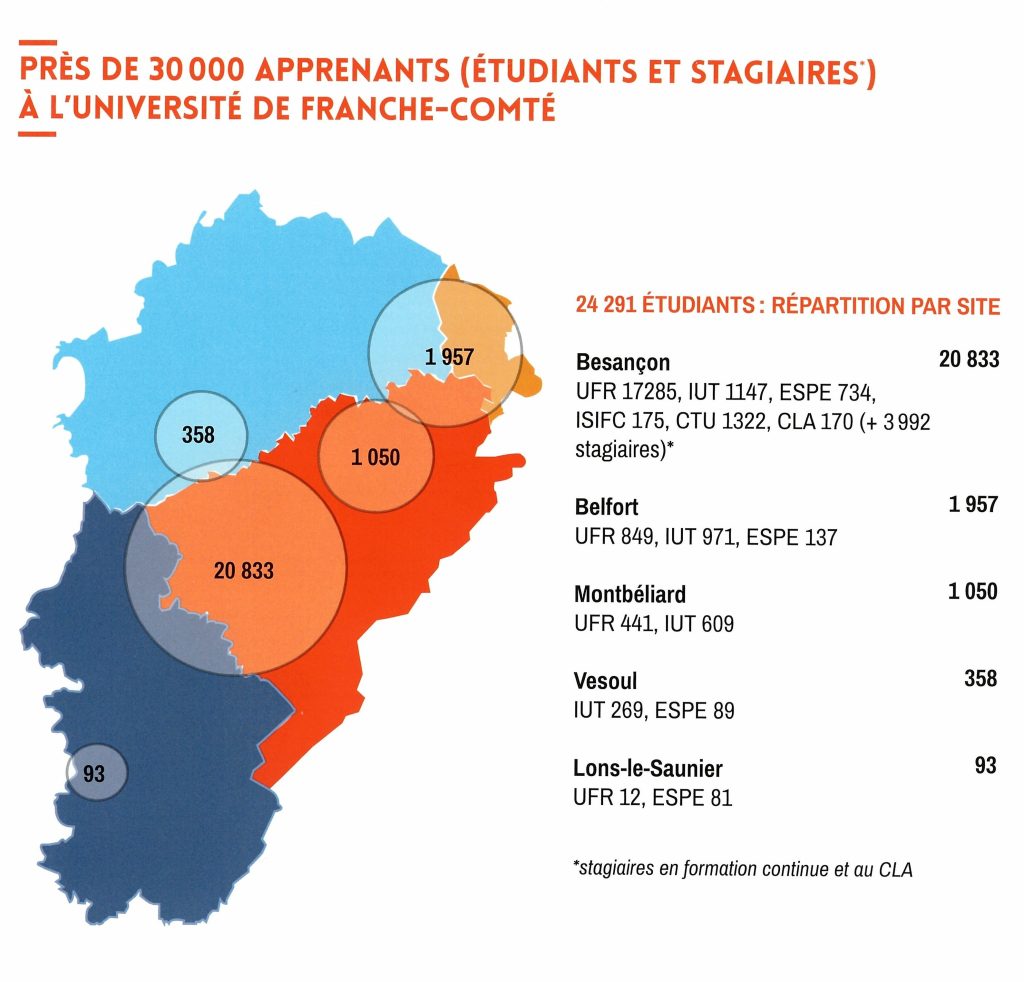

En 2022-2023, l’université de Franche-Comté compte 24 219 étudiants et plus de 1 940 stagiaires du Centre de linguistique appliquée (CLA) et de la formation continue, soit à nouveau une baisse de 3,3 % par rapport à 2021-2022, et 825 inscrits de moins. En effet, la hausse du nombre de bacheliers les années précédentes, liée à la forte natalité des années 1999 et 2000, s’est répercutée dans l’enseignement supérieur. À compter de la rentrée 2021, la tendance s’inverse donc et cette évolution semble appelée à se prolonger. Le MESR anticipe, au niveau national, une quasi-stagnation des effectifs étudiants à l’université entre 2021 et 2026, et une diminution de 4,7 % entre 2021 et 2031. De plus, la population de la Franche-Comté est appelée à vieillir et à décroître (-5,3 % entre 2018 et 2040, d’après les prévisions de l’INSEE), baisse qui sera particulièrement marquée dans le Nord Franche-Comté (-16,2 % pour le Territoire de Belfort), qui regroupe plus de 12 % des étudiants de l’UFC.

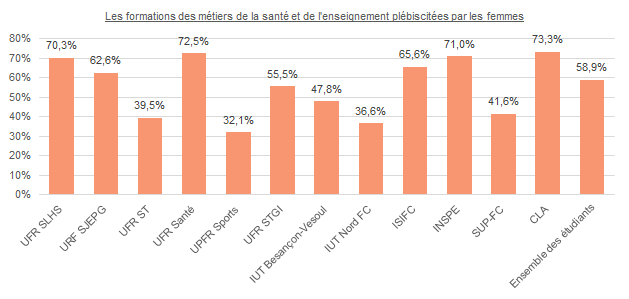

Cette population étudiante s’est féminisée : elles représentent 51,9 % en 1989, 55 % vingt ans plus tard et 58,9 % en 2022-2023. Leur répartition est marquée par de fortes disparités selon les filières. Ainsi, on note en 1997-1998 dans les UFR, 73 % d’effectifs féminins en SLHS, 60 % en SJEPG, et en sciences médicales et pharmaceutiques, 53 % en STGI, seulement 36 % à l’UFR ST et 32 % en STAPS. Dans les IUT, elles sont encore 50 % à l’IUT de Besançon Vesoul, qui comprend des filières tertiaires, mais descendent à 27 % à l’IUT de Belfort, marqué par la forte présence des filières techniques – génie électrique et informatique industriel, génie thermique, génie mécanique, organisation et gestion de la production. En 2019-2020, la présence des femmes est toujours majoritaire dans les formations liées à la santé et dans les masters métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation : plus de 70 % de filles parmi les étudiants de l’UFR santé et de l’INSPÉ[5].

La démocratisation universitaire reste partielle et s’est même largement ralentie au cours des dernières années. En 1989-1990, la part des enfants de cadres, de professions libérales et supérieures égale 19,4 %, des inscrits (alors qu’ils ne représentent que 11 % de la population en Franche-Comté). Ces chiffres traduisent une présence nette des profils sociaux favorisés par rapport à la composition sociale de la région, même s’ils s’avèrent largement inférieurs à la moyenne nationale (30,1 %). De même, la part des enfants d’ouvriers est plus importante à l’UFC qu’à l’échelle nationale (23 % contre 14,2 %). L’UFC reçoit au cours de cette même année 5,4 % d’enfants d’agriculteurs (contre 4 % à l’échelon national).

Vingt ans plus tard, en 2009-2010, 34,8 % des étudiants ont un parent agriculteur, ouvrier ou employé (contre 36,5 % en 1989-1990, dont 32 % à 40 % en IUT), ce qui témoigne d’une stabilité relative des classes populaires à l’UFC[6]. En revanche, 27,5 % ont un parent cadre ou de profession intellectuelle, soit une hausse de 8,1 points par rapport à 1989-1990. Cette différence laisse entrevoir un ralentissement certain de la démocratisation d’accès aux études supérieures. Néanmoins, l’UFC se caractérise bien par une proportion importante d’étudiants d’origine modeste, supérieure à la moyenne nationale : en 2018-2019, l’un des parents de 49,7 % des étudiants, inscrits et de nationalité française, exerce une profession intermédiaire, d’employé ou d’ouvrier.

Cela se vérifie également par le taux d’étudiants boursiers à l’université de Franche-Comté, un des plus élevés de France. En 2019-2020, 29,4 % des étudiants de l’établissement bénéficient de ces aides sociales et 18,9 % des inscrits à l’UFC ont un emploi en même temps que leurs études, contre 21,6 % en 2014-2015. Sur les 4 661 étudiants salariés, 2 787 le sont à temps complet. Ces chiffres sont toutefois en diminution par rapport à l’année 1989-1990. À l’époque, 26,4 % des étudiants ont un emploi parallèlement à leurs études (principalement en santé où les étudiants occupent des fonctions hospitalières rémunérées). Ils le sont aussi à l’UFR SJEPG (13,5 %), à l’UFR SLHS (30,2 % en sciences humaines, 23,2 % en lettres) ; mais, dans les IUT et en sciences, les chiffres ne dépassent pas 15 %. La même constante se vérifie suivant la hiérarchie des diplômes, où la part des étudiants salariés s’élève selon les grades : 9,3 % en licence, 20,2 % en master et 47,4 % en doctorat.

En 2022-2023, 7 115 étudiants de l’université de Franche-Comté bénéficient d’une bourse, mais ce nombre d’étudiants boursiers diminue après plusieurs années de hausse, pour atteindre l’un des niveaux les plus bas observés au cours des dix dernières années. La part d’étudiants bénéficiaires d’une bourse s’élève désormais à 29,4 % des inscrits, proportion en baisse par rapport à 2021-2022. Le nombre d’étudiants boursiers est variable selon les cursus. Les formations de master MEEF, les BUT et les licences sont celles qui accueillent le plus d’inscrits bénéficiaires d’une bourse. Inversement, les doctorants et les étudiants de licence professionnelle sont peu nombreux à en percevoir une. Le nombre de boursiers varie également selon le lieu d’études. Les étudiants des sites de Montbéliard, Belfort et Lons-le-Saunier sont plus nombreux à bénéficier d’une bourse que ceux des sites bisontins et vésuliens.

La part des étudiants internationaux reste, elle, relativement stable. En 1989-1990, on retrouve 11,3 % d’étudiants internationaux, dont 58,5 % sont originaires du continent africain, avec une forte présence en économie (20 %) et en lettres (15,8 %) mais aucun en STAPS. En 2019-2020, 10,2 % des étudiants de l’université de Franche-Comté ont obtenu leur titre d’accès à l’enseignement supérieur à l’étranger. Plus le niveau des diplômes s’élève, plus la part des étudiants étrangers augmente. En doctorat, la part des internationaux est de 45 %, 29 % en master (hors MEEF), 2 % en DUT et 8 % en licence. Le Centre de linguistique appliquée (CLA), accueillant de nombreux stagiaires et des étudiants internationaux, notamment en français langue étrangère, joue un rôle significatif dans l’attractivité internationale de l’université. Les formations du domaine des arts, des lettres et des langues en incluent 18,9 %.

À la rentrée 2022, l’université de Franche-Comté compte 3 069 étudiants de nationalité étrangère, représentant 12,7 % des inscrits de l’établissement. Après la chute du nombre d’étudiants étrangers observée en 2020-2021 à cause de la pandémie du COVID-19, leurs effectifs progressent les deux années suivantes (+ 6,7 %).

Ainsi, et malgré quelques variations liées notamment aux évolutions démographiques de la région, l’université de Franche-Comté se caractérise par une population étudiante en forte croissance durant la période récente. Très ancrée socialement dans la région, celle-ci est davantage issue des milieux populaires que dans les autres établissements du territoire métropolitain.