En 1967, le recteur Guey désigne le professeur Raymond Chaléat pour assurer la mise en place et le démarrage de l’IUT. Ce dernier fait appel, pour le seconder, à Robert Sanzogno, ingénieur chevronné possédant une sérieuse expérience professionnelle du secteur industriel privé. Le département de génie mécanique et productique (GMP)[1] ouvre ses portes en octobre 1967 à un groupe d’étudiants, dans des locaux et du matériel prêtés[2].

IUT de Besançon.

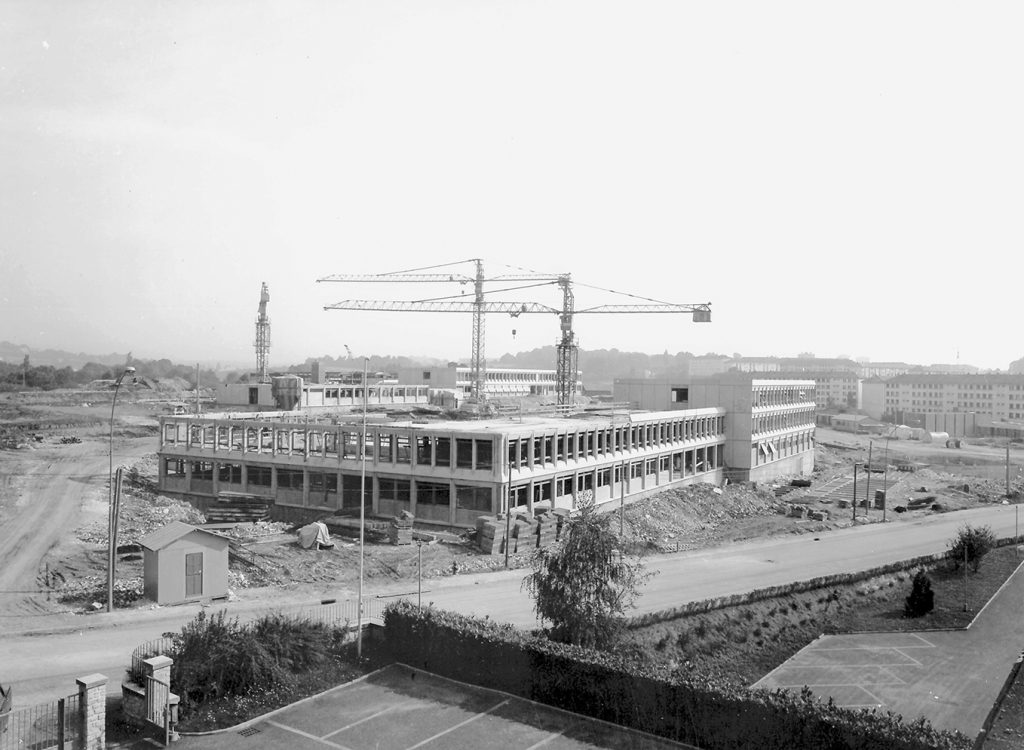

La construction d’un vaste ensemble de locaux, aussitôt lancée, n’est que très faiblement ralentie, pas plus que le déroulement des cours, par les événements de 1968. Cela permet à la rentrée de 1968 de se dérouler avec plus de confort et de voir le lancement de deux nouveaux départements : carrières de l’information, dirigé par le professeur Jacques Petit, et chimie, par le professeur André Martinet, ancien directeur de l’institut de chimie de la faculté des sciences.

IUT de Besançon-Vesoul.

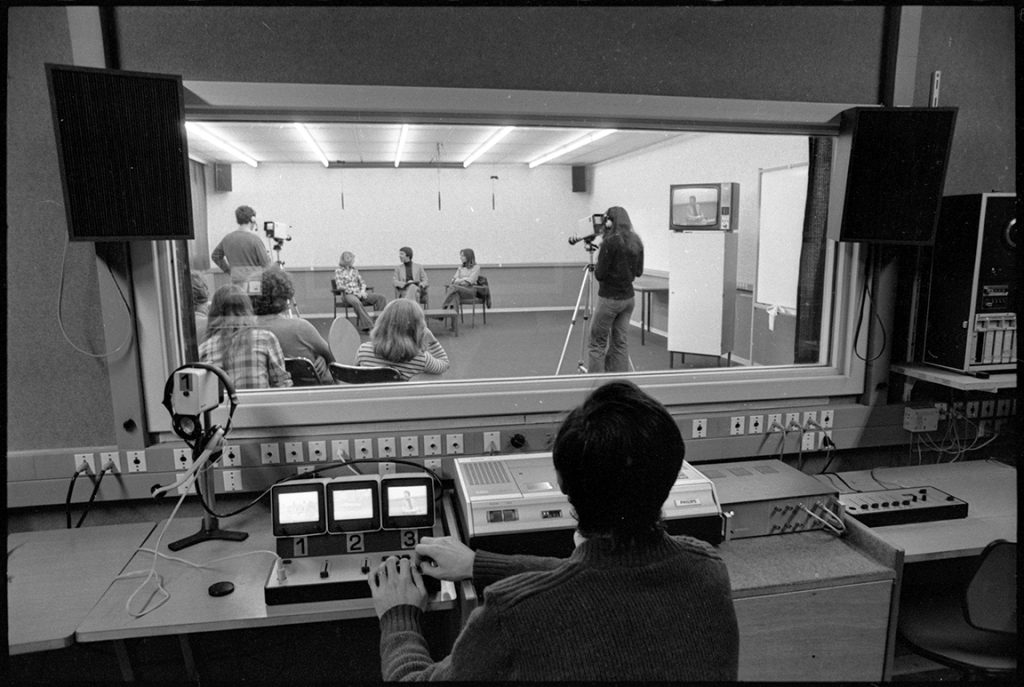

Les équipes pédagogiques sont mixtes, constituées d’enseignants universitaires, de professionnels issus du monde socio-économique et d’enseignants du second degré des lycées bisontins. Le département carrières de l’information est composé de deux branches : publicité-marketing et documentation. Jacques Petit fait appel à quelques solides professeurs de lycée prévus pour la section techniques de commercialisation, qui sont pour l’occasion transférés du lycée Pergaud à l’IUT de Besançon[3]. En chimie, l’encadrement est assuré par une équipe constituée essentiellement d’enseignants, de statut universitaire, motivés. Pour la chimie, André Martinet demande à son équipe de privilégier la pédagogie à ses travaux de recherche.

En 1969, le démarrage du département gestion des entreprises et des administrations (GEA), dirigé par Bernard Schütz, enseignant en sciences économiques[4], ne pose pas de problème particulier. Toutefois, les lycées techniques de Besançon acceptent avec réticence le prélèvement de leurs enseignants dû à la création des départements d’IUT, qui les amaigrit dans leurs projets d’extension.

IUT de Besançon-Vesoul.

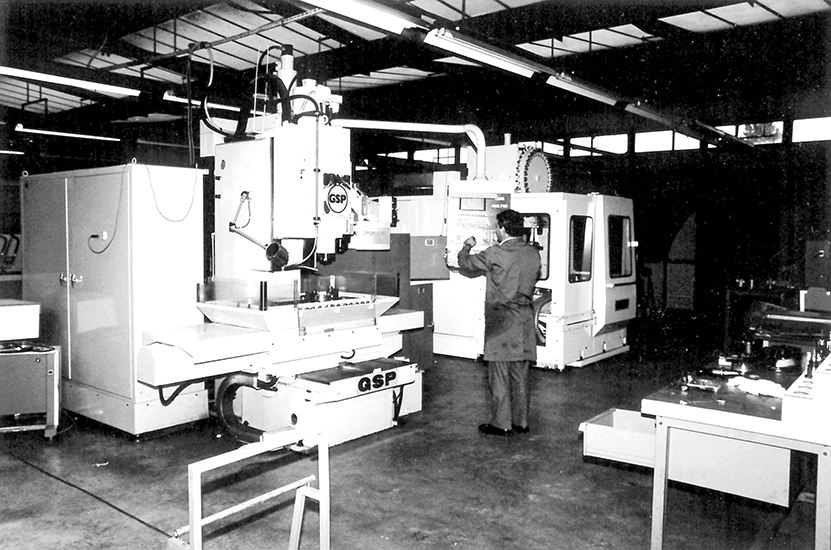

Les équipements à vocation générale (la bibliothèque de 200 places et le laboratoire de langues ou les équipements techniques spécialisés, tant en GMP (une salle de dessin industriel, une chambre sourde et un atelier de métallurgie de commande numérique) qu’en chimie (un imposant atelier demi-grand qui permet la mise en œuvre de travaux à l’échelle industrielle ou pilotes) permettent, à bref délai, de jouer un rôle très important dans le développement, non seulement de la formation initiale, mais aussi de la formation continue grâce à l’IUFC.

IUT de Besançon-Vesoul.

IUT de Besançon-Vesoul.

Dès le mandat du premier président, Jean Thiébaud, en 1971, lors de la création de l’université et, en raison des rares locaux administratifs inoccupés et disponibles, les services généraux de l’université trouvent un hébergement dans le bâtiment de l’IUT. Ce dernier subit au fil des années une annexion-expansion durable, corollaire de l’augmentation du nombre de ses services et des personnels recrutés à la présidence de l’université[5].

Bibliothèque municipale de Besançon, photographie de L’Est Républicain, Ph 37456. Bernard Faille.

Bibliothèque municipale de Besançon, photographie de L’Est Républicain, Ph 37430. Bernard Faille.

Dans chacun de ces départements, il faut souligner l’enthousiasme et la ferveur avec lesquels les équipes initiales se mettent au travail. L’attrait de la nouveauté fut sans doute consolidé par une joie ludique de participer à un jeu de construction où la plupart des règles restent à définir.

À partir de 1978, l’IUT de Besançon poursuit l’ouverture de nouvelles filières de départements à Vesoul[6], devenant ainsi l’IUT de Besançon-Vesoul.