Né à Nancy le 30 septembre 1922, Jean Thiébaut vit sa jeunesse à Baccarat[1]. En 1939, il est déjà titulaire de deux baccalauréats. Son père, enseignant en géologie à l’École des mines de Nancy, lui transmet sa passion scientifique dans ce domaine. Leurs nombreuses conversations sur le sujet, son expérience et ses très précieux conseils seront déterminants pour la carrière du fils. La Débâcle oblige sa famille à fuir vers Toulouse, qu’il rejoint en traversant la France à vélo. Il y poursuit des études et obtient deux licences avant de partir à Alger, en 1942, avec ses parents. Il est alors mobilisé pour trois ans. Au service de la deuxième division d’infanterie marocaine, il participe aux batailles en Italie, en France et en Allemagne, en qualité de médecin auxiliaire [2].

À la fin des années 1940, il prépare sa thèse et se spécialise dans la géologie pyrénéenne. Assistant géologue à Toulouse, il revient pour ses études de terrain en Kabylie, où il est également collaborateur au service de la carte géologique de l’Algérie. Il y finit sa thèse et quitte le pays en 1954, échappant de peu à la guerre d’Algérie.

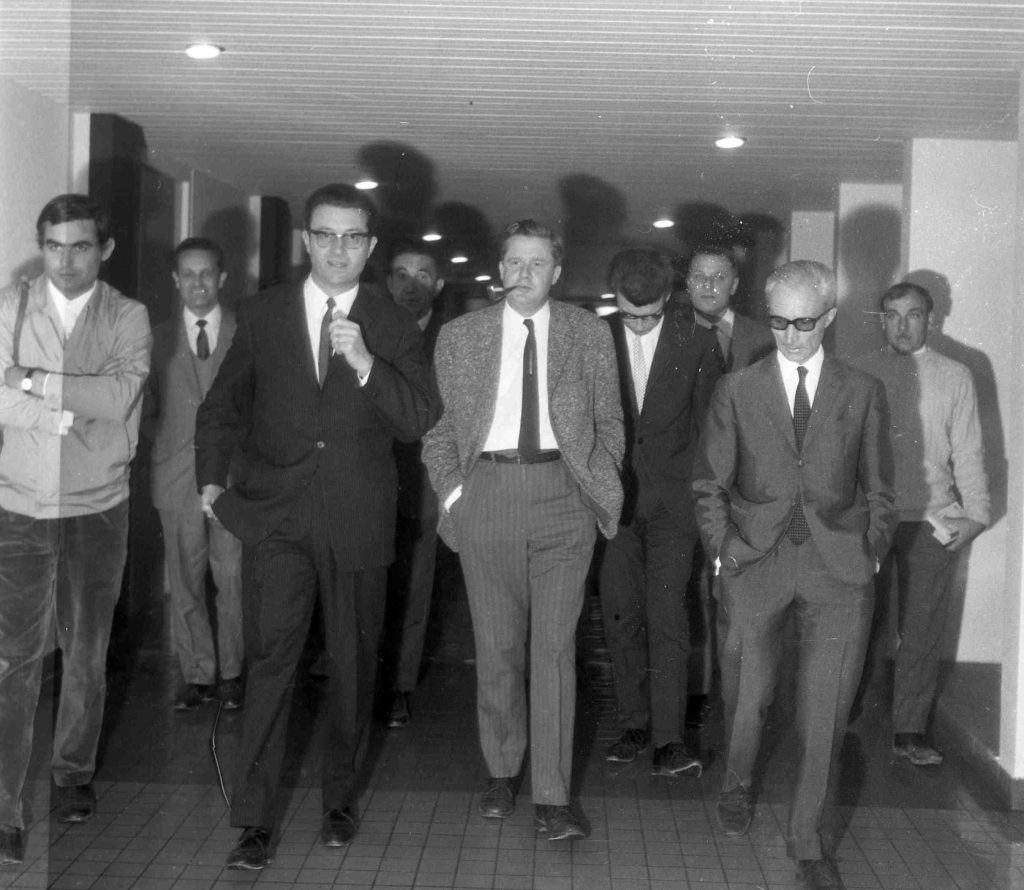

Bibliothèque municipale de Besançon, Photographies de L’Est Républicain, Ph 37127. Cliché Bernard Faille.

En 1959, après un parcours à Nancy puis à Paris, il occupe un poste de maître de conférences à la faculté des sciences de Besançon et est nommé professeur en 1964. Il y crée, de toutes pièces, le laboratoire de pétrographie et minéralogie (qui deviendra le laboratoire de géologie), qu’il dirige jusqu’à son départ en retraite, et participe activement à sa renommée. J. Thiébaut a à cœur de développer des liens forts avec le monde de l’industrie, par exemple avec l’entreprise « Talc de Luzenac » en Ariège, ou encore avec les cimenteries Lafarge, ainsi qu’avec des organismes publics comme le CEA (Commissariat à l’énergie atomique). Son expertise et ses réseaux font bénéficier ses étudiants d’une bonne insertion professionnelle : nombreux sont ceux qui effectuent une brillante carrière grâce à lui. Il dirige de très nombreuses thèses. D’abord assesseur, il est élu en 1968 doyen de la faculté des sciences.

En 1971, à 49 ans, J. Thiébaut est le premier président élu de l’université de Besançon. Avec son vice-président Maurice Chareton et avec l’aide du secrétaire général, Georges Lambert, leur problème majeur est de mettre en route la réforme issue de la loi Faure, en disposant de moyens. Pendant son mandat, la situation financière de l’université est très difficile en raison de l’augmentation accélérée des prix et de l’insuffisance des moyens mis à sa disposition par l’État. Avec une baisse du pouvoir d’achat de 22 %, la plupart des UER et des services doivent prélever sur leurs réserves pour terminer l’année. À deux reprises, vu la détérioration catastrophique du fonctionnement de l’université de Besançon, en particulier des activités de recherche, le conseil de l’université vote en 1974 une motion, à l’unanimité, et adresse un courrier au ministre de l’Éducation nationale. En 1975, une nouvelle motion demande immédiatement une subvention complémentaire d’au moins 20 %. Ces crises sont cependant toujours surmontées, en partie parce que le ministère, redoutant de nouvelles manifestations, finit par accorder quelques moyens, mais aussi en partie grâce aux efforts de la communauté universitaire.

En 1975, quelques années seulement après la loi de 1968, J. Thiébaut estime en effet que cette dernière n’est déjà plus adaptée au contexte : si le nombre d’étudiants s’est considérablement multiplié, les débouchés n’ont pas augmenté dans la même proportion et les problèmes de locaux et d’encadrement se posent d’une façon toujours plus critique. Le premier président de l’université de Besançon finit son mandat avec le même regret que ses homologues des autres universités. Tous estiment ne pas avoir été entendus à la conférence des présidents lorsqu’ils ont demandé d’établir un schéma sérieux de prospective pour l’université.

L’université doit aussi retrouver une part du prestige que les événements du printemps 1968 ont quelque peu entamé. J. Thiébaut est aidé en cela par Charles Schmidt, préfet de région, et Jean Minjoz, maire de Besançon. À l’automne 1971, la reprise de la tradition de la rentrée solennelle, qui se déroule au théâtre municipal, en présence des préfets, des autorités civiles, militaires fait salle comble.

Son mandat est effectif jusqu’au 10 mars 1976 mais, pour permettre à son successeur de prendre ses fonctions dès le début de l’année universitaire et de d’être ainsi en mesure préparer le budget 1976 de l’université et de le négocier avec l’administration centrale, Jean Thiébaut préfère démissionner au 1er novembre 1975[3].

Il décède le 26 décembre 2014.