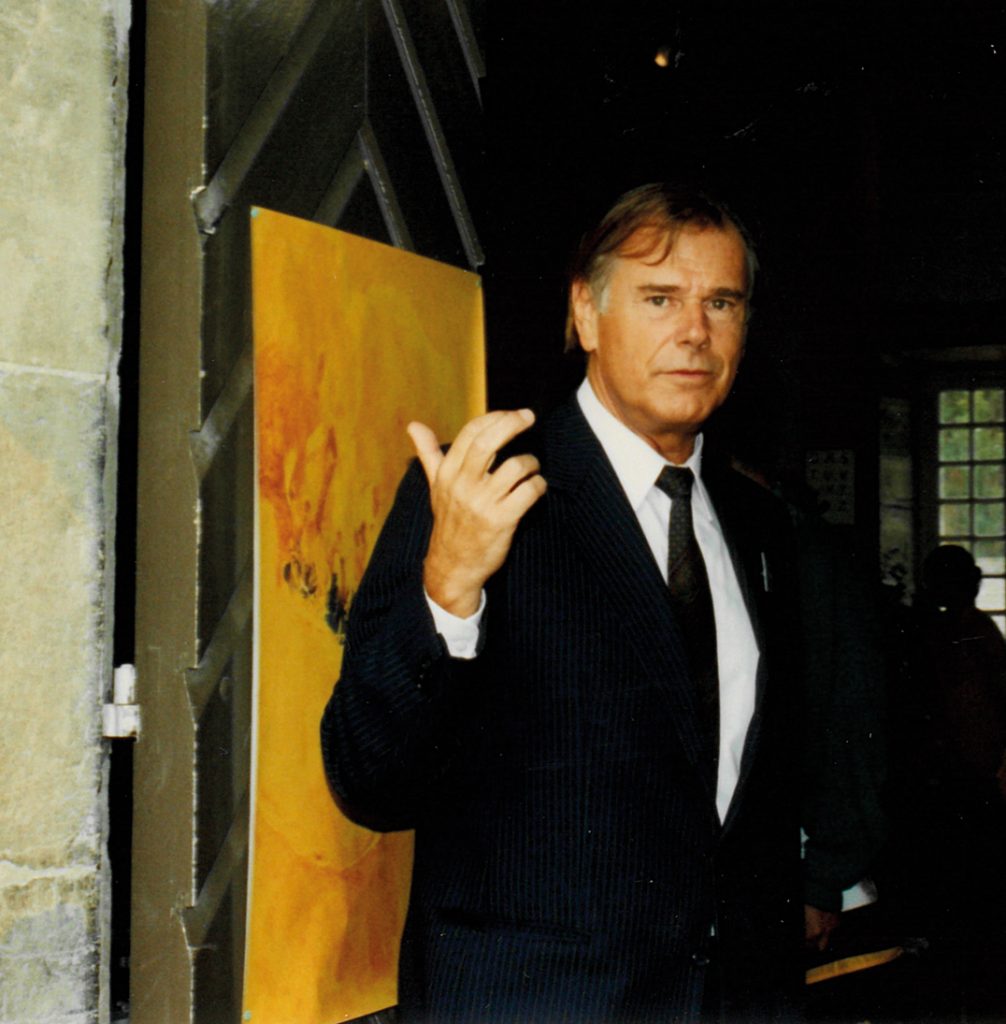

Jean-François Robert effectue toute sa carrière à Besançon, où il est successivement assistant, maître-assistant, chargé de cours, maître de conférences, agrégé de pharmacie (1975), avant d’être nommé professeur de chimie thérapeutique. Avec Jacques Panouse, il assure également la codirection du laboratoire de chimie pharmaceutique. Ses travaux scientifiques portent sur la synthèse des composés hétérocycliques doués de propriétés pharmacologiques (antiparasitaires, anti-algiques, anti-inflammatoires, immuno-régulateurs).

Très vite, il s’engage dans son UFR, où il exerce les fonctions d’assesseur (ou vice-doyen) pour la pharmacie auprès des doyens successifs de la faculté de médecine et de pharmacie, que ce soit avant son mandat de président – auprès de Jacques Berthelay (1978-1982) et de Pierre Grandmottet (1982-1987) –, mais aussi après – auprès de Gabriel Camelot (1993-1999), de Dominique Fellmann (1999-2004) et d’Hugues Bittard (2004-2005). D’abord nommé vice-président recherche auprès de Jacques Robert, de novembre 1980 à février 1986, J.-Fr. Robert est également chargé de la réflexion sur une éventuelle refonte des services administratifs. Ses deux missions, apparemment éloignées l’une de l’autre, relèvent d’une même démarche destinée à assoir une présidence responsable, face aux exigences du ministère de tutelle.

En janvier 1986, à 44 ans, J.-Fr. Robert, élu 4e président de l’université de Besançon, succède à J. Robert et prend ses fonctions un mois plus tard[1]. Cette université, comme bien d’autres, apparaît trop souvent comme une confédération de composantes, avec leurs propres politiques de formation et de recherche. Le nouveau président milite pour une reconnaissance de l’enseignement supérieur et de l’université qui le porte, en tant qu’entité régionale forte en Franche-Comté. Il résume ainsi son programme : construction, unité et ouverture.

Le président poursuit la structuration de la recherche, qui s’est renforcée au sein de huit secteurs pluridisciplinaires. La démarche se concrétise par la création de l’Institut des microtechniques de Franche-Comté (IMFC) et de l’Institut de génie énergétique (IGE). Par ailleurs, la signature du 2e contrat de plan quadriennal de la recherche (1986-1989) confirme l’obtention d’aides du conseil régional de Franche-Comté aux activités de recherche. L’adoption en 1987 de la charte de développement, entre l’UFC et le ministère de l’Enseignement supérieur, est l’amorce d’une politique de construction, qui s’amplifie par la suite dans le cadre du schéma université 2000[2].

S’inscrivant dans la droite ligne de son prédécesseur, il prolonge son action, en particulier le travail d’ouverture de l’université sur son environnement, notamment, sur le monde économique. Son action volontariste porte ses fruits grâce aux différentes rencontres intitulées « Université, partenaire de l’entreprise» qu’il met en œuvre. L’UFC parvient dès lors à s’imposer et à se faire reconnaître, non seulement comme une force économique avec laquelle il faut compter, mais bien comme un élément déterminant du développement et du devenir de la région Franche-Comté. C’est ainsi qu’il signe des conventions-cadres avec différents organismes bancaires et avec la chambre régionale de commerce et d’industrie. Le journal En direct[3], qu’il lance en juin 1987, exemplaire sur le plan national, est une illustration de cette volonté de mieux communiquer, pour mieux travailler avec l’entreprise. Toujours animé du souci de montrer une université capable d’œuvrer avec et pour sa région, il lance des audits des principaux laboratoires dans le domaine des microtechniques et biotechnologies. Constituant une étape supplémentaire dans le rapprochement université-économie, ces rapports soulignent un important potentiel d’idées et de savoir-faire. Le point d’aboutissement se traduit par le projet de création d’une structure de transfert, dont le principe est acquis, qui valorisera ce potentiel au bénéfice, notamment, de l’économie régionale. Amorcé en 1990[4], à la fin de son mandat, le projet d’établissement permet d’ouvrir certaines nouvelles formations à visée professionnalisante (DEUST, DESS, MST…) et d’entrevoir la création d’une centaine d’emplois d’enseignants-chercheurs afin d’assurer un encadrement de qualité devant la montée, exponentielle, des effectifs.