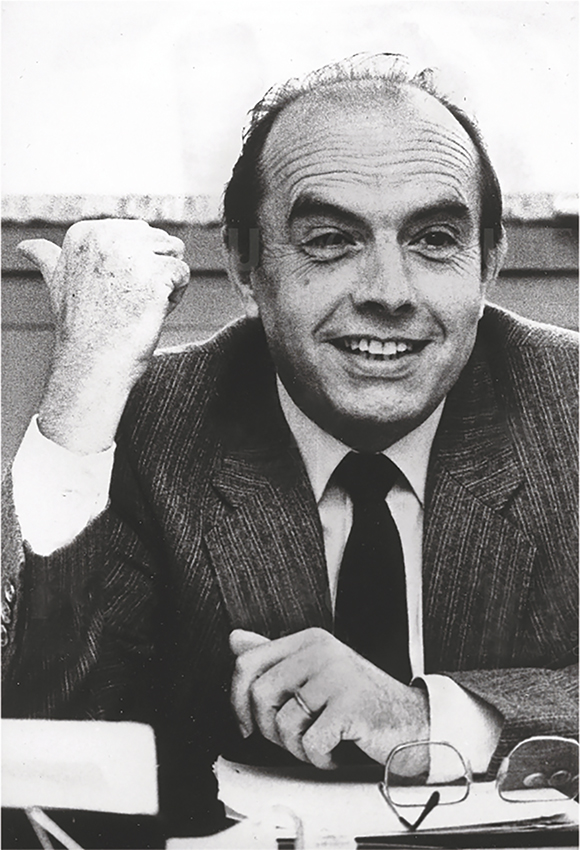

Né en 1929 dans l’Allier, Jacques Robert étudie à l’école normale supérieure de Saint-Cloud ; il est ensuite professeur agrégé de mathématiques en lycée, à Moulins (1956), puis à Grenoble (1957). En 1960, il entre comme assistant à la faculté des sciences de Grenoble où, après avoir été promu maître-assistant, il soutient sa thèse d’État en 1966. Nommé maître de conférences, il est affecté à la faculté des sciences de Besançon en 1967, où il accède au grade de professeur titulaire de mathématiques en octobre 1974[1]. Dès son arrivée, il donne une orientation supplémentaire aux recherches du laboratoire de mathématiques, en créant une équipe d’analyse non-linéaire[2]. Après 1976, il est responsable du laboratoire de mathématiques de Besançon et obtient la reconnaissance d’équipe de recherche associée au CNRS en 1978.

À partir du 9 décembre 1977, il est nommé vice-président, aux côtés du président de l’université Pierre Lévêque. Il lui succède officiellement le 11 décembre 1980, élu par le conseil de l’université au premier tour de scrutin, début novembre. Son bureau est constitué de deux vice-présidents : Jean-François Robert, professeur de chimie thérapeutique et assesseur pour la pharmacie auprès du doyen de la faculté de médecine et pharmacie (futur président de l’université) et Michel Mougeot, professeur de 1re classe de sciences économiques et directeur du groupe de recherche en économie mathématique.

La loi Savary induit un changement dans le nombre d’années de mandat, qui de quatre passe à cinq. C’est pourquoi, un an après avoir été élu, J. Robert doit représenter sa candidature devant le conseil de l’université, le 24 février 1982, afin de poursuivre son mandat pendant quatre années. Son équipe compte, cette fois-ci, trois vice-présidents : Jean-François Robert, qui poursuit son mandat, et deux nouveaux, d’une part Marita Gilli, professeur d’allemand, doyenne de la faculté des lettres depuis décembre 1979, et, d’autre part, Gilles Darcy, maître-assistant à la faculté de droit et sciences économiques. Pour la gestion quotidienne de l’université, le président bénéficie de la compétence et de l’expérience de Georges Lambert, secrétaire général, ainsi que du personnel administratif. Chaque année, lors du conseil universitaire de décembre, Jacques Robert et ses deux vice-présidents présentent un rapport d’activité de la gouvernance.

Une des préoccupations majeures de Jacques Robert est l’autonomie des universités, ainsi qu’il l’exprimait déjà dans sa déclaration de candidature :

Depuis plusieurs années, nous assistons à une réduction rapide de ce que l’on n’ose presque plus appeler l’autonomie des universités, et en contrepartie, à un accroissement considérable du dirigisme du ministère. […]. Dans le secteur de l’enseignement et de la pédagogie, nous devrons demander et redemander les habilitations nécessaires pour que les étudiants de Franche-Comté puissent avoir un cursus d’études complet sans avoir à quitter la région. Je pense que l’innovation sera une parade à de trop graves difficultés, en imaginant de nouvelles formations qui donneront des compétences plus adaptées à des emplois immédiats pour nos étudiants tout en leur assurant une culture générale solide.

Afin d’impulser les grandes orientations politiques de l’établissement, à moyen et à long terme, il s’attache à établir une bonne concertation au sein du conseil de l’université, permettant de concevoir des formations universitaires adaptées aux évolutions des technologies et des débouchés, et des programmes de recherche structurés et fiables. En 1981, il lance avec son équipe une commission de réflexion sur l’organisation administrative de l’université, qui nécessite une forte restructuration, besoin accentué par l’informatisation croissante de l’établissement. Sous sa direction, la recherche est organisée en huit grands secteurs et devient réellement inter-facultaire.

Il poursuit la construction d’un climat de confiance avec les organisations comtoises comme le conseil régional, les conseils généraux et les chambres consulaires. La mise en place de la décentralisation permet à J. Robert de développer les relations entre l’université, les acteurs économiques et les instances régionales. C’est ainsi que, les 29 et 30 octobre 1981, il s’implique fortement dans les assises régionales de la recherche et de la technologie en Franche-Comté, organisées par l’université de Besançon à la faculté des sciences de la Bouloie. Il en ressort une nécessité d’accroître l’ouverture de l’université sur la région.

C’est pourquoi, en 1982, il encourage la création d’INTER UNEC, un bureau d’études spécialisé dans le transfert de technologie, intégré dans les laboratoires de l’enseignement supérieur de Franche-Comté[3], pour répondre aux besoins des entreprises régionales et nationales. De surcroît, il appuie le développement de l’antenne universitaire de Belfort avec son IUT. La croissance de l’université est désormais inclus dans les contrats de plan État -régions.

Comme Jean Thiébaut, il estime devoir déployer une grande persévérance pour convaincre de l’intérêt des choix effectués par l’université les décideurs du ministère qui, selon lui, sont toujours persuadés de détenir la « vérité universelle ».