La révolution numérique est l’un des défis sociétaux majeurs identifiés dans les stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le numérique a profondément transformé le rapport au savoir et au travail. Les étudiants et les chercheurs ne peuvent œuvrer sans un accès permanent et performant à Internet, aux bases de données scientifiques et à une infrastructure numérique fiable et performante. L’informatisation des services de l’université constitue un facteur important dans la structuration de l’université de Franche-Comté. C’est par le biais de la recherche que cette révolution technologique débute à l’université, dès les années 1960. Les premiers chercheurs demandeurs de puissants moyens de calcul se trouvent en mécanique, physique, cristallographie, astronomie ou encore en linguistique. Le très innovant Bernard Quemada a, en effet, recours aux premiers ordinateurs Bull, fabriqués à Belfort, pour les recherches du laboratoire d’analyse lexicologique qu’il crée, dès 1959, un an après la naissance du Centre de linguistique appliquée (CLA). Mais leur utilisation reste très ponctuelle. Elle demande une expertise technologique en programmation, à laquelle peu de personnes sont formées, et l’acquisition par les facultés de ce matériel très coûteux demeure limitée. C’est ainsi que naissent les services communs, universitaires ou interuniversitaires, souvent localisés dans les facultés des sciences. Ils répondent à la nécessité de regrouper les activités de calcul et de traitement de l’information sur un ordinateur puissant.

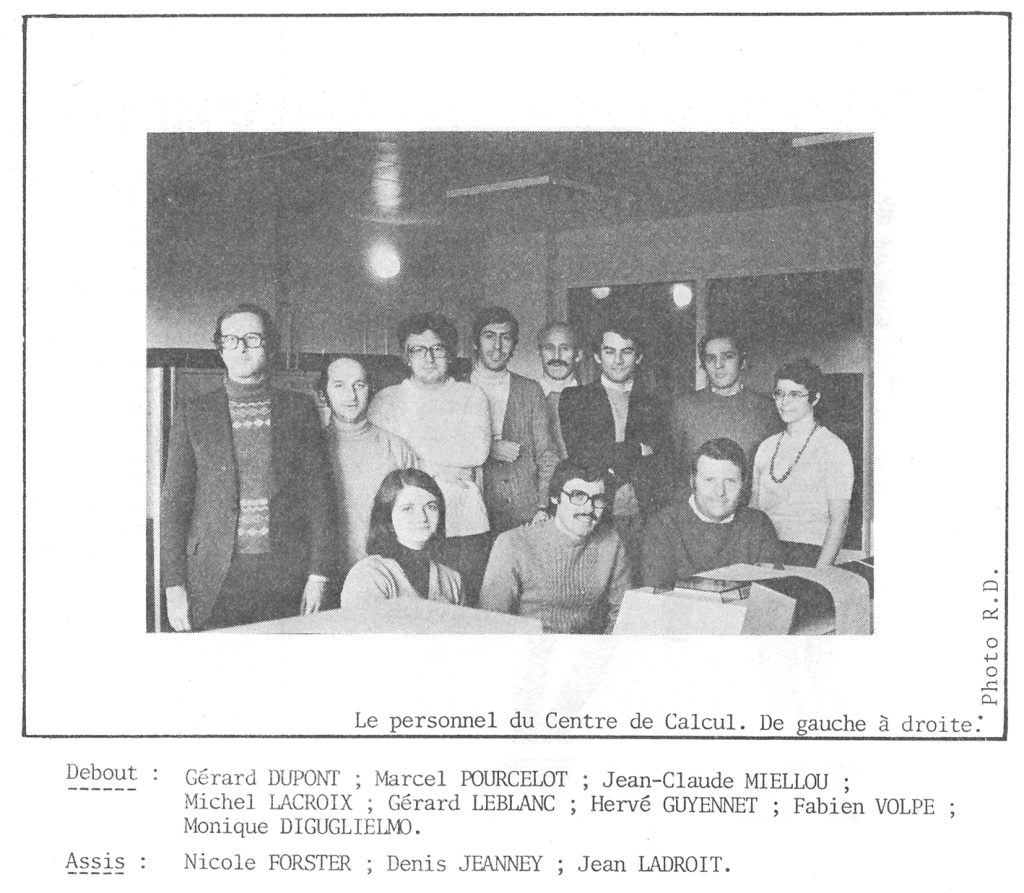

Si le département d’informatique de l’IUT de Belfort voit le jour en 1970, à des fins pédagogiques, avec l’ouverture du DUT d’informatique, l’ensemble des équipements reste statutairement attaché au Centre universitaire de calcul[1]. Son inauguration a lieu officiellement le 17 octobre 1975, sous le mandat de Pierre Lévêque, en présence des autorités et d’un grand nombre de responsables universitaires. Le centre est équipé d’un ordinateur (CII – IRIS 50), doté d’une mémoire centrale de 160 koctets, qui occupe une pièce entière, tant la machine est volumineuse. Les langages utilisés sur cet ordinateur sont FORTRAN, COBOL, ASSEMBLEUR. Ce nouveau service commun, dirigé par Jean-Claude Miellou, mutualise ses équipements et ses prestations avec les unités d’enseignement et de recherche (UER) et les services. L’équipe apporte une assistance technique, moyennant le paiement d’un ticket modérateur[2] ou en instruisant les utilisateurs lors de stages de formation.

Photographie René Didi.

À l’époque, les machines mettent plusieurs heures à sortir les résultats d’une requête et elles sont souvent lancées pendant la nuit pour effectuer leurs longues heures de travail. Avec sa capacité de multiprogrammation, le système de l’IRIS-50 se partage entre la recherche (notamment la programmation statistique et le calcul scientifique) et la gestion.

Très vite, la notion de réseau devient importante, tant en interne qu’en externe, pour pouvoir établir des liaisons complémentaires avec d’autres matériels de très forte puissance et optimiser le traitement des requêtes. En 1976 et 1977, pour le développement de ses équipements, l’université bénéficie d’aides spécifiques complémentaires d’un montant de 80 000 francs par année, dotant l’UER de médecine et pharmacie d’un ordinateur propre et permettant d’envisager la création d’un réseau éventuel avec l’université de Dijon, et avec celles de Strasbourg et de Nancy. C’est ainsi que, au terme de la signature d’un schéma directeur, le Centre universitaire de calcul de l’université de Besançon bénéficie lors de l’été 1980 d’un nouveau matériel qui lui permet de s’inscrire comme prestataire de services, au sein d’un réseau de serveurs équipés de gros calculateurs IBM et CII, auprès de centres nationaux situés à Orsay, Montpellier, Nancy, Strasbourg, Grenoble et Rennes.

Le Centre universitaire de calcul, consacré à la recherche, fait pourtant l’objet de critiques depuis plusieurs années. L’équipe d’informaticiens peine à faire reconnaître cette science nouvelle par les universitaires, plus que réticents. Le changement fait peur. Ainsi, les médecins rejettent l’outil, ne voyant pas ce que cela peut apporter à leur patient, d’autant que peu d’entre eux maîtrisent cette technologie. La création du service impose de lui affecter des postes en personnels et en équipements coûteux, diminuant d’autant les parts de dotations pour les autres équipes. Le fait qu’un nouveau service centralise seul cette technologie est mal accepté par l’esprit facultaire de l’époque. Les directeurs successifs du Centre universitaire de calcul s’épuisent à lutter contre cette hostilité : Michel Lacroix[3] démissionne. En mars 1982, le président Jacques Robert confie à son vice-président Michel Mougeot la mission d’animer un groupe de travail sur ce dossier à l’occasion du changement de matériel informatique[4]. Cette réflexion aboutit à la restructuration du service universitaire de prestations informatiques (SUPI), doté d’un propre conseil d’administration et de modalités de fonctionnement clarifiées. Michel Tréhel en est nommé directeur[5]. Titulaire d’une thèse en mathématiques, il est mieux accepté par la communauté scientifique.

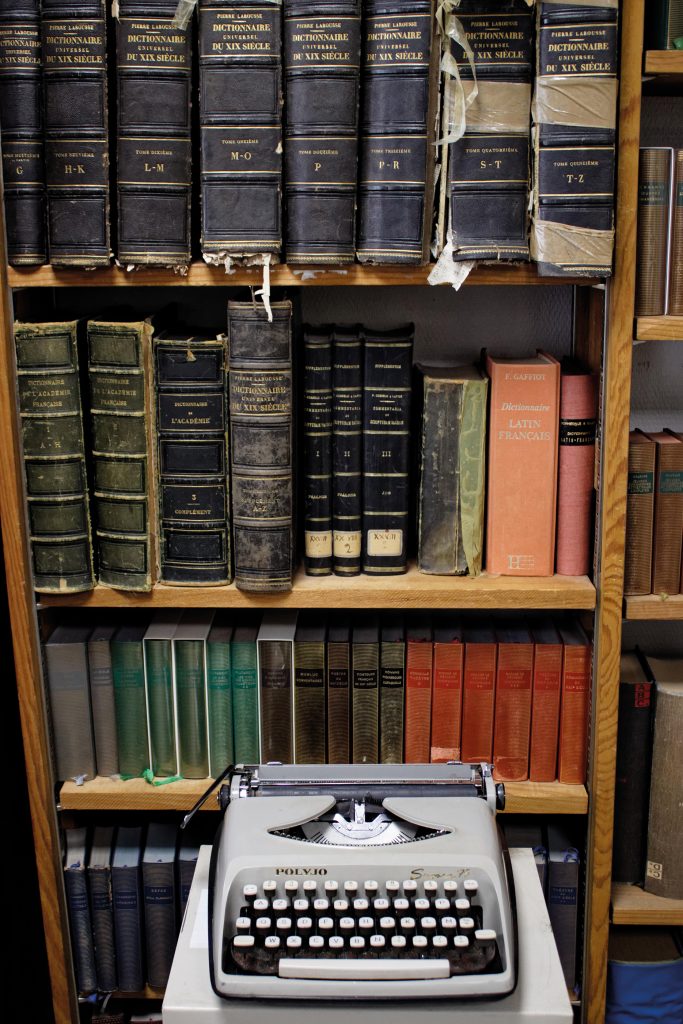

Par ailleurs, l’amélioration du fonctionnement administratif de l’université, s’appuyant progressivement sur une gestion informatisée, devient une priorité de la présidence. Dès P. Lévêque, fin 1975, une première ramification a lieu avec la création du Service informatique de gestion (SIG). Rattaché au secrétaire général Georges Lambert, il est confié à Élisabeth Flénet et s’installe dans les locaux de l’IUT de Besançon. Il a pour mission de développer les logiciels nécessaires aux différents services administratifs – les premiers programmes utilisant alors des cartes perforées. Ce projet nécessite un investissement financier d’importance pour son déploiement dans les services centraux et les UER. Durant la deuxième moitié des années 1980, sous le mandat de J. Robert, l’informatisation s’étendant à tous les services, les personnels bénéficient aussi de formations en traitement de textes et tableurs, désormais indispensables au quotidien puisque les ordinateurs remplacent les anciennes machines à écrire.

Les étudiants et Marianne Boiral, 2023.

Les étudiants et Marianne Boiral, 2023.

C’est également à partir de 1975 qu’un groupe de travail interrégional se constitue : il réunit les secrétaires généraux, les agents comptables et les informaticiens des universités de Besançon, Strasbourg, Mulhouse, Nancy, Dijon pour former l’alliance Grand Est, puis… Nice. Ensemble, ils mutualisent leurs pratiques et développent des programmes de gestion. Ce réseau d’expertise commune aboutit, au niveau national, au groupement informatique pour la gestion des universités et établissements (GIGUE), créé le 3 avril 1992. L’objectif est de permettre le développement national d’applications informatiques de gestion adaptées aux universités. Ses premières missions permettent de réaliser les applications budgétaire et comptable Nabuco, puis Apogée pour la gestion de la scolarité des étudiants, et Harpège pour la gestion des personnels. En 1997, l’Agence de mutualisation des universités et établissements d’enseignement supérieur ou de recherche, AMUE, prend la suite du GIGUE.

Sous le mandat de Michel Woronoff, l’informatisation devient un pivot du développement de l’université, inscrit dans le contrat quadriennal de développement 1992-1995, le ministère soutient l’achat de l’équipement en informatique à hauteur de 300 000 francs par an[6]. L’équipe du SIG déménage en 1994 dans la nouvelle présidence, rue Claude Goudimel, en même temps que les autres services du secrétariat général.

En 1991, le Centre universitaire de calcul s’installe dans l’aile L du bâtiment de propédeutique de l’UFR sciences et techniques, sur le campus de la Bouloie, offrant l’espace nécessaire pour regrouper le parc de serveurs. À cette même date, le Laboratoire d’informatique de Besançon (LIB)[7] crée un réseau local lui permettant d’interconnecter ses postes de travail et ordinateurs avec ceux du SUPI, voisins géographiquement. Cette toute première liaison permet aux chercheurs du LIB de découvrir Internet, quelques sites WEB de recherche et de disposer, en avant-première, d’un courrier électronique. C’est aussi à cette date que sont créées en sciences les salles réseaux dans le bâtiment de métrologie, toujours dans cette UFR, qui vont pouvoir abriter au campus de la Bouloie les accès RENATER (réseau national de télécommunications pour la technologie, l’enseignement et la recherche).

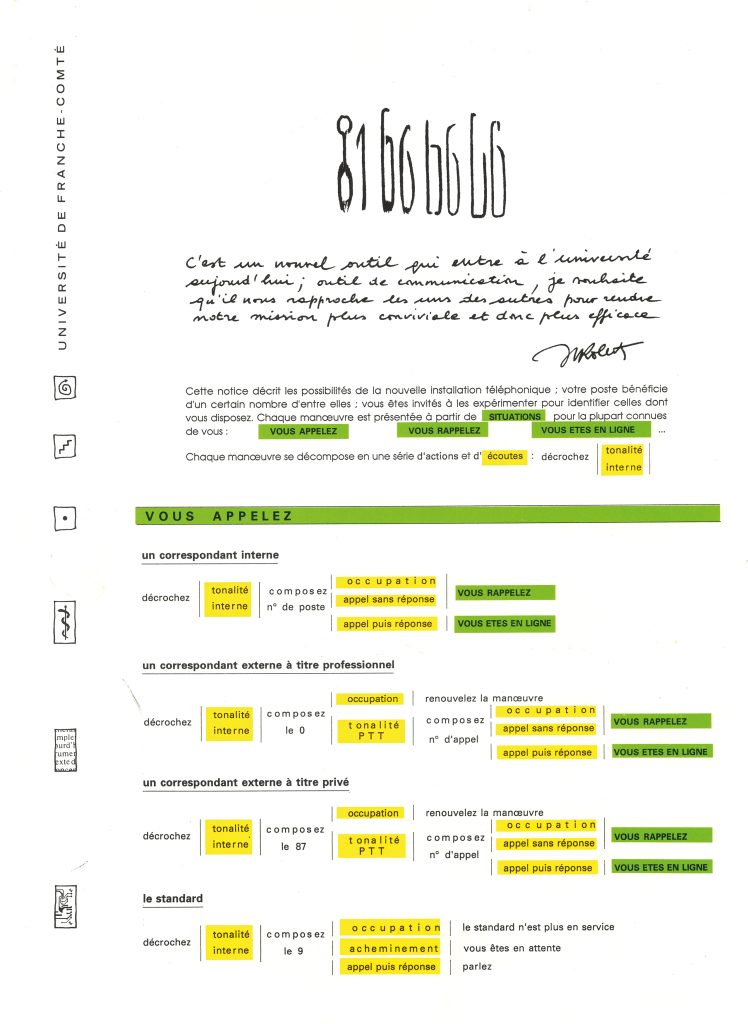

Il en va de même, cette année-là, pour la téléphonie. Sous la présidence de Jean-François Robert, en 1991, une téléphonie centrale se met en place pour l’ensemble de l’établissement. Un standard commun, doté d’un numéro unique, le 03 81 66 66 66, centralise les appels vers l’université, remplaçant les nombreuses standardistes des différentes UER. De plus, au lieu de se partager parfois un seul poste entre plusieurs collègues d’un même bureau, chaque agent dispose de sa propre ligne téléphonique.

Ce nouvel outil, qui marque une véritable évolution dans le quotidien professionnel, représente une étape décisive dans la création d’une communauté. Son installation induit la création d’un annuaire électronique dans lequel tous les personnels de l’université sont recensés. Une refonte de cette téléphonie intervient en 2000, lorsque le centre de ressources informatiques (CRI) passe du bâtiment propédeutique L à métrologie C, après rénovation de ce bâtiment, prenant la place de l’ENSMM. Une nouvelle étape s’inscrit en 2017, avec l’abandon progressif de la téléphonie analogique, au profit de la téléphonie IP et de la softphonie[8], et contribue, dès 2019, à la mise en place du télétravail à l’UFC.

En 1994, l’université de Franche-Comté et la ville de Besançon font le constat du vieillissement de leurs logiciels de gestion de bibliothèques. Pour développer un pôle documentaire unique s’appuyant sur les derniers progrès technologiques et offrir un accès homogène aux différents fonds, les deux entités décident de partager les investissements, tant matériels qu’humains. La réponse recherchée, tournée vers l’avenir, doit permettre à court terme l’intégration des produits multimédia : ouvrages numérisés, revues en ligne, collections digitales des musées… La seule solution technique garantissant ces fonctionnalités est de s’appuyer sur une architecture « client-serveur » partageant le catalogue commun avec un maximum d’ordinateurs, de chacune des deux administrations connectées à ce réseau. Les documents sont très lourds et nécessitent un lien de très haut débit pour les faire transiter. Claude Lambey, directeur du service informatique et télécommunication de la ville de Besançon, réussit à convaincre le maire, Robert Schwint, de créer une première boucle optique locale et de haut débit, qui se déploie facilement et à moindre coût grâce au réseau des égouts visitables. Cet accord est véritablement précurseur car, à l’époque, aucune ville de France ne possède de réseau fibres optiques et, même en Europe, seule la ville de Stockholm l’utilise. Ainsi la fibre optique multimode, mise en œuvre par France Télécoms, relie l’ensemble des bibliothèques de la ville et les bibliothèques universitaires : un premier circuit de quatre kilomètres dessert dix sites de la ville et quatre de l’université. Le financement est de 500 000 francs pour chacun des deux partenaires. À l’université, le campus de la Bouloie est entièrement fibré en octobre 1994 et le niveau supérieur est atteint, deux ans après, avec les liaisons entre les sites de Goudimel, Mégevand et la Bouloie. Gilles Joly, du CRI, en réalise l’ensemble des points techniques.

En 1995, ce programme, désormais intitulé réseau Lumière[9] et toujours porté par Claude Lambey, se déploie dans toute la ville de Besançon et s’ouvre aux nouvelles institutions intéressées par ce modèle innovant : en 1995, le centre hospitalier relie l’ancien hôpital au nouveau ; en 1996, le rectorat assure la liaison entre son site principal, le site du rectorat à Carnot et l’Inspection académique à la Bouloie. Labellisé comme projet « Autoroute de l’information et plate-forme d’expérimentation » lors de l’appel à propositions lancé par le gouvernement, le réseau comprend 36 fibres optiques monomodes. Chaque administration possède six fibres en totale autonomie et six sont destinées à l’échange d’information entre les partenaires et à l’accueil de nouveaux arrivants. La région, le conseil général du Doubs, la chambre de commerce et d’industrie, la préfecture, les sites du ministère de la Défense, le district du Grand Besançon, ainsi qu’un certain nombre d’entreprises viennent s’interconnecter et participent aux extensions du réseau Lumière. La fibre, transportant indifféremment des communications téléphoniques, des données ou des programmes informatiques, des images (vidéosurveillance, imagerie médicale, recherche scientifique…), favorise le développement de ce réseau mutualisé, sécurisé et extensible, avec un rapide retour sur investissement[10].

En 1996, le SUPI[11] prend désormais le nom de Centre de ressources informatiques (CRI). Cette même année, le réseau Lumière bisontin est le premier réseau de fibres optiques à l’échelle d’une ville européenne. Les fibres, installées il y a trente ans, sont toujours opérationnelles en 2024, sans investissements notables autres que les extensions et l’ajout d’actifs d’extrémités, permettant d’augmenter le débit. Toutes ces avancées sont soulignées par Claudie Haigneré, ministre déléguée à la Recherche et aux nouvelles Technologies, lors de son discours au salon Micronora à Besançon, le 2 octobre 2002.

Le Nord Franche-Comté bénéficie, comme Besançon, du réseau RENATER, de 1994 jusqu’en 2006, s’intégrant lui-même dans un réseau de télécommunications universitaire à haut débit, intitulé Édouard Belin[12]. Financé par le conseil régional par convention avec France Télécoms, il a pour mission d’interconnecter les sites distants de l’université. Il répond en partie au souci des élus du Nord Franche-Comté de voir leur territoire irrigué. Louis Souvet, sénateur du Doubs, adresse à cet effet, le 9 février 2000, une question écrite à Claude Allègre, ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie, sur les modalités de déploiement du réseau RENATER, lui demandant de reconsidérer cette desserte par un réseau à haut débit (155 mégabits par seconde) sur son territoire, qui accueille 6 000 étudiants et compose un pôle universitaire à part entière[13].

Lorsque, en avril 2006, le conseil régional de Franche-Comté annonce la cessation du portage de ce réseau Édouard Belin, une efficace équipe projet, composée de Marc Hamelin (CRI), de Franck Jacob (IUFM) et Dominique Dalponte (UTBM), se mobilise et met en place un nouveau réseau, opérationnel dès le 1er décembre suivant, intitulé SEQUANET. Relié à RENATER, il est consacré à la transmission et à la circulation de l’information numérique dans le monde académique. Il dessert 17 sites universitaires implantés sur le territoire franc-comtois, à Besançon, Belfort, Sevenans, Montbéliard, Vesoul et Lons-le-Saunier, incluant le Crous, le Greta et le rectorat de l’académie de Besançon. SEQUANET n’a cessé d’être amélioré : en avril 2024, ce réseau offre une sécurisation des établissements membres jusqu’à l’accès à RENATER et la version 6 est programmée pour 2025. Si la première version a demandé un investissement de près d’un million d’euros, ce projet, entièrement géré par le CRI de l’université de Franche-Comté et celui de l’UTBM, permet d’obtenir une réelle diminution des montants. Ainsi, par exemple, la version 5 actuelle, d’une durée de trois années, se monte à 350 000 euros, au lieu d’un million d’euros chez un opérateur privé. Dès que la liaison des sites distants est établie avec le CRI et le SIG, se crée un réseau de correspondants informatiques, constitué des responsables informatiques des composantes. Ils collaborent sur les aspects connectivité avec les services de l’UFC (mails, DNS, FTP, site Web…) et Internet, ainsi que sur les applications métiers du SIG.

La mise en place de ces évolutions technologiques innovantes constitue une avancée majeure pour l’université de Franche-Comté et participe pleinement à la construction d’une université centralisée. Patrice Koch[14], directeur du CRI à l’UFC à partir de février 1996, obtient que son service soit l’interlocuteur unique pour toutes les questions de réseau et télécoms, pour l’ensemble des composantes, services et laboratoires. Or, à l’époque, les infrastructures des services réseaux et télécoms, opérateurs de l’État, sont un service public. Ainsi, un service peut être assuré de manière identique, que l’on soit à la présidence, à la Bouloie ou à Lons-le-Saunier.

En parallèle, au niveau des usagers, d’autres avancées technologiques transforment le quotidien. L’application 36-16 code ABACTEL, développée d’abord sur le Minitel depuis 1992, et plus tard sur le web, permet la candidature en IUT et la préinscription à l’université. Le conseil d’administration du 5 octobre 1992 vote l’autorisation de mettre en œuvre un traitement informatisé des candidatures à l’entrée de l’un des deux IUT de l’université. Ce système est ensuite progressivement étendu aux autres composantes. En 1994, les personnels disposent d’une messagerie électronique, prenom.nom@univ-fcomte.fr. Il faut attendre 1999 pour que les étudiants obtiennent une adresse électronique, prenom.nom@edu.univ-fcomte.fr, ce qui facilite la transmission des informations. Afin d’encadrer sa bonne utilisation, tous les usagers doivent signer la charte régissant l’usage du système d’information de l’université de Franche-Comté. La fin des années 1990 marque une importante phase de travail pour le CRI, avec l’arrivée de multiples sites Internet créés de toutes parts à l’université, qui nécessitent des noms de domaines, un hébergement et des capacités croissantes de stockage sur les serveurs. Face aux nombreuses menaces, intrusions, cyberattaques et vols potentiels de données, Bertrand Astric est nommé, en 1998, responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI)[15].

En 1995, le service informatique de gestion, qui est au service de l’administration de l’université, déménage, lui-aussi, dans les locaux de la toute nouvelle présidence à Goudimel. Toujours sous la direction d’Élisabeth Flénet, l’équipe réalise un véritable travail de pionniers et va être sollicitée, sans relâche, pour la mise en place des différents logiciels nationaux développés par l’AMUE. Tous les services administratifs vont s’équiper d’applications métiers spécifiques, formant un florilège d’acronymes appréciés des initiés : APOGÉE, et ADE dans les scolarités, HARPEGE, ÉVE, EVAMAINE pour les ressources humaines, NABUCO, NEPTUNE, JEFYCO et COKTAIL pour les services financier et comptable, LAGAF pour la formation permanente… ; , chacun d’eux nécessite une déclinaison locale et des développements spécifiques répondant aux attentes des collègues dans les composantes. Le déploiement de chaque nouveau logiciel est associé à une offre de stage proposée par le service de la formation permanente, afin que les utilisateurs s’approprient rapidement les outils.

En 2001, au début de son mandat, Françoise Bévalot confie les technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement (TICE) à un chargé de mission, Ronan Chabauty, également directeur du Centre de télé-enseignement universitaire (CTU), puis, en 2005, le système d’information à Élisabeth Flénet. Développées depuis de nombreuses années, notamment par Vincent Bassano, recruté sur cette mission, les TICE figurent dans l’intitulé du nom du service en 2010, lors du changement de responsable[16], il devient ainsi Service d’information et TICE, amorçant une passerelle vers la réunification SIG et CRI.

En mars 2003, l’université de Franche-Comté fait partie des établissements tests pour le développement et le déploiement d’ESUP-portail. Ce dispositif, fruit d’une réflexion active entre plusieurs universités[17], amorce les premiers campus numériques et nécessite la constitution d’une base de données regroupant tous les usagers. Personnels comme étudiants sont identifiés en fonction de leur domaine d’activité, de leurs besoins en information, de leur statut, sources des autorisations inhérentes : ainsi, les personnels peuvent consulter leur dossier de carrière, les étudiants leur dossier de préinscription. L’étape suivante, à l’automne 2003, voit s’élaborer un annuaire électronique[18] global, petite révolution en ligne.

Cependant, l’accès aux ordinateurs fait cruellement défaut : seuls 8 % des étudiants en possèdent un, alors qu’ils sont 85 % à utiliser Internet. Bien qu’il existe, dans chaque composante, des salles équipées d’ordinateurs dotés d’accès Internet, l’offre se révèle insuffisante. Devant l’urgence pour les étudiants les moins favorisés, François Fillon, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, lance alors l’opération MIPE, microportable étudiant et Wi-Fi, qui a pour objectif d’en permettre l’acquisition par les 2 282 000 étudiants du territoire français. Lancé le 1er octobre 2004, « mon microportable pour le prix d’un café par jour »[19] répond à cette demande. L’université généralise le déploiement d’Internet sans fil à haut débit par l’intermédiaire d’un protocole signé avec l’État et ses partenaires, comme le Crous pour ses résidences universitaires.

Dans son contrat quadriennal 2004-2007, l’établissement prévoit d’équiper en bornes Wi-Fi l’ensemble des composantes et des services à l’horizon 2007. En 2005, fournir le Wi-Fi en libre accès dans les campus devient une priorité, pour les étudiants comme pour les personnels.

Catherine Bouteiller.

Le CRI conduit ce projet, non sans s’efforcer de sécuriser l’accès aux données des serveurs. Il déploie le WI-FI, en tout premier lieu, en septembre 2005 dans le campus du pôle universitaire du Pays de Montbéliard, avec le soutien de la communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard qui finance l’installation d’une quarantaine de bornes. Le CRI commence à équiper les lieux de vie des étudiants, les bibliothèques universitaires, les halls, les amphithéâtres, les cafétérias, puis, dans un second temps, les laboratoires et services administratifs des composantes. Tous les sites universitaires suivent, plus ou moins vite : par exemple les restaurants universitaires à partir de 2014. Presque dix ans après le lancement du projet, 350 bornes WIFI couvrent la centaine de bâtiments de l’université. En 2024, 800 bornes WIFI sont en production.

L’année 2006 marque un virage technologique, avec la constitution du réseau SEQUANET, mais aussi avec l’accès au réseau national ÉDUROAM qui permet aux étudiants et aux personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche, à travers le monde, de se connecter dans une université d’accueil, où qu’elle soit. La rentrée de septembre voit une autre avancée majeure, un espace numérique de travail (ENT) opérationnel pour tous. En se connectant avec leur numéro d’inscription à l’université, les étudiants disposent d’un espace personnel, regroupant un ensemble d’informations et de services en ligne : dossier administratif, messagerie électronique, navigation intégrée vers les sites de bibliothèques universitaires et vers la plateforme Moodle de cours de ligne, dispositif clé de l’autoapprentissage.

Catherine Bouteiller.

Les services de scolarité et les enseignants peuvent leur déposer des informations spécifiques (cours, salles, planning, modalités pratiques). Les personnels bénéficient, eux aussi, de cet ENT, qui leur permet de partager des documents, de se connecter en ligne depuis l’extérieur, à leur domicile ou en mission à l’étranger. Ces nouvelles applications nécessitent une mise en conformité juridique avec la CNIL (commission nationale de l’informatique et des libertés). En 2013, Elouan Kergadallan, nouveau directeur du service juridique de l’université, est nommé correspondant informatique et libertés pour assurer la liaison avec la CNIL[20].

Au début de son mandat, en 2012[21], Jacques Bahi s’entoure d’un vice-président délégué au développement et à la vie des campus et au numérique : Didier Chamagne, puis Damien Charlet en 2016. En 2017, sont fusionnés le Centre de ressources informatiques (CRI) et la Direction des systèmes d’information (DSI) en un seul service, intitulé Direction des services informatiques et du numérique (DSIN), dans un rapprochement fonctionnel et géographique, avec un directeur unique et dans des locaux communs à la Bouloie à Besançon. En 2019, Marianne Balanche est désignée déléguée à la protection des données (DPD) de l’université Franche-Comté, en application de la législation européenne relative au nouveau Règlement général sur la protection des données (RGPD) et du décret du 29 mai 2019. En 2023, lors du mandat de Macha Woronoff, l’équipe de la DSIN, pilotée par Raphaël Couturier, vice-président chargé du numérique, comprend 19 personnels[22] qui se répartissent en 3 pôles : le premier inclut le pilotage, le conseil, la sécurité et la gestion de projet ; le deuxième le développement et les solutions métiers ; le troisième, les opérations et l’infrastructure.