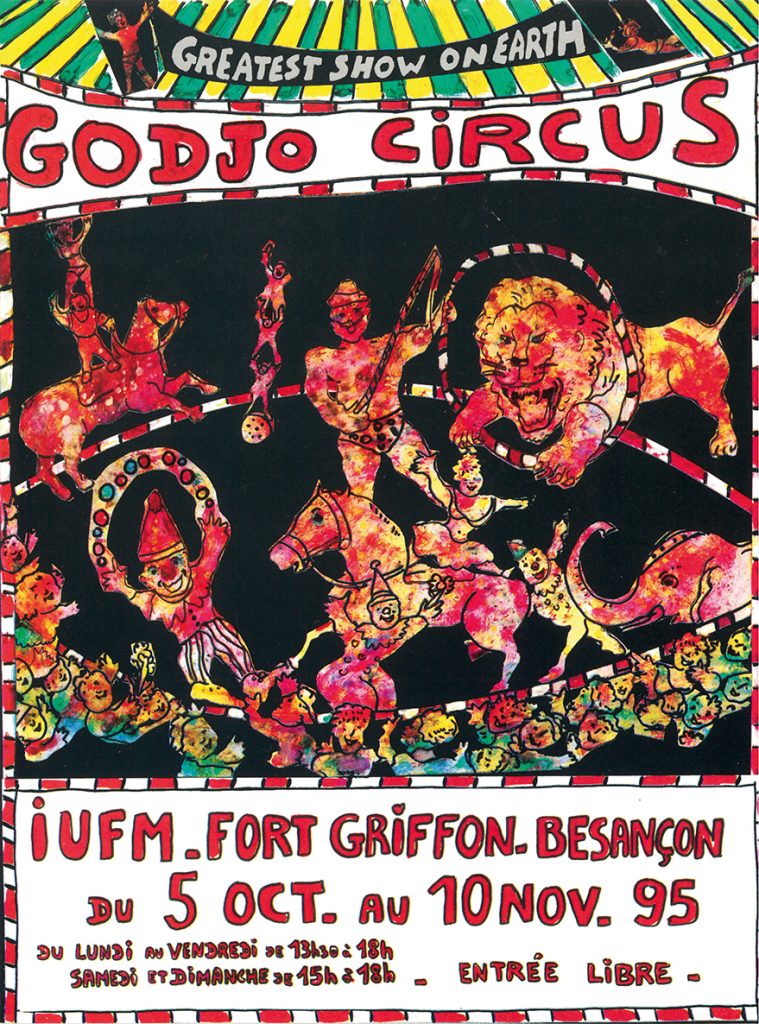

Depuis 1994, l’institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) est un acteur culturel important. Pour Jean-Claude Fontaine, directeur, et son équipe, l’éveil culturel a autant d’importance que d‘apprendre à lire, à écrire ou à compter. Son objectif est donc d’amener les futurs enseignants à comprendre que l’on ne peut pas vivre sans l’accession à la culture et, notamment, à la culture contemporaine. Les professeurs stagiaires bénéficient tout d’abord d’une semaine culturelle à l’étranger, inscrite dans leur cursus de formation. De plus, des clubs culturels et sportifs permettent aux étudiants de pratiquer de nombreuses activités (peinture, arts du cirque, théâtre…).

Mais le fait marquant est qu’à cette date, l’IUFM de Franche-Comté est le premier IUFM de France à s’être doté de ses propres salles d’exposition. À Besançon, au site du fort Griffon, l’ancienne salle de sport se transforme en un lieu de culture et d’expositions qui prend pour nom « Le Gymnase – espace culturel ». Elle constitue un réseau avec la salle Marc Bloch à Belfort, L’Auditorium à Lons-Le-Saunier et Le Laboratoire à Vesoul. Le Gymnase-espace culturel est une grande salle de 300 m2, dont l’architecture permet d’exploiter deux longs murs tout en profitant d’un éclairage naturel. Pierre Vermot-Desroches, enseignant d’arts plastiques et artiste, est chargé de programmer les expositions, concerts et spectacles, accompagné par Anne Forno. Ensemble, ils accueillent des monographies d’artistes ou organisent des expositions thématiques, comme « Coup de cœur, 3e dimension », en 1994 : placée sous la direction artistique du sculpteur Paul Gonez, elle réunit des œuvres sculptées d’une trentaine d’artistes régionaux. Le succès est au rendez-vous puisqu’elle accueille 3 000 visiteurs, dont 800 scolaires.

Cette belle salle fonctionne en tandem avec la salle d’exposition de la nouvelle présidence de l’université, rue Claude Goudimel. Jouxtant le hall d’accueil, cet espace lumineux et patrimonial est propice à l’accrochage d’œuvres d’art.

Il permet une première approche du sujet présenté dans la grande salle du Gymnase et offre en centre-ville une résonance de nature à susciter la curiosité du public pour l’inviter à découvrir la suite quelques rues plus loin[1].

Georges Pannetton.

En 2009, Pierre Statius et la direction de l’IUFM, intégré à l’université de Franche-Comté, choisissent une nouvelle orientation pour la salle du Gymnase, dont la programmation sera assurée par Lucie Vidal. Le Gymnase-espace culturel décline alors une programmation pluridisciplinaire de cinq expositions temporaires par an, qui permettent de croiser les regards. Art contemporain et ethnographie côtoient histoire, sciences ou encore littérature et architecture. L’accessibilité et la convivialité du lieu sont propices à l’échange d’idées et de savoirs. Chaque exposition est l’occasion de nouer des partenariats avec des structures culturelles locales ou nationales, et donne lieu, en parallèle, à des rencontres, conférences, projections ou ateliers. Cet espace culturel accueille également des cycles musicaux, du théâtre, des rencontres philosophiques.

En 2014, Le Gymnase-espace culturel connaît des travaux de rénovation et sa programmation est désormais gérée, par la même équipe, mais au sein du service sciences, arts, culture nouvellement créé. Complétant l’offre existante dans les locaux de la Fabrikà sciences et du jardin botanique, le Gymnase-espace culturel continue à accueillir des expositions sur des sujets divers, ouvertes aux scolaires, aux étudiants et au grand public. À titre d’exemples, l’exposition « L’Expérience holographique » organisée dans le cadre de la première biennale art/sciences « Lux, soyons brillants » en 2015, permet d’exposer pour la première fois l’exceptionnelle collection d’hologrammes du département d’optique de l’institut FEMTO-ST. Elle attire plus de 4 000 visiteurs en deux mois.

À partir de 2015, les jeunes diplômés de l’institut supérieur des beaux-arts de Besançon (ISBA) sont accueillis chaque année pour une exposition de leurs travaux. Ayant quitté leur statut d’étudiant, ces maîtres ou jeunes pousses rencontrent le public à un moment clé de leur parcours artistique. Les titres de ces expositions témoignent de la vitalité des propositions : « Tous les printemps du monde », « Expérience exigée », « No god, no master »…

En 2018, deux expositions mettent en valeur des objets patrimoniaux de l’université issus de ses collections, mais dont l’usage s’est perdu au fil du temps. L’exposition « Cas d’écoles, moulages et enseignements des arts et de l’archéologie » présente le travail de recherche mené par Sophie Montel, enseignante-chercheure à l’UFR SLHS[2], scénographié par les étudiants de la licence pro Meti.

Élodie Méreau.

L’exposition « L’Humain et la Nature » réunit, quant à elle, des objets scientifiques et techniques de la fin du XIXe à la première moitié du XXe siècle. Ce patrimoine y est mis en valeur, à la manière humoristique et décalée de l’univers excentrique et absurde des artistes du collectif suisse Plonk & Replonk. Ils s’en emparent dans une relecture drôle et culturelle.

Nicolas Waltefaugle.

En 2019, la salle du Gymnase-espace culturel nécessite des travaux de mise aux normes pour continuer à accueillir du public. De plus, le fort Griffon, au cœur des fortifications de Vauban et propriété du département du Doubs, est désormais très isolé des autres services universitaires depuis le départ de l’IUFM pour le site de Montjoux et celui des enseignements de sciences de la place Leclerc pour la Bouloie. L’université choisit alors de concentrer ses projets culturels bisontins sur le site de la Bouloie, où la Fabrikà et le jardin botanique se rejoindront à terme, pour donner naissance à un site voué à la rencontre entre la recherche, l’art et la société.

Les bibliothèques sont également des centres névralgiques du réseau culturel de l’université.

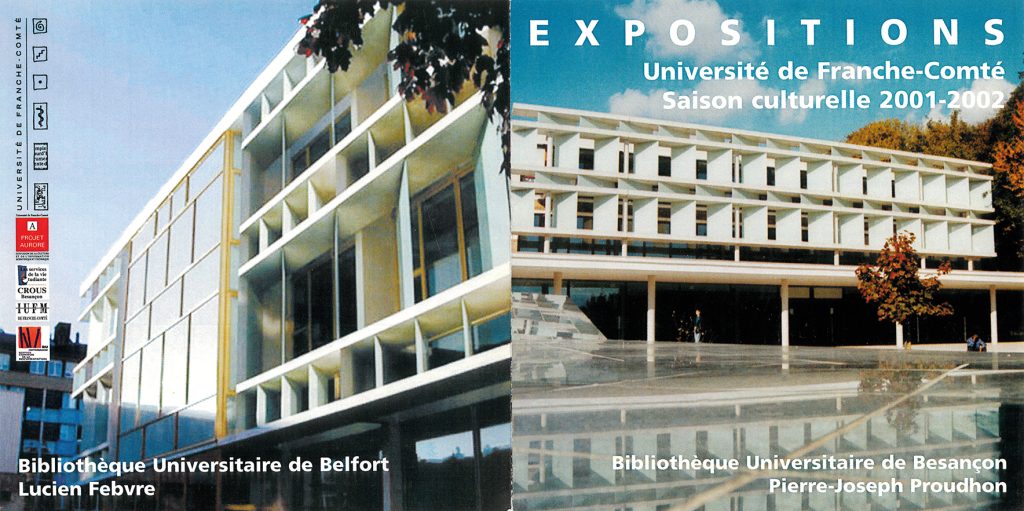

Les nouvelles BU Proudhon à Besançon (1997) et Lucien Febvre à Belfort (1999), dont les constructions émergent dans le campus, comprennent d’emblée une salle d’exposition et favorisent une itinérance des productions dans le réseau des BU des différents sites. Toutes deux imaginent une programmation en relation avec les thématiques traitées dans les composantes auxquelles elles sont rattachées, et diffusent un dépliant présentant ce programme.

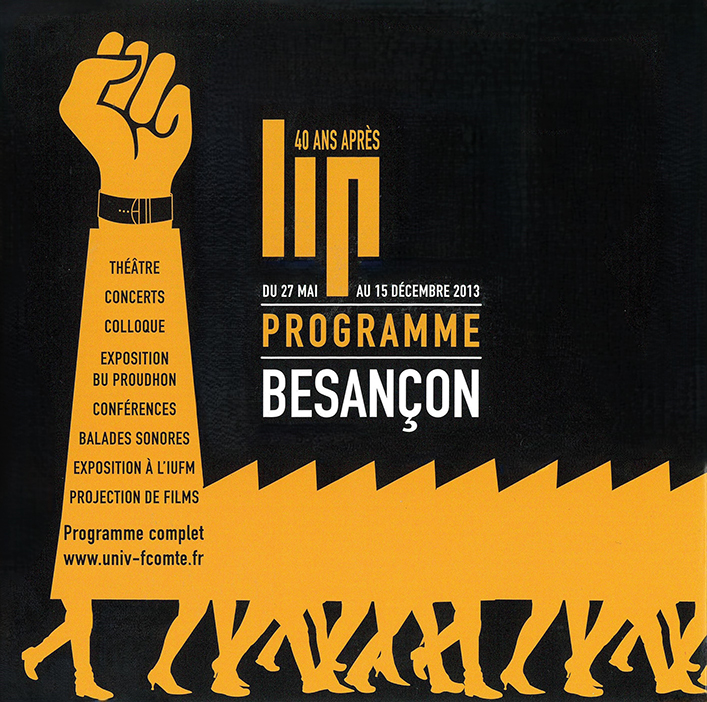

Les différentes salles d’exposition entrent régulièrement en synergie, y compris avec celle de la maison des étudiants de la Bouloie, démarche qui est encouragée, dès 2008, par Françoise Coupat, vice-présidente vie étudiante. C’est le cas, par exemple, en 2013, à l’occasion du 40e anniversaire du conflit social lié au plan de licenciements, en décembre 1973, des employés de l’entreprise LIP à Besançon.

Élodie Crozier.

L’exposition « LIP, ça peut toujours servir » présentée au Gymnase-espace culturel du 28 septembre au 15 décembre 2013 accueille 2 144 visiteurs. Elle est nourrie de la parole d’anciens ouvriers, rencontrés dans le cadre d’une grande enquête ethnographique menée pour l’occasion. La BU Proudhon réalise, quant à elle, une exposition « LIP, la force du collectif », en se demandant comment cette expérience peut être un appui pour penser le présent et le futur. De son côté, l’UFR SJEPG (sciences juridiques économiques politiques et de gestion) organise un colloque « Actualité juridique de l’action collective : 40 ans après LIP »[3].