« Réduire d’abord et élargir ensuite », tel est le défi lancé par la loi Edgar Faure du 12 novembre 1968. Il convient, en effet, de réunir les facultés devenues désormais des unités d’enseignement et de recherche (UER), aux dimensions modestes, pour former les nouvelles universités. Ce processus est à conduire sous le double sceau de l’autonomie et de la participation. Comment réussir une telle mue ? « Bah, ils se débrouilleront », disait le ministre[1], parlant des universitaires, à ceux qui l’interrogeaient ! Au fond, si elle dessinait un avenir, la loi ouvrait d’abord un vaste chantier. Son titre VIII, consacré à la « Mise en œuvre de la réforme », organise donc les deux temps de la constitution des universités.

Aux termes de l’art. 39, le ministre arrête, avant le 31 décembre 1968, après consultation des diverses catégories d’intéressés, une liste provisoire des UER destinées à bâtir les établissements publics à caractère scientifique et culturel que sont désormais les universités. À partir de cette liste, les recteurs convoquent les collèges électoraux, dont la composition et les modalités d’élection sont déterminées par décret. Selon l’art. 40, ces délégués doivent, avant le 15 mars 1969, élaborer les statuts des UER, approuvés à titre transitoire par le recteur, et désigner les délégués de chaque UER qui siègent à l’assemblée constitutive provisoire de l’université chargée, elle, des statuts de l’établissement. Là encore, un décret détermine la composition de l’assemblée provisoire, les collèges électoraux et les modalités du scrutin.

Le premier temps de la manœuvre, local, couvre les mois de novembre-décembre 1968. L’affaire n’est pas celle du ministère, mais du terrain, le recteur devant seulement organiser « les consultations les plus larges possibles de toutes les catégories intéressées […], y compris les groupes minoritaires et les catégories non représentées »[2]. Ce sont finalement 648 UER provisoires qui composent la liste rendue publique par le ministre le 28 décembre[3]. Si l’on excepte les facultés qui étaient devenues énormes, notamment à Paris, les UER reprennent très largement le périmètre des anciennes facultés. À Besançon, cependant, il faut noter la création de la nouvelle UER recherches biomédicales.

Le décret relatif aux élections ayant été pris le 7 décembre[4], il convient pour l’heure d’élire les conseils transitoires des facultés – chose faite en janvier 1969 –, d’élaborer les statuts des UER[5] et, surtout, de désigner les délégués qui siègeront à l’assemblée constitutive provisoire (ACP) de l’université en gestation. Ces élections présentent un fort enjeu : soit les étudiants les boudent parce qu’ils veulent la Révolution ou rien, comme le pense, au gouvernement, le camp des conservateurs, et le ministre devra partir, soit ils participent, entrant ainsi dans le jeu des nouvelles institutions. Pierre Trincal[6], collaborateur d’E. Faure, raconte :

Les étudiants voteraient-ils ? Edgar Faure, au cours d’une réunion de recteurs, ne put dissimuler son inquiétude – je ne l’avais jamais vu comme cela. Il alla jusqu’à menacer : les recteurs des académies dont les étudiants bouderaient les urnes devaient s’attendre à quitter rapidement leurs fonctions ! Je me souviens de l’extrême tension de cette réunion. Michel Alliot, qui ne négligeait aucun moyen de communiquer, me demanda d’aller plaider en faveur du vote des étudiants à la télévision, au journal de vingt heures.

Finalement, avec une participation s’étageant de 42 à 77 %, le pari est gagné et démode le slogan « élections, piège à cons».

Après la formation des UER, qui occupe l’année 1969, vient la constitution des universités ; mais, sur ce point, le gouvernement reprend la main puisque, si E. Faure a entendu se réserver le remodelage d’universités pluridisciplinaires et à taille humaine, son successeur est sur la même ligne. Il convient, en effet, d’avoir à l’esprit que le contexte a changé. Le général De Gaulle parti au lendemain du référendum du 27 avril 1969, son successeur Georges Pompidou a préféré Olivier Guichard à Edgar Faure pour l’Éducation nationale. Comme le dit clairement ce dernier, l’opposition à sa politique ne vient pas de la gauche, mais d’une partie de la droite[7]. Il faut toute la force de conviction de Pierre Trincal, resté en place, pour que le nouveau ministre se rallie à l’idée d’autonomie car on pouvait la rattacher à la décentralisation qu’il appelait de ses vœux. Sans compter qu’il va falloir « donner en quelques mois une âme à ce corps disparate, écartelé entre des facultés qui s’ignorent, des disciplines qui se jalousent quand elles ne se méprisent pas[8] » : les procès-verbaux des séances officielles ont beau n’en laisser rien paraître, les tractations entre facultés et les interventions en sous-main auprès du ministère se multiplient, dans les instances bisontines comme ailleurs.

En effet, même si les statuts doivent être approuvés par arrêté ministériel, les universités ont désormais la liberté statutaire. L’ACP débattra, mais à chacun de s’organiser pour confier la rédaction à une commission informelle des statuts et règlements[9] ou à toute autre instance, par exemple aux juristes de la faculté de droit[10]. Nationalement, un arrêté du 23 février 1970 met en place une commission destinée à conseiller les ACP, la commission Gazier, du nom du conseiller d’État qui la préside, et à vérifier la légalité des statuts. Un service téléphonique permanent est disponible à la direction des enseignements supérieurs, tant la tâche s’avère complexe[11].

À Besançon, les vingt-neuf membres élus le 13 février 1970 pour former l’assemblée constitutive provisoire sont installés par le recteur Yves Pironneau (1923-1983) le jeudi 26 février au cours d’une cérémonie[12], avant la première séance délibérative à 17h15. Les statuts relèvent de « l’entière responsabilité de l’Assemblée », affirme le recteur, et si les sciences, qui ont refusé de participer au processus électoral, veulent revenir sur leur décision, il est encore temps d’organiser un nouveau scrutin afin d’élargir l’ACP. L’ouverture des travaux a lieu au rectorat, mais les réunions suivantes se tiennent dans les différentes composantes, le recteur n’étant présent qu’à la demande. Louis Arbey (1908-1972), directeur de l’observatoire, doyen d’âge, préside. Deux jours après ce lancement, le 28 février, le doyen des sciences, Jean Thiébaut (1922-2014), adresse un courrier au président Arbey exposant la nécessité de créer deux universités, question qui va occuper largement les séances jusqu’à fin mars[13].

Ce cinquième directeur de l’observatoire de Besançon, qui occupe ce poste et la chaire d’astronomie de la faculté des sciences de Besançon entre 1964 et 1972, fait développer à l’observatoire des compétences en métrologie astronomique (automatisation des instruments d’observation), renforce le service de l’Heure et fait venir une équipe chargée d’étudier la haute atmosphère.

Cliché Jérôme Mongreville, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine, 2002.

Selon J. Thiébaut, les bureaux permanents des conseils transitoires de lettres et de sciences considèrent que, « devant l’ampleur et la complexité des tâches qu’imposerait le maintien d’une seule Université à BESANÇON », il convient de demander à toutes les autres composantes de se positionner au plus vite. La loi est faite pour Paris, mais est inadaptée aux universités de province et les sciences, comme les lettres, n’ont pas voulu organiser les élections pour l’ACP[14] tant elles ont à perdre : non seulement, les facultés ne sont plus des établissements publics, c’est-à-dire que, juridiquement, elles n’ont plus la personnalité morale et perdent leur autonomie, y compris financière, mais elles n’auront pas une représentation à due proportion de leurs effectifs. Autrement dit, les deux plus importantes facultés par le nombre d’enseignants et d’étudiants compteront comme les autres, ni plus ni moins[15]. C’est, selon elles, inadmissible !

Il y aurait donc une université regroupant les lettres et le droit-sciences économiques d’un côté, et de l’autre côté le reste des UER : médecine-pharmacie, la nouvelle UER de recherches biomédicales, les sciences, les IUT de Besançon et de Belfort, l’observatoire, l’école nationale supérieure de chronométrie et de micromécanique (ENSCM), l’institut de chimie, la future UER d’éducation physique et sportive. Ainsi, les deux nouvelles facultés que sont celles de droit et de médecine-pharmacie[16] auraient un poids réduit.

Lors de la séance suivante, le 4 mars, chaque représentant expose la motion votée par le conseil de composante. En droit, le doyen Claude Jessua (1926-2021) fait savoir qu’une université avec les lettres ne se conçoit que « sous la condition “sine qua non” d’accepter la parité dans la représentation de chaque UER ». De même, à l’observatoire, on souhaite des garanties « d’indépendance et de développement pour chaque UER ». En médecine, c’est clairement “non” : le professeur Pierre Magnin (1926-2020) rapporte qu’« il n’est pas opportun de créer deux universités »[17]. Le directeur de l’ENSCM, Raymond Besson (1938-2020), sans être défavorable au principe, n’en « discerne pas pour autant les avantages […] et cela irait à l’encontre du principe de pluridisciplinarité affirmée par la loi ». En tout état de cause, l’ACP estime à la majorité qu’il faut continuer à travailler sur les statuts, sauf à prendre le risque qu’ils soient imposés par le ministère. La discussion, cependant, n’avance guère car les positions sont hésitantes et le débat confus. Finalement, il apparaît que la répartition des postes et emplois permanents serait complexe s’il y a deux universités et une majorité se dégage en faveur d’une seule université.

La question revient, néanmoins, à la séance suivante, le 17 mars. Un organigramme des structures administratives de la future université, mis au point par Raymond Chaléat (1924-1990), est distribué mais, dès après cette présentation, un tour de table permet de repréciser les positions : il montre simplement que, même si la faculté de droit est finalement d’accord pour former une université avec les lettres, toujours à la condition d’une stricte parité, il faut continuer à travailler sur les statuts sans attendre. Deux motions sont proposées : l’une émane du doyen de droit, C. Jessua, qui propose que l’ACP émette un « vote indicatif sur l’opportunité de créer deux universités et qu’une réponse rapide soit demandée au ministère, sous couvert de Monsieur le Recteur ». Sur 24 votants, on dénombre 20 pour, 3 contre, une abstention ; l’autre motion, défendue par Alain Risson, demande que le recteur intervienne auprès du ministère pour la création de deux universités. Le scrutin est sans appel : 5 votes pour et 19 contre. C’est donc la proposition du doyen Jessua qui est transmise à qui de droit. Le recteur fait savoir, le 24 mars, que le ministère a été saisi, mais dans les procès-verbaux suivants, le sujet n’est plus évoqué. Il n’y aura, visiblement, qu’une université à et de Besançon !

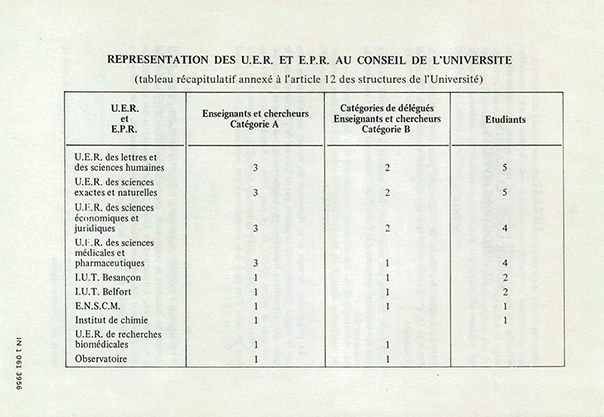

La séance du 7 avril est consacrée à la question de la représentation des différentes UER au sein du futur conseil d’université, un point capital pour la suite et l’équilibre général du système. Selon la loi, le conseil de l’université comprend au maximum 80 représentants, dont 1/6 à 1/3 peuvent être des membres extérieurs. Dès la réunion du 4 mars, l’ACP a retenu un conseil composé de 80 membres, incluant 1/6 de personnalités extérieures. Mais, au-delà, « faut-il représenter identiquement les UER quel que soit leur statut ? », alors que les composantes demeurant établissement public auront des crédits venant directement du ministère – question rapidement résolue[18] – et, surtout, « la représentation doit-elle ou non être proportionnelle aux effectifs ? » Après une discussion « approfondie » où plusieurs propositions ont été débattues, sans que le procès-verbal ne les détaille, la répartition suivante est adoptée par 23 voix et une abstention : les UER de lettres et sciences auront chacune 10 représentants ; droit, médecine-pharmacie, IUT de Besançon et Belfort confondus, 9 sièges ; ENSCM, 3 sièges ; institut de chimie, observatoire, recherche biomédicale, 2 sièges, soit 56 sièges à répartir ensuite entre enseignants et étudiants. S’y ajoutent 10 sièges pour les personnels administratifs, techniques et de service ; 14 sièges pour les personnalités extérieures.

Bibliothèque nationale de France, 8-FW-1577 (43).

Bibliothèque nationale de France, 8-FW-1577 (43).

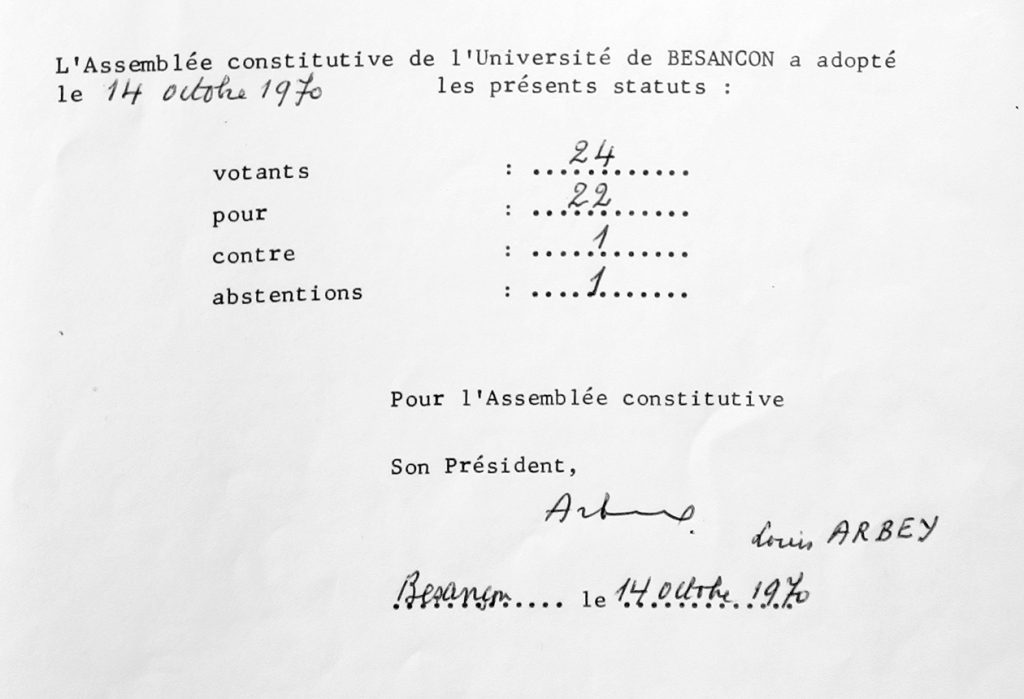

Ensuite, les statuts, préparés par les juristes du cru, sont présentés par le doyen Jessua et discutés article par article. Suivent les séances des 14, 21 et 28 avril, 5 et 12 mai, afin d’adopter les 36 articles ainsi que l’annexe détaillant la répartition des représentants enseignants et étudiants au conseil de l’université. Le 26 mai, c’est en présence du recteur Pironneau que se déroule la séance. Après un premier vote d’adoption le 22 septembre, quelques ultimes corrections sont ajoutées après contrôle par la commission Gazier et, le 14 octobre, l’assemblée constitutive approuve solennellement les statuts par 22 voix, avec un vote contre et une abstention.

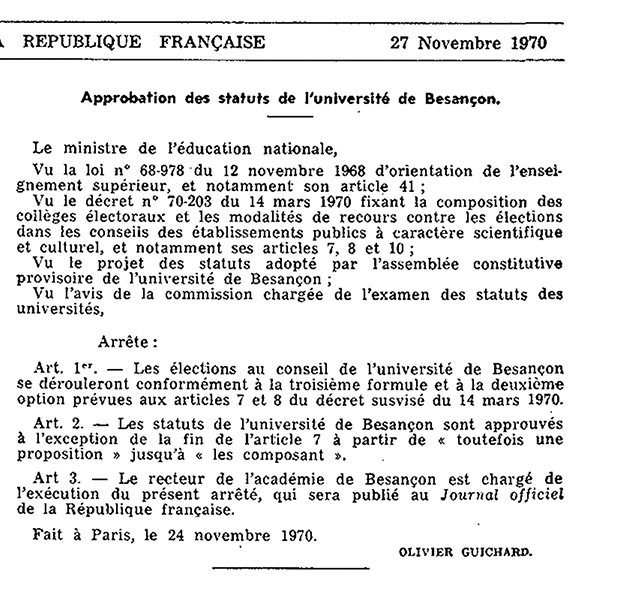

C’est, enfin, un arrêté ministériel du 24 novembre 1970 qui approuve les « Statuts de l’Université de Besançon ». Une seconde naissance pour l’université en Franche-Comté !

Les statuts finalement adoptés dessinent, autant par les dispositions de fond que par la forme, une université de Besançon qui, déjà, affiche une certaine couleur, une marque de fabrique. En effet, l’assemblée constitutive a fait plusieurs choix fort intéressants. Cette dernière, en utilisant la marge de manœuvre que lui laissait la loi, affirme sa volonté de s’inscrire dans le cadre régional et industriel de la Franche-Comté, d’une part en montrant bien tout au long des débats la pleine intégration des deux IUT, de l’observatoire et de l’institut de chimie et, d’autre part, en rattachant l’ENSCM à l’université. La dimension technologique et le poids de ces fleurons ne pourront que donner plus de force à l’université.

La même logique sous-tend l’article 3 :

L’Université de Besançon a également pour mission de délivrer sur proposition des U.E.R. et établissements rattachés, sous sa responsabilité et sous son sceau, des diplômes qui lui sont propres et qui sanctionnent des enseignements et études, des réalisations scientifiques ou techniques, correspondant :

1. Aux besoins spécifiques de la région.

2. Aux aptitudes et vocations particulières des établissements composant l’Université.

L’autonomie doit donc offrir la possibilité d’être en prise avec les réalités économiques et industrielles comtoises et de passer les conventions nécessaires avec des établissements, publics ou privés, pour développer « une interdisciplinarité aussi large que possible » (art. 4). De même, les liens avec les collectivités locales s’avèrent étroits. La liste des personnalités extérieures montre cet attachement avec, notamment, un représentant de la municipalité, un proposé par les conseils généraux de la région franc-comtoise, un de la commission de développement économique régional (CODER), trois proposés par les chambres de commerce et d’industrie et les groupements professionnels d’employeurs, trois représentants des salariés hors Éducation nationale, un de la direction régionale de la main-d’œuvre et de l’emploi[19].

La constitution d’une véritable communauté universitaire pluridisciplinaire passe par l‘égalité de représentation et, sur ce point, le choix fait en faveur de cette égalité paraît décisif. Toutes les disciplines ont leur place et on ne saurait mesurer leur valeur au nombre d‘étudiants inscrits, y compris pour les nouvelles facultés (droit et médecine-pharmacie). La logique facultaire risque de perdurer longtemps encore, mais les règles de représentation retenues prouvent la volonté de la dépasser. D’un autre côté, cette égalité donne un caractère davantage confédéral que fédéral à l’université de Besançon. Le conseil de l’université apparaît comme une assemblée d’égaux fonctionnant selon une logique plus parlementaire que présidentielle, d’autant qu’il faut maintenant compter avec de nouvelles catégories d’enseignants, notamment les assistants, et les étudiants[20]. Des temps nouveaux s’ouvrent et nul ne peut dire, dès ce moment-là, si le double pari de l’autonomie et de la participation sera gagné.