La faculté de médecine devient la faculté mixte de médecine et de pharmacie par le décret du 7 décembre 1968[1]. Rebaptisée en 1971 UER (unité d’enseignement et de recherche), puis UFR des sciences médicales et pharmaceutiques en 1984, elle est l’une des rares en France à associer les deux disciplines depuis son origine. Le dernier changement de dénomination, en UFR sciences de la santé, s’est déroulé à l’occasion du 50e anniversaire de la création, en 2017, marquant ainsi la volonté de former, au sein de l’université et de manière académique, toutes les professions de santé.

[JB1] L’école nationale de médecine et de pharmacie, basée au cœur de l’hôpital Saint-Jacques, se mue officiellement en faculté de médecine par le décret du 11 janvier 1967[2]. Paul Laugier en devient le premier doyen (1967-1968) et la première thèse en médecine est soutenue à Besançon le 25 février 1967[3]. Si le décret tant attendu du 7 décembre 1968[4] établit la faculté mixte de médecine et de pharmacie, cette double configuration reste encore aujourd’hui très rare[5]. Pierre Magnin (1968-1976) succède à P. Laugier et, par son investissement, marque de son empreinte les premières années de cette faculté. À la rentrée universitaire 1969-1970, l’enseignement de la pharmacie, suspendu depuis deux années, revient à Besançon, sous la responsabilité de Jacques Panouse (1968-1970)[6]. Cette même année, commencent les travaux de construction de la maternité « La mère et l’enfant » et le ministère donne son autorisation pour réaliser le centre hospitalier universitaire (CHU) au site de Châteaufarine[7]. Les interventions d’Edgar Faure, d’Alain Peyrefitte et de Valéry Giscard d’Estaing accélèrent la concrétisation de ce projet.

Depuis l’ordonnance Debré[8] en 1958, les facultés de médecine sont liées par convention avec les CHU, où les étudiants suivent une partie importante de leur formation pratique, comme leurs stages hospitaliers, leurs gardes ou leurs internats. C’est pourquoi les plans initiaux de construction du futur CHU, en mars 1969[9], englobent les constructions adjacentes d’une extension de la faculté de médecine, intégrant des laboratoires de recherche universitaires, des logements pour les étudiants et des terrains de sport.

En attendant, en 1973-1974, la nouvelle faculté est installée dans les bâtiments de l’ancien arsenal militaire[10], face à l’hôpital Saint-Jacques. Les locaux sont petit à petit réhabilités, en trois tranches, en vue d’y accueillir des formations, ce qui nécessite des salles de cours et un amphithéâtre. Le 5 juillet 1976, à l’achèvement des travaux de la 3e tranche, la faculté de médecine-pharmacie est officiellement inaugurée. Cette cérémonie se déroule en présence de la secrétaire d’État aux universités, Alice Saunier-Seïté, invitée par Pierre Magnin, devenu recteur de l’académie, en présence notamment de son successeur au décanat Louis Cotte, le premier de plein exercice, et de Jean Minjoz, maire de Besançon[11].

Si la nouvelle faculté dispose d’une bibliothèque de section intitulée bibliothèque Michel Gaudard[12], les fonds documentaires les plus importants sont conservés à la bibliothèque universitaire (BU) de la faculté des lettres, rue Mégevand, ou à celle de la faculté des sciences au campus de la Bouloie, obligeant les étudiants et les enseignants-chercheurs à de nombreux déplacements. Pour y remédier, le président Jean-François Robert demande la création d’une BU spécialisée pour les internes, liée aux activités hospitalières ; il lui semble plus que pertinent que celle-ci se trouve à proximité du CHU, afin de faciliter le travail de recherche des doctorants. En 1990, il obtient aussi l’aval de la direction générale de l’enseignement supérieur pour construire une nouvelle faculté, à proximité du CHU, relançant ainsi le projet de 1969 resté dans les cartons.

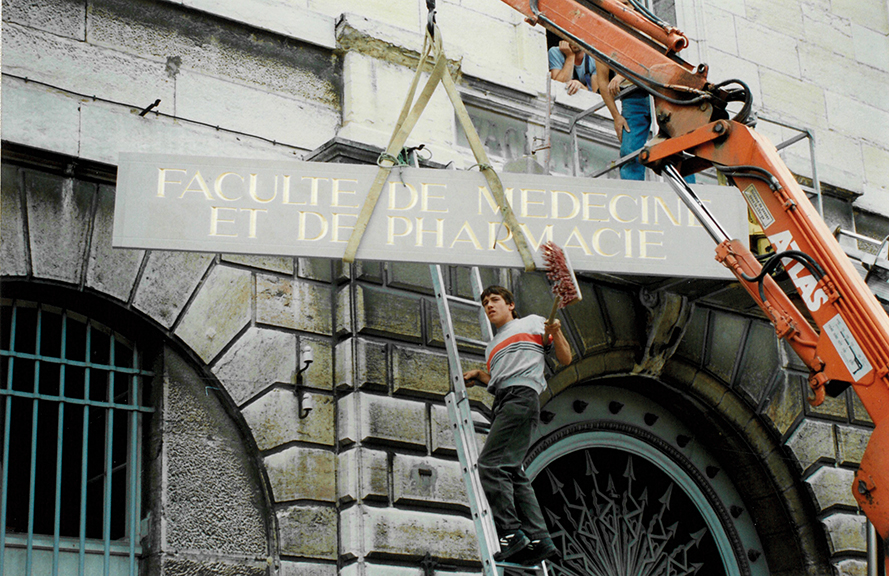

La faculté mixte de médecine et de pharmacie bénéficie de particularités qui la singularisent par rapport aux autres UER (puis UFR) de l’université. D’une part, elle relève de deux ministères de tutelle : celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et celui de la Santé. Elle a donc conservé cette prérogative d’avoir pu garder cette appellation de « faculté ». C’est pourquoi, en 1994, alors que le libellé en lettres dorées de la plaque officielle posée sur le portail d’entrée de l’ancien arsenal devrait indiquer « UFR sciences médicales et pharmaceutiques », il y est encore cependant inscrit « Faculté de médecine et de pharmacie ».

Elle a été ensuite déplacée en 2005 dans le hall d’accueil de l’UFR des sciences médicales et pharmaceutiques, dans les nouveaux locaux des Hauts du Chazal.

Georges Pannetton.

D’autre part, certains enseignants de l’UFR des sciences de la santé bénéficient d’un statut particulier[13] par rapport aux enseignants des autres composantes. Ils peuvent en effet être à la fois professeur des universités ou maître de conférences (à 45 %) et praticien hospitalier au CHU (à 55 %). Leurs fonctions sont triples : enseignement, recherche et soins hospitaliers. Ils s’intitulent alors PU-PH (professeur des universités-praticien hospitalier) ou MCU-PH (maître de conférences des universités-praticien hospitalier).

La faculté de médecine et de pharmacie et l’hôpital ont en commun, dès 1969, un centre de recherche sur la génétique, très précurseur, partie prenante du laboratoire d’histologie et d’embryologie. Les autres disciplines les plus importantes sont l’anatomie, l’anatomie pathologique, l’hématologie, la bactériologie, la physiologie, la biochimie, la pharmacologie et la médecine expérimentale… En pharmacie, les recherches portent sur la pharmacie chimique, la pharmacie galénique, la cancérologie expérimentale et la chimiothérapie anticancéreuse. L’ensemble des disciplines médicales se rassemblent dans le groupe de recherches concertées, où les membres de ces laboratoires mutualisent le matériel lourd, leurs connaissances et leurs techniques.

C’est dans cette dynamique que s’inscrit une autre singularité. Le 14 octobre 1970, lors de l’adoption des statuts par l’assemblée constitutive de l’université, en plus de l’UER des sciences médicales et pharmaceutiques (SMP) qui voit le jour, une autre UER consacrée aux recherches biomédicales (UER BM) naît à ses côtés. Les locaux de l’Arsenal comptent alors deux UER complémentaires : l’UER SMP, qui gère plutôt la partie pédagogie, et l’UER BM qui se consacre au développement de la recherche sur les maladies et leurs thérapies, dans un partenariat étroit entre enseignants-chercheurs et cliniciens de l’hôpital. Sont successivement directeurs de l’UER BM : André Peters, Jean-Pierre Maurat, Claude Bugnon et Yvon Michel-Briand.

Georges Pannetton.

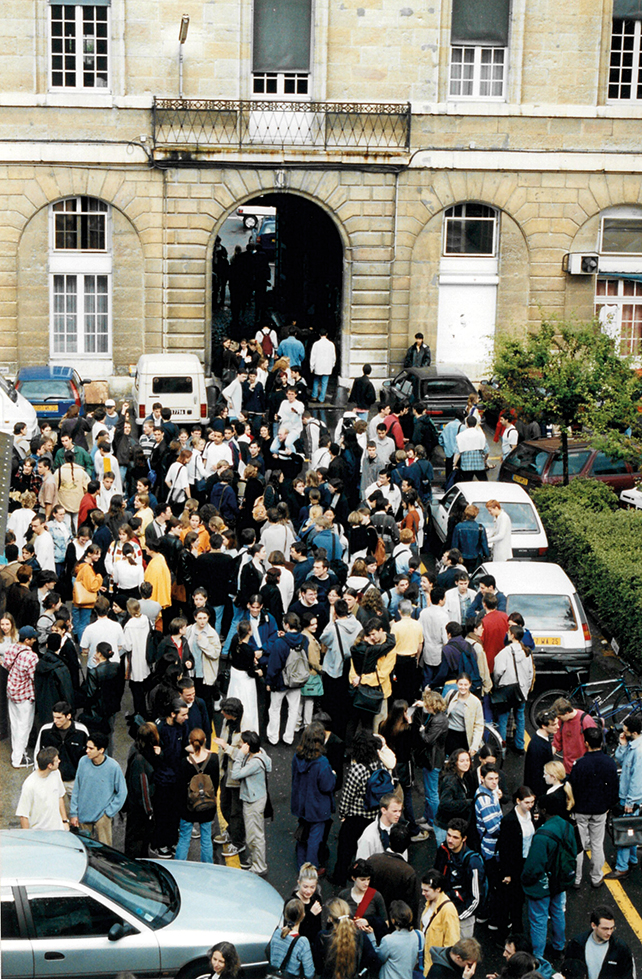

Devant la montée des effectifs étudiants, les locaux de l’Arsenal deviennent trop exigus – d’autant qu’après le passage de la commission départementale des services d’incendie du Doubs, l’amphithéâtre, prévu initialement pour 400 étudiants, ne peut plus désormais en accueillir que 200. Les examens de première année en médecine nécessitant de l’espace doivent alors être organisés dans le hall de Micropolis.

Georges Pannetton.

Pour désengorger les lieux, se saisissant de l’opportunité du plan Allègre « universités 2000 », Claude Oytana poursuit, en 1998, le projet de 1969 d’installer la faculté à proximité du CHU Jean Minjoz, relancé grâce à Jean-François Robert. Cela se concrétise : sous le mandat suivant de Françoise Bévalot, la première pierre de nouveaux locaux pour l’UFR médecine et pharmacie est posée, le 3 décembre 2001, au site des Hauts du Chazal à Besançon (alors dénommé Châteaufarine).

De gauche à droite, Alain Géhin, préfet de Franche-Comté et préfet du Doubs, Paulette Guinchard-Kunstler, députée du Doubs et secrétaire d’État aux personnes âgées, Aleth Manin, rectrice de l’académie de Besançon, Françoise Bévalot, présidente de l’université de Franche-Comté et Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon.

Georges Pannetton.

Les travaux de la première tranche[14] débutent aussitôt. Le nouveau bâtiment, d’une surface utile de 12 000 m2, est imaginé par l’architecte Adrien Fainsilber[15], associé aux architectes Xavier Dufay et Meral Serdaroglu. Pierre Chantelat, président du conseil régional de Franche-Comté, soutient le projet. La nouvelle BU santé[16], d’une surface globale de 2 840 m2, dont la région Franche-Comté assure la maîtrise d’ouvrage, ouvre le 1er septembre 2003. Conçue par l’architecte dolois Christian Schouvey[17], elle s’articule en douze modules, aussi fonctionnels qu’élégants. Elle précède ainsi l’ouverture du nouveau pôle de l’UFR médecine-pharmacie, dont la première phase de construction aboutit l’année suivante. La BU et l’UFR se trouvent ainsi idéalement situées, à proximité du CHU.

Lors de cette rentrée universitaire de septembre 2004, les étudiants de deuxième cycle et les doctorants de troisième cycle[18] emménagent, ainsi que les services de scolarité. Le nouveau bâtiment comprend les bâtiments Épicure (pédagogie), Rabelais (recherche) et Atlas (administration). Il offre de nombreuses salles parfaitement adaptées à la pédagogie et aux travaux pratiques, ainsi que des amphithéâtres. Cependant, entre le temps où ce projet a été acté et celui de sa livraison, les effectifs d’étudiants ont beaucoup augmenté et un amphithéâtre de 200 places s’avère toujours insuffisant pour accueillir les étudiants de première année.

Afin de répondre concrètement à ce problème qui ne fera que s’amplifier, Jean-François Humbert, président de la région Franche-Comté, et Jean-François Robert, alors président du CESR (comité économique et social régional), persuadent Claude Guéant, préfet de région, de la nécessité de construire un grand amphithéâtre de 1 000 places, ainsi que de donner les locaux nécessaires aux activités de recherche. Le programme d’extension se poursuit. À son tour, en 2008, le laboratoire d’anatomie[19] quitte le site de l’Arsenal pour s’installer au rez-de-jardin de la BU santé.

La seconde tranche de construction des locaux de l’UFR SMP est inaugurée le 13 septembre 2011, sous le mandat de Claude Condé (2006-2012). Les bâtiments Fleming et Galien, consacrés à la pédagogie, sont dotés d’un grand amphithéâtre de 800 places et d’amphithéâtres annexes où les cours magistraux sont retransmis. L’UFR peut ainsi, enfin, accueillir les très nombreux étudiants de premier cycle et les derniers services administratifs.

Ludovic Godard.

Un deuxième bâtiment de recherche, nommé Socrate, vient compléter le précédent. Toute cette deuxième tranche est conçue et réalisée par le cabinet d’architectes parisien d’Antoine Dacbert, Philippe Cochet et Robert Chapellier. Dans le cadre du dispositif du 1 % artistique appliqué pour les nouvelles constructions de l’université de Franche-Comté et obligatoire à partir de 2010, l’artiste Stéphane Calais pense la décoration de l’espace de vie des étudiants. Il habille les murs, le bar, la terrasse et propose des panneaux d’affichage dont les dessins simples et colorés modifient la perception du lieu[20]. Le président Cl. Condé encourage le développement de l’UFR SMP et acte un rapprochement officiel avec le CHU par une convention hospitalo-universitaire pour le développement du campus des Hauts du Chazal. Ainsi nomme-t-il Thierry Moulin, par ailleurs vice-président du conseil scientifique, délégué pour les relations avec le CHU.

Si l’entrée à l’université n’est pas sélective – c’est même un principe fondamental – les étudiants en médecine, pharmacie et odontologie sont pourtant soumis à une sélection, particularité de cette composante. En effet, à l’issue de la première année intitulée PACES[21], ils doivent réussir un concours au nombre de places limité, selon la stricte règle du numerus clausus (nombre fermé). Cette restriction historique d’accès aux études de médecine a été instaurée en 1971. Afin de limiter le nombre de médecins et de pharmaciens diplômés, pour réduire les dépenses de santé, le quota d’étudiants admissibles au concours était chaque année arrêté au niveau national, ce nombre variant au cours des années : d’abord diminué, il est de nouveau augmenté face à la pénurie de médecins en France, en particulier dans les zones rurales isolées. En Franche-Comté, le nombre d’étudiants en médecine est passé de 175 en 1969 à un minimum de 66 en 1994. Ce dispositif, longtemps décrié, source d’angoisse et de sévère concurrence entre les étudiants de première année, est remplacé en 2019 par la réforme[22] du numerus apertus (nombre ouvert). Dans le cadre du plan « réussite en licence », la PACES disparaît en raison d’une nouvelle réforme instituant les parcours PASS (parcours d’accès spécifique santé) et LAS (licence accès santé), avec une augmentation du nombre d’étudiants en médecine admis en 2e année (actuellement 250).

Les effectifs étudiants croissent sans cesse : 2 919 inscrits en 2004-2005, 3 953 en 2009-2010, 4 667 en 2010-2011, 5 990 en 2016-2017 et 6 507 en 2023-2024, ce qui fait aujourd’hui de l’UFR sciences de la santé la composante de l’UFC numériquement la plus importante. Depuis 2018, elle intègre la maïeutique. Créés en 2019, les départements des sciences de la rééducation et des sciences infirmières complètent l’offre de formation paramédicale. En 2022, l’odontologie[23], parachève les filières médicales et pharmaceutiques. Avec l’acquisition des simulateurs dentaires, l’UFR dispose d’un plateau technique moderne d’enseignement, que viendra compléter le futur bâtiment entièrement affecté aux formations en santé par la simulation, le Numericum Santé[24], point d’orgue de l’innovation pédagogique.

Les étudiants en santé sont particulièrement engagés dans la vie associative. À la BOUDU, traditionnelle corpo des étudiants en médecine, s’ajoutent celles en pharmacie (AAEPB, ABEIP), en kiné (AEKB, Améki), en maïeutique (AESFB) et en odontologie (ABEO), complétées par d’autres à but humanitaire (Togovi, Geod, BAM, Glob’ortho, KIAMALOU). Ils s’impliquent notamment lors des journées de « l’hôpital des nounours »[25]. Depuis 2004, chaque année en mars, les étudiants en santé luttent contre l’angoisse des enfants face au monde hospitalier. Dans le cadre de « l’hôpital des nounours », les enfants de maternelle et leurs nounours malades sont accueillis par des étudiants en santé bénévoles, qu’ils soient en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, kinésithérapie, soins infirmiers, orthophonie, dans un hôpital fictif, reconstitué dans les locaux de l’UFR sciences de la santé.

L’encadrement universitaire s’est également progressivement étoffé pour faire face à l’accroissement des effectifs étudiants. En 2023-2024, il se compose de 112 titulaires (professeurs et maîtres de conférences) et de 67 personnels temporaires (chefs de clinique et assistants hospitalo-universitaires), auxquels sont associés plus de 500 maîtres de stages universitaires répartis dans tout le territoire franc-comtois. Ces derniers sont établis dans le secteur public (filières hospitalières), mais aussi dans le secteur libéral au sein des cabinets médicaux, de maïeutique, d’orthophonie ou dans des officines pharmaceutiques. Cette répartition, irriguant la Franche-Comté, permet d’inclure tous les types d’exercice que réaliseront les futurs professionnels de santé. Elle est aussi le gage d’une meilleure offre de soins pour les concitoyens.

Initialement, le pôle santé a été conçu pour accueillir 6 100 étudiants à l’horizon de 2025. Or il en accueille déjà 6 507 en 2023-2024 et l’effectif estimé avoisine les 7 600 en 2029. L’augmentation de la population étudiante, liée au transfert de tous les étudiants en santé au campus des Hauts du Chazal, à l’universitarisation des formations paramédicales et à l’implantation prochaine de l’IFPS (institut de formation des professions de santé)[26], rendra à terme nécessaire un développement des infrastructures et, en particulier, une extension de la bibliothèque universitaire de santé et des équipements sportifs pour la vie étudiante (initialement prévus en 1969…). C’est pourquoi, dès à présent actée dans le cadre de la réforme du 2e cycle des études médicales, une troisième tranche[27] va voir le jour avec la construction d’un plateau d’examen clinique objectif structuré (ECOS) de 970 m2. Elle comprendra aussi un nouveau bâtiment dédié à la simulation, le Numericum Santé, qui regroupera sur un même site l’ensemble des activités de simulation de l’UFR Santé, du CHU et des instituts de formation et permettra de combler les besoins de toutes les formations en santé et de développer des recherches innovantes, répondant aux enjeux de la santé numérique. Une première tranche de 999 m2, financée grâce au CPER 2021-2027, est actuellement en phase de programmation. Cet équipement, inauguré en principe à la rentrée 2027, permettra une diffusion en direct, tant en présentiel que dans les sites distants, couvrant de façon équitable l’ensemble du territoire comtois.

| Tableau des 10 doyens et des vice-doyens, de la faculté de médecine à l’UFR sciences de la santé (1967-2024) | |||

| Paul Laugier | Médecine (doyen) | Dermatologie | 1967-1968 |

| Pierre Magnin | Médecine (vice-doyen) | Pharmacologie | |

| Pierre Magnin | Médecine | Pharmacologie | 1968-1970 |

| Jacques Panouse | Pharmacie (vice-doyen) | Pharmacie chimique | |

| Louis Cotte | Médecine (doyen) | Médecine Légale | 1971-1976 |

| Jean-Pierre Maurat | Médecine (vice-doyen) | Médecine expérimentale (Cardiologie) | |

| Jacques Panouse | Pharmacie (vice-doyen) | Pharmacie chimique | |

| Jacques Berthelay | Médecine (doyen) | Physiologie | 1976-1982 |

| Pierre Grandmottet | Médecine (vice- doyen) | Endocrinologie | |

| Christian Jacquot | Pharmacie (vice- doyen) | Physiologie | 1976-1978 |

| Jean-François Robert | Pharmacie (vice- doyen) | Chimie Thérapeutique | 1978-1982 |

| Pierre Grandmottet | Médecine (doyen) | Endocrinologie | 1982-1987 |

| Gabriel Camelot | Médecine (vice- doyen) | Chirurgie vasculaire | |

| Jean-François Robert | Pharmacie (vice- doyen) | Chimie Thérapeutique | |

| Gabriel Camelot | Médecine (doyen) | Chirurgie vasculaire | 1987-1999 |

| Patrick Hervé | Médecine (vice- doyen) | Hématologie | |

| Christiane Guinchard | Pharmacie (vice- doyen) | Chimie Analytique | 1987-1993 |

| Jean-François Robert | Pharmacie (vice- doyen | Chimie Thérapeutique | 1993-1999 |

| Dominique Fellmann | Médecine (doyen) | Histologie-Embryologie | 1999-2004 |

| Didier Aubert | Médecine (vice- doyen) | Chirurgie pédiatrique | |

| Jean-François Robert | Pharmacie (vice-doyen) | Chimie Thérapeutique | |

| Hugues Bittard | Médecine (doyen) | Chirurgie urologique | 2004-2008 |

| Daniel Sechter | Médecine (vice- doyen) | Psychiatrie | |

| Jean-François Robert | Pharmacie (vice- doyen) | Chimie Thérapeutique | 2004-2005 |

| Yves Guillaume | Pharmacie (vice- doyen | Chimie Analytique | 2005-2008 |

| Emmanuel Samain | Médecine (doyen) | Anesthésie-Réanimation | 2009-2016 |

| Bernard Parratte | Médecine (vice- doyen) | Anatomie | |

| Macha Woronoff | Pharmacie (vice- doyen) | Pharmacie Clinique | |

| Thierry Moulin | Médecine (doyen) | Neurologie | Depuis 2016 |

| Emmanuel Haffen | Médecine (vice- doyen) | Psychiatrie | |

| Xavier Bertrand | Pharmacie (vice- doyen) | Biologie médicale | |