Créée en 1981 sous le nom de Laboratoire des sciences historiques (LSH), cette équipe d’accueil, aujourd’hui unité de recherche, regroupe depuis historiens et historiennes, historiens et historiennes de l’art et civilisationnistes, spécialistes des périodes médiévale, moderne ou contemporaine.

La Franche-Comté a été longtemps placée au centre de ses axes de recherche[1]. Cet espace régional a servi de tremplin pour aborder l’histoire religieuse du Moyen-Âge et de l’époque moderne jusque dans ses dimensions architecturales, la construction de l’État monarchique français ou encore les heures sombres de l’Occupation et les luttes de la Résistance. Au fil des recrutements, les aires géographiques étudiées se sont élargies à l’Europe, notamment à l’Allemagne, à l’Italie, au Royaume-Uni et jusqu’au nouveau monde. De même, les thématiques ont évolué autour de l’histoire culturelle, notamment la circulation des idées du Moyen-Âge à nos jours, et de celle des conflits, des guerres de Religion aux deux conflits mondiaux du vingtième siècle en passant par la guerre de Sept ans. L’histoire économique et sociale, particulièrement celle des entreprises, des sciences et techniques et de la conflictualité sociale, a constitué un pan important des travaux menés au sein de ce laboratoire, de même que l’étude des frontières ou du phénomène sportif[2].

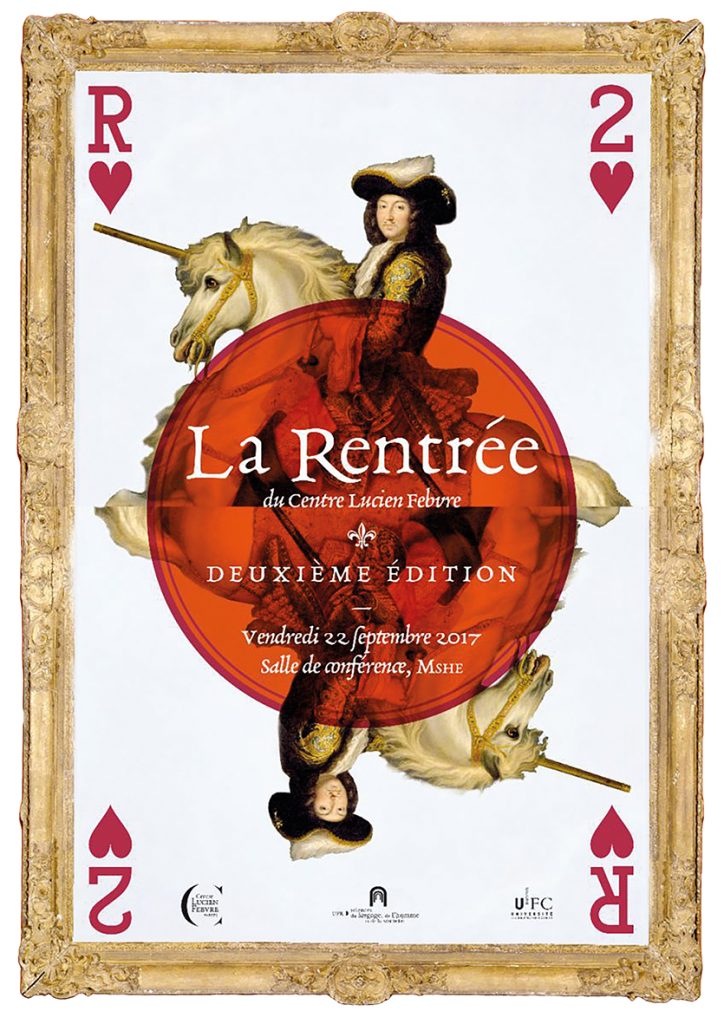

En mars 2017, le laboratoire de recherche a officiellement pris le nom de Lucien Febvre (1878-1956), en hommage à ce brillant historien, comtois d’origine et de cœur, dont la vision moderniste de l’histoire a apporté une contribution essentielle aux fondements de l’historiographie contemporaine. Depuis les années 2020, le Centre Lucien Febvre dispose de 21 postes d’enseignants-chercheurs, d’une secrétaire-technicienne pour l’édition[3]. Il accueille environ 25 doctorants et doctorantes ainsi que 40 chercheurs et chercheuses associés.

Jacky Frossard.