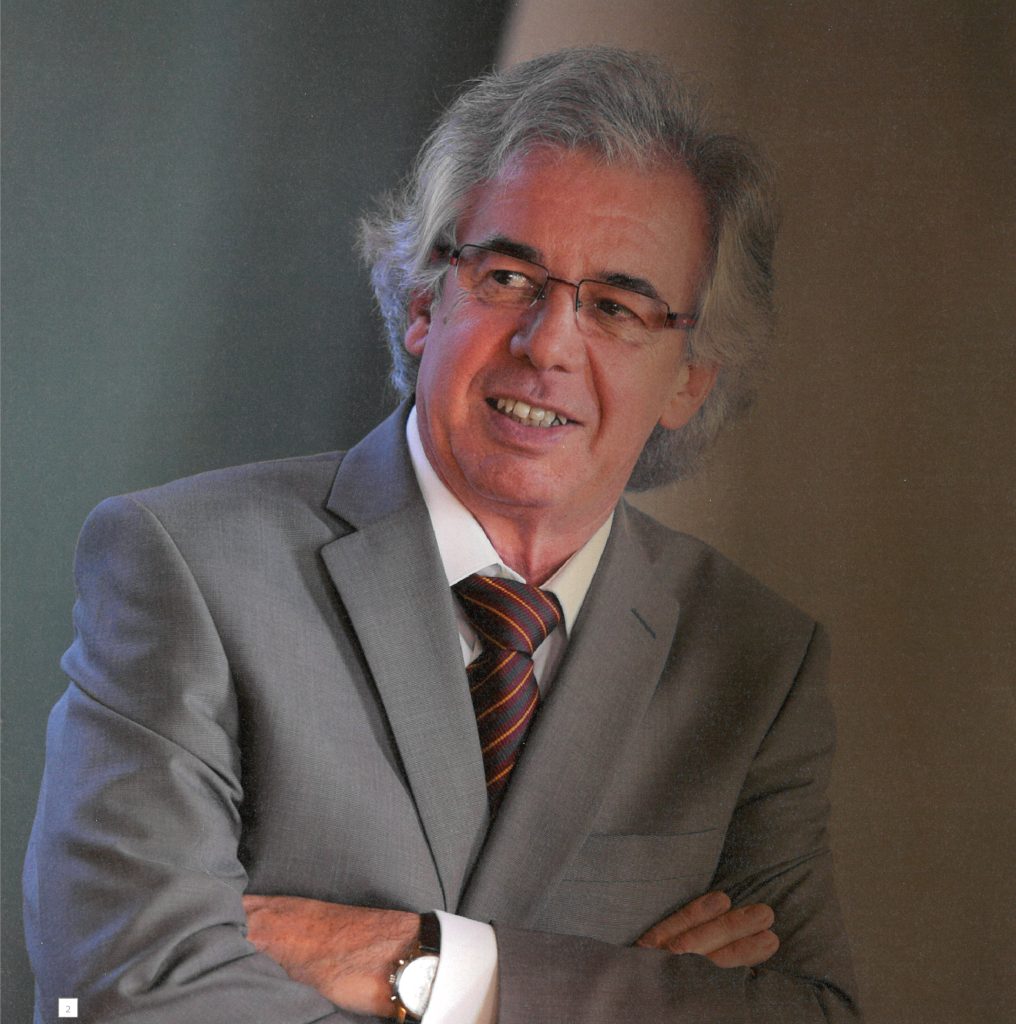

Né 12 juin 1951 à Kehl en Allemagne, Claude Condé suit des études de lettres modernes puis obtient un doctorat en sciences du langage à l’université de Franche-Comté en 1984[1]. Son analyse statistique et informatisée des « ratures » du manuscrit d’Épaves de Julien Green marque le début de ses travaux de recherche sur l’analyse informatisée des corpus textuels. Il travaille tout d’abord dans le privé, de 1969 à 1984, avant de rejoindre en 1985 la faculté des lettres de l’université de Franche-Comté, à Besançon. Après sa titularisation comme maître de conférences[2] en linguistique et informatique, il devient professeur des universités en sémiotique et informatique des textes en 1992. Cherchant à faire dialoguer l’informaticien et le linguiste dans le développement logiciel[3], il dirige successivement deux équipes de recherche en sciences du langage : le GRELIS[4] de 1996 à 2000, puis le LASELDI[5] de 2001 à 2003. Cela lui vaut de structurer le pôle « Archives, bases, corpus » de la Maison des sciences de l’homme Claude Nicolas Ledoux (MSHE). Cl. Condé prend également des responsabilités au sein de l’UFR SLHS2, où il devient assesseur en 1998, puis directeur en 2001. Il est également membre élu du conseil d’administration (CA) de l’université.

Il est élu président de l’université de Franche-Comté le 5 janvier 2006, et prend officiellement ses fonctions le 7 février suivant, date à laquelle le conseil est renouvelé. Deux ans plus tard, le 18 janvier 2008, les statuts de l’établissement sont transformés en raison de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU). Celle-ci modifie la durée des mandats, de cinq à quatre années. Dès lors, en 2008, Claude Condé doit poursuivre son mandat durant quatre années, soit jusqu’en 2012, ce qui impose en 2011, date prévue pour la fin du mandat initial, de le prolonger d’une année. Ainsi, en 2011, il est reconduit et réélu dans ses fonctions par le conseil d’administration de l’université.

Le mandat de ce 8e président de l’université de Franche-Comté se déroule pendant une période de grands bouleversements du paysage universitaire mais, n’ayant pas eu de rôle en tant que vice-président, c’est avec un regard relativement nouveau qu’il arrive à la tête de l’université. Claude Condé, homme de dialogue, entend prendre davantage en considération les avis des responsables des composantes pour que les décisions de la présidence reflètent l’expression démocratique et soient acceptées de tous. De l’analyse de l’établissement et de ses rencontres avec le monde socio-économique, il fait émerger plusieurs priorités pour le rayonnement de l’université, son rôle moteur dans le développement de la région et son mode de fonctionnement interne. Il souhaite que l’UFC soit l’une des premières à acquérir son autonomie par les responsabilités et compétences élargies (RCE).

Bien que littéraire de formation, Claude Condé est très attaché aux relations avec les entreprises[6]. Il commence à lancer le Club entreprise avec le Réseau entreprendre (Charles Bernard), le Medef et de grandes sociétés installées en Franche-Comté (Peugeot, Alstom, GE…). En 2009, il acte la fondation du Bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) pour développer l’interface avec le monde socio-économique et mieux accompagner les étudiants. Cette écoute du monde politique et économique le guide dans l’ouverture des formations, notamment des licences professionnelles[7]. En janvier 2009, il insère l’université de Franche-Comté parmi les principaux acteurs de la création du CFA Sup FC[8], centre de formation des apprentis de l’enseignement supérieur. Le 1er janvier 2008, l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), nouvelle composante, intègre l’université. En 2010, l’UFC donne les moyens à l’ISIFC (Institut supérieur d’ingénieurs en génie biomédical de Franche-Comté), d’exister pleinement avec une dotation de huit postes d’enseignants-chercheurs et de nouveaux locaux autonomes à TEMIS sciences.

Concernant la recherche, le président poursuit la politique de regroupement des équipes[9]. Ainsi, la fédération des sciences fondamentales (physique, chimie, mathématiques) et le pôle de sciences de l’environnement (avec le laboratoire de biologie environnementale, le laboratoire de chrono-écologie et les géosciences) sont en cours de réalisation. En sciences humaines, Claude Condé envisage également des regroupements, jugés particulièrement propices à l’émergence de nouvelles problématiques à l’interface de plusieurs disciplines.

Le patrimoine immobilier de l’UFC bénéficie de nouveaux locaux, tels TEMIS sciences pour l’ISIFC ou dans le campus des Hauts-du-Chazal pour l’UFR des sciences médicales et pharmaceutiques. En sa faveur, Cl. Condé passe une convention hospitalo-universitaire avec le CHRU. Il entérine également le projet de la MSHE Claude Nicolas Ledoux sur le site de l’Arsenal.

Afin de proposer une offre de formation cohérente et complémentaire sur le territoire franc-comtois, et notamment dans le Nord, Claude Condé dialogue avec l’ENSMM (École nationale de mécanique et des microtechniques) et l’UTBM (université de technologie de Belfort-Montbéliard). Ce premier chantier constitue une étape nécessaire avant un rapprochement avec l’université de Bourgogne dans le cadre d’un PRES (pôle de recherche et d’enseignement supérieur). Avec son homologue, Sophie Béjean, présidente de l’université de Bourgogne, il œuvre pour que les deux universités s’entendent. En 2011, il est élu président de l’université fédérale Bourgogne Franche-Comté, qui forme avec la fondation de coopération scientifique l’un des deux piliers du PRES, préfigurant la Comue. Pendant leur mandat, menant ensemble un immense travail, les universités remportent des projets investissements d’avenir (PIA)[10] et des appels à projets d’initiative d’excellence.

Très attaché à l’ouverture internationale, il met en place avec le vice-président Rudy Chaulet, les bourses Victor Hugo pour l’accueil des étudiants d’Amérique latine. Il impulse l’organisation à Besançon du Global University Summit (Sommet mondial des universités)[11] en 2011. Fervent défenseur de la langue française, il est aussi l’un des deux représentants de la Conférence des présidents d’université (CPU) à l’Agence universitaire de la francophonie (AUF)[12].